以《阿基米德原理》为例探讨初中物理规律教学的方法

周琴

摘要:本文主要从“习得、理解、应用、延伸”四个方面介绍阿基米德原理这一物理规律的教学。教学过程中,将阿基米德原理进行了重演,让学生体验了知识的发展历程,注重物理方法的教学,物理思维的培养,着力提高学生的物理学科核心素养。

关键词:物理规律;教学方法;模式

中图分类号:G633.7 文献标识码:A文章编号:1992-7711(2020)08-073-2

物理规律(包括物理定律、定理、原理、法则等)反映了物理现象、物理过程在一定条件下必然发生,发展和变化的规律,它反映了运动变化的各因素间的本质联系,揭露了事物本质属性间的内在关系。初中物理规律的学习模式,学生在教师的引领下,经历“发现问题、探索规律、讨论规律和运用规律”的过程。

一、习得——创设情景,引导学生发现问题、探索规律

初中阶段,最主要的是通过观察,实验发现问题,有时也可以从对已有知识的分析展开中发现问题,还可以从生活生产、科学技术中的现象与应用情景中发现问题。在教学的开始阶段,要创设好便于发现问题的情景,要有利于引导学生探索规律。助于激发学生的学习兴趣和愿望。下面以《阿基米德原理》为例,具体呈现这一教学过程:

做做想想:将空易拉罐,慢慢按入装满水的容器中,模拟阿基米德洗澡的过程,观察易拉罐浸入水中体积的多少与排出水体积的多少关系。

易拉罐浸入水中的体积越大,排开水的体积就越大,即:物体浸入水中的体积=物体排开水的体积。浮力的大小,跟它浸在液体中的体积和液体的密度有关。浸在液体中的体积越大、液体的密度越大,浮力就越大。物体浸入水中的体积就是物体排开水的体积。上述结论也可以说浮力的大小,跟它排开液体的体积和液体的密度有关。排开液体的体积越大、液体的密度越大,浮力就越大。

提问:液体的密度和(排开液体的)体积相乘等于什么?——质量

逻辑推导过程:

(1)设计实验方案

要探究物体所受浮力的大小跟它排开液体的重力存在什么联系?需要解决的两个问题:

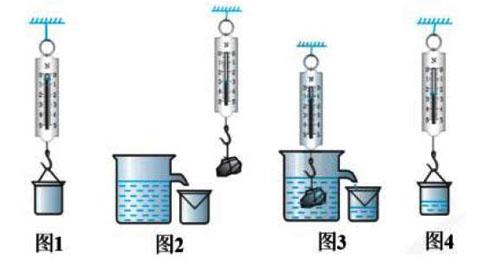

①如何测量物体受到的浮力?——称重法测浮力

②如何测量被物体排开的液体所受到的重力?——“排水法”测水的重力(2)实验所需的器材:弹簧测力计,重物,盛有水的烧杯,溢水杯,空杯,细线等。(介绍溢水杯的使用方法)

(2)实验步骤:

①用弹簧测力计测出空小桶的重力

②用弹簧测力计测出物体的重力

③将重物浸入盛满水的溢水杯中,记下弹簧测力计的示数

④用弹簧测力计测出溢出水和小桶的总重力

⑤计算出小石块受到水的浮力和排出水的重力,实验数据记录在表格中

(3)进行实验,记录数据(略)

(4)分析总结:实验数据表明,在误差允许范围内,物体所受浮力的大小和它排开的水所受到的重力相等,为了使实验结论具有普遍性,我们多做几次实验。上述教学过程思路为:引导学生在观察实验和分析推理的基础上进行猜想,再通过实验来验证、修正猜想,得出科学的结论。

二、理解——引导学生对规律进行讨论

讨论应针对学生在理解和运用中容易出现的问题,以便使学生获得比较正确的理解。所以关于《阿基米德原理》的讨论:浸在液体中的物体受到向上的浮力,浮力的大小等于它排开的液体所受到的重力。我们一定要引导学生去理解原理中几个要点:

1.“浸在液体里的物体”的含义,包括两种状态:一是物体的全部体积都浸入液体里,即物体“浸没”在液体里;二是物体的一部分浸入液体里,另一部分露在液面以上,即“漂浮”。G排是表示物体排开的液体所受的重力,F浮=G 排 表示物体受到的浮力的大小,等于被物体排开的液体所受的重力。V排是表示被物体排开的液体的体积,当物体全部浸没在液体里时,V排=V物 ;当物体只有一部分浸入液体里时,则V排 2.阿基米德原理也适用于气体,但公式中的ρ液应改为ρ气。 3.由F浮 =ρ液 g V 排看出,浮力的大小只跟液体的密度(ρ液)和物体排开液体的体积(V排)这两个因素有关,而跟物体本身的体积、密度、形状、在液体中的深度、在液体中是否运动、与物体周围液体的多少等因素无关。 通过这样的讨论,学生对规律就有了更加準确的认识。 三、应用——引导和组织学生运用物理规律 运用、理解规律主要培养学生的逻辑思维能力和综合运用能力。考虑到学生的接受能力,一般应采取循序渐进、逐步加深的教学方法,具体如下: 1.知识性应用 在教学中利用其它知识为本概念、规律提供条件,运用本概念、规律为其他知识提供条件。首先,在题型设计上对较难的习题要进行适当的拆分,以降低理解的难度,其次,教给学生方法,领悟运用知识的要点,在练习的内容中应多与学生所熟悉的现象相联系,以增强学生的兴趣。 2.运用物理规律解决实际问题 物理源于生活,服务于生活。因此,在知识运用中,十分重要的一项即是要引导和训练学生善于联系日常生活中的实际问题学习物理,经常用学过的规律科学地说明和解释有关的现象,逐步学会逻辑地说理和表达,并逐步培养学生分析和解决问题的正确思路和方法。例如,学习完《阿基米德原理》之后可以启发学生思考下面的问题: ①人走进水里的过程中,进入水里的体积越大,有什么感觉?请你用所学的物理知识进行解释。 ②航空母舰如此之大、之重,它是靠什么浮在水面上的?这其中蕴含着怎样的物理知识生活,还有许多问题值得我们去思考,掌握好物理知识就能帮助我们解决好多的实际问题。 3.培养学生独立思考和举一反三的丰富想象能力 培养学生运用物理规律的另一个重要方面,是让学生运用所学的物理规律去对物理世界进行独立想象和思考,要鼓励学生大胆地提出问题,在学好课本知识的基础上,不要局限于课本,要告知学生课本上与老师所讲的知识不是百分之百地完全正确,更不是到此为止。在科学技术飞速发展的今天,我们必须培养出一代具有探索精神的学生,并让他们在刚踏进科学殿堂之初,就开始奠定这种思想基础。因此,要使学生在初涉物理科学的同时就知道:人类在许多领域中还有大量的未知规律等待着你们将來去探索、去揭示。 四、知识的拓展延伸 1.方法层面 引导学生在观察实验和分析推理的基础上进行猜想,再通过实验来验证、修正猜想,得出科学的结论。体现了由“情景→问题→探究→知识”组成的情景驱动教学模式,学生在不断生成问题和解决问题的课堂上获得了知识,提升了能力,形成了素养,培养学生的逻辑思维能力。这样的教学思路符合学生的认知规律,有利于学生对知识的建构,可以推广到其他物理规律教学的案例中。让学生亲历发现问题、分析问题、解决问题的全过程,可以提高学生的学科核心素养,培养学生的逻辑思维能力,更好的适应社会。这也是学生走向社会之后,物理课堂留给他的宝贵财富。 2.情感、精神层面 教师在日常的物理课堂教学中,要巧妙穿插引进物理学史的教育, 激励学生做一个留心观察生活的人。如在《阿基米德原理》这一课的教学中,突出介绍阿基米德在日常生活中,细心留意观察,思考问题,最终找到了鉴定王冠真假的方法;又如,在介绍伽利略的生平时,我们可以简单介绍他对摆动的研究,突出介绍他细心留意观察教堂穹顶上的吊灯,进而发现了摆的等时性一事,促进了钟表的研制,方便了人们的生活。诸多科学家的例子告诉我们,只有细心留意观察,才能有所发现,才能在这一领域探索到别人未曾见识过的东西。激励学生做一个留心观察生活的人。 总之,教师在进行物理规律的教学时,必须注重物理方法的教授,物理思维的培养,着力提高学生的物理学科核心素养。把物理规律的教学落到实处,才能充分发挥它们在发展学生智力、培养学生能力方面的作用,才能让学生对物理规律熟练掌握,激发学生学习物理的热情和兴趣,提高课堂教学效果。 [参考文献] [1]田士昆.初中物理规律教学[J].山西师范大学报,1988,1. [2]王积舜.初中物理规律教学浅谈[J].山东教育科研,1996,6. [3]蒋绍宏.初中物理实验教学规律的探索[J].实验教学与仪器,1994,4. (作者单位:深圳市龙华区大浪实验学校,广东 深圳 518109)