河西走廊戈壁植物特征及其与沙漠植物的差异

杜 娟

(甘肃省治沙研究所,甘肃 兰州730070)

0 引言

戈壁即砾质荒漠或称石质荒漠,是以粗砂、砾石覆盖在硬土层上或夹杂在硬土表层中的荒漠地貌。戈壁与沙漠即沙质荒漠并列,是荒漠土地的主要类型之一。我国的戈壁面积为66.08万 km2,沙漠面积为71.29万 km2,戈壁面积超过了流动沙丘和半固定沙丘面积之和[1]。我国的戈壁集中分布于北方温带暖温带地区,即降水量<200 mm的干旱地区,与沙漠相伴分布,生态环境十分脆弱[2]。戈壁主要分布在新疆、内蒙古、甘肃和宁夏等省区,其中新疆戈壁面积最大为29.3万km2,点全国戈壁总面积的51.45%[3]。甘肃省戈壁面积8.55万km2,占全国戈壁面积的15.01%,主要分布在河西走廊,尤其是河西走廊西端。

荒漠植物是一种重要的植物类型,在生态系统中占有重要地位。然而,由于戈壁和沙漠同属于荒漠,且戈壁常与沙漠相伴分布或交错分布,因而有关戈壁的植物植被常与沙漠的植物植被混在一起,植被分布特征不清楚。如夏延国等[4]对中国黑戈壁地区植物区系及其物种多样性进行分析,发现在中国西北内陆的黑戈壁区共记录植物154种,分属28科,85属,其中也包括了大量沙漠中生长的植物。甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区三期综合考察报告总结维管束植物共67个科490个种,其中不仅包括了以上3种分布类型的植物,而且还包括了农田边缘和路渠旁的植物[5]。张锦春等[6]发现库姆塔格沙漠南部山前戈壁的荒漠植被17类,此戈壁荒漠植物中也有个别是属于沙漠上生长的植物。

戈壁土壤为砾石和黏土类型,而沙漠为沙粒土壤,两者有较大差异[7]。该文以植物的土壤生态类型划分戈壁植物和沙漠植物为基础,探寻区分戈壁植物的有效方法,以期能把生长在戈壁上的荒漠植物和生长在沙漠上的荒漠植物以及既可生长在戈壁上又能生长在沙漠中的植物进行区别。植被的有效划分不仅对研究荒漠植物的土壤生态类型和植物的迁地保护以及引种驯化研究具有理论意义,而且在荒漠植物种苗繁育以及荒漠植被保护中都具有现实意义。

1 研究对象与方法

1.1研究对象

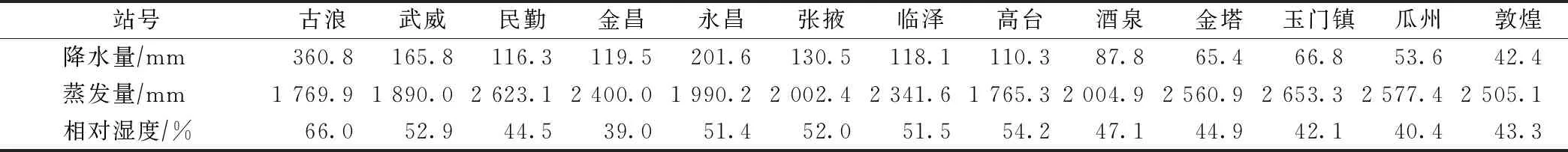

甘肃河西走廊南部为祁连山,东、北、西3面被腾格里、巴丹吉林和库姆塔格3大沙漠包围,境内戈壁、沙漠和绿洲交错分布,河西走廊戈壁面积8.55万km2,尤其西端的瓜州、敦煌两县市戈壁面积最大。河西走廊多年平均降水量自古浪北部荒漠区至敦煌站逐渐减少,如表1所示。走廊西端瓜州县和敦煌市为极端干旱区。

1.2研究方法

以2013—2014年完成的甘肃河西戈壁综合科学考察和河西走廊绿洲边缘积沙带植被调查资料为基础,结合甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区三期综合考察报告资料和民勤沙化监测样方调查资料[5]。调查方法为样方法,即在5 m×5 m的样方内调查,调查内容有植物种、植株高度、株数和冠幅等。土壤的取样深度为0~20 cm,对于土壤粒径<2.5 mm的样本,利用马尔文APA2000型激光粒度分析仪测量分析粒度组成;对于粒径≥2.5 mm的土样采用Rise2002型激光粒度分析仪进行分析。

2 结果与讨论

2.1类型特征

河西走廊戈壁上分布的植物以旱生超旱生灌木为主,共有种类17个科69余种,其中只在戈壁中分布的有15个科47种,其中以藜科(12种)、蒺藜科(6种)、豆科(5种)和菊科(4种)为较多。戈壁和沙漠兼有的共有9个科22个种,其中以藜科(6种)、豆科(4种)、蒺藜科(3种)和禾本科(3种)为最多。不论是戈壁特有植物或是戈壁沙漠兼有植物种,藜科植物均占14以上(表2)。藜科植物中的大多数种类生长在干旱或盐碱地生境中,因而呈现旱生或盐生形态,多为一年生草本或半灌木,根系发达,叶变小或消失,茎枝为绿色。藜科属落叶小灌木,一般高30~50 cm,多分枝,适应于干旱的戈壁、沙漠环境。

表1 河西沙区各地降水量与蒸发量

表2 河西走廊戈壁主要维管束植物

因河西走廊降水量东段较大,所以东段永昌境内山前冲积扇植株密度可高达40%,而西段瓜州境内一般<1%。从景观方面分析,戈壁植物较灰暗,沙漠植物的季相特征相对较明显。

2.2荒漠植物旱生环境适应特征

2.2.1旱生形态及旱生结构

中国的戈壁、沙漠集中分布在降水量<200 mm的西北干旱区。因此,生长在戈壁、沙漠上的植物从形态结构上都具备了旱生的形态和结构特征[8]。

(1)以灌木和草本为主。灌木较乔木耐旱。沙漠、戈壁区气候干燥、降水稀少,如河西走廊自东至西多年平均降水量为42~200 mm,沙漠、戈壁上生长的植物除胡杨(Populuseuphratica)外,其他为灌木和草本[4-6]。梭梭(Haloxylonammodendron)在河西走廊东端古浪、武威沙区为小乔木,在走廊中段和西端为大灌木或灌木。

(2)以旱生和超旱生植物为主。如红砂(Reaumuriasongarica)、珍珠猪毛菜(Salsolapasserina)、白刺(Nitrariatangutorum)、泡泡刺(Nitrariasphaerocarpa)、草麻黄(Ephedrasinica)、蒙古猪毛菜(Salsolaikonnikovii)、沙拐枣(Calligonummongolicum)和骆驼刺(Peganumharmala)等。

(3)植株矮小,根系发达。如骆驼刺,植株高度20~30 cm,其根深可达20 m。沙拐枣植株高度约1 m,根深可达15 m,水平可伸展约30 m。发达的水平根可产生不定根和不定芽,露出地表的水平根可长出枝条,形成新的植株,是沙漠、戈壁植物适应环境的生存之一。白刺、沙拐枣等一些沙漠植物还适应沙埋,沙埋愈长。

(4)枝叶稀少或退化,叶面积指数小。如民勤沙漠植被覆盖度一般低于4%~8%,河西走廊东段(龙首山山前冲积扇)戈壁植被覆盖度较高,可达40%,走廊西段戈壁植被覆盖度低于4%,西端植被覆盖度0.5%~1.0%。植物枝叶稀少,如民勤沙漠中的沙蒿(Artemisiaarenaria),投影面积一般不足冠幅面积的13,沙漠、戈壁植被叶面积指数一般都远小于1.0[9]。

(5)叶片较厚或退化。多浆旱生植物的叶片厚度是中生植物叶片厚度的4~5倍,是少浆旱生植物的2~3倍。沙漠、戈壁植物的叶小而退化,叶面积与叶体积之比很小,如梭梭的叶片退化为短枝状,以枝代叶进行光合作用。红砂、珍珠猪毛菜的叶片退化为小柄状。因此,叶片的缩减是荒漠旱生植物特有的普遍现象之一。

(6)叶或嫩枝表面具有绒毛或革质层或蜡质层。沙冬青(Ammopiptanthusmongolicus)叶表面的角质层厚达15μm,骆驼刺叶表面的角质层厚2.4μm。沙漠、戈壁中许多植物具有形态各异的表皮毛,沙枣(Elaeagnusangustifolia)、沙棘(Hippophaerhamnoides)具有密集的白色星形鳞片状毛;花棒、柠条、小叶锦鸡儿(Caraganamicrophylla)的上、下表皮及花棒叶轴皆为针形管状表皮毛;花棒、小叶锦鸡儿上表皮毛略细而长,而下表皮毛则短而宽;沙冬青、珍珠猪毛菜的表皮毛呈盾状,白刺的表皮毛唯突起较少且较长而宽,五星篙的表皮毛呈棍棒状,沙米表皮毛呈星状。

(7)气孔下陷。气孔下陷是沙漠旱生植物的又一显著特征。多浆旱生植物沙冬青、合头草(Sympegmaregelii)的气孔极度深陷在表皮细胞之下,具明显气室。在湿度较大气室中,抑制了叶肉细胞向大气蒸腾水分。而中生植物的气孔,则多数平置甚至拱起,失水自然较多。

(8)栅栏组织发达。中生植物叶片栅栏组织平均厚度为102.0μm,小于多浆旱生植物的170.7μm,更小于少浆旱生植物的234.7μm,旱生植物为中生植物的1倍。由于阳光强烈照射以及干旱的影响,许多旱生植物的叶肉已全部发育为栅栏组织,而海绵组织退化,故栅海值极大,形成等面叶。而中生植物海绵组织则较发育,故栅海值为1.0,形成背腹叶。多浆旱生植物则以极大的贮水组织而独具特色,故贮叶厚百分比较大,形成肉质叶,如沙葱的贮叶厚百分比达71.6%,表明其肉质性最强。

2.2.2环境适应性差异

戈壁植物一般需要一定量的黏土,土质相对坚硬。而沙漠植物要求土质相对松软,要求土壤孔隙度较大。55个戈壁土壤样品和301个沙漠土壤样品土壤粒度分析结果表明,表层0~20 cm戈壁粒度比较分散,黏粒含量大而沙漠粒度集中分布在0.05~2.0 mm,0.05~0.005 mm黏粒粒度仅为0.10%,如图1所示。

戈壁植物的纵向根系发达,如骆驼刺的垂直根深可达20 m,柽柳的垂直根深可达10 m,戈壁藜的垂直根可达7~8 m的深度;而沙漠植物的水平根较发达,如沙拐枣、白刺等,沙拐枣的水平根可扩展至30 m。戈壁植物一般不能产生不定根,而沙漠植物一般沙埋愈长,沙埋后可产生不定根,风蚀后根茎或(或由茎形成的根)能产生枝叶,如白刺、柽柳和梭梭等。从石砾质戈壁到砾质戈壁再砂质戈壁,砂质戈壁的植物与沙漠植物相对较接近,大量沙漠、戈壁共生的植物多分布在砂质戈壁上。

2.3典型戈壁植物生态特性

红砂(Reaumuriasongarica)又名枇杷柴,柽柳科红砂属落叶超旱生小灌木,具有很强的抗旱和抗风沙能力,是中国干旱荒漠区分布最广的植物种之一[10-11]。红砂叶片很小,垂直根175 cm,根茎比为7∶1~4∶1。红砂主要生长在荒漠、半荒漠的山麓洪积平原、山地丘陵、剥蚀残丘、山前砂砾质、砾质洪积扇和戈壁等。土壤一般为灰棕荒漠土,在荒漠灰钙土上也有生长,在盐渍化以至强盐渍化土壤上生长良好,分布区内年降水量在60~300 mm,海拔500~3 200 m。

在河西走廊戈壁上,东起景泰县西至阿克塞县均有红砂分布,其中以河西走廊西端酒泉市的肃北县、阿克塞县、瓜州县及金塔县的砂砾质戈壁、石质戈壁和黑戈壁最为集中,海拔1200~2 500 m,多年平均降水量40~180 mm(图2)。红砂在其分布区以建群种形式存在的群落占45.16%,群落主要伴生种有白刺、合头草、泡泡刺、裸果木、麻黄、霸王和盐生草等。在民勤沙区丘间粘土滩地亦有红砂分布。

骆驼刺(Alhagimaurorum),豆科骆驼刺属落叶草本植物,叶长圆形,花粉红色,枝上多刺。主要分布在内陆干旱地区,河西走廊戈壁上生长量较多,山前冲积扇居多。骆驼刺植株高20~30 cm,水平根系不发达为冠幅的2~3倍;垂直根系十分发达可达20 m,可以从深层土壤吸取地下水和营养,是一种自然生长的耐旱植物,而矮小的地面部分可有效地减少了水分蒸腾,使骆驼刺能在干旱的沙漠中生存下来。深而发达的根系和相对较小的蒸腾面积是骆驼刺适应极端干旱环境的主要方式[12-13]。该植物茎上生长剌状坚硬绿叶,故叫骆驼剌,是戈壁滩和沙漠中骆驼赖以生存的植物,又名骆驼草。

戈壁藜(Iljiniaregelii),藜科戈壁藜属半灌木植物,植株高20~50 cm。老枝灰白色,平滑无毛,通常具环状裂缝。当年生枝灰绿色、圆柱状、略有棱。在河西走廊一般4月上旬开始展叶,7—8月为开花期,8—9月结实,10月末枯黄。戈壁藜常出现于剥蚀低山残丘、平缓山坡、风化碎屑普遍堆积、并有岩石裸露,土壤较少的地方。在有土壤发育之处,其土层也极薄,土壤为砾质或砂砾质的石膏棕色荒漠土,或为石膏灰棕色荒漠土。年平均气温为8 ℃,年≥10 ℃的积温3 200~3 600 ℃,在年降水量50 mm环境中可存活。河西走廊典型的戈壁植物还有珍珠猪毛菜、松叶猪毛菜和膜果麻黄等。

3 讨论

戈壁和沙漠的土壤环境具有明显差异,因而在植物的分布上必然存在着差异,即有些植物只能在戈壁上生长,有些植物只能在沙漠上生长,还有一些植物既可以生长在戈壁上,也可以生长在沙漠上。研究戈壁植物和沙漠植物的差异,不仅对于研究植物的土壤生态类型和生理生态属性具有重要理论意义,而且对于植物的引种、迁地保存也具有重要的现实意义。

自然生长的植物是环境选择的结果,因而具有很强的环境(包括土壤和气候)指示作用。区别戈壁植物和沙漠植物,尤其是典型戈壁植物和典型沙漠植物。河西走廊典型戈壁植物主要有红砂、骆驼刺、戈壁藜、珍珠猪毛菜、松叶猪毛菜和膜果麻黄等。

戈壁植物与沙漠植物的主要区别:典型戈壁植物的垂直根系十分发达,水平根系不发达,且一般不具备根蘖能力;典型沙漠植物的水平根系发达,一般都具有很强的根蘖能力,且喜欢风蚀沙埋,沙埋后能产生不定根,风蚀的根茎可产生枝叶。

现有的区域性植物调查地点包括农田边缘、渠道和村庄周围的植物。因农田边缘、渠道两旁和村庄周围的土壤接近农田,且一般都有灌溉的渗漏水,因而这里的植物种类相对较多,尤其是草本植物。如在调查戈壁植物或调查沙漠植物时,连同当地农田边缘、渠道两旁和村庄周围一并调查,就会混淆真正的戈壁植物或沙漠植物,则不利于区别真正的戈壁植物或沙漠植物,也不利于描述植物的土壤条件。

农田边缘、渠道附近和村庄周围受人为活动干扰强烈,失去了原生的土壤环境,其植物植被已经不能反映原生环境。建议一般的区域性或地带性植物植被调查要避开农田边缘、渠道两旁和村庄周围,或者分别调查,避免和真正的戈壁、或沙漠或其他地带属性混在一起。

4 结束语

该文以植物的土壤生态类型划分戈壁植物和沙漠植物为基础,探寻一种区分戈壁植物的有效方法,可以区分不同生长环境的植物。该文对研究荒漠植物的土壤生态类型和植物的迁地保护以及引种驯化研究具有理论意义,在荒漠植物种苗繁育以及荒漠植被保护中都具有重要的现实意义。