下扬子无为凹陷中三叠世周冲村组天然气成藏物质基础分析

吴通 李建青 章诚诚 邵威 方朝刚 周道容 黄宁

*收稿日期:20200616修订日期:20200919责任编辑:谭桂丽

基金项目:中国地质调查局“苏皖赣地区页岩油气战略选区调查(编号:DD20190565)”和“苏皖地区页岩气地质调查(编号:DD20190083)”项目联合资助。

第一作者简介:吴通,1990年生,男,助理工程师,主要从事油气地质调查、战略选区研究工作。Email:361971460@qq.com。

通信作者简介:李建青,1967年生,男,高级工程师,主要从事油气战略调查、选区评价工作。Email: 403364812@qq.com。

摘要: 通过分析在下扬子沿江坳陷无为凹陷中三叠世周冲村组钻遇的天然气与潜在烃源岩、储集层和盖层的配置关系,结合无为凹陷皖为页1井钻测录井实测资料,研究中三叠世周冲村组天然气成藏的物质基础及有利因素。无为凹陷整体发育中—上二叠统及下三叠统2套有利烃源岩,具备良好的溶蚀孔裂缝型白云岩储集层,上覆2套百米以上的石膏层是气藏封存的关键,多期构造运动形成的沟通型张裂缝和溶蚀孔对天然气的运移和储存具有促进作用,该区具有较好的常规天然气勘探前景。

关键词: 无为凹陷;周冲村组;白云岩;石膏层;物质基础

中图分类号:P618.13

文献标识码:A

文章编号:20961871(2020)0442509

虽然我国中生界、古生界具有良好的海相油气勘探前景,已发现众多大型油气田,例如上扬子普光气田、元坝气田等[1],但下扬子地区中生界、古生界油气勘探尚未获得具有重大意义的油气突破,说明下扬子海相油气勘探具有一定的复杂性[25]。2019年,中国地质调查局部署皖为页1井,在下扬子地区首次揭示中三叠世周冲村组2段异常高压含硫天然气层,全烃最高达9.473%,地层压力系数预测超过1.90,具备超高压气藏的保存条件,证实了下扬子无为凹陷周冲村组天然气具有良好的勘探和开发前景。

本文以皖为页1井钻测录井和区域实测资料为基础,对无为凹陷中三叠世周冲村组天然气成藏条件进行分析,探讨潜在烃源岩、储集层和盖层类型及特征。无为凹陷发育2套有利潜在烃源岩,具备良好的溶蚀孔裂缝型白云岩储集层,上覆2套百米以上的石膏层是气藏封存关键,该认识可为进一步深化无为地区油气勘探实践,为后续油气资源评价和开发工作提供重要参考。

1 区域地质概况

1.1 区域地质特征

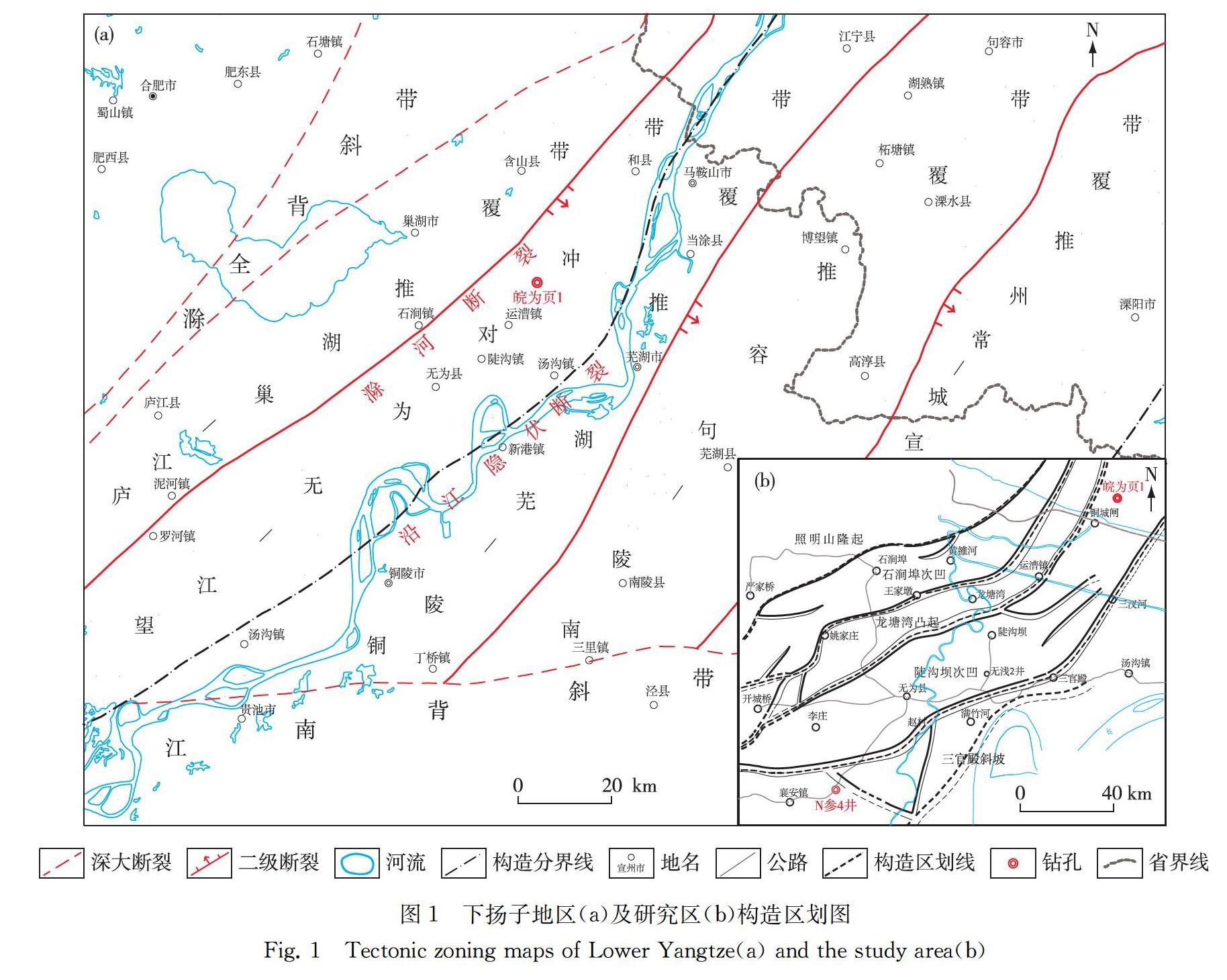

无为凹陷构造属于下扬子沿江坳陷望江—无为对冲带[6],西北侧以滁河断裂为界,东南侧以沿江隐伏断裂为界(图1(a))。古生代—中三叠世,该区为海相沉积[7],形成的海相碳酸盐岩和碎屑岩厚4 000~5 000 m,面积达3 100 km2,海相地层有机质含量丰富,储集岩和盖层发育,具有较好的油气勘探前景。早古生代,无为凹陷处于台地相带,褶皱具有大隆大坳的特点,构造相对宽缓,变形层次协调,其中新生界由照明山断裂和沿江隐伏断裂拉张正断层作用形成“双断式”地堑样式。古生代,受上述拉张正断层的影响,该区与深部挤压断层共同形成早期冲断、推覆和晚期拉张、层滑构造样式,无深大断裂切割,利于油气和页岩气的聚集成藏[89]。

1.2 构造单元划分

无为凹陷构造单元由北西向南东可划分为石涧埠次凹、龙塘湾凸起、陡沟坝次凹、三官殿斜坡、南塘坊凸起等亚级构造单元(图1(b))[10]。石涧埠次凹为中新生界断陷区,保存了晚古生代地层,凹陷深洼中三叠统顶面埋深为3 200~4 500 m。受印支构造运动影响,龙塘湾凸起处于长期隆起区,印支面之下古生界受风化作用影响,具有利储集空间。陡沟坝次凹为中—新生界凹陷区,保存较厚的中新生代地层,古生界埋藏较深,凹陷深洼中三叠统顶面埋深为2 400~4 000 m。三官殿斜坡为早期隆起区,上覆地层厚1 000~2 000 m,主要为侏罗系、新近系及第四系,无白垩系及古近系[11]。南塘坊凸起上覆地层厚1 200 m,不利于油气保存和聚集。

2 实验方法

2.1 总有机碳(TOC)含量分析

实验所用仪器为OG2000V油气显示评价仪器。在程序升温条件下,加热岩石使油气组分蒸发,同时干酪根和高分子量的胶质沥青热解成烃,由FID定量检测分析出三峰(S0、S1、S2)和Tmax或五峰(S0、S1、 S21、S22、 S23)以及其他派生参数。热解后样品中的残余有机质加热氧化成CO2,通过加H2催化生成CH4,由FID定量检测得出S4,计算样品总有机碳(TOC)含量。

2.2 镜质体反射率Ro

实验所用仪器为偏光荧光显微镜(ZEISS Imger A2m)。将整平后的试样滴上浸油,置于物镜下准焦。从试样的一角开始,用机械推动尺移动试样,根据试样中测定对象的多少来确定点距、行距,以保证所有测点均匀布满全片,一般点距为0.5~1.0 mm,行距为11.0~2.0 mm。当十字丝落到测定对象上时,在测量范围内(直径一般10 μm)无抛光缺陷、无矿物等包体,又不受突起影响、不受高反射率矿物于扰时方可测取该点的镜质体反射率数值。测点选定后,使反射光投到CCD上,缓慢转动物台360°,应出现2次相同最大值,此即最大镜质体反射率。若2次最大值有明显差别,应找出原因(如油有气泡、试样倾斜)。在一个样品测定过程中,如果发现读数明显增大或减小,应停止测定,查明原因。每个样品测完之后,用最接近样品镜质体反射率的标准片检查测量系统的稳定性,若与理论值之差>0.02,则该试样测值无效。

2.3 覆压孔渗实验

实验所用仪器为PoroPDP覆压孔隙度渗透率测试仪。首先将岩心样品装在岩心夹持器中,然后将夹持器与控制模块连接,用手动液压泵加上围压,分别测量孔隙度和渗透率。其中渗透率测量采用非稳态法,即压力脉冲衰减法。控制模块首先给岩心施加一个孔隙压力,然后通过岩心传递压差脉冲,随着压力瞬间传递通过岩心,计算机数据采集系统记录岩心两端压力差、下游压力和时间,并在电脑软件屏幕上绘制压差和平均压力与时间的对数曲线。通过软件对压力和时间数据的线性回归计算渗透率,测量结果存储到数据文件中。孔隙度測量通过氦气膨胀原理,采用波依尔定律进行计算。根据使用的岩心夹持器配置情况,既可测量岩心颗粒体积,又可以测量岩心孔隙体积。

3 烃源岩特征

无为地区具有多套暗色岩层系,主要包括中—晚二叠世大隆组、孤峰组、栖霞组泥页岩和泥质灰岩,早三叠世青龙群南陵湖组、和龙山组、殷坑组泥质条带灰岩和泥页岩[12],这些黑色泥页岩和碳酸盐岩层系是有利的烃源岩[13]。

3.1 中—晚二叠世大隆组、孤峰组、栖霞组暗色岩系

无为地区地质钻探和有机地球化学分析揭示,该区二叠系是有利的烃源岩层[14]。无为地区N参4井揭示晚二叠世大隆组、孤峰组为一套黑色泥岩,有机碳含量一般>3%,最高含量达6.78%~9.11%,表明其为有利的生油岩。栖霞组下部“臭灰岩段”有机碳含量为0.58%~1.15%,是较好的生油岩[15]。徽页1井揭示大隆组、孤峰组页岩以黑色碳质硅质岩为主,污手,有机碳含量高(4%~9%),熱演化程度在成熟生气阶段(1.5%~2.6%),岩石脆性高,微裂缝发育,岩心浸水实验中发现有气泡溢出,表现出优质的烃源岩特征[16]。无为凹陷皖为页1井大隆组和孤峰组沉积时,拉张形成台间盆地相硅质页岩厚度为120~150 m;栖霞组沉积时,斜坡相碳酸盐类烃源岩厚度为170~200 m(图2)。采集了31件无为凹陷及周缘泥页岩露头样品,运用实验分析得出总有机碳(TOC)含量和镜质体反射率Ro,发现泥页岩有机质丰度普遍较高(TOC为 4%~9%),热演化程度适中(Ro 为1.5%~3.0%),是该区潜在的有利烃源岩层系。

3.2 早三叠世南陵湖组、和龙山组、殷坑组暗色岩系

下三叠统是下扬子地区主要的烃源岩层位之一[17]。中三叠世周冲村组下伏早三叠世青龙群(南陵湖组、和龙山组和殷坑组)含暗色泥页岩、碳酸盐岩,泥岩有机碳含量均高于碳酸盐岩。采集19件无为凹陷及周缘早三叠世泥页岩露头样品,运用实验分析得出总有机碳(TOC)含量和镜质体反射率Ro,结果表明TOC普遍>2%,Ro为1.3%~1.7%,热演化程度处于生气成熟阶段。早三叠世,无为地区局限拉张形成台间盆地相硅质页岩夹台地相暗色碳酸盐岩,泥页岩烃源岩厚度大(100~150 m),为中三叠世周冲村组白云岩储层供烃提供良好的物质基础[1819](图3)。

4 储层特征

4.1 储层孔渗特征

运用皖为页1井的测井资料、覆压孔渗实验、碳酸盐岩薄片面孔率综合分析,发现测井解释井段2 172.6~2 180.1 m岩石的孔隙度为3.50%,基质渗透率为0.38×10-3 μm2;井段2 346.7~2 361 m岩石的孔隙度为3.70%,基质渗透率为0.31×10-3 μm2。利用PoroPDP覆压孔隙度渗透率测试仪测得周冲村组岩心(2 357 m)有效孔隙度为0.86%~1.10%,岩心裂缝渗透率由于高导缝充分发育,裂缝渗透率>10×10-3 μm2。储层岩心(2 353~2 364 m)镜下碳酸盐岩面孔率为0.69%~1.43%。总体而言,含气储层属于中低孔隙度、低基质渗透率层,但裂缝渗透率较高,可为油气运移提供良好通道(表1)。

4.2 储层天然裂缝特征

通过对阵列声波测井资料纵、横波幅度和能量衰减程度可识别裂缝发育层段及其类型,一般中、高角度裂缝纵波、横波的衰减均较大,地层或裂缝的渗透性越好,斯通利波的时差越大[2022]。皖为页1井2 342.0~2 365.0 m段横波、斯通利波幅度衰减较大,全波列波形有衰减,对应常规测井三孔隙呈异常高值,说明储层存在渗透性较好的高角度天然裂缝(图4)。

通过成像测井可知,储层天然裂缝以高导缝为主,属于以构造作用为主形成的天然裂缝,对于储层形成和改造具有重要作用,对提高油气的储渗能力具有促进意义[23]。由皖为页1井储层成像测井分析图(图5)可知,测量井段白云岩储层裂缝发育,天然裂缝以高导缝为主,未见明显的人工裂缝。

储层中共识别12条高导缝,测量段高导缝走向为NE向—SW向,倾向为SE向,倾角为40°~80°,均分布于周冲村组中。按常规白云岩储层进行解释分层统计,12条高导缝均为张开缝,有效的张开缝对天然气的运移具有通道作用。

4.3 储层矿物特征

储层岩性为深灰色含泥白云岩(含硬石膏脉),主要由细晶粉晶白云石、石膏、硬石膏及黏土矿物组成。细粉晶白云石呈半自形粒状,粒径0.01~0.1 mm;石膏细小鳞片状,片径0.001~0.05 mm,呈星散状分布;硬石膏呈半自形板状,粒径0.05~0.2 mm,呈星散状分布;黏土矿物以泥质为主(图6)。

取皖为页1井储层岩心做镜下全岩矿物分析,发现白云石占全岩组分的80%~85%,黏土矿物占全岩组分的5%,膏盐类矿物占全岩组分的10%~15%;硬石膏沿裂隙呈充填半充填状,占全岩组分的10%~15%(图7),断裂面见少量亮晶灰岩,扫描电镜下白云石微米级溶蚀孔普遍发育,是储气的良好载体(图8)。

5 盖层特征

5.1 盖层单井沉积相特征

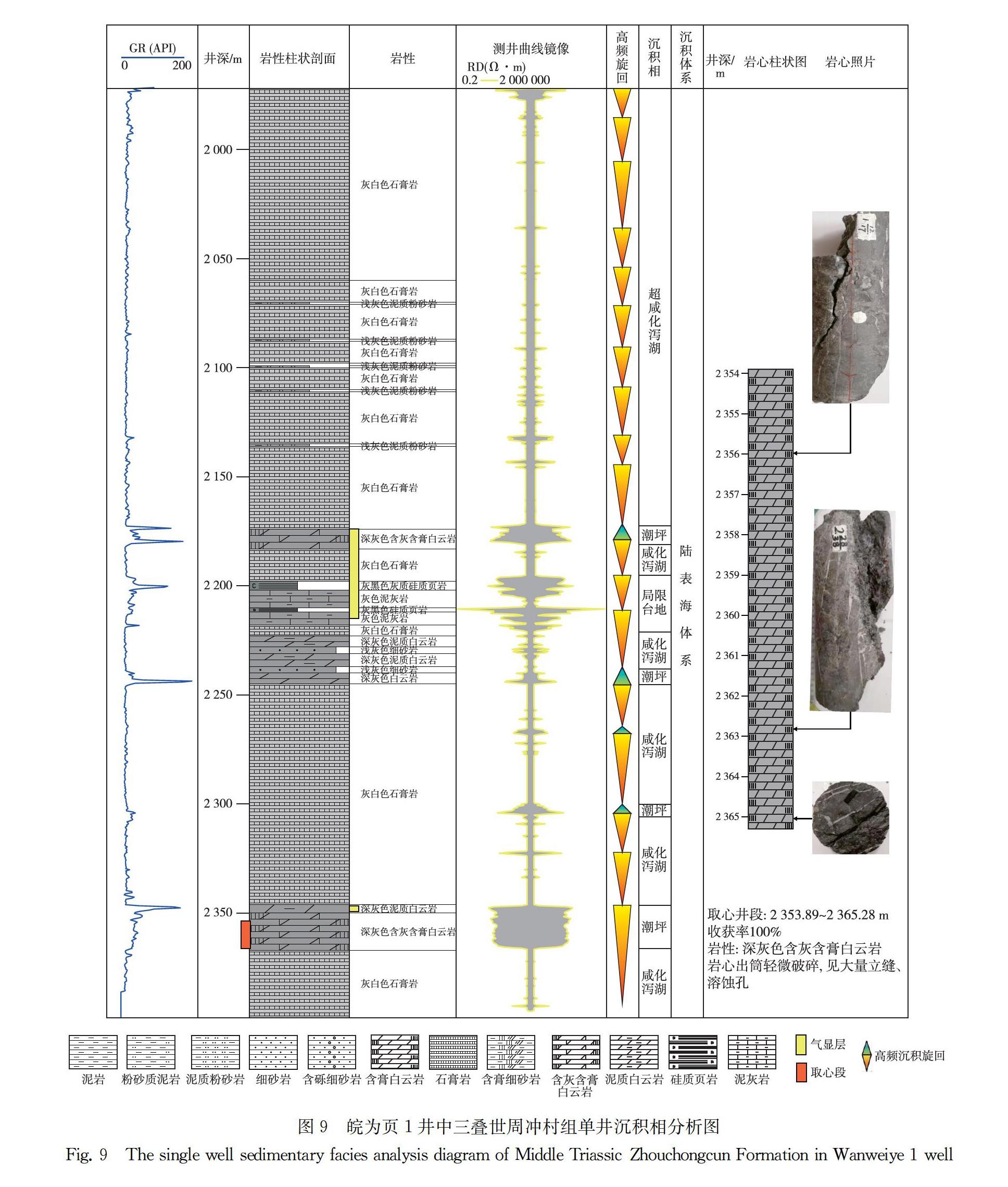

皖为页1井测录井及岩心资料显示,中三叠世周冲村组主要发育灰白色中厚层石膏岩(图9),夹层包含浅灰色泥质粉砂岩、深灰色白云岩、灰色泥灰岩、灰黑色硅质页岩、浅灰色细砂岩等,其中以深灰色含膏白云岩层为主,垂向上构成2套下伏白云岩及上覆石膏岩组合,第一套石膏岩厚度为201 m,第二套石膏岩厚度为101 m。结合前人[24]对区域沉积背景分析及皖为页1井周冲村组岩性组合特征,认为该井周冲村组主要发育咸化背景下的潮坪泻湖相沉积,属于气候炎热、蒸发强烈的陆表海沉积体系单元。含膏白云岩为潮坪相沉积的产物,石膏岩层属于咸化咸湖沉积,巨厚的膏岩层对应超咸化泻湖沉积[25]。白云岩及石膏岩组合表明,该地区至少经历了2次由潮坪向泻湖沉积环境的演变。

5.2 盖层岩性及平面特征

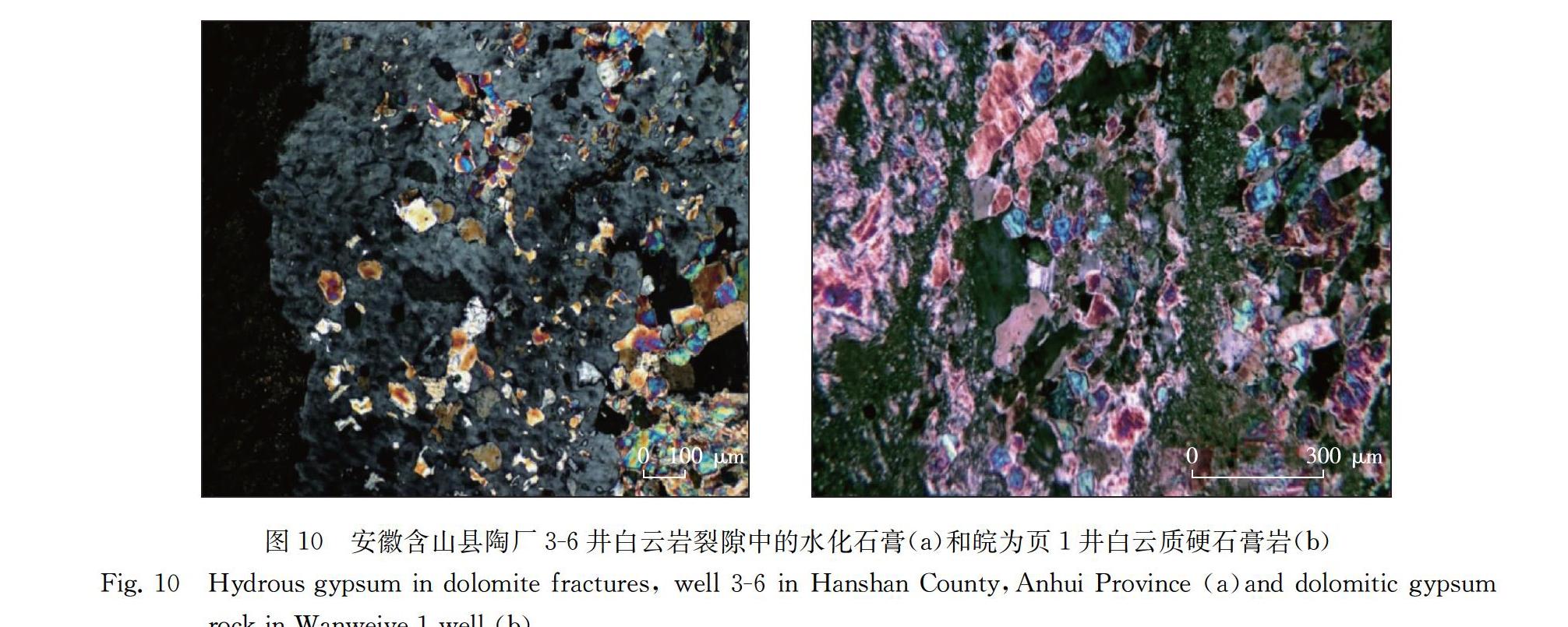

无为凹陷石膏层整体为咸化超咸化泻湖沉积,偶夹粉砂质泥岩。皖为页1井揭示井下石膏岩层质地纯,粘手,在成岩过程中受胶结作用和交代作用改造为致密次生水化硬石膏(图10),封闭性强,利于天然气的封存,石膏岩层作为有利区域盖层在上扬子地区三叠系已得到证实[2628]。

6 结论

(1)中—晚二叠世—早三叠世沉积期,下扬子无为凹陷暗色烃源岩有效沉积厚度普遍>100 m,暗色页岩TOC>4%,暗色碳酸盐岩TOC>0.5%,Ro为1.5%~2%,为中三叠世周冲村组天然气成藏奠定物质基础。中三叠世周冲村组白云岩储层微米级溶蚀孔和天然裂缝普遍发育,天然裂缝渗透率>10×10-3 μm2,具备较强的天然气沟通和运移能力,上覆2套超过百米的超咸化相石膏层整体封闭性强,有利于天然气封存。

(2)近些年,无为凹陷一直围绕二叠纪页岩气进行勘探,本次三叠系常规天然气的发现及其成藏物质基础分析将进一步优化该区页岩气勘探思路,后续勘探过程中应加强对三叠系常规天然气目的层的探索。

(3)下扬子沿江地区无为凹陷成藏物質基础丰富,具备良好的烃源岩、储集层和盖层条件,应作为今后华东地区找油找气突破的重点区域之一。

参考文献

[1] 张淮,周荔青,李建青.下扬子地区海相下组合油气勘探潜力分析[J].石油实验地质,2006,28(1):1520.

[2] 李建青.中国南方海相页岩气选区评价体系研究[D].西安:西北大学,2012:117122.

[3] 王佳龙,张宝松,陈基炜,等. 大地电磁测深不同反演方法的应用效果对比——以安徽皖江地区页岩气调查为例[J].华东地质,2020,41(1):7987.

[4] 殷启春, 方朝刚, 郑红军,等. 下扬子地区奥陶纪页岩气地质条件及远景区优选[J]. 华东地质, 2020, 41(1):7078.

[5] 赵牧华,石刚,张安徽,等.安徽皖江地区页岩气地质调查地震勘探数据采集技术研究[J].华东地质,2017,38(3):203209.

[6] 郭念发,姚柏平,吴群.安徽无为盆地油气地质条件评价[J].安徽地质,1999,9(4):289294.

[7] 程日辉,白云风,李艳博.下扬子区三叠纪古地理演化[J].吉林大学学报(地球科学版),2004,34(3):367371.

[8] 殷鸿福,童金南,丁梅华.扬子区晚二叠世—中三叠世海平面变化[J].地球科学,1994,19(5):627628.

[9] 杨芝文,陈安定,刘子满.下扬子区皖南地区含油气系统分析[J].江苏地质,2002,26(4):208213.

[10]胡德昭,徐鸣洁,黄钟谨.安徽无为盆地平衡地质剖面研究[J].高校地质学报,1996,2(4):431436.

[11]斯春松,温祥泉.苏皖南地区地质地球物理综合解释方法探讨——以无为盆地为例[J].海相油气地质,2000,4(2):4349.

[12]安徽省地质矿产局.安徽省区域地质志[M].北京:地质出版社,1987: 480484.

[13]李建青,蒲仁海,田媛媛.下扬子区印支期后构造演化与有利勘探区预测[J].现代地质,2012,26(2):326332.

[14]罗开平,叶德燎,周凌方.下扬子海相烃源结构与有效烃源[J].石油实验地质,2016,38(1):915.

[15]加娜提古丽·吾斯曼,周瑶琪,姚旭.安徽省巢湖地区二叠纪栖霞组、孤峰组硅质岩地球化学特征对比及大地构造背景分析[J].现代地质,2017,31(4):734744.

[16]袁飞.下扬子巢湖—宣城地区二叠系泥页岩储层特征研究[D].武汉:长江大学,2018:2648.

[17]葛海霞,张枝焕.下扬子黄桥—句容地区二叠系—下三叠统油源分析[J]. 科学技术与工程,2015,15(26):140151.

[18]文竹,何登发,童晓光.蒸发岩发育特征及其对大油气田形成的影响[J].新疆石油地质,2012,33(3):373378.

[19]王利超,胡文瑄,王小林.下扬子宜兴葛山三叠系周冲村组白云岩化过程及元素地球学响应[J].地球化学,2014,43(3):255266.

[20]韩刚,何峰.阵列声波测井在储层裂缝识别中的应用——以鄂尔多斯盆地K区为例[J].油气地质与采收率,2019,26(3):6369.

[21]苗清,秦华明,刘江,等.裂缝识别测井技术开发与应用[J].大庆石油地质与开发,2016,35(6):138143.

[22]唐军,章成广.阵列声波测井技术在识别碳酸盐岩储层类型中的应用研究[J].石油天然气学报,2012,34(3):101105.

[23]任杰.碳酸盐岩裂缝性储层常规测井评价方法[J].岩性油气藏,2021,33(2):18.

[24]钱迈平,厉建华,孙万铨.三叠纪扬子板块的漂移导致下扬子区石膏、硬石膏矿床的形成[J].地质学刊,2006,26(3):129134.

[25]徐锦龙,储东如,夏军,等.安徽沿江地区中三叠统角砾岩特征及其成因探讨[J].地层学杂志, 2018(3): 267277.

[26]张弛.安徽下扬子区中三叠统蒸发岩沉积特征、发育模式及分布规律[D].南京:南京大学,2018:198.

[27]谢长仑,吴承国,苏永荣.和(县)含(山)硬石膏矿成因类型、沉积环境及赋矿规律[J].安徽地质,2015,25(1): 2834.

[28]胡素云,石书缘,王铜山,等.膏盐环境对碳酸盐岩层系成烃、成储和成藏的影响[J].中国石油勘探,2016,21(2):2027.

Analysis on the gas reservoir forming conditions of Middle Triassic Zhouchongcun Formation in Wuwei depression, Lower Yangtze Basin

WU Tong,LI Jianqing,ZHANG Chengcheng,SHAO Wei,FANG Chaogang,ZHOU Dao rong, HUANG Ning

(Nanjing Center,China Geological Survey,Nanjing210016,China)

Abstract:By analyzing the relationship between the newlydiscovered gas that founded in Middle Trassic Zhougchongcun Fomartion in Wuwei depression, Lower Yangtze Basin and potential source rock, reservoir and cap rock properties, combining with subsurface geological and geophysical data, a further research on material basis and beneficial factors for gas reservior forming was conducted in this paper. The results show thattwo favorable source rocks, respectively MiddleUpper Permian and Lower Triassic, were deposited in the whole Wuwei depression, with beneficial dissolved poresfracture dolomite reservoir. The two sets of gypsum beds over 100 meters are the key factors to seal gas reservoirs. The connective fractures and dissolved pores formed by the multistage tectonic movements have promoting effects on the migration and storage of natural gas. It is concluded that the favorable gas reservoir forming conditions have a good prospect for conventional gas exploration in this area.

Key words:Wuwei depression;Zhouchongcun Formation;dolomite;gypsum layer;material basis