基于消费需求视角的农村居民消费环境改善策略

夏长会 副教授

(河南财政金融学院工程经济学院 河南郑州 451464)

引言

为了进一步刺激消费来促进经济发展,2009年中央“一号文件”中明确提出:“刺激农村消费需求,为扩大内需提供支持”,与此同时国家政府部门还制定了多项促进农村地区经济发展的政策措施,比如建设新农村、提高农民收入和消费需求,这些政策对扩大农村居民消费需求有着重要意义,为扩大中西部地区农村消费市场带来了良好的发展机遇。

农村消费环境欠佳是农村消费市场难以启动的主要原因,因此对农村消费环境进行优化,深入挖掘农村消费市场发展潜能,对进一步扩大农村消费内需有着非常重要的意义。

我国农村消费需求及消费环境现状—以中西部地区为例

(一)我国农村地区消费需求分析

第一,我国农村家庭消费水平不断上升。目前中西部地区农村居民渐渐开始进入快速发展阶段(本文所研究的中西部地区包括山西、内蒙古、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆共19个省市自治区),相关统计结果表明1997年中西部地区农村居民的人均净收入为2050元,近二十年来一直保持着高速发展态势,2018年中西部地区农村居民人均净收入达到了13248元,增长幅度约为546%。相应的消费支出则从1997年的1900元增加到2018年的9762元,增长幅度约为414%,通过数据对比可以看出收入增加额明显高于消费支出增加额,大约为后者的1.32倍。

分析图1可以发现,中西部地区农村居民收入与消费在过去二十年间一直保持着较大的增长幅度,二者之间表现出明显的同步性;农村居民人均纯收入的增长幅度超出了农村居民生活消费支出额的增长幅度,并且二者的差距在明显增加。随着2007年建设社会主义新农村等利好政策的刺激,农村经济开始进入迅速发展阶段,随着农村家庭人均收入的增长,农村家庭消费水平也呈现出快速增长的态势,但是消费水平的增长幅度落后于农村居民人均净收入的增长幅度。

第二,城乡差异明显,农村地区整体消费水平有待提高。近年来,为了扩大农村地区消费需求,刺激农村地区经济发展,政府加大了对农村地区的财政支持力度,并取得了一定的成效,然而和实际需要还存在明显差距,因而很有必要研究如何缩小城乡差距,扩大农村消费需求这一问题,为推进经济整体发展起到一定辅助作用。

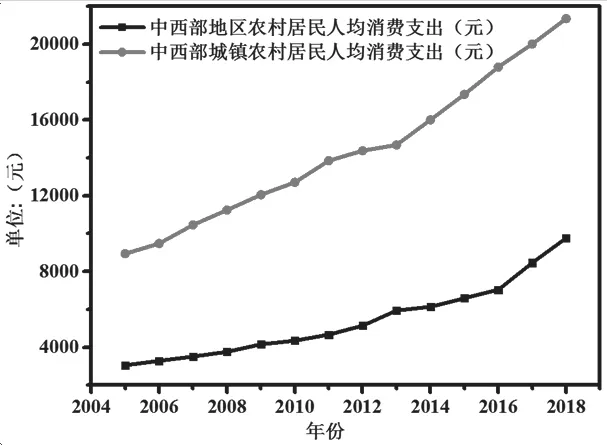

分析图2相关数据可知,在过去10年间中西部地区农村家庭和城镇居民家庭人均收入均保持稳定增长,但是二者的增长幅度存在明显差距,并且这一差距越来越大。相关统计结果表明2005年我国中西部地区城镇和农村居民家庭人均收入分别为7372元和3398元,二者的差距为3974元,城镇家庭人均收入约是农村家庭人均收入的2.17倍,随着经济发展,到2018年的时候城乡收入差距增加到11520元,而人均消费水平的差距也随之增大。深入分析发现,城市居民收入水平的提高会导致消费品价格上升,这将在一定程度上制约农村家庭日常消费,从而使得农村家庭人均消费水平增长幅度明显低于农村家庭人均收入水平的增长幅度,并且一直保持在较低水平。

图1 1997-2018年中西部地区农村家庭收入与消费支出走势

图2 2005-2018年中西部地区城乡居民收入走势

图3 2005-2018年中西部地区城乡居民消费走势

表1 2007-2018年中西部地区农村商品零售价格指数与居民消费价格指数

表2 2009-2018年中西部农村地区基础设施投资额

城乡居民收入差距增加会抑制农村居民消费,为此应该将城乡居民消费差距和收入差距的增速控制在一定的比例范围内,并维持其同步增长状态。通过图3可知,城镇和农村居民的消费水平2005-2018年都表现出明显增加的趋势,但城镇居民家庭的消费水平明显高于农村居民家庭的消费水平,二者之间的差距也在同步增加。

通过图3可以看出,所研究的中西部地区城乡居民家庭消费水平有一定的差距,并且农村地区家庭的收入水平与消费水平均在持续走高,然而消费水平的增长幅度远远低于城镇家庭的消费水平,二者之间的差距呈扩大趋势,这对刺激我国农村居民家庭消费需求会产生不利影响。

第三,农村地区消费品市场发展水平较差,价格指数呈不规律波动。

分析表1结果可知,我国中西部地区的消费品价格表现出一定的波动趋势,2009年消费品价格指数降低到近年来的最低点99.1,随后出现了明显的波动,而到2014则增加到109.1,并于2015年又迅速回落到102.3。据此可以判断出目前农村消费品市场的发展出现了明显滞后迹象,且影响了消费需求的持续增长。

(二)我国农村地区消费环境分析

随着我国西部大开发的开展,中西部地区农村消费环境得到了显著改善,但依然无法满足当前农业生产、农民增收的发展要求,本文将从硬件环境、文化环境和政策环境三个方面来进行详细分析。

第一,我国农村地区消费硬件环境分析。相关研究发现农村硬件基础设施水平对农村消费有着明显刺激作用,而硬件方面的基础设施所涉及的内容较多,本文主要是对农村的电力燃气、交通运输、仓储与社会福利业等方面的投资情况进行具体分析,且设置了四个指标进行评价,过去10年间我国农村基础设施投资额相关情况如表2所示。

第二,我国农村地区消费文化环境分析。受教育水平会对农民的就业产生直接影响,从而对务工农民的收入产生间接作用。随着外出务工农民越来越多,加上大部分农村家庭出来的大学生毕业留在城市工作,现阶段农村地区出现了劳动力大量转移的情况,而留守在农村地区的居民主要是一些没有劳动能力的儿童和老年人,所以农村居民家庭收入主要取决于外出务工农民的收入,其会对农村居民的购买力产生直接作用。当前中西部地区农村居民家庭受教育程度如表3所示。

第三,我国农村地区社会保障制度分析。由于中西部地区农村留守老人与留守儿童较多,为了保证农村居民的生活水平,我国政府推出了多项农村低保政策,这对保证农村居民家庭的正常生活起到了重要作用,而暴雨、泥石流等各种自然灾害会对农村居民生活质量产生多方面的影响,同时影响其日常生活,为此政府投入了大量的资源用于救助遭受自然灾害的农民,保证其基本生活不受到明显影响。

2007年我国中西部地区农村社会保险覆盖范围只占3.0个百分点,2010年新型农村养老保险制度试点政策开始执行,实施财政补贴制度,其中中央财政补贴基本养老金,按照最低标准,农村居民每人每月75元。地方财政补贴额为39元,缴费标准当前分为100元、200元、300元各个标准。结合当前农村养老保险一年900元来看,根据当前物价水平,900元对农村居民养老所起到的保障作用并不明显。

农村消费环境及消费需求的作用机制

(一)消费硬件环境对农村家庭消费需求的影响

随着农村家庭人均收入水平的提高,我国农村地区的消费结构也由之前的单一向着多元化方向发展。一些只有城市居民才消费的彩电、冰箱、洗衣机等家电也开始进入农村居民家庭,成为农村居民家庭常见的消费品,而这些家电用品对于农村地区的硬件配套设施有着更高的要求,由于受到我国中西部地区农村交通便捷性差、通讯欠发达等不良因素的制约,使得农村地区的个人消费行为无法展开,也对农村居民生活质量的提高造成了一定影响。

表3 2009-2018年中西部农村地区居民受教育程度(单位:%)

硬件环境会对居民家庭收入产生一定影响,一方面一些农村地区电路条件差、交通不便、通讯设备落后等,影响了信息传递的时效性,影响了农村与外界商品流通的效率,信息不对称会对农村地区劳动力与商品流通产生不利作用,进而影响农村居民家庭收入,间接对农村消费需求形成制约。另一方面,硬件设备不健全不能从根本上优化农村居民的消费结构。农村网络信号差、网络设备不完善、通信信号不稳定等基础硬件会影响农村家庭对电脑、空调等改善型消费品的应用,对其改善生活品质产生不利影响,导致有购买能力却无法消费的现象出现,制约了农村居民的消费需求。

(二)消费政策环境对农村家庭消费需求的影响

城乡二元经济结构制度,导致我国农村地区社会保障水平较低,并且远远落后于城镇,抑制了农村的即期消费。当前,我国城镇居民除了享受最低生活保障制度之外,还享受养老保险、医疗保险和失业保险等保障,社会保障体系比较完善。在我国农村地区,仅仅落实了最低生活标准保障及新农合医疗保障,尽管在一些农村地区关于农村居民社会养老保障制度开始执行,然而普及率并不高,其实农村居民的养老与医疗支出在农村家庭日常开支中占有很大比例,但是农村居民只有依靠自身储蓄及家庭成员相互扶持等办法才能解决。在构建了医疗、养老保险制度的农村,保障力度并不强,看病难、养老难依然是农村地区亟需解决的问题,农村家庭通过自身能力改善当前生活并不容易,而且农村居民关于未来支出预期比较高,因此为了保证将来的正常生活,只有降低即期消费,抑制消费需求。

(三)消费文化环境对农村家庭消费需求的影响

优异的文化环境会为消费者的消费提供便捷条件,消费者的受教育程度、消费心理和消费思想等都会对其消费习性产生直接作用。大量的消费调查数据都表明:良好的文化环境对消费者的文化水平可以起到一定的提升效果,同时会影响到其消费心理和消费观念,进而对其消费水平与消费结构产生正向影响。

第一,良好的文化环境有助于提高农村消费者的消费观念和教育水平。一个文化环境良好的农村地区,如果居民对知识都比较重视,则可以促进农村居民将更多的资源投入到教育领域,这可以帮助提升此地区居民的受教育程度。

第二,文化水平对农村居民的收入高低产生直接影响,并且文化水平还会影响到其就业水平。调查结果表明文化水平较高的居民,相应的职业素养和职业技能也较高,其所获得的就业机会就更多,且收入水平也高于文化水平低的居民。

第三,文化水平会关系到农村居民的消费理念与消费方式,通常情况下受教育程度较高的农民,对新产品和新型消费模式的接受能力较强,可接受信贷消费,所以这些农村居民往往会产生更高的消费需求,相应的,其消费结构也会更加优化。

基于消费需求视角的农村居民消费环境改善策略

(一)以新农村建设为核心,改进农村家庭消费的硬件环境

我国著名经济学家林毅夫在2005年曾提出“大力推进农村各项基础设施建设,可以有效促进农村经济需求,激发农村经济发展活力”。提高农村地区硬件建设水平,能够降低农村居民对公共物品的占有,进而刺激其对私人物品的消费,并且有效改善商品在农村地区的销售环境,提高商品的销售规模。通过提高中西部地区农村基础硬件建设水平,可以刺激农村家庭对彩电、电脑、空调等耐用消费品的购买,从而将农村家庭的消费需求转化成有效需求。因此,国家要保证农村地区的硬件设备建设:对农村电网进行升级改造、保证农村家庭用电环境,进而解决农民购买了家电却无法使用的问题;修建水利工程,保证自来水供应,改善农村家庭饮水情况;改善乡村道路,为农民出行创造便捷条件;提高有线电视信号覆盖率,保证农村通信网络覆盖率,保证信息传递的时效性。

(二)围绕政府惠农政策,优化农村居民消费的软环境

结合预防性储蓄定义可以得知,人们为了避免将来收入不确定的风险,通常会增加当前的预防性储蓄,因此会对当前消费形成制约。而社会保障体系的构建与健全能够从本质上降低消费者对将来不确定性的不安,进而降低储蓄,提高消费水平。结合我国中西部地区农村的情况,健全中西部地区农村的社会保障制度,根据各个地区的农村实际情况增加社会保障项目,进而满足农村家庭最基本的生活保障标准。具体可以通过下述两个途径来增加社会保障项目:第一,不断健全新农合医疗保险制度,高额的医疗费用会明显制约农村家庭日常消费,因病致穷的现象在农村地区非常多见,我国农村地区的医疗保障形式主要为新农合,保障力度需要提高,成立真正有益于农民医疗的保障制度成为当前亟待解决的问题;第二,落实农村养老保险内容,对农民参加社会养老保险大力支持,在经济条件允许的地区可以为农村老年人办理最低生活保障金。

(三)以新农村社会建设为目标,优化农村家庭消费的文化环境

中西部地区大部分农村居民的受教育水平较低,因而其消费行为和消费观念也较为落后,导致其消费水平也一直维持在较低层次,从而影响了其总体消费需求和额度,因此有必要通过教育来改变这种消费局面。

一是需要完善农村地区的基础硬件环境,增加教育相关投入。目前政府部门通过增加中西部地区教育的投资力度,建立了多个希望小学,这对提升这些地区的教育水平非常有益;二是要加强农民对教育的认识。在传统思想中,大多数农村家庭意识不到教育的重要性,没有意识到教育在提升收入方面的作用,这样就影响了农村地区的劳动力素质,也减少了其就业机会,进而对其收入和消费需求也都产生了一定影响,因而很有必要通过教育途径来增加农村地区劳动力的就业机会,为扩大其消费需求起到积极推动作用。