我国人口年龄结构变动对居民消费选择的影响

郭易楠 博士生

(中国社会科学院工业经济研究所 北京 102488)

引言

根据国家统计局网站,2018年我国消费对GDP贡献率为76.2%,比上年提高18.6个百分点,与之对应的是,2018年我国第三产业增加值占GDP的比重为52.2%,高于第二产业11.5个百分点。服务经济的进一步突破反映着我国居民消费升级的需求,进一步巩固了消费作为经济增长主动力的作用。从居民消费的质量来看,2018年全国居民恩格尔系数为28.4%,比上年下降0.9个百分点。高消费率背后代表着居民需求的不断增加,这也促使我国生产制造部门进行高质量的供给侧结构性改革,以创造新生价值和发展动能。需要实现消费升级下的经济健康可持续发展,就不能忽视人口结构变动对消费产生的长期影响。从某种角度来看,我国第三产业比重的增加与人口结构逐步进入“老龄化”有着密不可分的关系,根据赵宇婷(2017)的研究可以发现,发达国家的老龄化基本与消费率的增长保持了紧密的同步特征,两者的变化率保持了稳定的对应关系。因此,我国人口年龄结构的变化很可能是家庭消费选择变动的重要驱动力,这一结构背后隐含着医疗、养老、就业等诸多市场的结构性变动。因此,本文的研究具备较强的理论意义与现实意义。

国内外文献综述

改革开放后,我国经济发展迅速,居民收入逐步提高,但消费却保持较低水平,储蓄率水平较高且相对稳定,计划生育政策的实施使我国人口年龄结构发生改变,老年人数的增加使我国逐步进入老龄化社会。赵宇婷(2017)通过实证研究发现少儿抚养比和老年抚养比与储蓄率呈负相关。陈晓毅(2014)基于生命周期理论对消费函数

进行扩展,研究认为少儿抚养比的下降与老年抚养比的上升是导致我国居民消费率持续下降的一个重要原因;少儿抚养负担过重不利于经济增长,而老龄化对我国经济并未造成不良影响。郝云飞等(2017)认为在既定社会保障制度下,老人数量与未来支出具有不确定性相关关系。老人消费不足与当前“未富先老”的社会经济特征有密切关系,只有当家庭达到一定富裕程度,老人数量对财富积累才能产生一定影响。李国景和陈永福(2018)基于11880个城镇住户调查样本数据,整合个人生命周期和家庭生命周期的系统性综合特征的家庭成人等价尺度,实证分析家庭食物消费的影响。结果表明,家庭收入和结构是影响城镇居民食物消费的重要因素,有必要在食物分析中引入基于个人和家庭生命周期建立的成人等价尺度。

生命周期理论与人口年龄结构

弗兰科·莫迪利安尼(Franco Modigliani)所提出的生命周期消费理论一向被视为消费经济领域的重要分析工具,该理论首次将理性人的当期决策和远期决策统一在同一个理论框架之中,并有效结合了凯恩斯经济学与古典经济学的研究范式。该理论认为,理性人会根据其生命周期分配消费,同时,理性人的目标是在生命周期内的收入和财富约束下实现效用最大化,即:

根据公式(1)可以看到,对一个理性的家庭来说,安定的生活就是使得一生的收入与消费相等,在实现这一目标的过程中,将一个理性人的生命周期划分为三个阶段:第一,青年阶段。在这个阶段,消费远大于理性人的收入,理性人需要通过借贷等方式来满足消费需求,但由于自身技能培训和生存的需要,理性人需要进行大量消费,此时理性人具备较高的边际消费倾向。第二,中年阶段。此阶段理性人具备最高的收入情况,但理性人不仅需要偿还青年阶段的债务和利息,还需要进行储蓄以满足老年阶段的消费,同时还需要应对中年阶段的大额支出(房屋、子女)等。因此,该阶段具备最高的边际消费倾向。第三,老年阶段。这个阶段的理性人收入水平大幅下降,需要依赖于前一阶段投资的养老保险或国家福利保障维持消费,此时理性人的消费倾向较低。除了各个阶段的消费倾向外,还可以从收入来源的方向进行分析,家庭的收入包含劳动和财产收入,那么家庭的消费函数可以定义为:

公式(2)中,WR和YL分别代表家庭的财产收入和劳动收入,α和β分别代表家庭财富的边际消费倾向和劳动收入的边际消费倾向。由该模型可以看出,居民的消费率与边际消费倾向是正相关的。从生命周期理论角度来看,国家整体的消费率行为与人口年龄结构显著关联,由于社会中各个年龄阶段的人口占比持续增加,收入的边际消费倾向随着社会年龄的变化而变化,因此可以将整个社会视为由大量理性人组成的共同决策体,而个体的边际消费倾向的组合曲线形成了社会的边际消费倾向。总而言之,人口年龄结构通过边际消费倾向渠道对居民家庭消费和消费选择产生了深刻的影响。

我国人口年龄结构变动和居民消费的关系

人口年龄结构是指不同年龄的人口在总人口中所占的比重。根据公式(2)可以发现,居民收入的两个组成部分是劳动收入和财富收入,能够产生劳动收入的人口即为劳动人口,由劳动人口数量与非劳动人口的比例表示的“抚养系数”,有效说明了人口年龄结构的变动情况。我国的主要统计口径中,抚养系数由少儿(0-14岁人口与劳动人口比重)和老年抚养比(65岁以上人口与劳动人口比重)构成,2018年末人口总抚养比达到42.4%,老年抚养比达到17%,两者均为2000年以来最高值。从社会生命周期来看,我国人口年龄结构变动可以大致分为三个阶段:

青年型阶段(1982-1994年)。由于官方统计方法在1982年有较大变动,因此本文的数据分析均以1982年为起点。1982-1994年是我国第三波婴儿潮的高峰期,随着人口总量的爆发式增长,少儿抚养比大幅度上升。同时受到改革开放的影响,存在大量摩擦性失业的人口。受到少儿抚养比提高的带动,1982年以后全国抚养比迅速上升,并在1994年我国抚养比达到了建国以来的最高点,为50.1%。我国此时属于典型的青年型社会,劳动人口需要为大量少儿人口的教育、生活消费买单,此时的社会消费率随之上升,在内部社会需求被放开和改革开放的双重刺激下,我国社会资本存量快速累积,国民经济增长迅速。

成年型阶段(1995-2010年)。1994年以后,我国总抚养比开始下降:一方面由于国民经济快速发展,劳动市场上创造了大量的有效供给,解决了前一阶段失业人口的就业需求,因此大幅提升了劳动人口比例;另一方面,随着我国人口增长的逐步失控,我国开始实施计划生育,通过限定生育数量和优生优育的方法,避免少儿抚养比的进一步增长。随着总体抚养比的降低,我国劳动人口所创造的社会财富快速增加,同时社会整体消费规模大幅上升,边际消费倾向的上升成为了促进经济发展的重要动力。但这一阶段,我国的人口年龄结构也存在较多问题,常密密(2017)认为,中等收入农民是农村消费的中坚力量,农民的消费结构正由生存型转向发展型和享受型。由于城乡发展的不均衡,农村幼儿比例和老龄化人口显著增加,使得农村抚养比逐步靠近老龄化标准线。

老年型阶段(2010年至今)。2010年末,我国总抚养比从1994年的50.1%下降至34.2%,然后持续提高,到2018年已经达到42.4%。其中,老年抚养比从1990年的8.3%持续提高,到2018年已经达到17%。为了调整我国的少儿人数,我国在近年逐步放开了二孩政策,但老年抚养比的持续上升,是无法通过政策直接进行控制的。受到老年抚养比上升的影响,短期内我国的服务业比重将快速上升,但整体收入的下滑将持续作用于消费领域,产生进一步的影响。

我国人口年龄结构对居民消费选择的实证研究

(一)研究方法

本文采用Eviews 8.0软件计算人口年龄结构与居民消费间的多元回归模型,通过实证关系说明两者间的影响渠道。本文选取了1994-2018年为时间序列数据,以老年抚养比和少儿抚养比作为解释变量,少儿抚养比和老年抚养比均来源于我国国家统计局网站。在对居民消费选择变量的选取上,由于居民消费率代表了居民消费总额在国民生产总值的比值,更偏重于表现居民消费的规模,因此本文采用居民消费/居民可支配收入的方式进行计算,该计算方式也被称为“消费倾向率”,即居民对其可支配收入在消费和储蓄中的分配比率,其能够更好表现本文的研究主旨,家庭消费选择的情况数据同样来源于国家统计局。

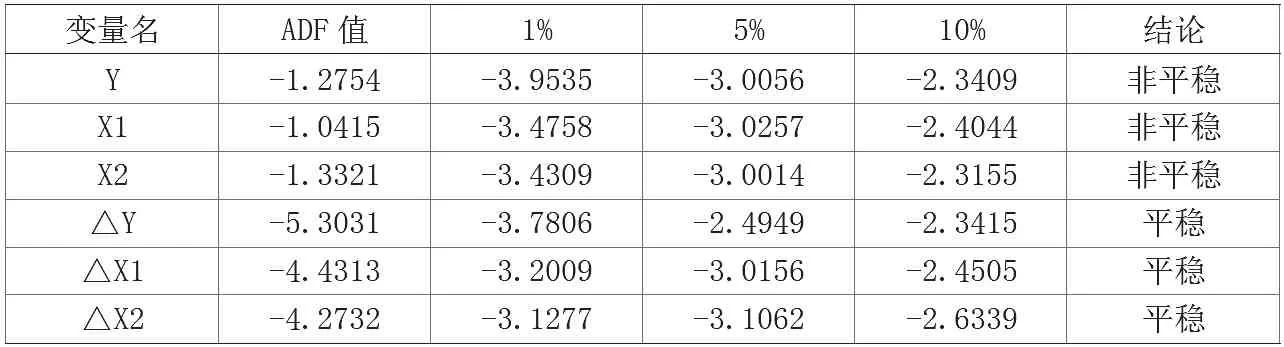

表1 单位根的ADF检验结果

表2 LM检验的结果

(二)实证分析

ADF数据平稳性检验。ADF检验结果如表1所示。可知,原时间序列数据在1%、5%、10%的显著性水平下均为非平稳序列;一阶差分均为平稳序列,故三类时间序列变量均为一阶单整序列。

Johansen协整情况检验。对于动态VAR模型而言,需要从动态分布及其滞后条件检验回归系数的可靠性,从Johansen检验结果来看,本文的序列在1%的显著性下具备相关特征,即存在可靠的协整关系。

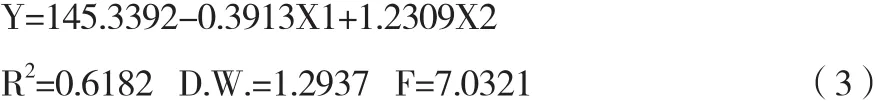

回归模型的建立与分析。在检验序列平稳性和协整性的基础上,进一步分析模型的回归情况:

根据公式(3)所示的结果。模型的整体拟合水平为61.82%,方程的F值为7.0321,远大于系数显著所需的水平3.14,表明人口老年抚养比(X1)、少儿抚养比(X2)均与家庭消费选择(Y)存在显著的线性关系。从经济意义上来看,老年抚养比长期与家庭消费选择负相关,这说明了老龄化社会发展从长期来看会导致整体边际消费倾向下降;少年抚养比与家庭消费选择正相关,这说明在我国当前的发展阶段中,促进少儿抚养比的上升,有助于实现消费经济的发展。

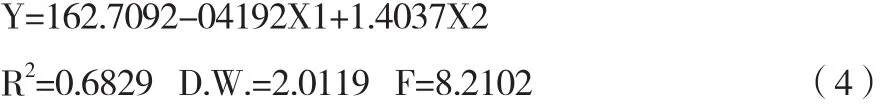

序列相关性检验。由上述检测结果可知,D.W.值为1.2937,查表可知方程可能存在序列相关性问题,本文进一步采用拉格朗日乘数检验分析方程的相关性情况,结果如表2所示。根据表2的检验结果可以看到,模型的F值在5%的检验水平下显著,而观测值的拟合度在1%的检验水平下显著,故接受原假设,模型不存在序列相关性。为了保证研究结果的稳健性,本文进一步加入AR(1)过程分析模型的拟合情况,结果如下:

实证结论。根据本文的实证分析可以得到两个主要结论:第一,我国的少儿抚养比增加与消费倾向正相关,影响系数为1.4037;老年抚养比增加与消费倾向负相关,影响系数为-0.4192。第二,我国目前仍处于消费升级阶段,整体消费系数为0.9845,目前的消费结构仍有助于消费经济的增长。

研究结论

基于生命周期理论探索我国居民消费率的变化,并对家庭消费选择进行建模,通过动态时间序列进行实证分析,从而观察少儿抚养比、老年抚养比和居民消费选择之间的相互关系。研究结果证明,少儿抚养比的下降和老年抚养比的上升导致了我国人口年龄结构的不良变化;在当前的发展阶段,少儿抚养比与居民消费选择呈正向关联,老年抚养比与居民消费选择呈负向关联。自2008年国际金融危机爆发以来,随着投资和出口的逐步减弱,消费在经济领域的贡献水平日益增加。2009-2017年间,我国最终消费对GDP的平均贡献率上升了15%,达到55.2%。消费率的提升不仅是拉动我国整体经济发展的主要动力,同时也反映了我国居民收入整体的增加。从结构上来看,我国居民消费率呈现出与人口年龄结构紧密关联的变动情况。以2013-2018年五年的周期性数据来看,食品类消费从2013年的32%下降至2018年的28%,医疗保健支出从9%上升至13%,与此同时,居民消费中的居住、交通通讯和教育文化娱乐项目均提升了3个百分点以上,社会居民的整体年龄结构上升已然是不争的事实。进一步将八类消费项目归为服务业与制造业,可以发现服务业与工业的相对支出比例随着年龄的增长而缓慢下降,由此可见,从宏观消费需求的角度来说,老龄化无法保障消费经济的长期有效。由于我国仍处于“消费升级”下的消费经济扩张阶段,因此为了保证消费趋势的延续,应该重点挖掘“银发经济”和“少儿经济”的潜在需求,通过扩大内需合理利用人口结构的变化趋势。