实时颅内压监测下脑室外引流治疗脑干出血临床分析

陈国昌 石小峰 刘政委 陆云涛

1)深圳龙岗中心医院,广东 深圳 518016 2)南方医科大学南方医院,广东 广州 510080

脑干组织是管理调节人体内重要生命体征的中枢部位,包括中脑、脑桥及延髓区域,是高血压脑出血患者的危险部位,一旦发生内出血,可在短时间内引起意识障碍,严重者随时有死亡风险,一直是自发性脑出血的危重症疾病。脑干出血虽发病率不高,但近年来随着各地经济条件的改善,人民生活水平的提高,血管方面的基础疾病年轻化,其发病率有逐渐升高趋势。因脑干出血起病骤急、病情危重、进展迅速,手术清除难度大,在大部分医院尤其基层医院多采用药物保守治疗方案[1-2],但总体效果一般。近年来,部分学者提倡立体定向[3]或开颅手术治疗[4],可能使此类患者获得更多益处。但在基层医院,甚至部分三级医院,由于其医疗器械、显微技术及麻醉监测等软硬条件的限制,且术后需生命体征的持续监护,控制各种严重并发症出现,致其难于推广普及。另外,脑干出血危重患者不方便转运,以就地抢救为主,所以这种方案并不利于此类患者的及时救治。本研究对比分析自发性脑干出血患者的治疗方案及临床预后,以期为大部分神经外科工作者提供一个简便可行且及时有效的治疗选择。

1 对象与方法

1.1一般资料选取2017-08—2019-09深圳龙岗中心医院治疗的自发性脑干出血患者50例,应用随机数字表法分为手术组和保守组,每组25例。手术组男16例,女9例,年龄35~64(33.8±19.2)岁,出血量4~8.5(3.35±2.90)mL。保守组男15例,女10例,年龄32~69(35.9±16.7)岁,出血量3.5~8.8(3.56±3.07)mL。2组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比较性。

纳入标准:急诊头颅CT平扫诊断脑出血位于脑干部位,年龄≥18岁,无其他遗传性及家族性疾病;患者或家属了解相关情况并签署知情同意书。排除其他部位所致的自发性颅内出血,或家属签字不同意,且年龄<18岁的患者。

1.2方法保守组患者入院后立即安排入重症监护室,给予常规药物治疗、预防并发症、维持生命体征等综合措施。

手术组入院签署知情同意书后,立即在床边局麻+镇静下行脑室型颅内压监测下右侧额角穿刺引流术。位置常规取眉间上方9.0 cm、中线旁开2.5 cm为穿刺点,严密消毒铺巾,充分镇静及皮肤局部麻醉后,选择尖头颅锥快速锥入颅腔,导针穿透硬脑膜,置入附属颅内压探头的脑室外引流管(索菲萨牌),平行于双侧外耳道连线方向,突破侧脑室壁见脑脊液引流后,适度调整引流管深度,植入6.0~7.0 cm,拔出针芯,末端接密封且有明确刻度的无菌引流袋。引流管口用碘伏棉球环绕覆盖,避免渗液感染,引流袋高度保持在外耳道上10.0~15.0 cm,控制每日引流量在100~150 mL,监测7~10 d。

1.3疗效评价标准(1)采用格拉斯哥预后评分量表(GOS)对2组患者治疗30 d的预后情况进行评估,级别包括预后良好、中度残疾、重度残疾、植物状态生存、死亡。本研究主要统计分析预后良好及重度残疾以上患者。(2)观察2组患者的住院时间、住院费用及并发症情况,包括上消化道出血、电解质紊乱、肺部感染等。

2 结果

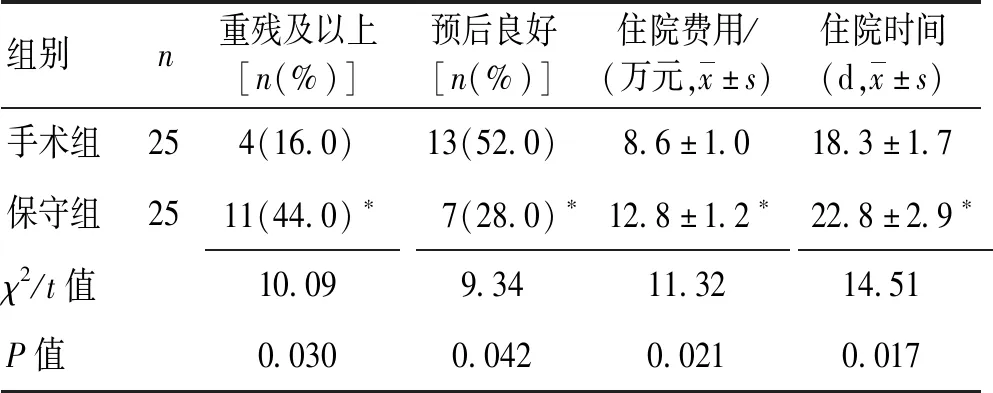

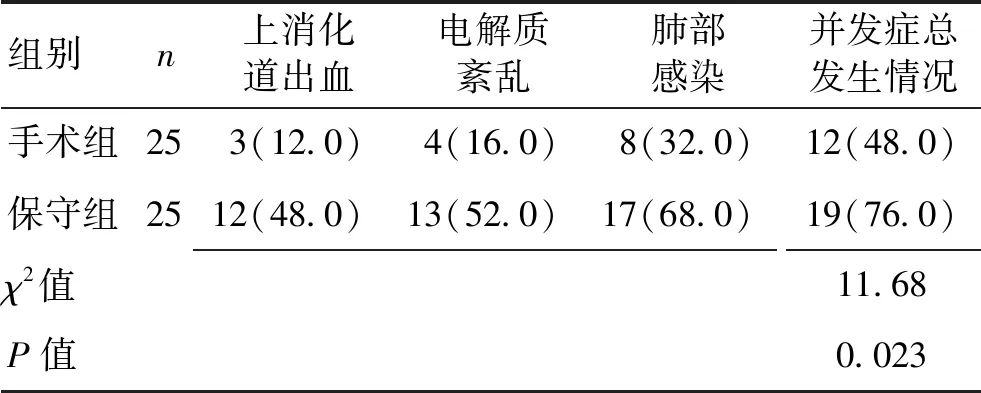

术后30 d GOS评分情况:手术组良好13例,中度残疾8例,重残及植物生存3例,死亡1例;保守组良好7例,中度残疾7例,重残及植物生存8例,死亡3例。手术组重残及以上比例低于保守组,预后情况较好,与保守组比较差异有统计学意义(P<0.05)。手术组住院时间较保守组明显缩短,住院费用明显低于保守组,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表1。保守组并发症发生率明显高于手术组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表1 2组疗效及住院费用、住院时间对比Table 1 Comparison of the efficacy,hospitalization cost, and length of hospitalization of the two groups

注:与手术组比较,*P<0.05

表2 2组并发症发生情况对比 [n(%)]Table 2 Comparison of complications between the two groups [n(%)]

3 讨论

脑干出血约占全部脑出血总数的10%,近年来有缓慢上升趋势,尤其30%以上的致死率是自发性脑出血中疗效最差且极为棘手的一种[5-6]。脑干出血早期,血肿或局部水肿可直接压迫脑干的生命中枢,内皮细胞直接受压以及血液及其代谢产物对神经组织的毒性作用,可引起神经细胞逐渐失衡坏死[7-8];同时,位于脑干中央区或脑室内血肿可致中脑导水管不畅,脑脊液循环回流受到影响,导致颅腔压力不断升高[9-10],加重残存神经细胞的丢失。研究表明[11],当ICP≥25 mmHg(3.3 kPa)时重残率增高,ICP≥40 mmHg(5.3 kPa)时重残率及致死率逐渐上升,而ICP≥60 mmHg(7.9 kPa)可导致死亡。因此,在脑干出血治疗中如何密切监测颅内压,及时有效降颅压治疗,维持良好脑血流灌注,改善脑组织新陈代谢及避免神经元的进一步损害极其重要,也是抢救成功与否的关键[12-13]。

由于脑干区域是人体的生命中枢,属于手术禁区,以往对脑干出血治疗的认识大多停留在内科药物保守方面,但治疗效果较差,病死率也较高[14-15]。尽管目前已有立体定向[16]或开颅手术[17]清除脑干血肿成功的例子,但由于脑干结构精细复杂,手术难度极大,对麻醉及显微手术技术要求极高,因此立体定向或开颅手术在很多医院难以普及。而脑干出血属于危急重症,大部分患者以当地抢救为主,无条件进一步转运上级医院,导致脑干出血患者无法得到很好救治。本研究选择的侧脑室穿刺外引流术操作简捷方便,手术时间短,创伤较小,降颅压效果明显。另外,我们选用附属颅内压探头的脑室外引流管,一根管内可同时置入引流管及颅内压探头。术后在保持脑脊液引流或脑室内注入尿激酶等操作的同时进行颅内压实时监测,避免过度引流或因颅内压急速增高所致脑组织继发损伤。

本研究中手术组患者早期应用脑室穿刺外引流术及颅内压探头置入术,此方法可在颅内压动态监测下真实有效地缓解血肿压迫或梗阻性脑积水等导致的颅内压增高情况,术后可辅以尿激酶注入引流管溶解脑室内血凝块,与应用内科保守的对照组患者相比疗效明显,尤其是在脑干肿胀、出现脑室扩张或出血破入脑室患者中,效果更为显著。因此,脑干出血尽早行及时有效的降颅压治疗至关重要,在保持脑灌注压的同时可将血压控制在安全范围内[18],避免盲目脱水及降压治疗,对维持机体正常循环功能亦起到重要作用。与内科保守治疗相比,脑室外引流及颅内压监测不仅可以直接降低颅压,而且在颅内压指标稳定下充分镇静镇痛,减少不必要搬动及影像学检查,降低患者脑耗氧情况,避免再次脑细胞损伤风险。本研究还发现,病程中颅内压升高如能用脱水药物及时缓解,均可获得良好预后,而术后颅内压值波动大,峰值较高,则预后均很差,表明颅内压与患者预后息息相关,需进行更深入的临床研究。

脑干组织受损后出现的严重并发症亦是导致高致残率及致死率的原因[19-20]。本研究中手术组术后并发症发生率较低,而且疗程短,住院时间明显短于保守组,住院花费也较保守组低,缓解了患者及其家庭的经济压力。分析其原因,通过血性脑脊液引流,有利于减少血性刺激,避免脑积水,而监测颅内压可早期改善颅内压升高征象,保持良好的脑灌注压,改善脑组织代谢,减少自由基形成和兴奋性神经递质释放,从而达到减轻继发性脑干水肿、缺血后炎症反应[21]和细胞凋亡的作用,为患者赢得宝贵的治疗时间窗口,避免机体的一系列恶性循环,减少后期严重并发症出现,及时改善患者预后情况。

对于脑干出血患者,早期采用侧脑室外引流术可及时有效地引流出血性脑脊液[22-23],并通过脑室型颅内压监护装置对颅内压进行实时监控[24],可防止脑干细胞继发性受损,保护脑干功能,降低相关并发症的发生率,减少住院时间及住院费用,且便于大部分医院掌握开展,值得临床推广。