津东笙管乐

——天津市宁河区芦台罗汉音乐会传承现状研究

梁郑光

(中国艺术研究院研究生院,北京,100027)

一、芦台镇背景

芦台镇是宁河区(原宁河县,2015年去县设区)政府所在地。据《宝坻县志》记载,整个宁河地区原属于宝坻县(现天津市宝坻区),清雍正九年(1731),“析宝坻置县”——宁河脱离宝坻县而独立出来,而芦台就处于宁河县境内,这里地处津东,历史悠久,几万年前还是一片大海。随着地壳的抬升,昔日的沧海变桑田,这里成为世界上仅有的三处具有古海岸性质的湿地之一。肥沃的土地滋养了一代又一代的芦台人,因而这里有着“芦台三宝:银鱼、紫蟹、芦苇草”的说法。芦台的地理位置十分重要,自古以来便是兵家必争之地,这里一头连接着华北平原,另外一头连接着东北平原。而芦台罗汉音乐会属于佛传会社,原芦台镇的正东有一距今五六百年的宝塔寺。据县志书记载,自明天启七年(1627)至清乾隆三十八年(1773)宝塔寺经历过多次大修。在此期间,寺内的乐僧们与民间乐手交流切磋,这使得佛乐与民间音乐得以不断融合而形成今天音乐会的风格。这便是关于芦台罗汉音乐会最早的记载。而音乐会得以迅速发展壮大的一个重要历史事件,便是开平煤矿的开采所带来的人口效应:近代以来,由于开平煤矿所出产的煤需要运往天津港,需要经过芦台装卸,这里便逐渐形成了芦台罗汉音乐会得以出现的最初条件——人口。

开平煤矿的修建所导致的运输构想由直隶总督李鸿章发起,并由唐廷枢执行:为了节省运输时间和运输成本,以维持庞大的北洋舰队,李鸿章与清政府的权贵们就开平煤矿煤炭铁路运输方式展开了反复的争夺,最后达成妥协,一半铁路,一半运河。大清国的第一条铁路就是在这样的背景下铺轨运营的,牵引煤炭的动力不是机车,而是马骡,理由是怕“烟伤禾稼,震动寝陵”(如图1)。即便如此,芦台镇就终究成了煤炭从铁路卸载的中点,源源不断的出口煤炭给清政府带来不尽的税收,也吸引来了数不清的码头装卸工人,进而形成了后来一大片繁华的市镇。芦台镇的人口从此翻了好几倍。要知道,有人的地方才有娱乐活动,人多的地方才能进行大型的集会,不管是耐得翁的《都城纪胜》,还是孟元老的《东京梦华录》笔下的“勾栏瓦舍”,抑或是明清时期“四大声腔”的流传,无不以人口的丰厚作为最重要的铺垫,只有众多的观众,才有艺术的发展,尤其是民间艺术;没有了大众的欣赏,此类艺术品种就会迅速消亡。而芦台罗汉音乐会赶上了好机会,在逢年过节的娱乐活动中,在大大小小的各类礼仪上,在人山人海的节日庙会上,从此忙得不亦乐乎!

图1 马骡作为铁路的动力

作为新的码头港口,这里的香火不愁不旺:一是来自四面八方的移民对民间的神灵自然有着不同的需求,自然能够支撑各类寺庙的生存;二是这里的寺庙文化原先就传承不断,像壁画和雕塑所展示的刚猛罗汉自古以来就一直活在当地人的心里。加上各地移民的不断迁徙来此,“罗汉”在芦台人的心中扎下了根。在庙里,人们拜罗汉、敬罗汉;在寺庙的空地上,人们摔罗汉、叠罗汉。罗汉既是神,也是人,层层的人群在驻足观赏“摔罗汉”与“叠罗汉”的同时,却有意无意中忽视了另一种已经被灌满双耳、浸润心田的艺术,就像温水煮青蛙一样浑然不觉,后来意识到了,却发现已沉醉在这样的音声环境中。这就是《四圣佛》,这就是《娥浪儿》,这就是《罗汉曲》,你已然分不清它是姓佛,还是姓民!

二、芦台“罗汉音乐会”的传承谱系

分布于华北地区大大小小的各类“音乐会”,是传统音乐研究者与民族音乐学者众多交叉重合的研究对象之一。而不管是北京还是河北地区的音乐会,已经吸引了众多优秀学者的目光。研究成果比较深入的也有很多,如:薛艺兵、吴犇的《屈家营“音乐会”的调查与研究》、张振涛《“京畿”音乐会的乐社性质与组织机构》、张伯瑜的《河北安新县圈头村〈音乐会〉考察报告》、齐易《走进南高洛“音乐会”》等。而“罗汉音乐会”除了具备上述地区音乐会的特征之外,也具有它自身的特点,就是其独有的民俗性。芦台罗汉音乐会历史悠久,可上溯至清康雍年间,虽然会中的传统书面传承谱系毁于“文化大革命”时期,但我们今日依旧可以通过会众口述了解其部分的传承历史。下面是芦台“罗汉音乐会”传承谱系表(如表1)。

表1 芦台“罗汉音乐会”传承谱系表

三、芦台“罗汉音乐会”传承的主要内容

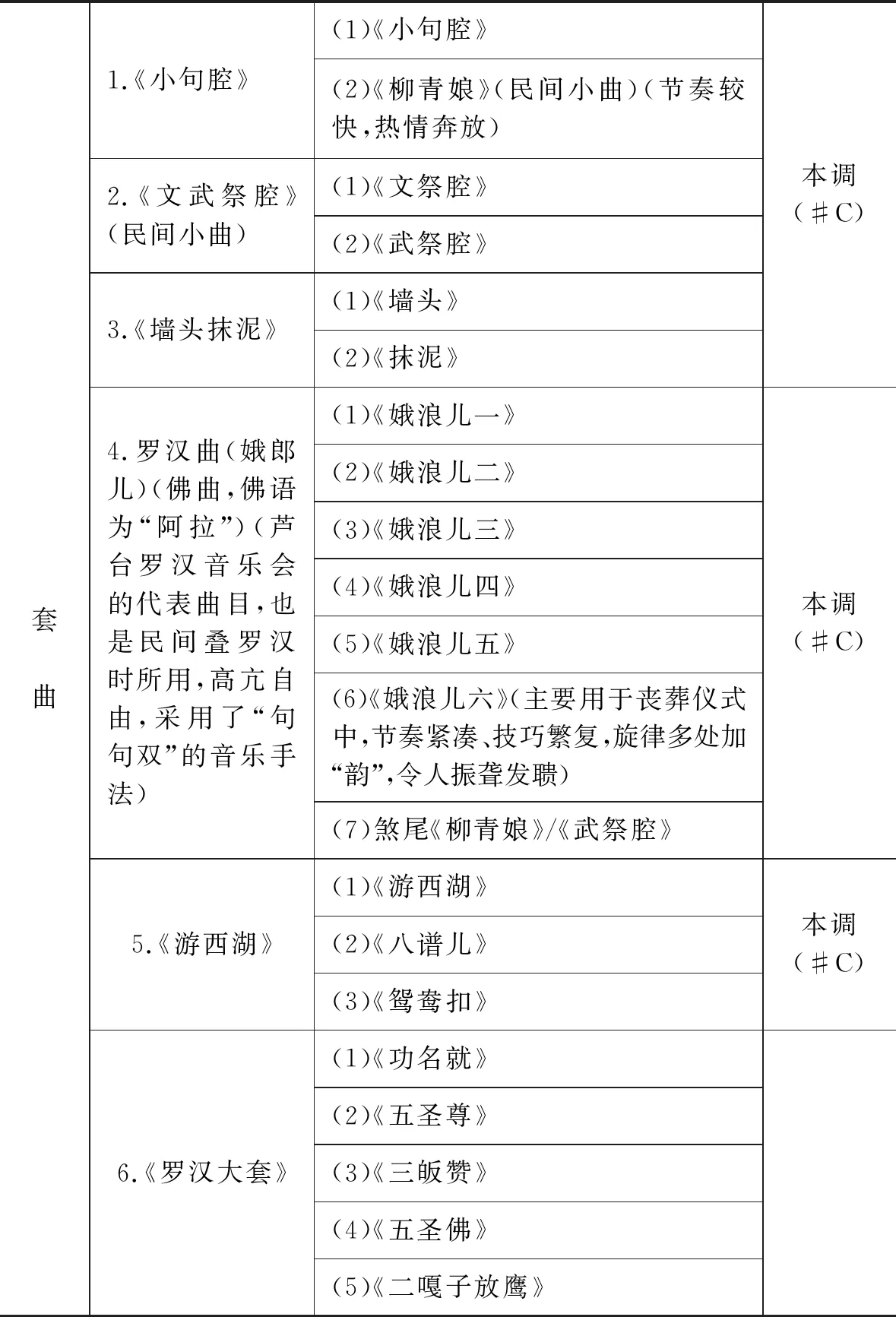

(一)曲目及乐器

“罗汉音乐会”现存有丰富的演出曲目,从曲目的结构大小来划分,可以分为“单曲”和“套曲”;从曲目的内容来划分,可分为“佛曲”与“民间小曲”;从乐器及其使用的角度来划分,可分为“文场”与“武场”,现列表如下(如表2、表3)。

表2 演奏曲目(套曲)

表3 演奏曲目(单曲)

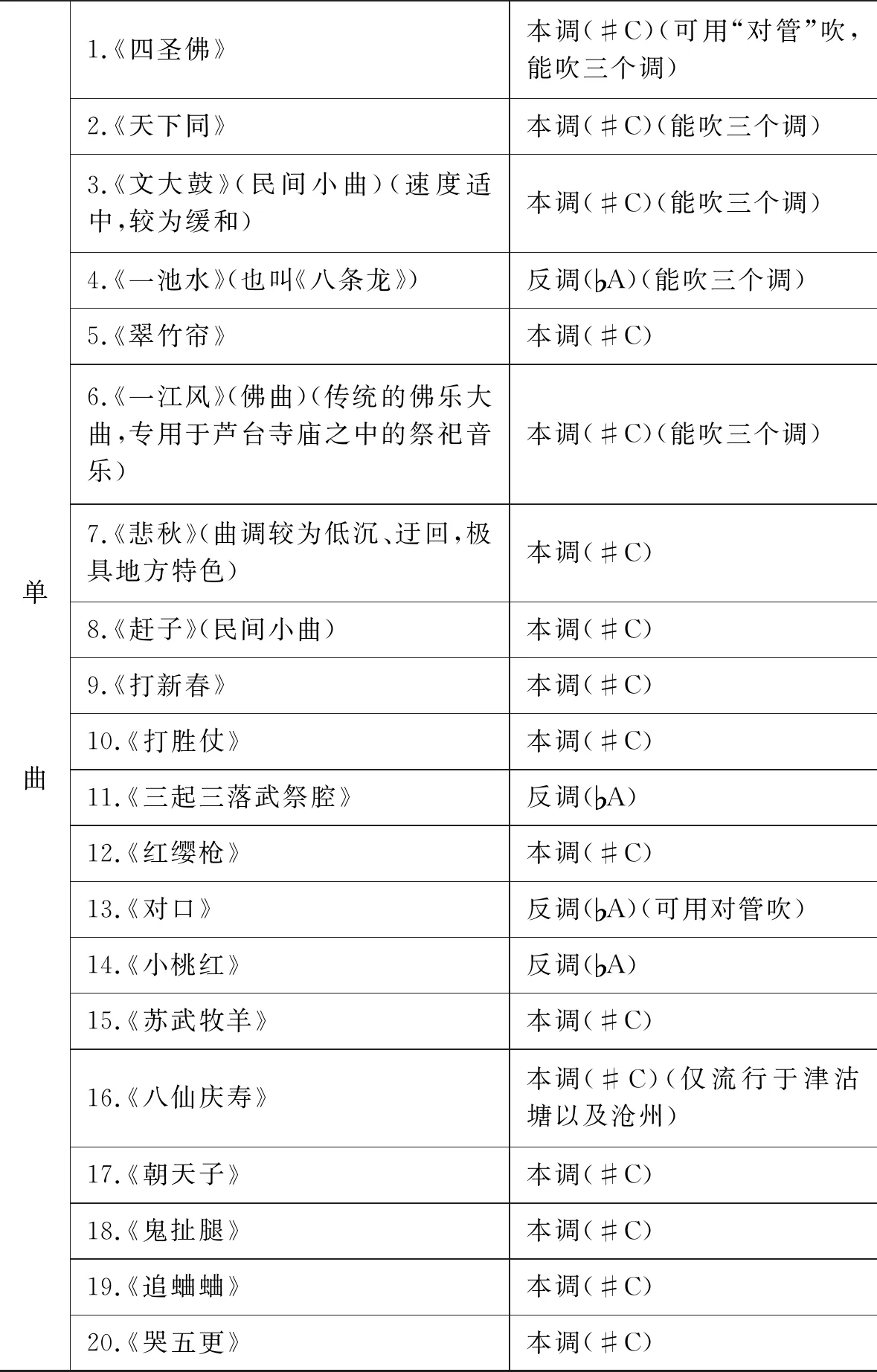

“文场”所用乐器为:管子(1支)、竹笛(1支)、笙(2把)、十面云锣(1件);“武场”所用乐器为:堂鼓(1面)、小镲(1副)、铙(1副)、钹(1副)、铛子(1件)。当地艺术家有一句歇后语“和尚打家伙什——各干各的”。文武场满编制为10人。每场先由武场开始演奏“粗乐”,而后是笙管文场的“细乐”。一般“行乐”为细乐,堂鼓不参与,所以云锣走在音乐会队伍的最前头(如图2)。

图2 芦台罗汉音乐会成员在演奏套曲《罗汉大套》

(二)调式系统以及传承流变

1.调式系统

芦台罗汉音乐会的调式系统,既不同于晋北笙管乐,也不同于智化寺京音乐,而是具有自己独特的理论体系与话语系统。其调式分为两大类结构。

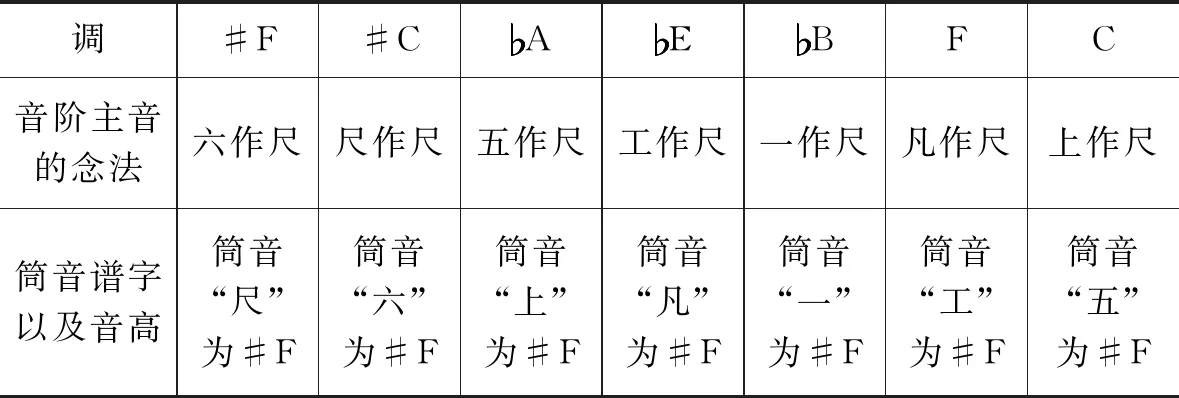

(2)任何的调式都要归结于与“尺”的关系,念作某某调为“某作尺”(如表4)。

表4(1)此表为筒音为“六”的情况分析,另有筒音为“五”的情况,与此类似,需要注意的是“凡、六”同孔,“一、上”同孔的情况,在此略去不述,他文另作分析。 主要调式念法表

通过上表,我们可以得出的结论有:

第一,芦台罗汉音乐会的笙管工尺字并不是固定的,是会随着调的变化而发生变化的。

第二,“尺”这个字具有两个含义:一是罗汉音乐会所用工尺谱“六、五、一、上、尺、工、凡”的第五个谱字;二是“尺”字也代表着管子第四孔所发出的音,即第五级音,而且这个音是一个调的调式主音。以它为准绳,当工尺谱字的哪个字做音阶的第五级音时,就代表这个音阶的主音就是哪个字。

譬如由表4我们得知,管子的五级音是“尺”时,其音阶的主音也恰好是“尺”,那么其下四级音就是“六”,而“六”此时正好处于管子的筒音位置,由此,我们称为“本调”。在本调的范围内,我们就已经确定好了每个音在管子上的绝对音高,前提是管子不变,哨片性能不变,且已经校过音。在管子上的位置随时发生着变化。

2.用乐的流变

《梦溪笔谈·补笔谈·卷一·乐律·燕乐十五声》(3)胡道静:《新校正梦溪笔谈》,中华书局1957年版,第293页。:十二律并清宫,当有十六声。今之燕乐,止有十五声,盖今乐高于古乐二律,以下故无正黄钟声。今燕乐只以“合”字配黄钟,“下四”字配大吕,“高四”字配太簇,“下一”字配夹钟,“高一”字配姑洗,“上”字配中吕,“勾”字配蕤宾,“尺”字配林钟,“下工”字配夷则,“高工”字配南吕,“下凡”配无射,“高凡”字配应钟,“六”字配黄钟清,“下五”字配大吕清,“高五”字配太簇清,“紧五”字配夹钟清。

表5 《梦溪笔谈·补笔谈》中律吕与工尺谱字名称对应表

通过上述文献所提供的信息,结合笔者在罗汉音乐会的采访录音,可以发现:

上述角度完整地印证了黄翔鹏先生的“同均三宫”理论在民间传统音乐中强大的生命力。

四、芦台“罗汉音乐会”传承的困境

(一)谱本整理的完整性及规范化

20世纪60年代以后,由于历史原因,芦台“罗汉音乐会”被迫停止活动。曲谱被焚,传承人陈振友别无他法,只能在十几年的时间里提醒自己一直背诵音乐会的主要曲谱,并要求儿子陈焕章一起做如此“功课”,这在当时看来是绝不允许的,而现在回过头来看,却又是非常难能可贵的;作为僧传民间的音乐在“文化大革命”结束以后,陈振友不顾年事已高、体弱多病的状况,在曲目的传承上对徒弟们口传心授,精心指点。主要曲目的曲谱如《天下同》《四圣佛》等,已经重新记谱。

与其他许多地区的会社一样,芦台“罗汉音乐会”亟待解决的是自己谱本的完整性及规范化问题,“工欲善其事,必先利其器”,没有规范化的谱本,就如同上课没有课本一样。

谱本补充完整的前提条件就是有完整的曲目录音、录像,以及各乐器(包括文、武场)的分谱整理。目前笔者与第四代传承人正在一起恢复。

“岁月不待人”,作为第五代传承人的周百顺对这个问题已详备在案,至笔者写出本文时,传承人已经记录出了21首曲子的工尺谱(如图3)。笔者打算与周会长一起,在合适的时间,将带有换气和阿口的工尺谱与简谱,以及五线谱一道,以类似总谱的对照形式规范化译写,并用电脑软件打谱印发及保存。这将是芦台罗汉音乐会最大的事件。

图3 芦台“罗汉音乐会”第五代传承人周百顺所恢复的《四圣佛》与《文祭腔》部分曲谱

此外,以芦台“罗汉音乐会”为研究对象的相关学术性论文的数量相比冀中、晋北、东北鼓吹等周边地区还是显得有些捉襟见肘。因而,除了从媒体的角度为芦台“罗汉音乐会”宣传以外(就像田青老师为“左权民歌”的“呐喊”一样。而且,学者对一个地方的持续追踪会起到良好的作用,就像张振涛先生长期对冀中音乐会的追踪,英国的钟思第教授对晋北民间道教的持续关注,等等),学者要明白自己在考察音乐会之外,对所考察对象同样负有社会责任。通过自己或周围相关的平台为非遗传承人和音乐会所面临的问题而发声。学者们更重要的责任就是对芦台“罗汉音乐会”所蕴含的学术含量进行持续的努力发掘,争取能有更深入的学术成果。

(二)传承人的坚守与反思

作为芦台“罗汉音乐会”的第四代会长,周百顺与以前的会长一样,为了音乐会的传承,不论是从时间还是会费的角度都是付出最多的。用他自己的话来说:“这是我应该做的,我这一辈子没什么都可以,但是不能没有罗汉音乐会的传承,否则我死不瞑目!”

如果没有“非遗”项目在中国大地的落地生根,传统的笙管乐艺术可能还会在民间艰难度日,但一定不会被扶上“正殿”,也就没有了进一步发展的可能。在这一点上,会社的全体成员觉悟非常高,而且热情高涨,努力坚持。老一辈的艺术家,他们对待音乐会这个集体就像自己的家一样。不管怎么样,家是不能分的,而且家要兴旺。马小刚常年为音乐会招揽各种业务,以维持音乐会的日常运转;崔春悦则负责与其他音乐会进行进一步的沟通交流,以及参加演出活动等;尹立军虽然有自己的工作,但是在音乐会的拜庙仪式以及笙管乐进学校的关键环节,都起到了不可替代的作用;年轻的胡玉涛在码头上班,经常不能回来参会演出,但是在会费的问题上,从来没因为自己的缺位而少交。总之,他们对音乐会的感情扛过了现实的冲击,虽然他们下一代的孩子们还小,但是从年轻的父辈这里已经继承到了“音乐会”的核心理念——为集体,为大家。

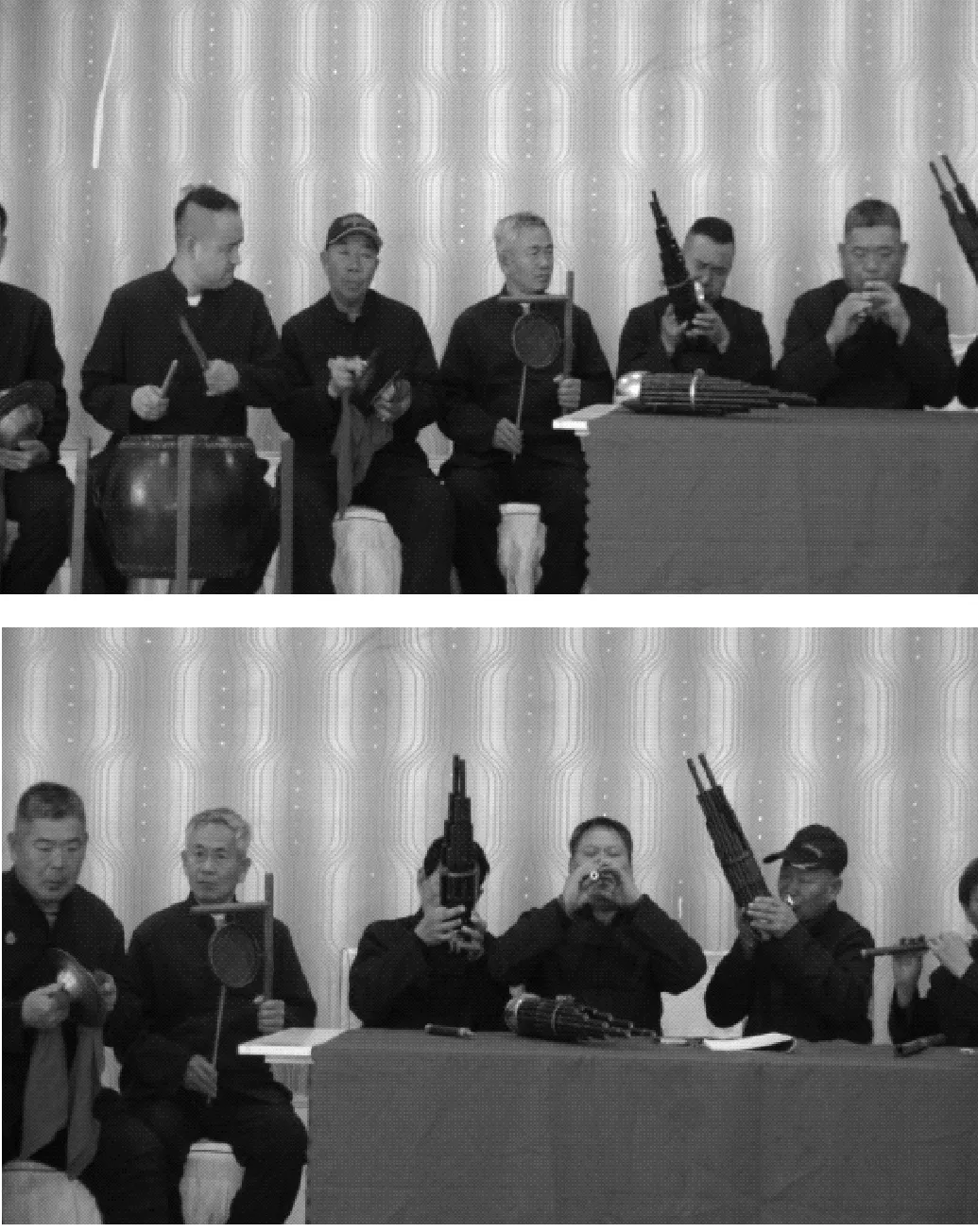

经过多年的申报与努力,芦台“罗汉音乐会”“非遗”项目终于申报成功(如图4、图5)!

图4 音乐会非遗传承项目挂牌

图5 中国艺术研究院音乐研究所所长李宏峰在挂牌仪式上致辞

“办法总比困难多”,这是笔者采访第五代传承人、现任会长周百顺时他说过的一句话。尽管他自己经常会为音乐会遇到的各种困难而辗转反侧。芦台“罗汉音乐会”发端于宝塔寺的佛曲与民间音乐的合流,兴盛于芦台作为煤炭中转地所带来的密集人口,并应用于“罗汉会”等节日场合,到目前为止,依靠红白喜事的“仪式”服务作为生存的前提。笔者以为,在当下城市化的背景下,需灵活落实对周边乡域乃至整个地区的文化使命,有的地方传统礼仪的氛围较为浓厚,就需要传承人适当增多对这个地区的了解;有的地区有“文明村”的规定,传承人就需要预知情况,另做打算,等等。同时,重塑年轻人对“音乐会”所承载的文化的关注与热情是最紧要的事,在“会规”的制定上需要与时俱进,允许会中成员参与其他营利性的商业活动,并且为其提供必要的渠道与帮助。

五、结 语

传统是一条河流,在不断的演变中还能保持着最初的基因。“流水不腐,户枢不蠹”,只有活态的“非遗”才能传承下去,而不是进博物馆里听录音,看录像。青年是国家的未来,当然也是传统文化的未来。因此,对人才的培养要形成“师父带徒弟”外加“教师带学生”的综合连套模式,对于基层教学的老师,教育行政系统要根据实际情况,结合老一辈民间艺术家们的“口传心授”之经验,申请国家经费,对教师进行定期重点培训;同时在基层教学期间,老艺人们要适时进入课堂,为教师们的教学分享自己的经验,同时发掘有潜力的学生。

国家自信中最根本的自信便是文化自信,保护好我们自身的传统文化,需要群策群力,应针对非物质文化遗产保护存在的问题,进一步完善保护机制,使之第一能够活下来,第二能发展起来。作为芦台“罗汉音乐会”的成员,首先应该明白的是,“音乐会”必须打破只在节日里“庆贺”的观念,借助已达到的“市级非物质文化遗产”这一荣誉和平台,通过与当地“文旅局”及更高级别文化、教育系统的接洽与合作,深入基层教学单位中的“体育”与“音乐”两大专业中,首先在全区形成较为广泛的艺术氛围;同步利用现代传媒技术,坚持和扩大本门艺术种类在大众心中的影响。

总之,芦台“罗汉音乐会”的传承与发展所涉及的有关方面是多角度的,不仅仅包括传承主体——音乐会,还涉及政府、媒体、学者、学校以及社会等方方面面的因素,我们不仅要有“局外人”观察与研究的思维,更应该深入田野,实事求是地进行研究和发现,适当地担当起“局内人”的角色,学会在研究和保护之间进行比较自由的切换。在这一方面,英国的钟思第教授的调查研究与传承保护(包括为民间道教音乐争取到9个国家演出的机会,让世界人都知道中国的道教音乐)确实是我们应该借鉴的榜样。为芦台“罗汉音乐会”的发展书写与呐喊,这样才能在全社会逐步营造起传统音乐文化活态传承的氛围,这也是当代音乐学者义不容辞的责任。