《诗经》倒装表达的语用动因

张鹏飞

(湖北大学 文学院, 湖北 武汉 430062)

关于《诗经》的倒装表达,前贤时修做过比较多的研讨:一是探讨了《诗经》“中+名词”结构,邢公畹解释为原始汉藏语系限制词置于被限制词之后的语法现象残留(1)邢公畹:《诗经“中”字倒置问题》、《论汉藏系语言的比较语法学》,《语言论集》,北京:商务印书馆,1983年,第135-141、130页。,储泽祥认为可以从押韵角度解释还可从汉藏语系的方位结构去考察(2)储泽祥:《汉语空间方位短语历史演变的几个特点》,《古汉语研究》1996年第1期。,刘晓梅通过统计分析指出因其多处在非句尾故而不是为了押韵(3)刘晓梅:《汉语中一种特殊的语序:“中+名词”》,《现代语文(语言研究)》2007年第1期。,史维国综考先秦十种文献后认为方位词“中”不受语法和语义的制约,它与名词构成方位短语时语序也就显得十分灵活,可以出现在名词前也可以出现在名词后(4)史维国:《先秦汉语一种特殊的方位短语:中+名词》,《求是学刊》2011年第4期。。二是聚焦《诗经》宾语前置,以杨合鸣、殷国光、李如龙等为代表,解读宾语前置的句法结构,辨析诗句是否宾语前置,并从焦点理论、语义语法关系角度解释倒装的理据。本文在前人研究基础上,对《诗经》的倒装表达做一次全面排查,探究其倒装表达的原因,揭示《诗经》倒装表达在上古汉语语序变化中的地位。经仔细排检和反复审核,得《诗经》305篇涉及倒装的数据为:128篇诗歌含有倒装用法,计有354句。

一、《诗经》倒装表达的结构类型

(一)“名词+中”作“中+名词”

《诗经》“中+名词”这一特别的语序,大家比较熟悉,计有49句:《葛覃》“中谷”2次;《兔罝》“中逵”、“中林”各1次;《终风》“中心”1次;《谷风》“中心”1次;《式微》“中露”1次;《二子乘舟》“中心”1次;《柏舟》“中河”1次;《墙有茨》“中冓”3次;《黍离》“中心”4次;《中谷有蓷》“中谷”3次;《清人》“中军”1次;《有杕之杜》“中心”2次;《防有鹊巢》“中唐”1次;《羔裘》“中心”1次;《匪风》“中心”2次;《彤弓》“中心”3次;《菁菁者莪》“中阿”、“中沚”、“中陵”各1次;《采芑》“中乡”1次;《吉日》“中原”1次;《鸿雁》“中泽”1次;《沔水》“中陵”1次;《正月》“中林”1次;《小宛》“中原”1次;《信南山》“中田”1次;《隰桑》“中心”1次;《民劳》“中国”4次;《荡》“中国”2次;《桑柔》“中国”、“中林”、“中垢”各1次。以上49句的“中+名词”都可按今天的语言习惯解读为“名词+中”。

此外,《诗经》中尚有9句“名词+中”的用法:《式微》“泥中”1次;《桑中》“桑中”3次;《定之方中》“方中”1次;《丘中有麻》“丘中”1次;《蒹葭》“宛在水中央”、“宛在水中坻”、“宛在水中沚”(第一句“中央”是一个词,意为“中间”;后二句是“水中”连言)各1句。值得注意的是,“桑中、方中、丘中”是在诗题中出现,而《诗经》的题目是诗歌作者或者传诗人当时就定好了的,不是后来孔子等编辑诗歌时拟定的(5)关于《诗经》篇题的类别、形成和组构等问题,参阅张鹏飞:《〈诗经〉篇题的“缩略”组构研究》,《湖北大学学报》(哲学社会科学版)2010年第3期。。《诗经》“中+名词”和“名词+中”共存,除了押韵、强调外,应该还反映了汉语古老的自然语序。

(二)主谓倒装

《诗经》主谓倒装,计有24句,分为谓语动词直接前置到主语前面和表语提到主语前面两种情况:

《诗经》中谓语动词与主语易位,计有12句:《摽有梅》“摽有梅”即“梅摽(梅子落下)”的倒装,复现3次;《河广》“跂予望之”即“予跂望之”,“跂”通“企”,意为“踮起脚跟”;《七月》“七月流火、七月流火、有鸣仓庚、七月流火、四月秀葽、五月鸣蜩、十月陨萚”即“七月火流、七月火流、仓庚鸣、七月火流、四月葽秀、五月蜩鸣、十月萚陨”的倒装,涉7句;《宾之初筵》“殽核维旅”即“旅殽核”(《毛传》:“旅,陈也。”)。

《诗经》中表语提到主语前面,较典型的也有12句。如:《桃夭》“灼灼其华”即“其华灼灼”(桃花鲜艳),“有蕡其实”即“其实有蕡”(“有蕡”即“蕡蕡”,状貌形容词作表语,桃树果实累累)。当然,《诗经》中很多状貌形容词,到底是作定语还是作表语前置,人们在理解上有分歧。例如“悠悠”,思念貌。《终风》:“莫往莫来,悠悠我思。”《雄雉》:“瞻彼日月,悠悠我思。”《泉水》:“思须与漕,我心悠悠。”《子衿》:“青青子衿,悠悠我心。”有人认为是因叶韵而倒装,可也有非为叶韵而变序的情况,因此有学者说这种情况谁为常式、谁为变式很难断定,吴辛丑立论“‘谓+主’格式的运用是一种自然选择的结果,而非因押韵要求而有意造成‘主谓倒装’”(6)吴辛丑:《试论上古汉语中的“谓+主”格式问题》,《华南师范大学学报》(社会科学版)2009年第3期。。因此,于主谓倒装一类或有不同的统计结果。

(三)宾语前置

1.用“之”、“是”、“斯”等提前宾语,计有62句。此类宾语前置主要存在于叙述句中,通常把这类倒装解释为“之”等作为倒装的标记;杨合鸣视此为“衬音助词”(7)杨合鸣:《诗经句法研究》,武汉:武汉大学出版社,1993年,第77-79页。,在句中无词汇意义,只起帮助倒装的语法功能。我们采用王力的说法,将“之”等看作是提前了的宾语的复指成分——“在一般情况下,宾语是放在动词的后面的;但是,有时候为了强调宾语,可以把宾语提前,在宾语后面用‘是’字、‘实’字或‘之’字复指”(8)王力主编:《古代汉语》(校订重排本)第1册,北京:中华书局,1999年,第253页。。正是因为变化了语序而加入了复指成分,所以当把这类句子“正装”过来的时候,则要把“复指”的“之”等去掉。例如:

《日月》“下土是冒”即“冒下土”。冒,覆盖;日月的光辉普照大地。《大田》“曾孙是若、伊寡妇之利”即“若曾孙、利寡妇”。曾孙,后继周王;若,顺;“播厥百谷,既庭且硕,曾孙是若”言庄稼长得很好,顺遂周王的心意;“彼有遗秉,此有滞穗,伊寡妇之利”言田地里有收割遗落的禾穗,有利于孤苦寡妇捡拾。《七月》“朋酒斯饗”即“饗朋酒”(聚饮这两壶樽酒);《宾之初筵》、《公刘》中的“弓矢斯张”即“张弓矢”。《閟宫》“上帝是依、鲁邦是常、戎狄是膺、荆舒是惩、鲁侯是若、邦国是有、万民是若”即“依上帝、常鲁邦、膺戎狄、惩荆舒、若鲁侯、有邦国、若万民”。其中,“保有凫绎,遂荒徐宅。至于海邦,淮夷蛮貊。及彼南夷,莫不率从。莫敢不诺,鲁侯是若”言鲁民皆顺从鲁侯;“徂徕之松,新甫之柏。是断是度,是寻是尺。松桷有舄,路寝孔硕,新庙奕奕。奚斯所作,孔曼且硕,万民是若”言营造閟宫等皆顺应天下万民的心意。

有些诗句中的代词“是”是否作宾语提前,需加辨析。如《楚茨》中“先祖是皇、神保是飨”。此“是”当作兼指代词,起“复指主语”的作用(9)洪波:《兼指代词的原始句法功能研究》,《古汉语研究》1991年第1期。。先祖,祖先;皇,通“暀”(wǎnɡ),往、去;郑玄笺:“皇,暀也。先祖以孝子祀礼甚明之故,精气归暀之,其神鬼又安而飨其祭祀。”(10)李学勤主编:《毛诗正义》,《十三经注疏》(标点本),北京:北京大学出版社,1999年,第813页。神保,对先祖神灵的美称。意为:先祖归来,神灵享用祭祀。同诗“神保是格”亦然。又《有瞽》“先祖是听”中的“是”除复指主语“先祖”外,还有加重语气的作用。另外,杨合鸣将“攸+动词”也看作倒语,如《斯干》“风雨攸除,鸟鼠攸去,君子攸芋”,需要斟酌(11)杨合鸣:《诗经句法研究》,第84页。。“攸”用在主谓之间,相当于连词,译作“乃、于是”。“芋”,毛传:“芋,大也。”郑笺:“芋当作‘幠’。幠,覆也。”(12)李学勤主编:《毛诗正义》,《十三经注疏》(标点本),第685页。王引之《经义述闻·毛诗中》说:“训大训覆,皆有未安。‘芋’当读为‘宇’。宇,居也。”(13)王引之:《经义述闻》,《续修四库全书》经部第174册,上海:上海古籍出版社,2002年影印本,第394页。意为:房屋建成后,风雨乃除,鸟鼠乃去,君子乃居。同诗“君子攸跻、君子攸宁”亦然。另,《蓼萧》“万福攸同”、《泮宫》“淮夷攸服”亦类。

2.用“于”、“来”、“云”等提前宾语,计有17句。“于”、“来”、“云”在这些句中无词汇实义,只起帮助倒装的语法功能。这类使用“于”、“来”、“云”帮助提前宾语的用法,除《诗经》之外其他文献少见,需紧扣上下文语境审慎辨识。例如:

《谷风》“不念昔者,伊余来塈”,即“伊塈余”。王引之《经义述闻·毛诗上》说解:“伊,惟也;来,犹是也;皆语词也。塈,读为忾;忾,怒也。此承上‘有洸有溃’言之(《毛传》:洸洸,武也;溃溃,怒也),言君子不念昔日之情而惟我是怒也。”(14)王引之:《经义述闻》,《续修四库全书》经部第174册,第375页。《东门之枌》“穀旦于差,南方之原。穀旦于逝,越以鬷迈”是用“于”帮助提前宾语,即“差穀旦、逝穀旦”。差chāi,选择;穀旦,良辰,好日子。“差穀旦”言选择好日子,“逝穀旦”言到了吉日。连起来句意为:选择吉日到南方高原游玩;到了吉日,大家会合出行。《正月》“伊谁云憎”即“憎谁”。伊,语气词;用“云”帮助提前宾语。同样的结构还有《何人斯》“伊谁云从”、《抑》“莫予云觏”(莫觏予:没有人看见我的行为)。《嵩高》“谢于诚归”即“诚归谢”。郑笺:“谢于诚归,诚归于谢。”孔颖达疏:“言‘谢于诚归’,正是诚心归于谢国。古人之语多倒,故申明之。”(15)李学勤主编:《毛诗正义》,《十三经注疏》(标点本),第1215页。郑、孔指出了倒装,却没说原因,有人简单地依照《诗经》韵例说是为了叶韵而倒装(“申伯信迈,王饯于郿。申伯还南,谢于诚归”);其实不然,因为在上古“归”属“微部”、“郿”属“脂部”,二者不叶韵;所以此句是为强调“谢国”,而用“于”帮助提前宾语“谢”。

3.否定句中代词作宾语前置,计有80句。否定句中代词作宾语前置,在上古汉语中是一条比较规整的法则,当宾语是代词的时候基本都会前置;当然如果宾语不是代词,即便是否定句宾语也不前置。比如《论语·学而》:“不患人之不己知,患不知人也。”两个分句都是否定句,但是第二句的宾语是一般性名词,所以不发生语序的变化。再如《邶风·北门》:“终窭且贫,莫知我艰。”虽然“莫知我艰”是一个否定句,但是其宾语“我的艰难”是一个领属结构,相当于一个名词短语,所以也不倒装。

《诗经》否定句中的宾语前置分为两种情况:一种是动宾结构的宾语前置,另一种是介宾结构的宾语前置。《江有汜》“不我以、不我以、不我与、不我与、不我过、不我过”句中的“以、与”变文同义,作介词,表示处置或主使,犹言“带着、和……一起”。方玉润《诗经原始》说:“此必江汉商人远归梓里,而弃其妾不以相从。始则不以备数,继则不与偕行,终且望其庐舍而不之过。妾乃作此诗以自叹而自解耳。”(16)方玉润撰:《诗经原始》,李先耕点校,北京:中华书局,1986年,第112页。“过”其实语义约同“以、与”,但“我以”、“我与”是介宾倒装而“我过”为动宾结构倒装;当然从这些句子中也看到“以、与”尚未完全虚化,依然负载着较为实在的词汇意义。《日月》“逝不古处、宁不我顾、宁不我报”即“逝不处古、宁不顾我、宁不报我”。《谷风》“不我屑以”即“不屑我以”。屑:顾惜、在意;以:助词,表语气,用于句末,相当于“矣”。《羔裘》“岂不尔思”即“岂不思尔”。《云汉》“宁莫我听、则不我遗、则不我助、则不我闻、则不我虞”皆动宾结构倒装。

不过,在《诗经》中也存在否定句中代词作宾语没有发生语序倒置的,如《王风·黍离》“不知我者,谓我何求”中“不知我者”没有倒装,《园有桃》“不知我者,谓我士也骄”亦然。

4.疑问句中疑问代词作宾语前置,计有43句(含兼类“中+名词”1句)。疑问句中的宾语前置有条件限定,是有且仅有宾语是疑问代词的时候,发生语序的倒装;因为疑问代词经常性地做状语,少数时候才作宾语提前(17)王力主编:《古代汉语》(校订重排本)第1册,第276页。。《诗经》中43句疑问代词宾语前置也分为介宾结构和动宾结构两种情况。例如:

《行露》“何以穿我屋、何以速我狱”即“以何穿我屋、以何速我狱”。《伯兮》“谁适为容”即“适谁为容”。适,悦乐、满足;修饰容貌悦乐谁?“岂无膏沐?谁适为容!”朱熹:“言我乱发如此,非无膏沐可以为容,所以不为者,君子行役,无所主而为之故也。”(18)朱熹:《诗集传》,北京:中华书局,1958年,第40页。马瑞辰解说:“《一切经音义》卷六引《三仓》:‘适,悦也。’此适字正当训悦。女为悦己者容,夫不在,故曰‘谁适为容’,即言谁悦为容也。”(19)马瑞辰:《毛诗传笺通释》,北京:中华书局,1989年,第221页。同样,《巷伯》“谁适与谋”即“适谁与谋”,“彼谮人者,谁适与谋”意为那个造谣陷害我的人,为了满足谁而这样谋划呢?此类中《式微》“胡为乎中露”兼有“中+名词”,即“为胡乎露中”。

5.介词“以”(或“用”)的宾语前置,计有35句。为了凸显强调介词的宾语,也常常将介词的宾语前置。常见的介词是“以”、“用”。例如:

《鹑之奔奔》“我以为兄、我以为君”即“以我为兄、以我为君”。《墓门》“歌以讯之”即“以歌讯之”。讯:劝诫;用诗歌去劝谏。此结构为后代诗人沿用,曹操在《观沧海》、《龟虽寿》乐府诗末尾都用了“歌以咏志”,就是“以歌咏志”,用诗歌表达自己的心志。《小弁》“疾用无枝”即“用疾无枝”。用,因;“譬彼坏木,疾用无枝”意为就像坏了的树木,因为疾病而没有枝叶。

6.直接将宾语前置,计有25句(含兼类“中+名词”2句)。不假任何手段、不借任何助词而将宾语直接提前。例如:

《终风》“中心是悼”即“中心悼是”;《鹿鸣》“君子是则是效”即“君子则是效是”。此类中《终风》“中心是悼”和《羔裘》“中心是悼”,同时兼有“中+名词”。

宾语前置是《诗经》中频率最高的倒装表达现象,加上兼类“中+名词”的3句,共计6类262句,相当于全部倒装句的74%。

(四)状语后置

计有17句。有学者否认古代汉语存在“状语后置”的情况(20)陈鹏录:《“状语后置”说质疑》,《陕西理工学院学报》(社会科学版)2012年第1期。,是因为上古汉语经常性地将介词引进的时间、地点、方式、对象、原因等短语置于句子的末尾——与英语相比,这种语序简直就是一种常态;不过,在上古汉语里,起修饰谓语中心语的介词结构也有处于谓语之前的。如《孟子·梁惠王上》孟子与齐宣王讨论王道时,对话中有“何可废也,以羊易之”、“五亩之宅,树之以桑”,“以羊易之”可变换成“易之以羊”,“树之以桑”即“以桑树之”,从现代汉语的视角反观,“易之以羊”、“树之以桑”为介词结构状语后置。《诗经》中的状语后置如:

《羔羊》“退食自公”即“自公退食”,第二章末“委蛇委蛇,自公退食”就是明证。“自公退食”应该理解为从公门出来回家吃饭,郑玄笺:“退食,谓减膳也。自,从也。从于公,谓正直顺于事也。”(21)李学勤主编:《毛诗正义》,《十三经注疏》(标点本),第84页。朱熹:“退食,退朝而食于家也。自公,从公门而出也。”(22)朱熹:《诗集传》,第11页。不必理解成讽刺食公食而优游,因为从公家出来回家吃饭是一种传统,就像今天下班回家吃饭一样。所以此诗序说“召南之国,化文王之政,在位皆节俭正直,德如羔羊也”是有道理的。再如《定之方中》“揆之以日”即“以日揆之”。

(五)其他倒装方式

计有5句。主要是受数量词与名词关系条件制约而造成的特殊易位。如:《野有蔓草》和《泽陂》中“有美一人”。“有美一人”当是“有一美人”的语序变易,上古汉语量词使用尚不丰富,而数词常常不是放在名词之前,而是分布在名词之后,这种语序格式在甲骨文、金文中多见,春秋战国是为遗留。

二、《诗经》倒装表达频出的语用分析

(一)叶韵

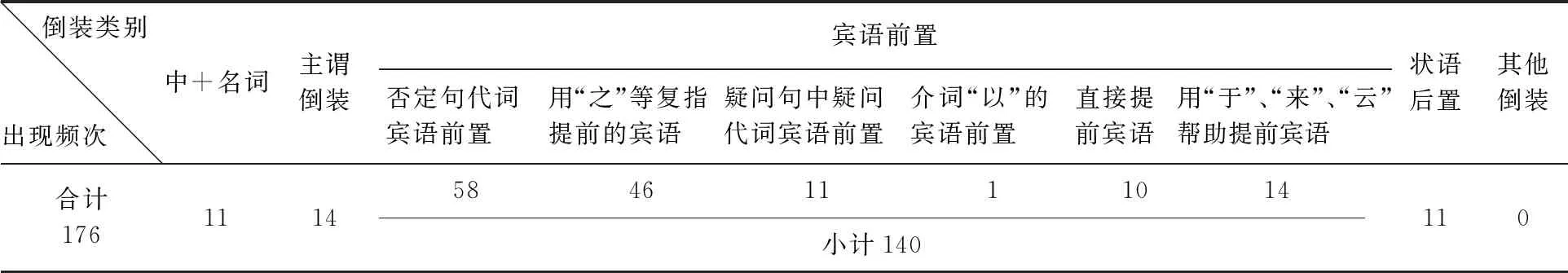

《诗经》作为汉语韵文的先驱,在语音修辞方面的要求,成为制约行文的一条内在原因,很多倒装就是为了“叶韵”。经统计,《诗经》中为“叶韵”而倒装的句子共有176例。因为那些被提前的成分,都处于句尾或者倒数第二字,依照《诗经》韵例并查核相应韵脚字的上古音音韵地位,判定为叶韵。

(表1) 《诗经》“叶韵”倒装分布表

说明:176例“叶韵”倒装诗句中有23句同时也体现了“强调”。

也有不少倒装同时既有叶韵的考虑又有句式的约束。如《硕鼠》中的宾语前置,是为“叶韵”同时也受否定句的影响。第一章“莫我肯顾”的“顾”与“黍、土、所”属鱼部押韵,第二章“莫我肯德”的“德”与“麦、国、直”隶属入声韵职部,第三章“莫我肯劳”的“劳”与“苗、郊、号”属宵部押韵。又如《破斧》“四国是皇、四国是吪、四国是遒”的倒装既表现着“是”复指提前的宾语,同时也体现了叶韵。第一章“既破我斧,又缺我斨。周公东征,四国是皇。哀我人斯,亦孔之将”,斨、皇、将,上古都属阳韵,“四国是皇”中“皇”通“匡”,意为匡正、治理,“皇四国”言周公东征匡正四国。第二章“四国是吪”即“吪四国”,倒装后锜、吪、嘉三字在上古都属歌部叶韵。第三章“四国是遒”即“遒四国”,倒装后銶、遒、休上古属幽韵部,倒装叶韵达到了声韵和谐的语音修辞效果。即便是《诗经》中很多“状貌语”的位置变换也常是为了叶韵。如“桃之夭夭,灼灼其华”是“其华灼灼”的变换,“灼灼其华”与“其华灼灼”在语义上相同,而在语用上“华(花)”与“家”叶韵,第三章“其叶蓁蓁”就是为叶韵而不变换语序,所以第二章“有蕡其实”也是“其实有蕡”(其实蕡蕡)的易位。

需要说明的是,《诗经》“于”类宾语前置几乎是《诗经》所独有的,而17句中有14例是处在“叶韵”倒装句中、3例是处在“强调”倒装句中,“于”、“来”、“云”等本身无关于叶韵、强调,因此可以推断“于”、“来”、“云”等就是起凑足音节作用的衬音助词,严格意义上讲它们跟宾语前置的倒装表达没有必然的语用关系。

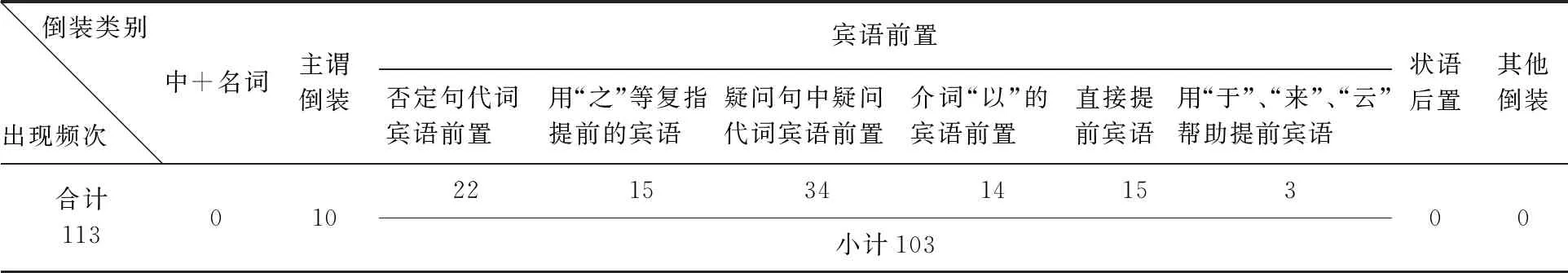

(二)强调

在追寻倒装原因的时候,人们首先想到的是“强调”。强调是语用的手段,是在交际过程中,为了凸显或者引起注意,而特出处理相应语言成分的做法。强调的手段很多,主要有语序手段、词汇手段、语音手段等。经统计,《诗经》中因“强调”而倒装的句子共有113例。这些被提前的成分有两个特点:(1)语义上,前置的成分多是要凸显的语义重心或信息焦点。(2)位置上,处在非句尾或句尾,处于句尾的无论是从句句押韵、隔句押韵或奇偶交韵以及变相句尾韵(倒数第二字等)去考察,其倒装的语言单位与其他诗句都不叶韵。

(表2) 《诗经》“强调”倒装分布表

表2显示“强调”主要存在宾语前置、主谓倒装上,此即使用语序手段,凸显提前的焦点信息。如《卫风·氓》“秋以为期”即“以秋为期”,女主怕男主失望,急切地说“把秋天作为我们的婚期”,将“秋”提到介词“以”的前面达到了凸显强调的效果。《豳风·七月》“七月流火、有鸣仓庚、四月秀葽、五月鸣蜩、十月陨萚”是主谓倒装,正常的语序是“七月火流、仓庚鸣、四月葽秀、五月蜩鸣、十月萚陨”,言七月火星(心宿的中星)向西流转、春天到仓庚鸣、四月葽开花、五月蝉始叫、十月木叶凋落——将动语前置,目的就是为了强调时序的动态变化。《閟宫》“上帝是依、鲁侯是若、万民是若”即“依上帝、若鲁侯、若万民”:将“上帝”提前,既凸显天帝的至高伟大,又体现姜嫄依从顺应天帝而无灾无害——有人把“是”解作代词指姜嫄并理解为“上帝依是”即上帝依附于姜嫄,是有歧误的;将“鲁侯”提前,说普天之下都顺从鲁侯,凸显鲁侯的身份地位;将“万民”前置,说营造閟宫顺应天下万民的心意,是为了体现民本思想。

强调凸显的焦点一般分为自然焦点和对比焦点。(1)主谓倒装、否定句代词宾语前置、“之是斯”等复指提前的宾语、介词“以”的宾语前置、直接提前宾语属于“对比焦点”。否定句中要被否定的语义重点常常会被提前,而《诗经》中否定句宾语有没提前的正是因为否定的语义重心就在否定词后,如“不知我者谓我心忧”否定强调凸显的是副词“不”后面的“知”——不了解我,此句与上句“知我者谓我心忧”中“知”是对举着说的,对比尤为鲜明。(2)疑问句中代词宾语前置属于自然焦点,因为问什么就是要强调什么,因此疑问代词自然被提前成为焦点。

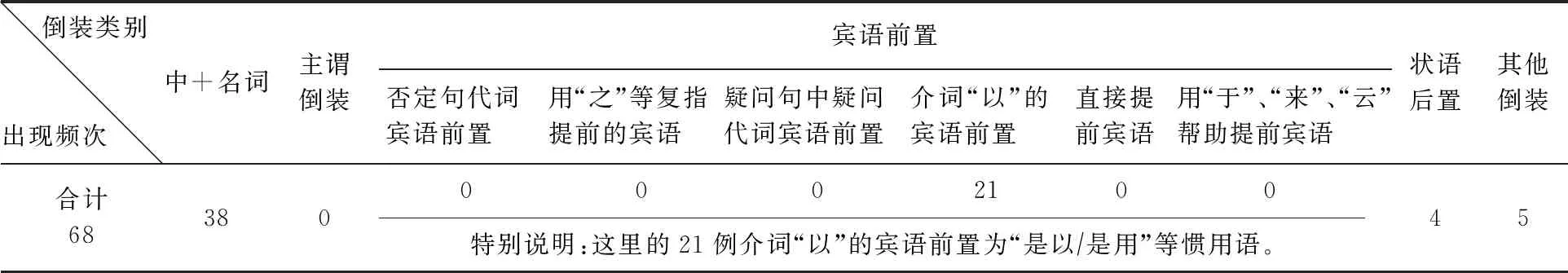

(三)惯用

惯用是指对既成的语言表达习惯的使用,像“名词+中”作“中+名词”、状语后置等,不是《诗经》独有,也不是出于叶韵、强调才使用,就是对同时期通行的语言习惯的使用,姑且把这些倒装归因于惯用。经统计,《诗经》中因习用既定的语言习惯而倒装的句子共有68例。

(表3) 《诗经》“惯用”倒装分布表

“中+名词”格式除《诗经》外,先秦其他文献也用。史维国考察了先秦包括《诗经》在内的十种文献“中+名词”结构,《国语》、《墨子》、《论语》各1例,《孟子》、《庄子》、《吕氏春秋》等是2-7例不等(23)史维国:《先秦汉语一种特殊的方位短语:中+名词》。。而《诗经》49例“中+名词”有38例不是出于押韵、强调,只能解释为当时的一种语言习惯。至于“是以是用”21例,多在句首、少数居句中,非出于押韵,意义上都可解释为凝固化的连词“因此”;且“是以是用”在《诗经》同期作品中常用,如《老子》“功成而弗居。夫唯弗居,是以不去”、《左传·襄公八年》“如匪行迈谋,是用不得于道”,故也视作既成的语用习惯。

三、《诗经》的倒装表达与上古汉语语序

管燮初、张玉金、潘玉坤等学者通过对甲骨文、金文、西周汉语的语料研究之后,得出了一致的结论:“动语+宾语”结构是汉语的基本语序倾向(24)动宾语序是上古汉语的主要语序倾向等论述,参阅管燮初:《西周金文语法研究》,北京:商务印书馆,1981年;张玉金:《西周汉语语法研究》,北京:商务印书馆,2004年;潘玉坤:《西周金文语序研究》,上海:华东师范大学出版社,2005年。。马清华等《论从甲骨文到今文尚书的动宾结构模式化及其发展》进一步指出,“甲骨文动宾结构有动宾和宾动两式,宾语后置是其基本语序倾向。卜辞宾语不同的前置方式起于不同的动因,有标记前置归因于强调需要,无标记前置在某种程度上归因于原始语言较低的句法模式化水平”,“甲骨文宾语的有标记前置主要是语用强调的结果”(25)马清华、李为政:《论从甲骨文到今文尚书的动宾结构模式化及其发展》,《华东师范大学学报》(哲学社会科学版)2017年第5期。。而《诗经》收录的主要就是西周至春秋中期的作品,结合前面的分类考察,我们说《诗经》倒装表达一方面存留了上古汉语的自然语序,另一方面《诗经》宾语前置是上古汉语倒装表达的典型代表。

(一)“名词+中”与“中+名词”共存折射着上古汉语的自然语序

《诗经》有49句“中+名词”和9句“名词+中”共存的现象,迄今有四种解说:(1)古汉语固有的语序说。邢公畹认为“中+名词”是古汉语固有的语序,他说:“有人认为‘倒植’是一种未尽涤除的草眛未开之世的句法(《章氏丛书》:《检论五·订文篇》所附之《正名杂义》),这种说法是对的,只是限于知识,说得很含混罢了。”并进一步从类型学的角度指出:“《诗经》方位词‘中’是原始汉语方位词组(MFZ)结构模式的残留。”(26)邢公畹:《诗经“中”字倒置问题》、《论汉藏系语言的比较语法学》,第140、130页。(2)倒文叶韵说。储泽祥撰文解释:“中+名词”在《诗经》中很常见,“名词+中”与“中+名词”在《诗经》中并存,“中+名词”大多出现在句末,因此可以从押韵的角度解释,不过不能解释所有现象(27)储泽祥:《汉语空间方位短语历史演变的几个特点》。。而刘晓梅则指出了“叶韵说”的局限,因为《诗经》中“中+名词”用于非句尾的数量反而多于用于句尾的(28)刘晓梅:《汉语中一种特殊的语序:“中+名词”》。。(3)语义制约说。这是徐刚提出的一种见解,他认为“中+名词”结构表示的是“与边缘相对的中间部分”,“中”表示“中间的”、“中部的”、“中心的”,与“名词+中”结构是迥然不同的(29)徐刚:《论〈诗经〉的“中+名词”结构》,《语文研究》2004年第1期。。(4)特殊的方位短语说。史维国通过对先秦十种文献中“中+名词”结构的比对分析指出:先秦时期方位词“中”没有实在的方位义,这一时期方位词的出现不是语法上的要求,这造成了方位词“中”不会受到语法和语义上的制约,它与名词构成方位短语时,语序也就显得十分灵活,可以出现在名词前也可以出现在名词后(30)史维国:《先秦汉语一种特殊的方位短语:中+名词》。。

(二)《诗经》宾语前置是上古汉语倒装表达的典型

《诗经》倒装表达反映了周代语言的共时风貌,其宾语前置是当时一种普遍的语言现象。

我们爬梳统计《诗经》倒装表达为354句,其中宾语前置有262例,约占倒装总量的74%。具体分布如下:①否定句中代词作宾语前置,计有80句;②“之”类提宾62句;③疑问句中疑问代词作宾语前置43句(含兼类1句);④介词“以”(或“用”)的宾语前置35句;⑤直接将宾语前置25句(含兼类2句);⑥“于”类17句。结合今人对《诗经》同期文献倒装研究的成果,可以明显地看到宾语前置并非《诗经》独有,而是当时汉语的时代共性。

在《诗经》宾语前置这六类当中,前五类与《诗经》同期文献宾语前置大体一致,是当时汉语通行的语用现象。当前有关《左传》、《国语》、《论语》等宾语前置研究成果很多,例如高鸿博统计《左传》疑问句疑问代词宾语前置327例、否定句中代词宾语前置46例、“之”及“是”提宾209例、代词“是”作宾语提前174例(32)高鸿博:《〈左传〉宾语前置研究》,沈阳师范大学硕士学位论文,2016年,第27、29、30、31页。;周广干统计《国语》单“是”提宾就有23例(33)周广干:《先秦汉语提宾助词的使用特点——基于〈左传〉〈国语〉的比较》,《西南交通大学学报》(社会科学版)2017年第4期。;谷向伟统计《论语》仅“O之V”就有13例(34)谷向伟:《〈论语〉宾语前置结构“O之V”及相关问题探析》,《殷都学刊》2017年第3期。。这些研究足以说明:宾语前置是西周到春秋时期汉语表达的一种通行现象。而《诗经》因为涉及到押韵,所以其类型更加丰富,其“于”类就是为了凑足音节而表现出来的另类。《诗经》“提宾”既有出于诗体的“叶韵”又有出于焦点的强调,所以其宾语前置的类型是最多最全的,因此《诗经》宾语前置是上古汉语倒装表达的典型。殷国光指出:《诗经》宾语前置类型与同期散文基本一致,只是有些宾语前置的类别出现频率要大大高于散文,这既有时代的因素,也有诗歌韵律的因素(35)殷国光、朱淑华:《〈诗经》宾语前置句的考察》,《陕西师范大学学报》(哲学社会科学版)2008年第4期。。

《诗经》收录整理的主要是西周到春秋时期的作品,那是我国上古时期第一次民族大融合的时代,夏、商、周三大部族融为一体,语言文化交汇融通,一方面形成了雅言,另一方面不同地域方言、不同部族语言依然存在,所以《诗经》的语言一方面继承了殷商、西周时期的语言表达习惯,同时也融入了其编纂时代的雅言,加上诗歌语言的文体表达需要,其倒装表达就呈现出缤纷多彩的姿态。

四、结语

穷尽性地爬梳《诗经》倒装表达,得出《诗经》倒装句计有354句,风诗有64篇涉及倒装162句,小雅有42篇涉及倒装111句,大雅有14篇涉及倒装55句,颂诗有8篇涉及倒装26句。其类型分布如下:(1)“名词+中”作“中+名词”49句;(2)主谓倒装24句;(3)宾语前置262句(含兼类“中+名词”3句);(4)状语后置17句;(5)其他倒装5句。经过讨论,可以得出如下结论:

(一)叶韵、强调、惯用是造成《诗经》倒装表达频出的主要原因

“叶韵”是出于诗体语音修辞的需要,“强调”是为凸显焦点信息,“惯用”则是上古汉语既成语序的沿用和自然语序的遗留。《诗经》中,由这三种原因所致的倒装分别有176、113、68例。其中,“叶韵”所致倒装176例中,有23句同时也体现了“强调”。

(二)《诗经》宾语前置是上古汉语倒装表达的典型

《诗经》宾语前置包含6种类型262句,占倒装总量的74%;除“于”类以外,其他5类都是《诗经》同期文献习见的,《诗经》宾语前置是上古汉语倒装表达的典型代表。

(三)《诗经》“中+名词”和“名词+中”共存反映了上古汉语自然语序遗存和词汇双音化痕迹

《诗经》49句“中+名词”和9句“名词+中”共存,既折射了上古汉语的自然语序,又体现了汉语从先秦单音词为主(“中+名词”方位短语)向汉代以后复音词为主(“名词性语素+中”偏正式方位词)演化的历程。

我们全面考察《诗经》倒装表达现象、探究其语用动因、寻绎其与上古汉语语序之关系,目的是为汉语史的研究做一些基础性的工作,并以此就教于方家。