象似性与范畴化:汉英习语变异构式的理据研究

黄 曼

(深圳大学 外国语学院, 广东 深圳 518060)

关于语言的定义问题,国内外已有许多学者进行广泛讨论。潘文国统计了68种较有代表性的定义,归纳出四种语言观,即自足语言观、交际工具观、天赋能力观和文化语言观,并在考察前人见解的基础上提出新的定义,即“语言是人类认知世界及进行表述的方式和过程”(1)潘文国:《语言的定义》,《华东师范大学学报》(哲学社会科学版)2001年第1期。。语言具有许多特点,如有声、线性、任意性、创造性等等。索绪尔将“任意性”列为语言符号性质的“第一基本原则”(2)费尔迪南·德·索绪尔:《普通语言学教程》,高名凯译,北京:商务印书馆,1980年,第102页。。乔姆斯基提出的语言自治论则认为语言是独立于人类其它认知系统之外的天赋的、自治的认知能力,更是对语言任意性的推崇。长期以来,语言任意观被奉为公理。直至20世纪80年代认知语言学兴起,将语言的非任意性,即理据性,加入语言重要特征之列。语言的理据受到越来越多的关注和研究。

目前语言学界对“理据”的概念并没有统一界定,但我们可简要回顾前人研究中的几种定义。比如Hiraga将其定义为“非任意性”,“‘理据’这一术语……指的是语言形式和意义之间的非任意性关系”(3)M.Hiraga,“Diagrams and Metaphors:Iconic Aspects in Language”,Journal of Pragmatics,Vol.22,No.1,1994.。Lakoff 谈及习语意义并非任意时提到,人们之所以认为习语意义是任意性的,原因在于习语意义的不可预测性,而传统语言学理论认为凡是不可预测的就是任意的。因此在传统语言学理论看来,习语的意义也必须是任意的。但他认为习语意义并非任意,因为在认知语言学理论看来还有第三种可能,即理据性(4)G.Lakoff,Women,Fire,and Dangerous Things:What Categories Reveal about the Mind,ChicagoLondon:University of Chicago Press,1987,pp.446-453.。Lakoff将理据定义为,“只有当A和B之间存在某种独立存在的联系L时,A—L—B‘相互适配’,L能够解释A与B之间的关系,那么A与B之间具有理据性”(5)G.Lakoff ,Women,Fire,and Dangerous Things:What Categories Reveal about the Mind,p.448.,并且明确指出语言中的理据性比任意性多(6)G.Lakoff,M.Johnson,Philosophy in the Flesh—The Embodied Mind and Its Challenge to Western Thought,New York:Basic Books,1999,p.465.。

一、“构式”与“习语”

在构式语法研究中,理据也是一个重要的认知原则。在展开理据研究之前,我们有必要对相关定义进行厘清和界定。何谓构式?Langacker认为,一个音(phonological structure)义(semantic structure)配对体形成一个“象征单位”(symbolic structure),两个或两个以上的象征单位形成一个构式,并可记作[∑1]+[∑2]=[∑3](7)R.W.Langacker,Cognitive Grammar:A Basic Introduction,Oxford:Oxford University Press,2008,p.161.。Goldberg认为,“任何语言构型只要在形式或功能的某个方面不能从其组成部分,或不能从其他已存构式中严格预测出来,就可被视为构式。此外,某些能被完全预测出来的语言构型,只要有足够的出现频率,也可作为构式储存于记忆中”(8)Adele E.Goldberg,Constructions at Work:The Nature of Generalization in Language,Oxford:Oxford University Press,2006,p.5.。但是这一范围界定得太过宽泛。据此看来,构式包括从语素到复句的不同单位,语言便成了由各种长短不一、繁简各异的构式组成。因此,我们还是倾向于Langacker的由两个及以上象征单位组成才算是构式的观点,并尝试将构式定义为由两个或以上约定俗成的形义配对体,通过不同句法关系所组成的复杂单位,具有部分非组合意义。构式语法认为,既然构式是处于构式网络中的一个成分,它们必然要相互关联,一个构式总要像指针一样指向另外一些构式,相互传承有关内容信息和用法特征,因此所有构式在某种程度上都具有理据性。

汉英习语及其变体也是构式家族中的成员,并且是一种特殊的构式。何谓习语?习语是英语idiom在汉语中的对等词。国外有学者认为idiom是特殊词语的特殊用法(9)W.McMordie,English Idioms and How to Use Them(3rd edition),Oxford:Oxford University Press,1954.,或是对一组词语赋予不同于其原有意义的新的意义(10)A.Makkai,Idiom Structure in English,The Hague:Mouton,1972.,亦或是两个及以上词语的组合并构成一个意义的整体(11)A.P.Cowie,R.Mackin,Oxford Dictionary of Current Idiomatic English:Verbs with Prepositions & Particles,Oxford:Oxford University Press,1985.。英语idiom包括的范围很广,从两个词的固定短语到成句的谚语。汉语界学者通常将idiom在汉语里的对应词称为“熟语”。《现代汉语词典》中并没有“习语”这一词条,但是对“熟语”则定义如下:“固定的词组,只能整个应用,不能随意变动其中成分,并且往往不能按照一般的构词法来分析,如‘慢条斯理、无精打采、不尴不尬、乱七八糟、八九不离十’等。”(12)中国社会科学院语言研究所词典编辑室编:《现代汉语词典》(第五版),北京:商务印书馆,2005年,第1267页。《中国百科大辞典》中“熟语”词条的定义为“词汇中定型的短语或句子。常作为一个完整的意义单位来使用,不能任意改变其结构成分,包括成语、惯用语、歇后语、谚语、格言等”(13)中国百科大辞典组委会编:《中国百科大辞典》,北京:华夏出版社,1990年,第509页。。

汉英习(熟)语的分类亦是极其复杂的问题,且目前学界尚未有定论。英语习语的分类主要从语义和形式入手,习语意义的习用性和凝固性成为判断是否习语的重要标准。汉语界学者对汉语习(熟)语的分类标准及各类习语的鉴定和区分呈百家争鸣的态势。如孙维张认为熟语范围广,应包括成语、惯用语、谚语、格言、歇后语等(14)孙维张:《汉语熟语学》,长春:吉林教育出版社,1989年,第3页。。刘叔新认为熟语是“种种比词大的用语”(15)刘叔新:《汉语描写词汇学》(重排本),北京:商务印书馆,2005年,第129页。,包括成语、惯用语、专名语、谚语、名言等等。陈文伯将“成语”与“idiom”视为对应词,认为“成语与idiom有同有异,大同小异”(16)陈文伯:《英汉成语对比与翻译》,北京:世界知识出版社,2004年,第2页。。从上述学者们对熟语这一术语的解释和定义中不难看出,汉语的“熟语”几乎等同于英语里的“idiom”。熟语一词源自俄语,为了更方便操作,本文将idiom在汉语里的对应词定为习语。我们认为它包括了成语、俗语、惯用语、谚语、歇后语以及警句等六类。

习语的形成经历了长期的历史积累与沉淀,是人们对客观外界和民族文化的概念化体现。它们是民族语言的精华,是语言系统里的重要组成部分,在网络文化和媒体文化中不仅以常规形式被高频率使用,而且其变异形式更是让人眼花缭乱、耳目一新。目前,就习语变异中的“变异”一词,学界内的说法尚未统一,还存在其他术语,如“仿拟”、“仿用”、“化用”、“翻新”等。比如胡裕树使用了“成语翻新”(17)胡裕树:《现代汉语》,上海:上海教育出版社,1995年,第414页。,是为修辞之需,在一定的语言环境中基于已有成语进行的临时翻新,或利用改变语序的方式来翻新。同样,英语习语中固定词组事实上并不固定(18)J.M.Sinclair, A.Renouf,“A Lexical Syllabus for Language Learning”,in R. Carter,M. McCarthy,eds.,Vocabulary and Language Teaching,Harlow:Longman, 1988,p.140-158.。提及英语中的习语变异,这也是语言使用中的一种现象(19)Andreas Langlotz,Idiomatic Creativity:A Cognitive-linguistic Model of Idiom-representation and Idiom-variation in English,Amsterdam—Philadelphia:John Benjamins,2006,p.175.,我们可从语言的实际使用数据中直接观察到习语的变化性本质。基于对前人定义的梳理,我们认为,习语变异是基于特定语用诉求,通过改变成分,保持原义或产生与原习语不同意义与用法的新的语言形式。基于意义是否发生改变这一标准,习语变异还可分为形式变异和意义变异。语言的变化是永恒的。语言本就是从劳动中产生和发展出来的,随着社会生活与生产活动的进步与发展,而呈现出多元的特点,形成了语言的变异。习语作为语言中的重要成员,其变异使用自然也是一种语言变异的表现形式。它是习语守旧性和语言开放性博弈的产物,是为满足人们社会生活中不同的语用诉求而产生的,同时还能折射出语言变化的趋势及人们对客观外界与社会的认知和反思。我们认为在汉英习语变异这一语言使用现象中,变体构式新创意义的产生具有两种重要的理据,即构式的象似性与范畴化。这也是本文讨论的重点。

二、汉英习语变异构式的象似性理据

近代语言学史上最早提出语言结构象似性的语言学家是德国的洪堡特。他在1836年出版的《论人类语言结构的差异及其对人类精神发展的影响》一书中对语言与自然界的相似关系进行了阐述,他认为,“当我们随语言而进入一个声音的世界时,我们并未弃周围的现实世界于不顾;语言结构的规律与自然界的规律相似,语言通过其结构激发人的最高级、最合乎人性的(menschlichste)力量投入活动,从而帮助了人深入认识自然界的形式特征”(20)威廉·冯·洪堡特:《论人类语言结构的差异及其对人类精神发展的影响》,姚水平译,北京:商务印书馆,2009年,第74页。。这其实就是我们现今所讨论的句法象似性问题。

象似性(iconicity)这一术语源于符号学中象似符(icon)的概念,最早由符号学奠基人皮尔斯提出,他根据能指与所指的关系,把符号(sign)分为icon、index和symbol三类。这种三分法认为在能指和所指之间有三种联系方式。象似符概念被广泛应用于语言系统,并被认为是语言理据性的典型表现形式之一。许多学者都对象似性进行过定义,有些学者认为它就等同于“非任意性”或“理据性”。沈家煊先生提出,语言结构的象似性就是语言结构直接映照人的概念结构,而不仅仅是一般的体现概念结构(21)沈家煊:《句法的象似性问题》,《外语教学与研究》1993年第1期。。严辰松先生将象似性作临摹性一说,认为临摹性是语言形式的外部解释之一,其意义是“语言结构从某种程度上反映了人们所经验的世界结构”(22)严辰松:《语言临摹性概说》,《国外语言学》1997年第3期。。王寅将其定义为:“符号在音、形或结构上与其所指之间映照性相似的现象”(23)王寅:《Iconicity的译名与定义》,《中国翻译》1999年第2期。。Haiman对语言符号象似性的研究可谓非常系统、详尽。他认为象似性可分为成分象似和关系象似,前者就是语言结构形式和意义的对应,后者指语言结构内部成分的关系对应现实或概念结构内的关系(24)J. Haiman,“The Iconicity of Grammar:Isomorphism and Motivation”,Language,Vol.56,No.3,1980.。Taylor则提出,“象似符与其所代表的事物相似。最简单地说来,就是一个符号的形式模仿它的意义—这一符号‘看起来像’或‘听起来像’它所要代表的事物”(25)John R. Taylor,“Category Extension by Metonymy and Metaphor”,in Rene Dirven,Ralf Porings,eds.,Metaphor and Metonymy in Comparison and Contrast,BerlinNew York:Mouton de Gruyter,2002,p.46.。当代象似性理论衍生于认知语言学理论框架下的多层面语言研究。我们知道,认知语言学认为语言在很大程度上是有理据的,语法构式表现的是人类组织基本经验的方法,说的就是句法的象似性。

本文中,我们认为象似性是构式之间理据性的表现形式之一,是习语变体构式新意义产生的一个重要理据。通过对习语构式变体进行观察,我们发现在习语变异研究中象似性主要表现在语音象似的层面。比如“柿柿如意(某卫视柿饼广告用语)”中的“柿(指柿饼)”是基于与原习语构式中“事事如意”中的“事”语音象似(相同语音类型)的途径变异而来。象似性同时也是对变异成分的突显。本文中我们区分了汉英习语变异现象中的两种象似,即语音象似和顺序象似。

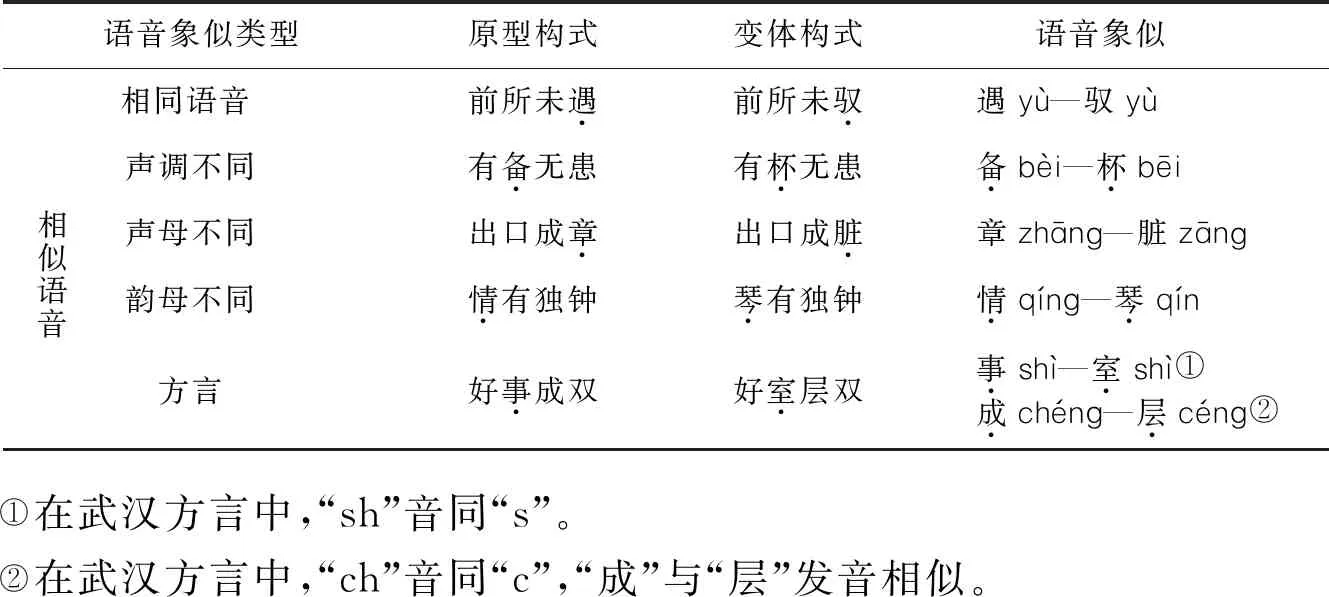

汉语习语变异现象中最为常见的理据便是语音象似。语音象似是变体构式中新成分替换原成分的基础,也是语音隐喻运作的基础和前提。现代汉语中存在大量同音异义词,这一事实为汉语习语变异的语音象似理据提供了可行的背景,也是这一理据运作的重要佐证。我们在表1中图示汉语习语变异中的语音象似。

(表1) 汉语习语变异的语音象似

我们且不提现代汉语中存在大量的同音字,便是因汉语所特有的阴平、阳平、上声、去声这四种声调而带来的大量近似发音的字词,语音象似为汉语习语变异的理据性增添了浓墨重彩的一笔。同汉语语料一样,在英语习语变异现象中,语音象似也是语音隐喻得以运作的重要基础和前提。但是英语习语变异中变体构式与原型构式的语音象似程度不若汉语中的象似程度高,并且其使用频率也不若汉语语料所展示的那般频繁。习语变体构式在传承了原型构式多种语义特征的同时,又能满足人们求新逐异的语用诉求,因此这一语言现象在广告用语中常见不鲜。例如:

例 [1]Ugly is only skin deep.

此例变体是大众品牌汽车(Volkswagon)的一则广告用语。乍看之下似有不妥,但读者还是能联想到,或曰识别其原型为英语谚语“Beauty is only skin deep(美丽是肤浅的)”。在修辞学中,此为反论(paradox),看上去荒诞、矛盾,但细思之下又富哲理。它是积极修辞中词语的辞格,属于警辟辞的一种,也是其中最精彩的一种修辞形式(26)陈望道:《修辞学发凡》,上海:复旦大学出版社,2008年,第182页。。该广告语通过运用此种修辞引起了读者的好奇,进而关注广告产品。Ugly和Beauty在发音上只有尾音[i]相同,或者说韵脚相同,且两者意义相反。在习语意义上,该习语原型构式原指美丽是肤浅的,喻指漂亮的外表具有欺骗性,其下可能有与之不相符的坏品质,引申为一个人的品格特质比外表更重要。如此说来,该变体构式的新意义则可理解为丑陋的外表下也有与之不相符的宝贵特质。这样我们就能了解这条广告语的真正用意所在。它并不是真的想表达大众汽车外表丑陋,而是意在突出其“内在美”,即该车之所以外表奇特,是因其具有他车所不及的功能和特点。

在英语习语变异现象中,我们观察到更多基于相似语音的变体语料。我们试在表2中图示英语习语变异现象的语音象似理据。

除语音象似外,本文讨论的第二种象似理据是顺序象似。时间与空间是人类世界必不可缺的物理要素。时间概念源自空间概念,即时间的表达来自于对空间的隐喻映射。时间概念在人们生产生活的各类活动中都形成了一定的规律。基于认知语言学“现实—认知—语言”的核心原理,这些规律也反映在语言表达的层面。王文斌通过考察英汉语言,发现总体而言英语具有时间性特质,汉语则具有空间性特质(27)王文斌:《论英汉的时空性差异》,北京:外语教学与研究出版社,2019年,第4页。。他认为“人类的时空意识必然含有人类的主观成分,必然受到人所居于其中的人文思想的熏染,由此难免会导致与客观的时间性和空间性的偏异”(28)王文斌:《论英语的时间性特质与汉语的空间性特质》,《外语教学与研究》2013年第2期。。认知主体对客观外界的发展过程的认知顺序映照在语言表达上,就构成了语言的顺序象似性。

所谓顺序象似,是指句法成分的排列顺序可以映照它们所表达的实际状态或事件的先后顺序。Givón将其视为序列象似原则,并且在句法中至少可有两个次原则,即线性顺序语义原则和线性顺序语用原则。

(表2) 英语习语变异的语音象似

前者指的是分句的顺序与其所描述事件的时间顺序一致,后者则指在线性序列中,更重要或更紧急的信息,以及不易接近或不易预测的信息首先出现(29)T.Givón,“Isomorphism in the Grammatical Code:Cognitive and Biological Consideration”,in R. Simone,ed.Iconicity in Language,Amsterdam:John Benjamins,1994,p.65.。戴浩一等将时间概念所形成的规律归纳为“时间顺序原则(the principle of temporal sequence)”(30)戴浩一、黄河:《时间顺序和汉语的语序》,《国外语言学》1988年第1期。,即两个句法单位的相对次序决定它们所表示的概念领域里的状态的时间顺序。这也是现代汉语中的一条重要句法规则。究其根本,或许与现代汉语并非形态语有关。因为现代汉语中缺乏形态的变化,因此其语法体系必然要依赖形态以外的方式来区分语法意义。在汉语习语变异现象中,我们也观察到因构成成分顺序变化而引起的习语变异类型,其中就存在变体意义发生变化的情况。例如:

例 [2]口服心服(某食品广告语)

此例是汉语成语“心服口服”的成分变序变体。“心服口服”原义为真心信服,嘴里也承认。在顺序上,“心服”在前“口服”在后。这一顺序带来的认知结果是心里信服了,嘴里才会承认。然而在变体构式中,通过改变成分的顺序进而达到了改变动作的时间或因果顺序的效果。“口服”在前“心服”在后,对应的认知结果则是嘴里信服了心里才会信服。再结合该食品广告的语境和背景,对“口服”进行再次认知,形成“嘴里服用”的概念。因此变体构式的意义则变成吃过了该食品就会真心信服其口味与品质。这便达到了广告的推广效果。

汉语是非形态语言,语序是语言使用者处理句子信息过程中的重要依据。潘文国在对汉英语序进行对比研究时,认为使用“语序”这一术语比“词序”更好,因为后者容易被理解为短语内部词的排列顺序。“语序”这一术语中“语”即“语言单位”。所谓语序,就是“各级语言单位在上一级语言单位内的先后次序”(31)潘文国:《汉英语对比纲要》,北京:北京语言文化大学出版社,1997年,第219页。。语序的内容更加丰富,如词内语素间的排列次序、短语内词间的排列次序、小句内短语间的排列次序、句内分句间的排列次序以及句群内各句间的排列次序,等等。对于这五类次序问题,英语里讨论较多的是中间三种。英语中不讨论词内语素间的次序问题,盖因语素不是自足体,而多数词内前后缀位置固定,没有讨论次序问题的必要。英语不同于汉语,是具有形态变化的语言,其语法意义的区分可通过形态的变化实现。在汉语中则不同,在复合词,甚至短语、习语中,语素序、词序的问题很重要,次序的改变往往带来意义的变化。因此,在英语习语变异现象中,基于顺序象似原理的成分变序变体明显少于汉语,但仍存在一些实例。比如:

例 [3]Let us have faith that right makes might and dare to do our duty as we understand it.

此例中“right makes might”(公理即强权)就是对英语习语“might makes right”(强权即公理)的成分变序变异。强权即公理本是帝国主义的强盗逻辑。变体构式中通过改变构成成分的顺序,改变了主语和宾语的顺序,意义从而发生改变,强调了要对公理有信心,要为正义事业而奋斗。不论汉语还是英语,既然语言是线性的,那么必然存在语序的问题,只是不同的语言对语序依赖的程度各异。

从上述讨论并基于对语料的观察,不难发现习语变异在汉英语言中表现出一定的异质性。语音象似在汉语语料中比英语更为明显,解释力更强。现代汉语中缺乏形态的变化,其语法系统中必然会产生形态以外的句法表现形式来区分语法意义。因此汉语习语变异现象中变体构式与原型构式语音的象似程度较大,并且基于语音象似的变异出现频率较高。英语由于是屈折语,其形态变化形式较多,且对应的是不同的语法意义,因此英语习语变异中对语音象似的依赖程度没有汉语高,语音相同或相似的情况都不如汉语多。

同样,顺序象似的运作在汉语语料中较常见。现代汉语因为没有形态的约束,其句法结构的组合相较于英语来说更为灵活,因此顺序象似是现代汉语的一条重要句法规则。顺序象似在英语语料中比较少见。因为英语受到比较严格的形态语法束缚,成分顺序的改变往往导致句法结构的变化进而改变语义。

三、汉英习语变异构式的范畴化理据

除象似性外,汉英习语变异构式还有一个重要理据,即范畴化理据。范畴和范畴化是认知语言学研究的重要内容。所谓范畴的划分,其实也是概念形成的过程。对范畴的认知反映了人们对现实世界的认知。Reed认为“构建知识的途径之一是建立范畴。范畴是由那些在我们看来多少是互相联系,并因此而被我们归成一类的事体组成的”(32)S.K.Reed,Cognition:Theory and Applications,Monterey,CA:BrooksCole,1982,p.200.。范畴是人们,也就是认知主体对客观自然外界各种事体的属性的主观概括,是这些联系紧密的属性所构成的完形概念的总成。人类在千差万别的世界中看到相似性,并据以对世界进行分类,进而形成概念。这就是范畴化的过程。就是说,范畴化是一个把相似事物概念化的过程,也就是一种基于体验哲学的心智过程。在这一过程中,某个范畴内的成员之间具有最大相似性,而不同范畴内的成员则具有最小相似性。陈嘉映提出,“历史上提出的很多成对概念,不是为了建造登往更高范畴的阶梯,而是体现了无可取代的洞见,成为今人常借以看待世界讨论学术的一些视角”(33)陈嘉映:《浅谈成对的概念》,《社会科学战线》1999年第4期。。所以范畴化的一个特点是它剥离了许多细节,并不关心范畴里的某一个成员具有何种特性,给人们提供了认识和感知世界的视角。人们通过对客观外界的事物进行范畴化从而建立的事物之间的结构关系,也是人类认知经济原则的体现。

从亚里士多德到维特根斯坦,经典范畴理论占据了主流地位。经典范畴理论以二元互斥不容否定为基本点,认为范畴是“通过一组共同特征建构起来的,范畴可由特征束成一组充分必要条件来定义,特征是二分的,范畴的边界是明确的,范畴成员隶属于集合的程度是相等的,没有核心和边缘之分”(34)王寅:《构式语法研究(上卷):理论思索》,上海:上海外语教育出版社,2011年,第461页。。范畴化理论经历了从经典范畴理论到原型范畴理论的发展和演变,至今已逾千年。对经典范畴理论的挑战来自语言哲学、认知心理学以及语言学等方面。维特根斯坦以游戏为例提出家族相似性原理,将范畴比作一个家族,范畴中的成员特质各异但又彼此相似。同时,这些相似之处便是区分该范畴与其他范畴的关键。在维氏理论基础之上,许多学者对原形范畴理论作出了极具意义的贡献,并将家族相似原理进一步发展为原型范畴理论(the prototype theory),并认为范畴中的成员不可能共享所有特征,而是基于家族相似性互相关联,范畴的边界也是模糊的,其中成员隶属集合的程度各不相同。原型范畴论引起了学界各方高度重视,并开启了全新的理论分析框架。随着学者们对“原型”的两种不同理解,相应出现了两种原型范畴理论:其一,即原型是“范畴内具体的、典型的、样本性的代表,具有无标记性”,称为“原型样本范畴论”,其二,即原型是“基于范畴各成员抽象出的概括性图式表征(schematic representation)”,而非某一具体的成员或样本,称为“抽象图式范畴论”,或曰“图式范畴论”(35)王寅:《范畴三论:经典范畴、原型范畴、图式范畴——论认知语言学对后现代哲学的贡献》,《外文研究》2013年第1期。。本文中,我们认为范畴化理论还应包括去(非)范畴化(decategorization)和再范畴化(recategorization)在内。它们也是汉英习语变异的重要理据,并且与其他理据一起构成了该现象的识解机制和重要认知原理。

去范畴化首先由Hopper和Thompson基于对名词和动词两种词类范畴的去范畴化现象的研究而提出(36)P.Hopper,S.Thompson,“The Discourse Basis for Lexical Categories in Universal Grammar”,Language,Vol.60,No.4,1984.,意为词类(主要是名词或动词)在一定语篇条件下脱离基本语义和句法特征的过程,也就是名词或动词因逐渐丧失其范畴特征,导致其范畴性由高至低及至完全剥离并发生范畴转移的结果。还有学者称其为“非范畴化”或“脱范畴化”。

刘正光在Hopper和Thompson研究基础之上进一步发展了对非范畴化(去范畴化)概念的认识。他认为非范畴化包括语言变化和认知方法这两种层面上的含义。从语言变化角度来说,非范畴化必然导致功能和范畴的转移,从而导致语言表达上的差异。从认识方法角度来说,非范畴化理论是对范畴化理论的补充和完善,也是一种认知创新的方式和过程。他将非范畴化定义为:在一定的条件下范畴成员逐渐失去范畴特征的过程(37)刘正光:《语言非范畴化——语言范畴化理论的重要组成部分》,上海:上海外语教育出版社,2006年,第61页。。

若要理解汉英习语变体构式的新创意义,首先需对原型构式进行语义剥离,也就是去习语化处理。随着新成分的替代或增加,这一过程实际上也就是原型构式中原范畴特征逐渐剥离的过程,或者说原范畴成员逐渐失去其范畴特征的过程,也就是去(非)范畴化的过程。习语的形成本就是范畴化和概念化的结果。我们认为,汉语习语变异的意义理解过程其实也是习语构式经历了从范畴化到去范畴化以及再范畴化的再次认知过程。这是一个心智表征的连续统,同时也是一个认知的动态过程,并且符合原型范畴理论所倡导的动态相似观。

习语原型构式的产生,毋庸置疑是人们对相似事物进行概念化也就是范畴化的结果。习语变体构式则是通过改变构成成分而对原型构式的去范畴化。本文中我们认为去范畴化指的是某一范畴中的成员,基于某种条件的改变,丧失原范畴的部分或全部属性或原型特征,从而剥离出该范畴的动态认知过程。习语构式也可进行从范畴化到去范畴化以及再范畴化的动态认知转变。习语构式从原型与变体的意义演变其实也是从范畴化到去范畴化到再范畴化的认知演变。在这一过程中,习语构式原型与变体之间发生语义并入。并入指的是语义上独立的词进入另一个词的过程(38)M.Baker,Incorporation—A Theory of Grammatical Function Changing,Chicago:The University of Chicago Press,1988,p.1.。变体意义的理解过程首先是对习语构式原型进行去习语化,再结合新替换的成分发生语义并入,最后产生认知新解。例如:

例 [4]“闲”妻良母(某洗衣机广告语)

此例是对汉语成语“贤妻良母”的单语素变异。“贤妻良母”这一成语构式的形成是范畴化的结果,其原型属性或特征包括贤惠、慈善、女性、已婚等。通过用新成分“闲”代替原构式组成成分“贤”,是对原习语构式去范畴化的表现,使其不再具备原范畴的部分属性,从而被剥离原范畴类型。同时,新成分为其赋予新属性,即“悠闲”、“无事可做”等。这一属性以及相应的新成分语义并入到习语构式原型框架中产生变体新义。人们对变体构式的认知过程又将其归入新的范畴,这便是再范畴化。因此,我们认为这也是人们对该构式进行再次认知的过程。在这一动态的再次认知过程中,习语变体达成了其特殊语境下的特殊语用需求。

去范畴化(非范畴化)不是范畴化的否定或对立。刘正光就认为非范畴化和范畴化是一体两面,共同构成有机的整体和完整的过程。范畴化是寻求共性或求同的过程,非范畴化则是寻求个性或求异的过程。这一过程可展示如下(39)刘正光:《语言非范畴化——语言范畴化理论的重要组成部分》,第63页。:

上图所示的过程可重复发生,形成多次非范畴化,并且因而构成一个循环往复的可重复过程。语言表达也相应地发生变化和差异。非范畴化打破了范畴化所带来的平衡和建立的事物间的结构关系,建立了新的联系,组成了新的结构关系网络。

本文所探讨的汉语习语变异现象中,从习语原型构式到变体构式的理解过程正是实现了从范畴化到非范畴化(去范畴化)到再范畴化的动态认知演变过程。这一过程包括以下几点重要特征,即:(1)从语义上而言,习语原型构式的去习语化处理是非范畴化的前提和基础;(2)从句法上而言,习语原型构式的某些典型分布特征或句法语义特征发生改变或消减,这是习语构式从原范畴剥离的必要条件;(3)信息组织的能力或方式发生改变;(4)习语原型构式从原范畴中剥离,范畴身份转移至习语变体构式带来的新范畴。在习语变异现象中,原范畴和新范畴之间也可能具有重叠性。对新范畴的认知基于原范畴的认知或百科知识框架之上。新范畴对原范畴有一定依赖。比如:

例 [5]食全食美(某卫视美食节目名)

此例是汉语成语“十全十美”的变体。该成语意为十分完美,毫无缺陷。此变异基于语义上对原型构式进行去习语化,改变其整体意义不可预测性,甚至将其各成分的组合简化为字面理解义。新成分“食”代替原成分“十(意为完全、十分、全部等)”,一方面使原型构式中的句法结构和特征发生改变,属于原范畴的原型特征逐渐消减,另一方面新成分带来新的范畴属性附加于变体构式之上。即是说,原范畴中完美、没有缺陷等属性得以保留,十分、全部等属性得以消减和弱化,习语变体剥离原范畴,同时由新成分“食”所带来的新属性“食物”、“美食”等被附加于习语变体之上,使其归入新的变体范畴中。对这一变体的认知可带来新的理解,即该节目中的食物介绍非常完善没有缺漏。如此一来,该变体作为美食节目的名称就很贴切了。字面上看来不合常规的结构搭配带来意想不到的新奇表达效果,符合特殊语境下的语用表达需求。这类变体在汉语习语变异现象中分布较广,使用较频繁。

概念是普遍的,与不同语言对应的是语义上的差异。汉英习语都是人们对客观外界事物进行范畴化和概念化的结果。毋庸置疑,汉英民族因所处地理位置、人文环境以及社会意识形态等的不同,两族人民对事物进行范畴化的方式,形成的范畴等也各有不同。在习语变异这一现象中,从构式原型到变体的演变或意义理解同样发生了从范畴化到去范畴化到再范畴化的演变。我们认为这一过程虽然相同,但是再范畴化产生的结果却有所差异。汉语中习语变体构式往往是基于临时或特殊语境下的语用需求而来,一般被看作语言的非规范性变体,目的在于求新逐异的语用效果,时效性较低。因此,对其再范畴化的结果明显不在构式原型范畴之列。英语中则不然。虽然英语习语变异也常来源于特殊语境下的语用需要,从而带有临时性,但也有很大一部分习语构式变体在临时性语用需要的刺激下由于使用的频率逐渐提高而被纳入英语词库,与其习语构式原型的范畴有所重叠。

例 [6]fat tax

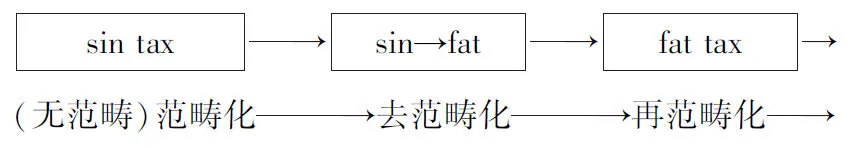

我们以习语变体(例[6])为例,在图1中演示这一习语构式从原型到变体的去范畴化及再范畴化流程。该变体是源自对英语习语sin tax(罪孽税或烟酒税)的词汇变异。Fat tax的变体意义则与fat有关,指的是对那些极容易造成肥胖或导致身体不健康的食品所征的税收,成为“肥胖税”。除肥胖税以外,sin tax这一原型构式还有诸多其他变体,比如carry tax、athlete tax、sidewalk tax,甚至Bill Gates tax等等。从原型构式到变体构式,首先经过了去范畴化处理,最后形成新的范畴完成再范畴化,演变流程如图1所示。

(图1) 原型构式“sin tax”到变体构式的范畴演变流程

再比如,英语习语drive in意为“驱车进入”,后特指驶入露天汽车电影院或汽车餐馆、汽车剧院等无需下车即可享受服务的处所。“Drive-in”可作名词用,维基百科对其释义为“a facility(such as a restaurant or movie theater) where one can drive in with an automobile for service”。这一习语的意义与相应的社会文化,尤其是美国的汽车文化密切相关。在该习语频繁使用的过程中,出现了sit in、talk in、laugh in等变体。这一系列的习语变体(40)该语料由美国卡耐基梅隆大学Brian MacWhinney教授提供,特此致谢。仅保持了“V+in(prep.)”这一构式,主要动词发生改变,但传承了原型构式中“无需……即可……”这一语义内容。

(图2) 原型构式“drive in”到变体构式的范畴演变流程

上述这些习语变体皆是由其构式原型演变而来,在对构式原型进行去范畴化之后,由于新成分具有不同意义、形成不同属性,从而发生再范畴化运作,被定位于新的范畴之中。然而这些新的范畴与习语原型构式的原范畴之间仍有重叠之处。在sin tax一例中,该习语一系列变体构式多数都与原型构式的原范畴有重合,即“tax(某种类型的税收)”范畴。同时,这些变体大多已被纳入英语新词库,其身份得以“转正”。这也是英语习语变异中去范畴化以及再范畴化结果与汉语差异较大的一点。

总而言之,范畴化在汉英语料中表现出明显共性。然而,不同民族因地理背景、社会文化、意识形态等各异,相应的人们认识世界的方式各有不同,对同一事物或现象的认知结果也有差别。汉英习语变异现象都与习语原型的范畴化、习语变体的去范畴化及再范畴化紧密相关,并且从范畴化到去范畴化和再范畴化的流程也都相似,变体构式新意义的理解都要经历再次认知的过程。范畴化和去范畴化不是对立关系,而是一体两面、互为补充的辩证关系,共同组成范畴化理论,并且对于汉英习语变异现象都具有较强的解释力。从范畴化到去范畴化和再范畴化的演变体现了语言的创造力、创新性和认知经济性。但是,该现象在汉英语言中的差异表现在变体构式去范畴化和再范畴化的结果有所不同。

汉语习语变异的原型构式和变体构式属于不同范畴,并且新范畴与原范畴差异较大。汉语习语变体构式往往是基于临时或特殊语境下的语用需求而来,一般被看作语言的非规范性变体,目的在于求新逐异的语用效果。因此,对其再范畴化的结果明显不在原型构式范畴之列。汉语习语变体的临时性较强,一般都属于非规范性的语言表达,英语中习语变体的身份则很有可能被“转正”从而纳入英语词库变成规范性的语言表达。

英语习语变异现象去范畴化和再范畴化的结果中,我们观察到新范畴与原范畴发生重叠的可能性较大,甚至重叠的程度也较高。虽然英语习语变异也常来源于特殊语境下的语用需要,从而带有临时性,但也有很大一部分习语变体构式在临时性语用需要的刺激下随着使用的频率逐渐提高而被纳入英语词库,与其原型构式的范畴有所重叠。

四、结论

语言学也是一种科学,意味着语言学家必须通过观察语言使用者的行为或者语言使用的事实来回答人们关于语言的问题。所有的数据和语料都在身边,语言学家所需要提供的便是耐心的聆听和观察以及探索求知的精神来完成语言研究。然而,学者们所研究的不能只是核心的、规范的、常规的语言表达,而是应该包括许多语言使用的边缘现象或异质现象在内。随着科技的进步以及社会的发展,越来越多的新事物和新的社会现象正在、并且也将继续快速涌现和交替。认知语言学认为人们通过各种认知能力和认知方式对客观外界的事体进行概念化和范畴化的结果就是各种语言表达,也正是该学科现实—认知—语言这一基本原则的体现。人们对新事物和新现象进行概念化和范畴化的认知加工结果也就是各种新兴语言使用的事实。对习语的变异使用正是其中的一种。

本文中我们结合具体汉英语料,对习语变异现象的两种重要理据进行了阐释性质的描写与对比分析。通过对该现象的仔细观察与分析,我们提出习语变异现象是人们在对习语原型构式进行去习语化、去范畴化认知操作的基础上对其进行再范畴化和再次语义整合的多次认知过程。在这一认知过程中,汉英习语变异现象存在显著的共性。许国璋认为我们不讳言我们的特殊性,但也不必讳言我们的共性,尤其不必认为承认我们的共性是有损面子的事,尽管这种心理是有的。从经典类型学研究来看,不同民族之间语言和认知的共性也是有理可证的(41)许国璋:《论语言和语言学》,北京:商务印书馆,1997年,第229页。。同时,正如上文所述,不同民族在思维方式和认识客观世界的经验方式等方面有不同偏好,在语言中就表现出不同的个性。在习语变异现象中,语音象似和顺序象似理据在汉语中展示出更强的解释力。范畴化在汉英语料中虽然都有体现,但其去范畴化和再范畴化的结果显然在汉英两种语言中各有不同。