会计的本质

【摘要】 会计本质是信息系统或管理活动的观点由于信息技术的发展和企业环境的深刻变化,正面临挑战。根据企业契约理论,从企业是个不完全合约联结的视角出发,通过分析会计在管理者薪酬合约和债务合约中所承担的职责,可以发现会计的本质是合约评判者。由于资本市场的非完全有效,会计在努力削减新合约形成过程中的信息不对称方面具有决定性作用,而这对保证新合约的公平性,意义重大,凸现了会计是合约评判断者的实质。文章认为从合约构建(公司治理)视角来看,监事会报送会计信息更能确保合约评判者的中立性。

【关键词】 信息技术;合约联结;评判者;价值中性

【中图分类号】 F233 【文献标识码】 A 【文章编号】 1002-5812(2020)10-0060-03

一、引言

传统会计理论对什么是会计的观点主要有两种:一种观点认为会计是信息系统,会计的基本目标是向企业内外各方提供可靠和相关的决策有用信息;另外一种观点认为会计是企业经济管理活动的组成部分,会计是经营管理的工具和手段。

近十多年来,信息技术的高速发展和深入应用、经济环境和企业环境的深刻变化都不断冲击着传统会计理论。决定会计根本职能和方向的会计本质是什么,再次成为理论界探讨的重点。对什么是会计,国内学者近几年来提出了一些不同的观点。吴春雷等(2017)提出会计在本质上是组织主体采用专门方法,通过计量投入的经济资本、环境资本和社会资本及其各自创造的价值来综合确定主体可持续性价值的一种工具[1];胡永平等(2013)认为会计是以处理价值信息为基础的控制系统[2];周冰等(2008)提出会计的本质是法律产权制度约束下对经济产权的货币计量和利益分配制度[3]。

对会计本质的研究,国内学者多从会计的职能出发而忽视了现代会计产生和发展的基础——企业。本文认为应从企业的性质视角来探讨会计本质,这是本文的创新点。

二、会计本质是信息系统或管理活动的观点正面临挑战

(一)信息技术的发展和应用将使决策有用的信息不再是传统的会计信息

信息技术的高速发展和深入应用使会计信息的生产成本大幅降低,生产周期也大大缩短,会计信息的信息含量不断提高。信息技术的发展和应用使提供多元化和个性化的信息成为可能,但这也将打破以财务报告为主体的信息框架模式,即多元的、个性化的信息能满足决策有用性,但可能不再是以财务报告为主体的信息模式。信息技术会让传统意义上的会计信息与其他业务信息相融合,信息报告甚至抛弃复式簿记的框架,因为借贷复式记账法本身就是非信息技术时代信息处理的手段。

(二)会计本质是信息系统或管理活动的观点无法解释会计信息虚报的动机

信息系统观或管理活动观都不能从根源上解释会计信息虚报的动机。“康美药业虚报2016—2018年度财务报告”事件的发生就是例证。

会计本质是信息系统可以理解为企业业务活动信息的输入、存储、处理、输出、反馈的客观过程,会计信息会因为会计人员职业素养和其他技术性因素而与实际存在偏差,但不会被主观虚报,信息系统本身没有虚报的动机。

企业会计本质是管理活动的观点也同样要求会计信息必须是对企业真实情况的客观反映,因为企业管理当局要掌握企业经营的真实情况才能做正确的经营决策和管理控制。

(三)对会计本质的思考应基于对企业性质的认识

基于前述,会计本质是什么或还应是什么,需进一步研究。回顾会计史可以知道现代会计的出现、发展都与企业的产生、发展及其组织形式的演变紧密相联,没有企业的出现和发展,会计仍或是叙述式的单式簿记,或者说不会有“现代会计”。因此,探讨会计本质不能脱离对企业本质的认识。

三、企业的性质——要素所有者的不完全合约联结

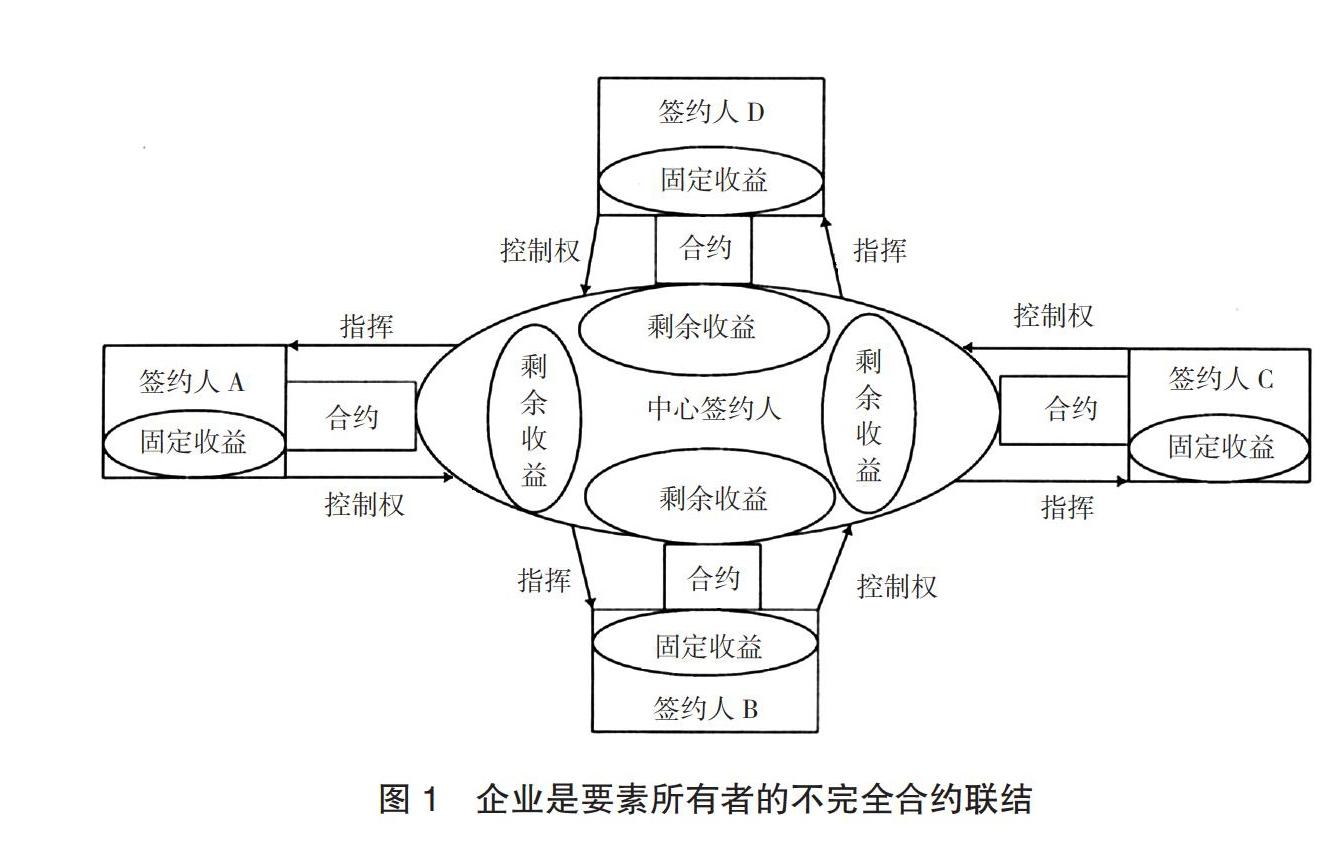

根据科斯理论,企业是以中心签约人(股东)与其他要素所有者签订的不完全合约的联结。要素所有者根据合约将各自的要素控制权有限地转让给中心签约人(权威)行使,同时获得一份固定的收益。中心签约人以自己私人收益和私人要素的無保障性来获得企业要素的剩余控制权,以剩余控制权为条件获得剩余收益,剩余控制权和剩余收益索取权称之为产权。

企业性质为不完全合约联结如图1所示,这里指的合约比法律意义上的合约更为宽泛,是一个广义上的合约。

根据企业契约理论,中心签约人是股东,拥有剩余控制权和剩余收益索取权。需要注意的是与企业契约理论中的古典企业不同,现实中的不完全合约联结——企业的组织形式正不断演化,如股权结构的分散使得股东被分成了同时拥有剩余控制权、剩余收益索取权的控股股东和仅有剩余收益索取权的股民,因而中心签约人是控股股东。

四、会计的本质是合约评判者

(一)会计在管理者薪酬合约中的评判者角色

由于所有权和经营权的分离,资本要素所有者,也包括其他要素所有者将其所拥有的要素(剩余控制权)交给了经营管理层。经营管理层与资本要素所有者(以控股股东为代表的资本所有者)签订薪酬合约。在管理者薪酬合约中,资本所有者根据经营管理层在经营活动中的“努力”程度来支付报酬,因为经营管理层越“努力”,资本要素所有者就越有可能获得高回报。然而管理者的“努力”是一个非常宽泛的概念,它并非是简单的时间函数,不容易量化,因此“努力”程度不具有可测性,需要用可观测和量化的指标进行取代计量,比如净收益等。

1.会计作为管理者薪酬合约的评判者的角色体现在努力提供更“纯净”的净收益。从理论上来说,管理者越“努力”,在合约期内企业(合约关系联结)的净收益就越好,资本要素所有者将有更高的回报,然而净收益容易受经济环境和政治因素的影响,如当前的中美贸易摩擦、我国对房地产行业的调控等就对相关企业的净收益产生重大影响,此外净收益指标还受计量方法手段自身缺陷的限制,使得合同当期的净收益并不能完整地反映管理者的“努力”程度,如研发成本的费用化处理减少了合同当期净收益,但没有反映出研发成本可能在以后带来的长期现金流回报,同理,当期的净收益也可能受到前期管理者“努力”带来的影响。净收益指标在反映管理者努力程度上存在“噪间”,可以说并不“纯净”。但应客观地看到,由会计提供的净收益指标在反映管理者努力程度方面仍然具有很强的信息含量,如管理人员在成本控制、资产的有效维护和利用、普通员工激励、广告(可产生更好的销售)等方面的“努力”就能够直接反映在合约期内的净收益指标上。不仅如此,会计改革和会计准则的完善正让会计的确认、计量和报告的方法往现值方向上努力,这将让净收益指标能在反映管理者的“努力”上更具有准确性和敏感性,进而较好地反映管理者在合约期内的“努力”程度,让管理者薪酬合约更合理和公平,也更有效率。会计努力提供高质量的合约评价指标体现了合约评判者的职责。

2.管理者的盈余管理使会计需要成为独立的合约评判者。在管理者薪酬合约中,由于管理者相对于合约的另一方——资本所有者,存在明显的信息优势,管理者往往通过会计政策的选择使得净收益指标往有利于体现管理者“努力”程度的方向上调整,或是采取直接的实际措施以实现特定的盈余报告目标,比如减少应有合理的研发支出或是进入相对于资本要素所有者来说是高风险的项目以期获得高收益(项目失败的风险更多的由资本要素所有者承担,但如果项目成功则会大幅提高净收益,从而利于管理者的“努力”评价)。对于管理者采取直接措施来影响净收益的行为,需要通过完善管理者薪酬合约来约束,但通过会计政策的选择来操纵应计项目,从而实现净收益在时间区间上向有利于合约期内的调整,则凸显了会计应承担的合约评判者的职责。比如,会计准则需要在收入的确认、折旧方法、产品质量担保成本、存货和固定资产减值准备等会计政策选择上通过不断完善,使会计能站在独立的立场对相关业务进行确认、计量和报告,从而减少对应计项目的操纵,让净收益更“纯净”,使管理者的“努力”程度能得到更客观的评价,让管理者薪酬合约执行得更公平,进而更有效地发挥其激励作用。减少不利于合约公平性的盈余管理,需要会计的独立评判者角色。

(二)会计在债务合约中的评判者角色

在企业这个不完全合约的联结中,债务合约是一个重要的合约,债权人以收取固定收益的形式提供有别于权益资本的债务资本,管理者和权益资本所有者成为债务合约的同一方,而债务资本的提供者为合约的另一方。同样由于管理者和权益资本所有者(相对于债务资本提供者)存在信息优势,债务资本提供者为降低风险,在债务合约中设定了增加公平性的限制性条款。这些限制性条款的量化指标往往都需要以会计提供的信息为基础,比如资产负债率、净收益、股利分配率、利息保障倍数等量化指标的计算都以会计信息为基础。当限制性条款得到真正意义上的执行时,才能确保债务合约的公平性,而保证限制性条款能得到真正执行的基础之一是会计信息的真实可靠。提供客观真实的会计信息起到了保证合约公平性的作用,因而可以说会计是合约的评判者。

(三)资本市场的有限有效决定了会计在新合约形成过程中的评判者地位

资本市场的有效理论认为资产价格将充分反映所有为公众所知的与该资产相关的信息,会计只是提供信息的工具,其提供信息的形式并不重要,只要尽可能地对信息进行充分反映和披露就好,潜在投资者(新的合约方)会自己深度解读会计信息,换一句话说,新的投资者(新的合约方)在签订新合约时市场就能保证合约的公平性。然而现实的资本市场并非完全有效,因为相对于潜在的投资者(新的合约方),管理者和现有的资本要素所有者具有信息优势;真实的资本市场并非无所不知,即价格并不能完全反映已公开的和未公开的信息,2007年至2008年的世界金融危机就是明证;如果资本市场有效,则投资者就不能获得非正常收益,这与事实不符。因此在资本市场并非是有效的前提下,根据决策有用性理论的信息观,会计信息的内容和形式对市场上潜在的投资者,即对新合约的参与方有着重要的意义。为保证新合约的公平性,会计信息的内容除了充分、真实以外,其形式也非常重要,要能给新的合约参与方提供决策有用的信息。目前,会计准则改革正往现值会计方向上努力,这充分说明会计并非仅仅是被动的信息提供者或是一种单纯的工具,其在努力削减新合约形成过程中的信息不对称方面起着决定性的作用,从这个角度来说,会计就是合约形成过程中公平性的评判者。

五、会计本身不是合约

有学者认为会计本身就是合约,这种观点值得商榷。

(一)会计准则是企业这个不完全合约联结的组成部分

如前述,会计准则是企业这个不完全合约联结中各合约的延伸。合约联结中各要素的所有者为保证合约的公平,对要素投入、利益分配、要素退出的确认、计量和记录的标准达成了一个不完全的合约——会计准則,它是建立在企业这个合约联结之上的,换句话说,如果没有企业这个不完全合约联结,会计准则这个合约就没有存在的基础。

(二)会计具有技术属性

在政府制定或授权制定会计准则之前,会计已经是企业这个不完全合约联结的评判者了,12—15世纪地中海沿岸的商贩合伙制企业、18世纪英国工业革命后的前现代企业,这些不完全合约联结的确立、执行和终结过程都没能离开会计对合约各要素的确认、计量和记录。会计作为合约评判者的角色在这个阶段很大程度上是因为其技术属性,这种技术属性提供了合约各方所需要的基本信息。

(三)理想的会计是不具有价值判断的合约评判者

现代企业会计以复式簿记技术为基础、以各合约要素所有人达成的会计准则为评判标准对合约的形成、执行和终结进行了评判,保证了合约的公平。但在评判的过程中由于信息的不对称(非中心签约人为节约交易成本而付出的代价),合约的中心签约人(权威)会让评判过程偏离价值中性,如盈余管理更或是像康美药业一样编报虚假财报。

六、从合约构建本身来解决合约评判偏离价值中性

在会计实践中,会计人员本身没有编报虚假会计信息的动机,但由于中心签约人——控股股东或是经营管理层在合约执行过程利用信息不对称(非中心签约人为节省交易成本所付出的代价),对作为合约评判者的会计施加了影响,违反了合约。

解决中心签约人违反合约的问题应从合约制订本身入手,具体来说,就是要使合约评判者——会计摆脱中心签约人的影响和控制,比如把作为合约评判具体手段的会计信息报送放在更具有要素所有者代表性的监事会中。这是从公司治理角度进行合约再构的一个过程。

【主要参考文献】

[1] 吴春雷,张新民.可持续发展与会计本质[J].会计研究,2017,(11):38-44.

[2] 胡永平,蒲思竹.两论合一的会计本质[J].重庆理工大学学报(社会科学), 2013,(06):17-19.

[3] 周冰,宋智勇.法律产权、经济产权与会计本质.中南财经大学学报,2008,(04):70-74.

[4] 孙铮,刘凤委.改革与创新是会计未来发展的主旋律[J].会计研究,2019,(01):5-12.

[5] 孟晓俊,曾华庆.对我国上市公司换股吸收合并经济实质分析——基于新产权理论视角[J].合肥工业大学学报(社会科学版),2008,(05):8-12.