二维电性各向异性极化体的频率域响应

熊治涛,唐新功,李丹丹

(1.“油气资源与勘探技术”教育部重点实验室(长江大学),湖北武汉430100;2.长江大学非常规油气湖北省协同创新中心,湖北武汉430100;3.武汉大学中国南极测绘研究中心,湖北武汉430072)

大地电磁测深法(MT)通过在地表观测相互正交的电磁场来研究地下的电性分布特征。近几十年来,大地电磁法已成为国内外学者研究地球深部构造以及资源勘查的常用方法之一[1-3]。常规的大地电磁资料处理多是基于电性各向同性以及无极化理论的假设,而电性各向异性现象已被证实广泛存在于地壳和上地幔范围内[4]。对于各向异性地层中的MT 信号而言,若仍然按照各向同性理论的假设来处理,则结果通常不可靠甚至会产生错误的反演解释结果[5-6]。此外,由于地层中岩矿石的激发极化(IP)效应的存在,导致MT 的实测数据中包含有地层的IP信息。为了更加精细和准确地处理和解释MT 实测数据,有必要对含IP 效应的各向异性地层中的MT响应进行深入研究。

由地球构造应力场、地球介质形变、岩石裂隙、孔隙水以及地质沉积等因素造成的地球介质的各向异性现象,一直是国内外学者关注的焦点。在MT 各向异性研究领域,一维正演存在解析解,经过几十年的发展与研究[7-11],特别是2002年PEK 等[12]对该方法进行了完善,其理论方法已趋于成熟。而对于复杂的2D/3D 各向异性地电模型,通常只能由数值方法求出近似解,一些学者采用有限差分法[3,13-14]和有限元法[15-19]等计算了各向异性地电模型的电磁场响应。QIN 等[20]于2013年推导的对角各向异性无限深断裂模型的大地电磁拟解析解,可用于数值解的精度验证。同时,MT 的各向异性反演也得到了广泛的关注[21-27]。学者们的不断探索与研究极大地促进了MT 各向异性理论的发展与完善,但这些研究多未考虑到地层中岩矿石的激发极化效应。

为了能更准确地描述岩矿石中的IP效应,一些学者提出了不同的极化模型,主要有Cole-Cole模型及复Cole-Cole模型[28]、Dias模型[29]、Debye分解模型[30]、Cole-Cole与Debye 组合模型[31]以及GEMTIP模型[32]等。利用极化模型表达的复电阻率来替换Maxwell方程中的实电阻率,就可进行含IP效应的电磁法的数值计算和分析。电磁法中早期激发极化效应的研究主要集中在天然场源领域,学者们对于利用天然源研究激电信息的可行性以及对含IP效应的大地电磁法的理论与实例应用进行过大量的研究[33-41]。

本文采用有限元方法计算了含IP效应的二维各向异性地层中MT的电磁场响应。通过对各向异性以及激发极化效应的模拟与分析,详细研究了IP效应和各向异性两种因素对大地电磁法响应的综合影响。

1 正演理论

在Cartesian坐标系xyz中,设二维模型的走向平行于x轴,z轴垂直于xOy平面向下。我们通过改变主轴电导率σψ和绕x(或ξ)轴旋转的倾角θ(电性主轴坐标系ξηψ与测量坐标系xyz对应)来研究倾斜各向异性情形下大地电磁场的响应规律。其中坐标旋转示意图如图1所示。

图1 坐标旋转示意(y Oz 平面绕x 轴按顺时针方向旋转)

张量电导率表示为:

图2 2D MT 方法和PEK 1D 方法得到的视电阻率和相位以及误差曲线a视电阻率;b 阻抗相位;c视电阻率相对误差;d相位差

2.1 各向同性均匀半空间中2D极化体的电磁响应

在电阻率为100Ω·m 的各向同性均匀半空间中,极化异常体的埋深为1000 m、规模(按y,z坐标顺序)为500 m×400 m(如图3所示),异常体在地表投影的中心位于坐标原点。异常体处的极化参数如表2所示。通过对不同极化参数的不同取值情况的计算,来讨论激电效应对大地电磁响应的影响。图4给出了频率为10.6003 Hz时不同极化参数下的视电阻率和相位曲线,同时与无极化均匀半空间的结果进行了比较。

图3 模型示意

从图4的视电阻率和相位曲线可以明显看到介质的激发极化效应对测量结果产生的影响。在频率为10.6003 Hz时,随着极化率的增大以及随着时间常数和频率相关系数的减小,由激发极化引起的视电阻率和相位值均增大。在激电参数中,相对于时间常数和频率相关系数,极化率对电磁法勘探的影响更大。此外,IP效应对视电阻率的影响大于相位。

表2 异常体处的极化参数模型

图4 10.600 3 Hz时不同极化参数的视电阻率和相位曲线a M1的视电阻率曲线;b M1的相位曲线;c M2的视电阻率曲线;d M2的相位曲线;e M3的视电阻率曲线;f M3的相位曲线

2.2 2D各向异性模型的计算结果

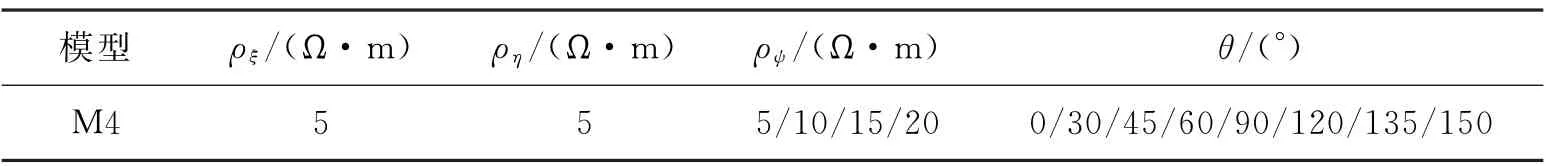

由图5可见,各向异性对大地电磁场的响应具有显著的影响,随着各向异性倾角从0到150°的变化,各向异性对视电阻率的影响也不尽相同,但总体特征是,各向异性程度越大,对视电阻率的影响也越大。对于垂直各向异性(VTI)的情形,通过改变垂直电阻率(ρψ)来表征各向异性(图5a),视电阻率对此种情形的各向异性反应不明显;而图5e则是通过改变水平电阻率(ρψ)来表征各向异性,视电阻率对此种情形的各向异性现象反应显著。对于倾斜各向异性的情形,其视电阻率值在0~90°的结果之间;同时由于倾角的存在,使得η和ψ这两个电性主轴不再处于水平和垂直方向,电流将主要沿着具有较小电阻率的方向流动,影响着地表电场的分布状态,从而导致了不同各向异性系数的视电阻率曲线在不同倾角下的不同位置处交叉。

表3 各向异性异常体的电性参数模型

图5 6.649 4 Hz时不同倾角下不同各向异性系数的视电阻率曲线a 0;b-30°;c-45°;d-60°;e-90°;f-120°;g-135°;h-150°

2.3 同时含IP 效应和各向异性的二维模型的计算结果

模型设置如图3所示。模型背景为无极化的各向同性均匀半空间,电阻率为100Ω·m,异常体为电性各向异性极化体,其中极化率为0.7、时间常数为10、频率相关系数为0.5。为讨论异常体处不同的电性各向异性参数对计算结果的影响,设置了如表4所示的3个模型,其中,M5和M6为各向异性模型,M7为等效各向同性模型。通过改变M5 中的θ或M6中ψ轴的电阻率值来研究各向异性对大地电磁响应的影响。图6为含IP效应的视电阻率与阻抗相位曲线图,其中图6a、图6b还分别给出了模型M7的视电阻率和阻抗相位。

表4 异常体处的电性各向异性参数模型

图6 含IP效应的视电阻率与阻抗相位曲线a M5+M7视电阻率曲线;b M5+M7相位曲线;c M6视电阻率曲线;d M6相位曲线

从图6 可以明显地看出,IP效应下各向异性对视电阻率和相位的影响。在高频段视电阻率曲线基本重合;在中、低频段内,各向异性现象开始体现明显,并且随着倾角(图6a)或各向异性系数(图6c)的增大相应的影响也增大。各向异性对相位曲线的影响也较为明显,在高频段各条曲线基本重合;在异常体处的计算频段内,随着倾角(图6b)或各向异性系数(图6d)的增大相位值也增大,进入低频段后与之相反并趋于重合。图6a和图6b中等效各向同性模型(M7)的计算结果在30°~45°的结果之间。

2.4 各向异性与IP效应影响的综合分析

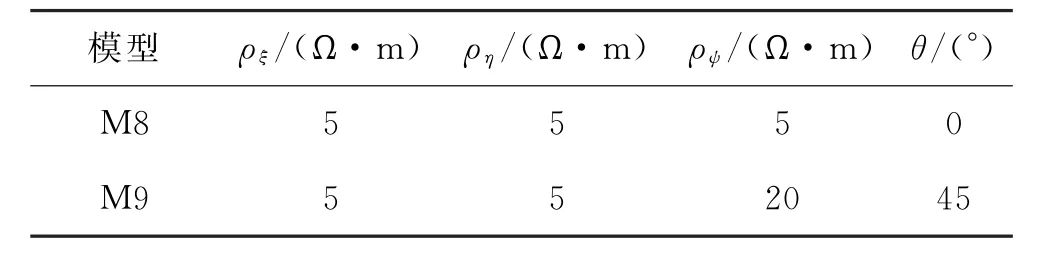

为了考察IP效应和各向异性因素对大地电磁法响应的综合影响,分别计算并比较了极化与无极化、各向同性与各向异性的视电阻率与阻抗相位。计算中仅改变模型3中异常体处的电性参数(参数设置见表5),其余参数保持不变。其中,当异常体为极化体时,极化率取0.7、时间常数为10、频率相关系数为0.5。图7为各向异性与IP效应共同作用的视电阻率(图7a)和阻抗相位(图7b)曲线图,图中同时还与无极化(M8、M9)和各向同性(M8)的计算结果进行了比较。

表5 异常体处的电性参数模型

图7 各向异性与IP效应共同作用下的视电阻率(a)和阻抗相位(b)曲线

从图7可以明显地看出各向异性与IP效应共同作用引起的视电阻率和相位参数的畸变。在视电阻率曲线中(图7a),相对于各向同性情况,各向异性在中、低频段使得视电阻率值增大;IP效应的影响是使得视电阻率值在低频段增大,且频率越低,增大越明显;当综合考虑IP效应和各向异性的共同作用时,对视电阻率的影响最大,整体效果表现为IP 效应和各向异性的叠加效应。在相位曲线中,各向异性主要在异常体处的计算频段范围内体现且使得相位增大,IP效应的影响则集中在低频部分并导致相位减小。通过对结果的分析发现,各向异性和IP 效应均对大地电磁场的分布状态产生了重要的影响,因此在实际大地电磁勘探中,当既存在IP 效应也存在各向异性情况时,资料的处理解释必须综合考虑地下介质的各向异性现象以及IP效应的共同影响。

3 结论

本文基于有限元算法,计算了含IP效应的二维水平、倾斜和垂直各向异性地电模型的大地电磁场的频率域响应。文中分别研究了含IP效应和各向异性以及二者共同作用时的二维地电模型的大地电磁场响应特征,得到以下几点认识:

1)对于二维倾斜各向异性地电模型,各向异性的影响不论在视电阻率还是相位曲线上,均显著地区别于各向同性的情形,其结果在0~90°的结果之间。在VTI介质中,TE 模式对垂直电阻率不敏感,却能准确反映出水平电阻率的变化。

2)激发极化效应对大地电磁场的影响不可忽略。极化率对视电阻率的影响较时间常数和频率相关系数更大,相位的变化规律较视电阻率更为复杂。

总之,在实际大地电磁勘探中,为了提高资料处理与解释的精度和可信度,既应该考虑IP 效应的影响,也应该考虑各向异性因素,今后非常有必要开展带IP效应的各向异性地电模型的大地电磁资料的处理、反演与解释方法研究。