锐性清创联合重组牛碱性成纤维细胞生长因子凝胶在慢性创面治疗中的应用

倪娇娇,李 勇,张 莉,赵凤娟

慢性创面常创面较小,但病因复杂,处理困难,且因包括病人自身原因,医患双方都未给予足够重视。近年来,国内外学者对慢性创面的病理机制进行深入研究,提出创面愈合进程停滞是慢性创面形成的主要原因,进而提出促进慢性创面愈合的“TIME”原则及创面床准备理论[1-3]。本研究采用锐性清创联合重组牛碱性成纤维细胞生长因子凝胶(bFGF)治疗慢性创面,取得良好效果。现作报道。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2016年10月至2018年8月在我科门诊治疗的慢性创面病人50例,创面面积2~20 cm2,创面位于上肢20例、下肢25例、躯干5例,外伤后形成慢性溃疡22例,瘢痕溃破形成溃疡15例,下肢失神经性溃疡3例,静脉曲张型溃疡4例,糖尿病足6例。纳入标准:病人身体状况良好,对治疗方案充分理解,沟通良好,有多次来院门诊换药的便利;无高血压、心脏病史;糖尿病病人血糖控制在10 mmol/L以下;排除骨质肌腱外露,创周皮下潜腔、窦道形成,创面及周围严重感染、坏疽,上下肢动脉血管病变病人及可疑恶变者。

随机分为对照组和观察组,各25例。对照组男18例,女7例;年龄55~75岁;创面存在时间40 d至2年;创面面积2~12 cm2。观察组男20例,女5例;年龄55~75岁;创面存在时间35 d至3年;创面面积3~20 cm2。2组病人性别、年龄、病程、创面面积差异均无统计学意义(P>0.05)(见表1),具有可比性。

表1 2组病人一般资料比较

#示χ2值

1.2 方法 对照组病人就诊后常规清创换药,采用bFGF(珠海亿胜,每支21 000 IU)和银锌抑菌霜(河南汇博医疗,每支45 g)混合外用,每天换药1次。观察组病人首次就诊即进行锐性清创,去除创面表面及创缘的脓痂、角化堆积的上皮组织基底残余坏死组织,用有齿镊或手术刀片对基底老化干燥的肉芽组织进行搔刮,清除浅层部分肉芽组织至基底渗血活跃,用0.9%氯化钠溶液及过氧化氢溶液对创面及周围正常皮肤进行清洗消毒,止血后外用银锌抑菌霜、bFGF,包扎,每天换药1次。每次换药均仔细清洗创面,去除脓苔,用棉球擦拭创面至轻微渗血。2周后若创面未愈合或上皮生长趋缓,可再次行锐性清创。6周后仍未能愈合,住院手术修复创面。

1.3 观察指标 比较2组病人治疗第2、4、6周创面面积及创面愈合率。创面面积采用最大长宽法,分别测量创面边到边的最大长度和与长径垂直的最大宽度,长与宽相乘得到创面最大面积。每次评估均同法测量最大长度与宽度,测量3次,取平均值。愈合率=愈合例数/总例数×100%。

1.4 统计学方法 采用t检验、χ2检验、方差分析和q检验。

2 结果

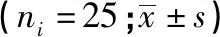

2.1 2组病人治疗第2、4、6周创面面积比较 治疗第2周,2组病人创面面积差异有统计学意义(P<0.01);治疗第4、6周,2组病人创面面积均较第2周明显缩小(P<0.01),且观察组病人创面面积均明显小于对照组(P<0.01)(见表2)。

分组第2周第4周第6周FPMS组内观察组1.9±1.10.5±0.8∗∗0.2±0.6∗∗27.94<0.010.737对照组3.9±1.92.3±1.4∗∗1.6±1.4∗∗13.84<0.012.510t4.555.584.60———P<0.01<0.01<0.01———

q检验:与第2周比较**P<0.01

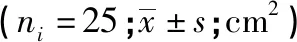

2.2 2组病人治疗第2、4、6周创面愈合率比较 2组病人治疗第2周创面愈合率差异无统计学意义(P>0.05);治疗第4、6周,观察组病人创面愈合率均明显高于对照组(P<0.01)(见表3)。

表3 2组创面在第2、4、6周愈合率比较[n;百分率(%)]

△示校正χ2值

2.3 典型病例 病人女,57岁,右下肢瘢痕溃破4个月,创面面积2.5 cm×3.0 cm;创面附着大量脓痂,肉芽色泽灰暗干燥,创缘见上片堆积,略高于皮表,创面周围广泛瘢痕组织(见图1A)。来院首次行锐性清创,去除创面表面附着脓痂及伤缘角化上皮,用有齿镊搔刮肉芽至基底活跃渗血,止血后以银锌抑菌霜及bFGF外用,每天换药,1周后创面明显缩小,2周后创面肉芽色泽转暗,再次锐性清创后第24天,创面基本愈合(见图1B~F)。

3 讨论

慢性难愈性创面是指创面在各种内外因素作用下不能通过正常的愈合进程达到解剖和功能上的完整,从而进入一种病理性炎症反应状态,最终导致经久难愈[4]。慢性创面病人因对创伤始终抱有自愈的预期,难以接受创伤性较大或尝试性的手术治疗,而临床医生同样面对慢性创面复杂多样的成因,也难以提供一套行之有效的治疗方案。医患双方对慢性创面的危害性认识不足、重视不够,造成久治不愈合的慢性病例出现,一部分病例最终转化为恶性创面。付小兵[5]研究认为,创伤产生后,机体启动修复机制,各种修复因子的作用在创面产生后的2周内达到高峰,之后呈下降趋势,4周以后,创面愈合活动渐趋于停顿,组织修复细胞(上皮细胞/成纤维细胞)几乎处于“休眠”状态。因而4周以上的创面,经久不愈,成为慢性创面。若要重新启动创面的愈合机制,就需要外科清创、手术等,将慢性创面转变为急性创面。研究[6-7]认为,影响慢性创面的形成是由于创面内坏死组织存留、创面感染或炎症未能有效控制、创面过度干燥或湿润、创面边缘基底血供不良、上皮角化堆积或潜腔等不利上皮化因素的存在。

本研究对慢性创面进行锐性清创处理,在彻底清除创面附着坏死组织的同时,采用锐性方式对创面基底老化肉芽/纤维组织进行处理,清除部分肉芽/纤维组织,剥除创缘角化堆积的上皮、纤维化组织等,造成新的创伤,从而将慢性创面转化为急性创面,重新启动创面的愈合机制。锐性清创后的日常换药将创面擦拭至轻微出血,制造一种持续性的创伤状态,防止创面愈合活动趋于停顿,从而促进慢性创面愈合。而非锐性方式的清创换药难以达到启动创面愈合机制及去除影响创面愈合的不利因素的效果。

锐性清创存在一定的疼痛。本研究纳入病例身体条件较好,耐受性强,创面相对较小,清创操作时间短、刺激轻、创伤小,加之慢性创面对疼痛的感受较差,病人基本能够耐受。首次清创后2周内,大部分创面创缘可见明显上皮生长,2周之后愈合速度趋缓,予再次锐性清创。经过2~3次清创后,大部分创面能够愈合,但仍有部分病人创面不能愈合或愈合缓慢。大量研究[8-14]表明,除了坏死组织及严重感染外,创面供血不佳、细菌负荷、生物膜形成等均为影响创面愈合的不利因素。锐性清创并不能完全消除上述成因,对这类创面效果有限。锐性清创组治疗6周后仍有2例未能自愈,最终进行手术治疗。

湿性平衡对慢性创面愈合有积极意义[15-16]。有研究[17]显示,应用湿性敷料有助于慢性创面的愈合。也有学者[18]研究认为,湿性敷料在临床使用过程中易发生创面周围皮肤炎症或湿疹样病变。国内有学者[19]采用在负压封闭引流过程中用含氧液冲洗慢性创面,为慢性创面创造一个相对湿性的微环境,从而为慢性创面的二期手术创造一个良好微环境。本研究所治疗的慢性创面经过锐性处理后创伤愈合机制被重新激活,创面在一定时间内会持续有渗出,以银锌抑菌霜及bFGF外用于创面,避免途抹至创周皮肤,以适当厚度的棉质敷料包扎,每天换药1次,创面表面湿润度良好且无明显积液积脓,创周皮肤未有炎症及湿疹发生。

外用bFGF在不同程度上促进和加速了急慢性创面愈合。其作用机制是通过唤醒慢性创面内“失活”的巨噬细胞,由其释放内生性的生长因子,进一步激活处于休眠的修复细胞,从而启动愈合过程[20]。但本组病例中大多数在前期的治疗过程中或多或少应用一种至几种生长因子制剂,未能达到预期疗效。部分原因可能是使用、保存不当使生长因子活性降低,而慢性创面中的修复细胞对于生长因子的敏感性降低、创面中坏死组织存在、细菌负荷大、细菌生物膜的存在等,也降低生长因子的作用效果。而付小兵等[21]认为,生长因子仅是通过作用于修复细胞上的受体使细胞增殖,在某个阶段加速和促进了创面愈合,并不能代替外科清创术以及抗感染等创面处理的基本技术方法,尤其在创面有感染和坏死组织大量存留的条件下,应用生长因子并不会产生明显的促修复作用。本研究中,观察组病人首先针对慢性创面进行锐性清创,清除坏死组织、细菌负荷、细菌生物膜等不利因素,激活内源性修复机制,使外源性生长因子的作用得到有效发挥,从而促进了创面愈合,观察组病人在治疗第4、6周创面面积均明显小于对照组,愈合率亦明显高于对照组。但这也可能与所选择病例的创面较小、伤情简单等因素有关。其中2例病人在经3次锐性清创后,创面始终不能愈合,但创面基底肉芽转红润,创面清洁,无坏死组织存在,为皮瓣皮片修复提供良好的创面条件[22]。

综上,对于创面面积相对较小,无明显血供障碍,无严重感染的慢性创面,锐性清创联合bFGF能基本达到治愈效果;对于创面条件相对较差或者存在其他不利于创面愈合因素的病例,通过锐性清创换药,可在门诊完成创面床准备,为进一步修复创面创造手术条件,从而缩短病人的住院时间,减轻医疗负担,具有积极意义。