旋转式推铅球技术最后用力准备部分肌肉活动特征研究

尹华跟,张葆欣,童立涛,梁 胜,王 磊,黄 知

体育学研究

旋转式推铅球技术最后用力准备部分肌肉活动特征研究

尹华跟1,张葆欣2,童立涛1,梁 胜3,王 磊4,黄 知1

(1. 上饶师范学院 体育学院,江西 上饶 334001;2. 西安体育学院 健康科学系,陕西 西安 710068;3. 南充职业技术学院 体育教研部,四川 南充 637131;4. 西安汽车科技职业学院,陕西 西安 710038)

采用遥感肌电结合影像解析技术,对旋转式推铅球运动员冯杰最后用力阶段准备部分时间顺序、用力大小及贡献率进行定量分析,改进问题并找出肌肉活动的内在动因。研究表明:右腓肠肌后段在最后用力阶段准备部分放电持续能力不足;右竖脊肌、左股二头肌、右腹外斜肌、右股二头肌放电持续时间较长;右腹外斜肌是最后用力准备部分的主要发力肌肉,对提高投掷成绩具有重要作用;在今后训练中要加强右臀大肌的快速持续放电能力。

旋转式推铅球;最后用力准备部分;sEMG

随着时代的进步,在竞技体育朝向科技化发展的前提下,多学科交叉融合已然成为竞技体育项目科研攻关的主流[1]。表面肌电(英文简称“sEMG”)技术作为竞技体育发展下的产物,目前已经在诸多体育运动项目领域中得到广泛的应用,如田径、健美操、武术、游泳、“三大球”和“三小球”等。其中,王琨、张俊峰等[2]利用表面肌电技术对我国4名现役高水平女子铁饼运动员掷铁饼技术过程中的肌肉用力特征进行了研究,认为股二头肌和股内侧肌是主要用力肌肉群,腹外斜肌在整个投掷过程中活动程度较小,没有被有效激活。孙有平[3]和李延军[4]认为旋转式推铅球运动员在单支撑阶段主要发力肌肉是左股外侧肌、左腓肠肌、右侧背阔肌及右股二头肌,这与主要发力肌肉的顺序大体一致,右腿肌肉用力的协调性不好,主要是主动肌(右股内侧肌)发力时拮抗肌(右股二头肌)没有适时放松;在过渡阶段主要发力肌肉是左股二头肌、左腓肠肌内侧、右背阔肌中部及右腓肠肌外侧。范年春、陆爱云[6]指出,肌电信号参数同样可以反映游泳动作中肌肉活动强弱和规律变化特征。Petrofsky[7]采用sEMG技术进行实验测试,发现不同肌肉在收缩强度与sEMG信号中的时域指标存在密切关系,且随着发力肌肉收缩强度增加,sEMG信号振幅也呈现出高度正相关。Wretling[8]采用遥感肌电技术对专业网球运动员预备动作和反手击球动作过程中前臂及肩部肌肉进行实验测试,发现前臂的伸肌群和三角肌前部的肌电幅值均有明显的影像显示且振幅频率快。王凌云、肖云等[9]通过应用表面肌电技术来评定乒乓球运动员上肢疲劳程度,认为平均功率(MPF)和中位频率(MF)可以较灵敏地反映乒乓球运动员在训练中上肢肌肉的功能,可以作为评价肌肉动态负荷水平的生理学指标。综上,表面肌电技术已在国内外的竞技体育领域中广泛应用并有较多成果,且在大众体育领域也有涉及[5],这些科研成果为竞技体育水平提升提供科技助力。

基于此,本研究采用表面肌电技术对男子铅球运动员冯杰最后用力阶段的用力特征进行分析,通过有效数据挖掘分析旋转式推铅球技术最后用力阶段(铅球准备出手前瞬间)技术合理性,找出冯杰在铅球投掷过程中最后用力阶段准备部分主要用力肌肉的时间顺序(开始时间、结束时间和持续时间)、肌肉肌电放电大小以及贡献率等特征,为今后的日常专项力量训练和最后用力阶段投掷技术动作改进提供理论参考。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

表1 铅球运动员(冯杰)基本情况一览表

本研究以陕西省2014-2017年间备战第十三届天津全运会男子铅球运动员冯杰为研究对象,运动员基本情况见表1。该运动员在2016年全国田径大奖赛(西安站)和2017年第十三届全运会铅球项目中均采用旋转式推铅球技术,分别获得冠军和季军名次。

1.2 研究方法

1.2.1 专家访谈法

在设计实验方案之前,笔者对运动员主管教练马屹就冯杰在投掷铅球过程中存在的技术问题进行了沟通,针对存在问题,咨询了国家队投掷组在陕西省训练中心集训期间的总教练阚福林及部分资深教练。另外,在实验操作和肌电分析方面咨询了西安体育学院运动生物力学专家王琨教授和黄志刚教授。以上专家的建议为本研究提供了具体操作的思路和方法。

1.2.2 实验测试法

1.2.2.1 测试仪器

图1 现场测试器材摆放模拟图

如图1,本研究使用的测试仪器为芬兰产Megawin6000便携式16导肌电仪,其采样频率为1 000 Hz。其他主要设备有1台电脑和2台摄像机。2台摄像机分别从投掷圈正面和侧面形成夹角90°进行定点拍摄,摄像机同步拍摄频率为120 Hz。其他辅助设备主要有三脚架2个、1394卡1个、录像数据采集线和同步器各1套,两机曝光时间均为1/1 000 s,主光轴高度为1.2 m,镜头距离拍摄点位约13 m[1,10]。

1.2.2.2 实验测试选取的肌肉

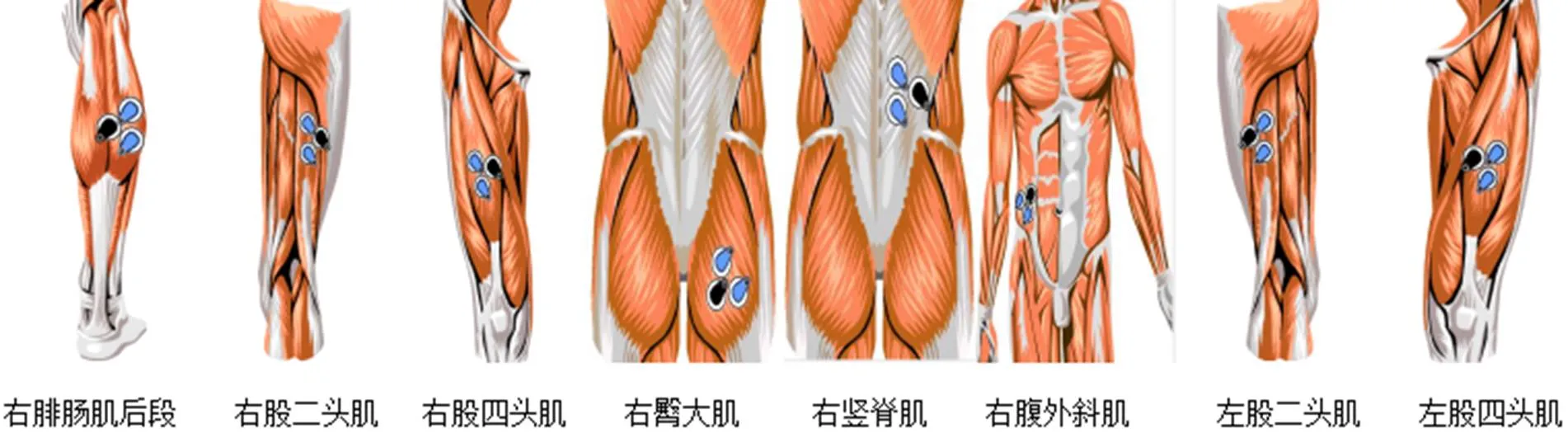

本研究选取的实验测试肌肉依据:一是运动员所采用的旋转式推铅球技术动作特点;二是运动解剖学和运动生理学的相关知识结构;三是部分西安体育学院运动人体科学专业的专家,及运动员主管教练建议。对旋转式推铅球技术动作中贡献率最大的8块肌肉进行实验测试。测试的肌肉分别为:右侧下肢肌肉4块——右腓肠肌(后段)、右股二头肌、右股四头肌(股直肌)、右臀大肌,右侧躯干肌肉2块(右竖脊肌、右腹外斜肌),左侧下肢肌肉2块(左股二头肌、左股四头肌)[1,10]。选取的肌肉具体见图2。

图2 实验测试所选取肌肉的电极片粘贴模拟图

1.2.2.3 电极片的粘贴

在电极片未开始粘贴之前,首先用湿巾在测试的肌肉表层进行擦拭和打磨;然后将汗毛密集的皮肤表面刮干净,避免电极片在表层皮肤上粘贴不紧影响测试结果;再用医用酒精消毒处理,等待酒精自然挥发完之后,沿着肌纤维走向粘贴电极片。第一个电极片的粘贴位置是肌肉收缩时放电强度最为集中的肌腹处;第二个电极片粘贴在与第一个电极片相距2cm的位置,沿肌纤维走向贴上;最后一个电极片是在肌肉末端的位置贴上零电极,整体上三个电极片呈三角形形状。测试的肌肉贴好电极片之后,用医用弹力绷带将所贴好的电极片和电极导线一起固定好,待以上工作完成好后再用医用绷带将所有的导线连同数据采集的“小电脑”一同固定在运动员的腰部。这些导线和“小电脑”原则上不能影响运动员正常的投掷技术测试。最后检测测试仪器的无线信号接收是否稳定,待一切实验工作准备无误后开始对运动员进行正常测试并采集相关数据[1,10,15]。

2.2.3 数理统计法

本研究通过对实验测试获取的原始肌电数据主要采用芬兰产Megawin6000肌电软件和摄像机拍摄的相应影像资料结合起来进行同步处理,对所测试的肌肉活动强度大小进行分析,并对原始数据进行整理,然后运用Excel2010软件和SPSS19统计软件进行处理和分析。

2 结果与分析

2.1 各块肌肉肌电活动的放电时间顺序

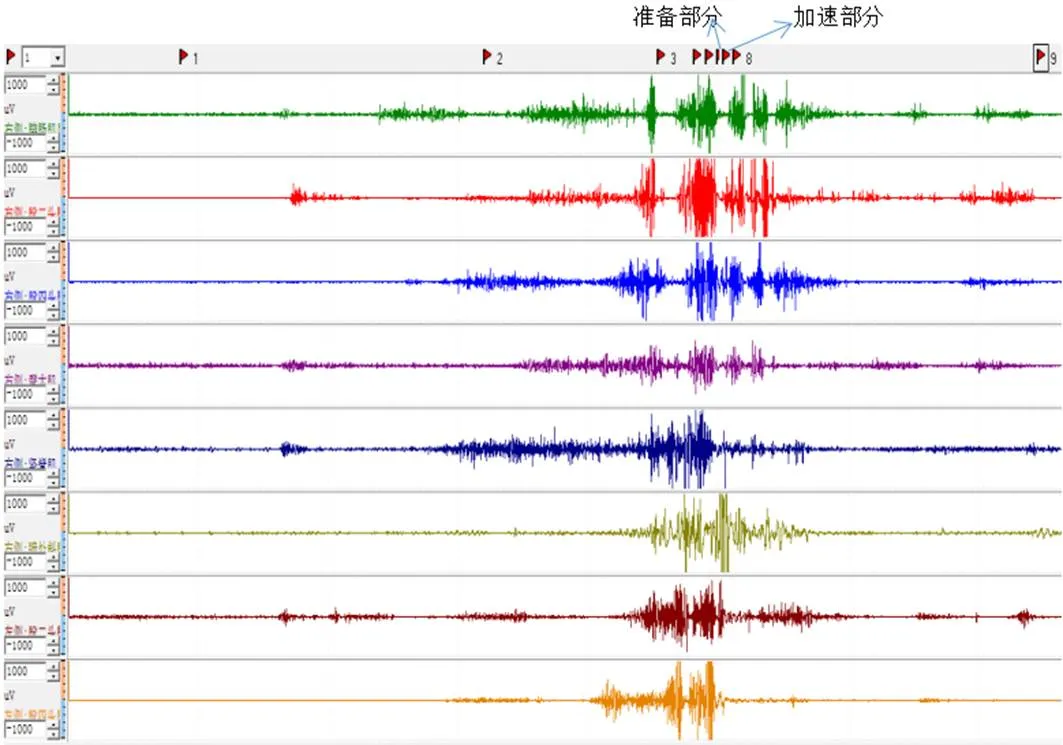

图3 (冯杰)完整投掷技术动作阶段原始肌电图

备注:原始肌电图中第2点至第8点分别是双支撑起转阶段的开始点和最后用力阶段的结束点;为了更好地区分理解,在第6点至第8点中的最后用力阶段进行细分,分别是第6点至第7点为最后用力阶段的准备部分,第7点至第8点为最后用力阶段的加速部分[10]。

图4 最后用力阶段准备部分(左脚着地至身体形成侧弓)[11]

2.1.1 各块肌肉放电开始时间顺序的分析

根据表2显示,第一投的右股二头肌和右腓肠肌后段开始放电时间要明显晚于其他投次相应的肌肉。第五投的右股四头肌放电开始时间较晚,与其他投次相应肌肉比较,存在非常显著性差异。另外,右腹外斜肌和右臀大肌的放电开始时间也稍晚,与前四投相比具有显著性意义差异。其余肌肉在各投次中开始放电开始时间基本一致。从各块肌肉在每次投掷过程中开始放电的情况来看,第一投各块肌肉开始放电时间均一致,其他各投次的肌肉放电开始时间则不一致。在最后用力阶段准备部分主要是保持铅球已有速度,为加速部分投掷臂快速用力做充分准备。因此,在这一过程中右腿右髋要积极转动用力,而身体左侧肌群则要形成预先拉长状态。所以从理论上讲,旋转式推铅球最后用力阶段的准备部分右侧肌群先开始放电。在五次投掷测试中,第一、三投右侧下肢肌群均在同一时间开始积极放电,说明右侧下肢肌群积极蹬转效果明显,上体扭紧充分。另外三投的左侧肌群放电开始时间则相对要早于右侧肌群,但(除第二投外)差异性不显著。从成绩看,第一投成绩要好于其余四投,说明在该阶段的准备部分各块肌肉均处于主动激活状态。运动员在投掷过程中的最后用力阶段准备部分各块肌肉开始放电的时间先后顺序分别是:左侧(股二头肌、股四头肌)、右侧(竖脊肌、腹外斜肌、臀大肌、腓肠肌后段、股四头肌、股二头肌)。以上肌肉的发力顺序符合大关节首先活动的原理,左股二头肌、右股四头肌和竖脊肌都属于髋关节和膝关节周围的大肌肉群。所以,今后要着重加强大关节肌肉群快速力量爆发力和耐力训练。同时,也更要强化右侧下肢肌群(右腓肠肌、右股四头肌、右股二头肌)快速放电的稳固性和持久性训练。

表2 最后用力阶段准备部分各块肌肉放电开始时间顺序的一览表 单位:s

注:(1)*表示具有显著性差异,**表示具有非常显著性差异;(2)第一投(18.21 m),第二投(18.03 m),第三投(17.95 m),第四投(17.66 m),第五投(16.61 m)。下同。

2.1.2 各块肌肉放电结束时间顺序分析

由于五次投掷过程中完成动作时间前后不一样,肌肉放电结束时间也不一致。从表3来看,五次投掷过程中右腓肠肌后段与相应投次的其他肌肉相比,均存在不同程度放电结束时间较早的现象。尤其是第二投右腓肠肌后段放电结束时间为0.034 s,与同一投次中其他几块肌肉的放电结束时间相比较,存在显著差异。第一投的右腓肠肌后段放电的结束时间相对较长,说明该块肌肉在最后用力阶段的准备部分处于积极收缩状态。其余三投中右腓肠肌后段放电结束时间虽存在稍早迹象,但与其相应投次中的其他肌肉放电结束时间不存在显著性差异。从放电效果来看,第四、五投各块肌肉放电时间几乎同时结束,但成绩并不理想,第一和第三投成绩均要好于第四投。说明在最后用力准备部分各块肌肉的放电结束时间一致并不能使投掷成绩达到理想的状态,说明该阶段肌肉存在做功不协调的迹象。说明只有各块肌肉符合该阶段肌肉的发力顺序,才能进一步提高投掷成绩和技术水平。从第一、三投来看,各块肌肉符合从右至左、从下至上的发力顺序。运动员在投掷过程中的最后用力阶段的准备部分各块肌肉放电结束时间的先后顺序分别为:右侧(腓肠肌后段、臀大肌)、左侧(股四头肌、股二头肌)、右侧(股二头肌、股四头肌、竖脊肌、腹外斜肌)。从以上来看,此阶段的各块肌肉放电结束时间顺序更贴近第一、三投。

表4 最后用力阶段准备部分各块肌肉放电持续时间顺序的一览表 单位:s

2.1.3 各块肌肉放电持续时间顺序分析

各块肌肉放电持续时间的长短,是肌肉在工作运行中持续放电能力的重要表现。根据表4,第一投次中的各块肌肉放电持续时间在0.091 s至0.100 s区间内,右腓肠肌后段和左股四头肌的放电持续时间相比其他肌肉稍短,但各块肌肉之间放电持续时间的长短不存在显著性差异。第二投各块肌肉放电持续时间跨度较大,在0.019 s至0.117 s之间,尤其是右腓肠肌后段放电持续时间最短,为0.019 s。放电开始时间和放电结束时间均存在过晚和过早的现象,导致右腓肠肌后段在最后用力阶段准备部分激活效果不明显。其次,右股二头肌也存在开始放电时间较晚现象,导致此投在该阶段右腿蹬转不积极。其余肌肉则放电持续时间较长,差异不显著,相对稳定。第三、四投各块肌肉放电持续时间相对稳定,只有第三投右腓肠肌和右臀大肌以及第四投的右股四头肌放电持续时间稍短,但各块肌肉之间差异性不显著。第五投右股四头肌放电持续时间与其余肌肉存在显著性差异外,其余肌肉放电持续时间相对稳定。从整体上看,除第五投外,其余四投右腓肠肌后段普遍存在放电持续时间较短的现象。说明运动员右腓肠肌后段持续放电能力不足,在专项力量训练过程中应该着重加强该块肌肉的持续力量耐力训练。运动员在投掷过程中的最后用力阶段准备部分各块肌肉放电持续时间的长短顺序分别为:右侧竖脊肌、左侧股二头肌、右侧腹外斜肌、左侧股四头肌、右侧(股四头肌、臀大肌、股二头肌、腓肠肌后段)。从结果中可以看出,右侧竖脊肌、左侧股二头肌、右侧腹外斜肌的放电持续时间能力较好。所以,在训练中要加强以上三块肌肉在该阶段的持续发力的功输出率[12]。同时,也要加强右侧臀大肌及其他相关联肌肉的持续放电能力。

2.2 最后用力阶段准备部分各块肌肉的均方根振幅(RMS)的分析

均方根振幅(RMS)又称为平均肌电图,是反应肌电信号振幅值大小的指标,其值大小能反映出肌肉活动的强弱及放电的平均水平[2]。

根据表5数据显示,在运动员前三次投掷过程中,右腹外斜肌的放电强度相对稳定,并且在相应的投次中是各块肌肉活动最强的一块肌肉。尤其是第一投右腹外斜肌用力程度明显高于其余投次的相应肌肉,并且成绩是五次投掷中最好。说明在最后用力阶段准备部分中右腹外斜肌是主要的发力肌肉,其对投掷成绩的高低起到关键作用。第四、五投右腹外斜肌表现不明显,尤其是第五投右腹外斜肌激活程度低。说明在最后用力阶段准备部分腰髋扭紧效果不明显,出现肩轴在前髋轴在后的现象,使之在铅球出手瞬间蹬转不积极,导致投掷成绩不理想。从各块肌肉的RMS值来看,右腓肠肌后段、右股二头肌、右臀大肌等肌肉第一、二投均较低,说明在最后用力阶段准备部分右侧下肢肌群没有积极参与收缩,蹬地效果不明显。第三投右竖脊肌放电水平较低,说明右竖脊肌在固定竖立躯干保证旋转过程不稳定,在整个旋转过程中右竖脊肌更多是保持较强的静力性收缩。右臀大肌在最后用力阶段放电强烈,但除第四投激活效果明显,在其余几投中放电水平均较低。所以今后在专项训练中要加强对右臀大肌的激活训练。右股四头肌和左侧下肢肌群在五投中整体放电效果较好。运动员在投掷过程中的最后用力阶段准备部分各块肌肉用力的大小顺序分别为:右侧腹外斜肌、左侧股二头肌、右侧股二头肌、左侧股四头肌、右侧(股四头肌、竖脊肌、腓肠肌后段、臀大肌)[12]。通过以上的分析可以看出,右腹外斜肌、左股二头肌、右股二头肌是最后用力阶段准备部分主要发力肌肉,对铅球投掷的远度呈正相关。所以,在今后的训练过程中要着重加强主要发力肌肉的快速力量训练。同时,也要注意发展其他相关联肌肉的力量训练,加强技术稳定性。

表5 最后用力阶段准备部分各块肌肉的均方根振幅(RMS)值的一览表 单位:mV

2.3 最后用力阶段准备部分各块肌肉积分肌电值和贡献率分析

通过图5截取的原始EMG可以发现,五投中前三投右侧肌群振幅不明显,尤其是右腓肠肌后段和右臀大肌几乎没有被激活的迹象。说明右侧肌群在最后用力准备部分蹬地转髋不够积极,肌肉没有被充分的拉伸。但是右腹外斜肌在前三投中放电积极,这也是前三投成绩要好于后两投的重要因素。第四投右侧下肢肌群振幅强度要好于左侧肌群,但右腹外斜肌的振幅要明显差于前三投,导致投掷成绩较低,第五投亦是如此。

结合图5和表6综合分析,第一投的右臀大肌和第二投的右腓肠肌后段是五投中活动强度最弱的肌肉,积分值均为3mV·s;其次是第二投的右股二头肌和第三投的右竖脊肌在五投中相应的肌肉当中活动强度最弱,积分值均为6mV·s。五投中肌肉放电最强的第一投的右腹外斜肌,积分值为88mV·s,贡献率达53.3%。其余几投的右腹外斜肌放电强度呈“滑梯式”减弱,并且与投掷成绩呈正相关。

图5 运动员最后用力阶段准备部分的原始肌电图

表6 最后用力阶段准备部分各块肌肉的积分肌电贡献率(%)一览表

从五投整体放电水平来看,除第四投和第三投的右股二头肌和右股四头肌放电稍微明显外,其余几投右侧肌群肌肉活动强度微弱,这与原始EMG所分析的结果大体一致。运动员在投掷过程中的最后用力阶段准备部分的主要发力肌肉分别是:右侧腹外斜肌、左侧股二头肌、右侧股二头肌;其次是右侧股四头肌、左侧股四头肌、右侧竖脊肌,贡献率最低的肌肉是右侧(腓肠肌后段、臀大肌)[12]。通过以上分析发现,在专项力量训练中应该加强运动员在该阶段主要发力肌肉的持续快速力量爆发力训练,尤其是右腹外斜肌的训练。另外,在训练过程中应当注重主动肌和拮抗肌的协调配合,这同样影响投掷成绩的高低。同时在训练中也要加强右臀大肌和其他相关肌肉在该阶段的功输出率。

3 讨论与分析

3.1 影响最后用力阶段准备部分(左脚着地至身体形成侧弓)肌肉放电时间顺序的因素有多个方面

首先,在左脚着地瞬间,若上体未处于充分扭紧的状态,则会出现右腿蹬转不积极,肌肉发力的开始时间顺序自然也会出现紊乱现象,导致铅球在最后用力阶段加速部分不能提供最大动量。冯杰在第二投中右侧下肢肌群(右腓肠肌后段、右股二头肌)放电开始时间明显要晚于其余几投,但是其它肌肉均在第一时间积极放电,这也是弥补该投最后投掷成绩要好于三至五投的重要原因。另外,这种情况与肌肉的发力是由大关节先活动的原理相符[11]。

其次,在身体形成侧弓时也是肌肉在该过程放电的结束时间,在这一过程中从技术层面上来看,肩轴与髋轴之间要明显处于较大的扭紧状态,且肩轴要落后于髋轴,这才有利于形成明显的侧弓,使右腿处于压紧状态[13]。从肌肉放电结束时间的结果可知,冯杰在五次投掷过程中右侧肌群(右腓肠肌后段和右臀大肌)均存在放电结束时间过早的迹象,这不利于右腿推动右髋积极主动用力。这与李延军[14]在对张俊的最后用力阶段的研究中认为右腓肠肌是主要用力肌肉相悖,今后还需加强此块肌肉的训练,提高该肌肉持续用力的能力。

最后,肌肉放电持续时间是反映肌肉持续做功能力的标志,但在特殊情况下若一块肌肉出现持续不停的放电现象,则可能是出现肌肉过度紧张、僵硬,使之产生技术动作紊乱。肌肉只有在“一张一弛”、富有节奏感的放电状态下才会与投掷成绩呈现正相关的效果[15]。从上述分析结果可知,冯杰的五次投掷成绩随肌肉放电持续时间减弱,投掷成绩也相应降低,如冯杰的第一投放电持续时间要明显比后两投延长0.03 s左右。另外,在整个肌肉的放电时间上,右腓肠肌均没有充分激活,这也是右腿在最后用力加速部分蹬转不稳定的一个重要因素。

3.2 RMS和iEMG能够简单明了的反映肌肉激活的效果

在最后用力准备部分,从理论上讲,该阶段的发力顺序是由右至左、由下至上的一个传递过程。通过上述的结果来看,肌肉的发力顺序整体上符合这一规律。另外,右腹外斜肌作为躯干肌群,其放电强度的大小与投掷成绩呈正相关,说明肩轴关节扭紧状态好是右腹外斜肌充分激活的最佳方式。右臀大肌在五次投掷过程中均表现出较弱的活动强度,这与众多学者认为右臀大肌是最后用力阶段的主要发力肌肉相悖,并且该块肌肉对铅球最后出手的远度也具有至关重要的作用。另外,笔者在不同重量铅球训练对运动员的神经肌肉活动影响的内在规律的研究中提出,6 kg和8 kg铅球在训练中对肌肉激活的效果要好于7.26 kg的铅球,在今后的训练中运动员可以尝试采用不同重量的铅球来提高投掷技术的稳定性[15]。

4 结论

运动员在最后用力阶段准备部分的右腓肠肌后段持续放电能力较差,在今后的专项力量训练中应该加强该块肌肉周围小肌肉群的持续力量耐力训练。

右侧(竖脊肌、腹外斜肌、股二头肌)和左侧股二头肌持续放电时间较长,今后要着重提高这些肌肉在该阶段的持续发力的功输出率和快速力量训练。同时也要加强右臀大肌及相关联的其他肌肉的持续放电能力。

右腹外斜肌是最后用力阶段主要发力肌肉,对投掷成绩的提高具有至关重要的作用。

对铅球(尤其是旋转式推铅球)最后用力阶段进行细化研究还有待挖掘。最后用力阶段作为铅球出手最为关键的环节,对投掷成绩起着决定性作用。如果对其准备部分和加速部分进行研究,能够更加准确把控运动员在技术上的细微问题,同时也能弥补这一研究的空缺。

另外,本研究存在的不足是只对一名运动员进行了实验测试,不能更为全面地反映问题。

[1] 尹华跟.我国运动员冯杰旋转式推铅球各技术阶段主要用力肌群sEMG分析[D].西安:西安体育学院,2017: 1-50.

[2] 王琨,张俊峰,周静,等.我国高水平女子铁饼运动员掷铁饼肌肉用力特征的分析[J].中国体育科技,2010, 46(5):8-11.

[3] 孙有平,隋新梅,钱风雷,等.基于sEMG的男子旋转推铅球运动员单支撑阶段肌肉用力特征研究[J].体育科学,2010,30(1):44-50.

[4] 李延军,孙有平,隋新梅,等.旋转推铅球过渡阶段肌肉用力特征的sEMG分析[J].北京体育大学学报,2010, 33(5):50-54.

[5] 马楚虹,钱永东,张小军.篮球跳投动作上下肢肌激发顺序和用力大小的肌电分析[J].浙江师范大学学报(自然科学版),2013,36(4):460-465.

[6] 范年春,陆爱云.表面肌电图在游泳动作研究中的应用[J].中国运动医学杂志,2011,30(4):384-386.

[7] Petrofsky J C. Computre analysis of zhe surface EMG during isometric exercises[J]. Compue Biol Med, 1980, 43(10): 83-85.

[8] Wretling ML. Inter-relationship between muscle morphology mechanical output and electromyographic activity during fatiguing dynamic knee-extensions in untrained females[J]. EurJ APPl Physiol, 1997, 76(6): 483-490.

[9] 王凌云,肖云,马艳芬,等.应用表面肌电图评定乒乓球运动员的上肢肌疲劳[J].中国临床康复,2005,9(4):174- 176.

[10] 尹华跟,郭冬雪,张林宝,等.我国优秀旋转式推铅球运动员最后用力加速部分肌肉活动的特征分析[J].廊坊师范学院学报(自然科学版),2019,19(1):89-95.

[11] 刘佳.我国男子高水平铅球运动员最后用力阶段主要用力肌群表面肌电分析[D].北京:首都体育学院,2011: 3-9.

[12] 黄艺,尹华跟.旋转式铅球运动员最后用力准备部分主要用力肌群sEMG分析[A].中国体育科学学会,国际华人体育与健康协会.2017年国际体育与健康学术论文报告会暨第八届全国青年体育科学学术会议[C].北京:中国体育科学学会,2017:364-365.

[13] 毛永.推铅球技术的演变暨旋转式推铅球技术的要点和难点[J].山东体育科技,2002,24(3):34-40.

[14] 李延军.优秀旋转推铅球运动员张峻主要技术阶段肌肉用力特征的sEMG分析[D].上海:华东师范大学, 2010:2-40.

[15] 尹华跟,张葆欣,黄艺,等.“旋转式技术”神经肌肉活动的内在规律[J].体育科学研究,2019,23(4):42-50.

Study on the Characteristics of Partial Muscle Activity in the Last Force Preparation by Rotational Shot Put Technique

YIN Hua-gen1, ZHANG Bao-xin2, TONG Li-tao1, LIANG Sheng3, WANG Lei4, HUANG Zhi1

(1. Sport School, Shangrao Normal University, Shangrao 334001, China; 2. Department of Human Movement Science, Xi'an Institute of Physical Education, Xi'an 710068, China; 3. Department of Physical Education, Nanchong Vocational and Technical College, Nanchong 637131, China; 4. Xi'an Automotive Techonlogy Voctional College, Xi'an 710038, China)

A quantitative analysis of the time series, the strength and the contribution rate of the outstanding rotary throwing athlete Feng Jie in the final exertion stage was done by using the technology of remote sensing electromyography combined with the image analysis. The aim was to improve the problems with Feng Jie in the final exertion stage of preparation and find the intrinsic motivation of muscle activity. The results show that the capacity of the right gastrocnemius muscle is insufficient in the final exertion stage and the discharge time of right erector spinae, left femoral biceps, right ventral oblique and right femoral biceps is longer. The right ventral oblique is the main force of the muscles in the final exertion stage and has a close relationship with throwing results. The exercise of right gluteus maximus continuous discharge capacity should be strengthen in the future training.

rotary shot put; final prepared part; sEMG

G824.1

A

1009-9115(2020)03-0090-08

10.3969/j.issn.1009-9115.2020.03.022

西安体育学院研究生部立项课题(2016ky003)

2019-06-25

2020-04-04

尹华跟(1990-),男,江西泰和人,硕士,助教,研究方向为运动技术诊断与分析。

(责任编辑、校对:何胜保)