左束支区域起搏保护下选择性His束起搏一例

陈倩 陈宏 张家龙 梁延春

87岁男性,因“胸闷10 年,活动后气短2 年,加重2 个月”入院。患者4年前冠状动脉(简称冠脉)CT 检查示三支病变,管腔狭窄50%~80%;动态心电图示:心房颤动,平均心率:43次/分,最慢心率:30 次/分,发生于22:06,最快心率:75次/分,发生于08:33,最长R-R 间歇2.1 s;患者拒绝接受冠脉造影术、拒绝起搏器置入术;近2年活动后气短症状明显,并逐渐加重,2个月前开始乏力明显、轻微体力活动即感气短,伴血压较前明显增高,血压难以控制,在三联降压药物作用下仍为160~180/90~100 mm Hg。入院时心电图示心房颤动,伴交界性逸搏心律,心室率38次/分;复查动态心电图示心房颤动、平均心率40次/分,可见交界性和室性逸搏心律,最慢心率34 次/分,发生于22:02,最快心率69次/分,发生于06:51,最长R-R 间歇2.6 s,室性早搏1 256个;心脏扇扫示:左房:46 mm,左室:47 mm,射血分数:0.55。6 min步行试验60 m。

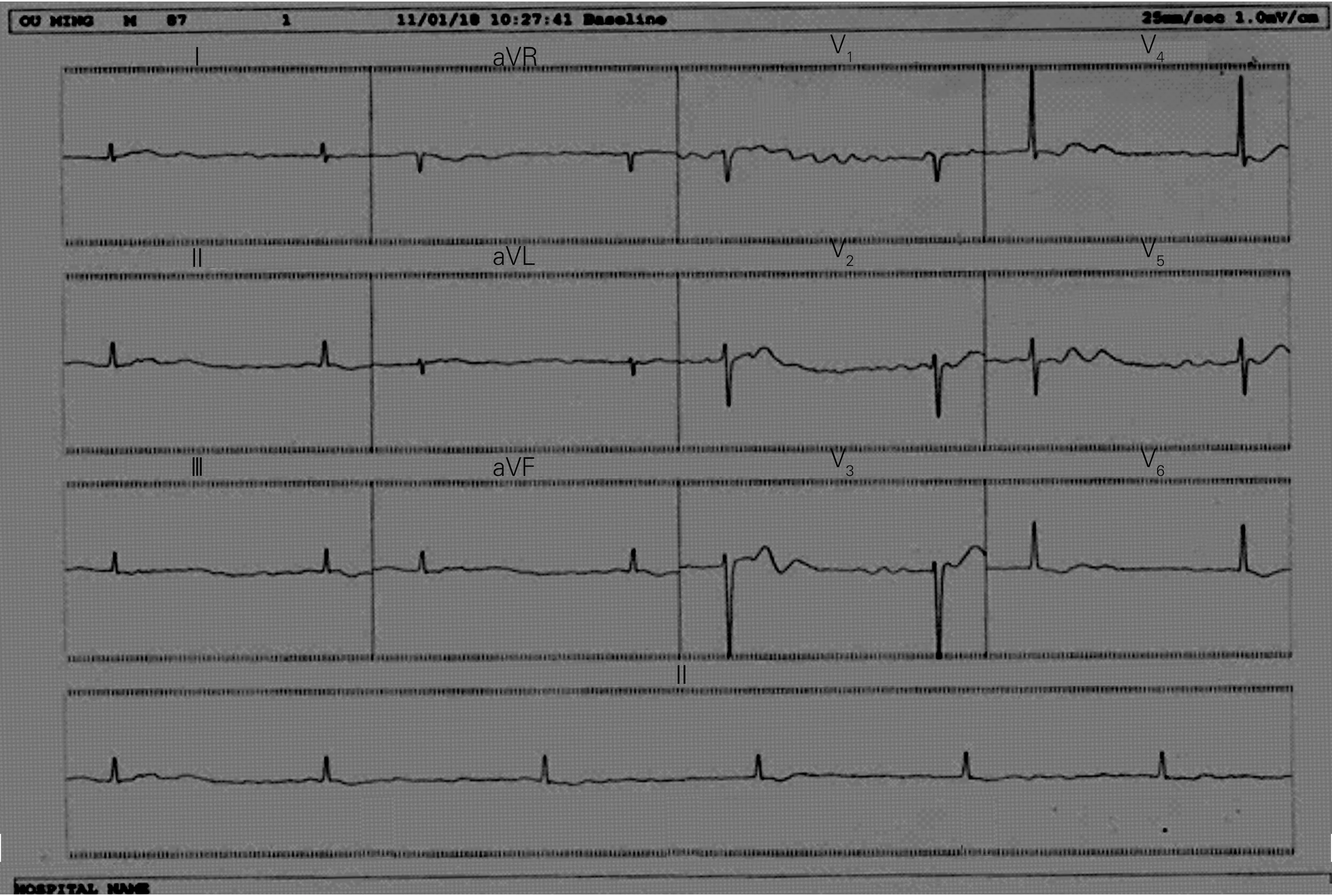

图1 术中未行起搏治疗前心电图

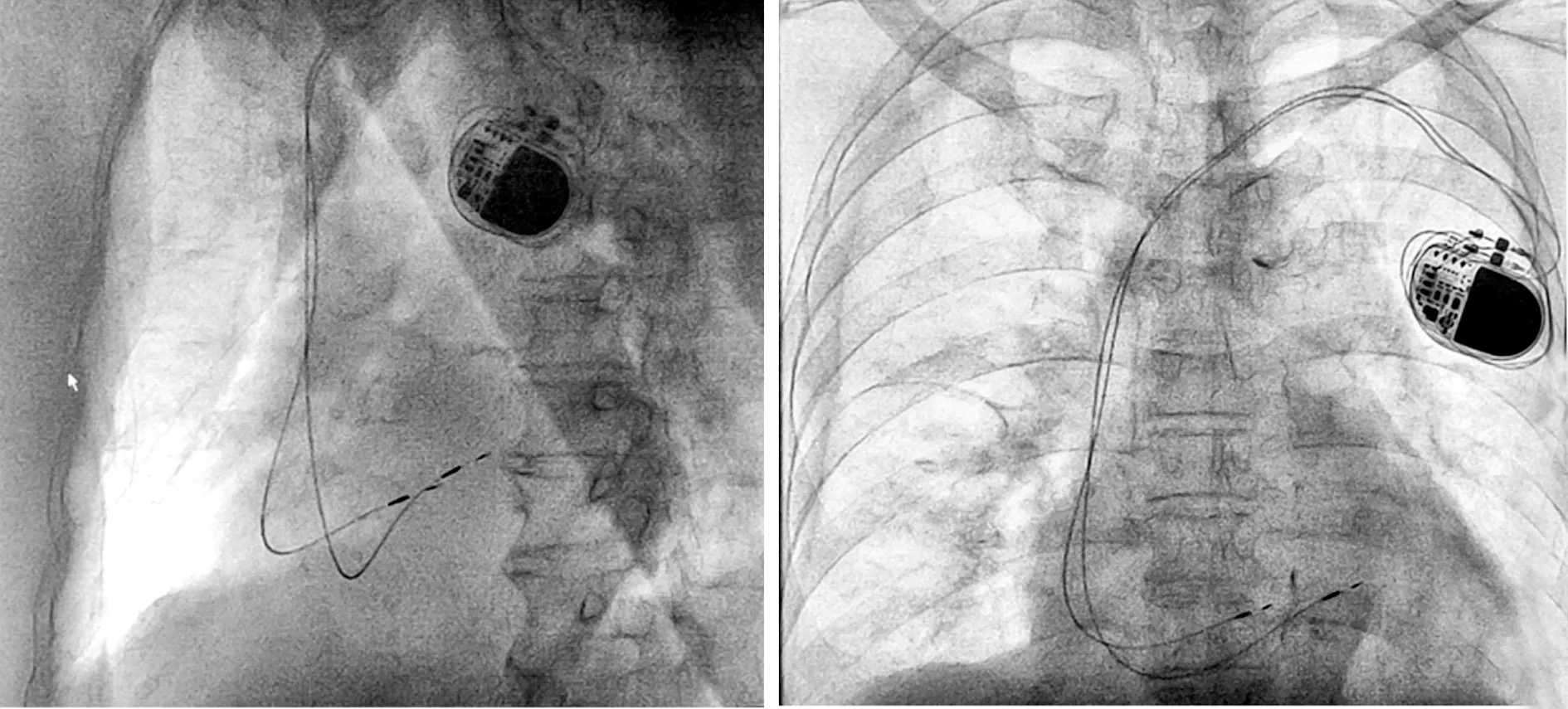

行起搏器置入术:术中基线心电图为图1。经腋静脉分别循钢丝导入两7F短鞘,经该鞘送入两C315长鞘至右房,再经C315长鞘导入两根3830电极至His部位,两电极交替参考进行His电位标测,标测到清晰His部位后以电压5 V,脉宽1 ms起搏,逐渐降低起搏电压,单极起搏阈值为2.8 V 以上,双极起搏阈值为1.6 V,感知:3 m V,阻抗:600Ω;送另一3830电极至室间隔旋入电极于左束支区域起搏心电图为右束支阻滞图形,起搏阈值:0.9 m V,R 波感知10 m V,阻抗:600Ω;X 线透视(图2)显示电极张力良好,His电极及右室电极分别连入REDR01起搏器心房、心室接口;程控起搏器:AV 间期300 ms;白天基础起搏频率为60次/分,夜间基础起搏频率为50次/分,开启频率应答功能。

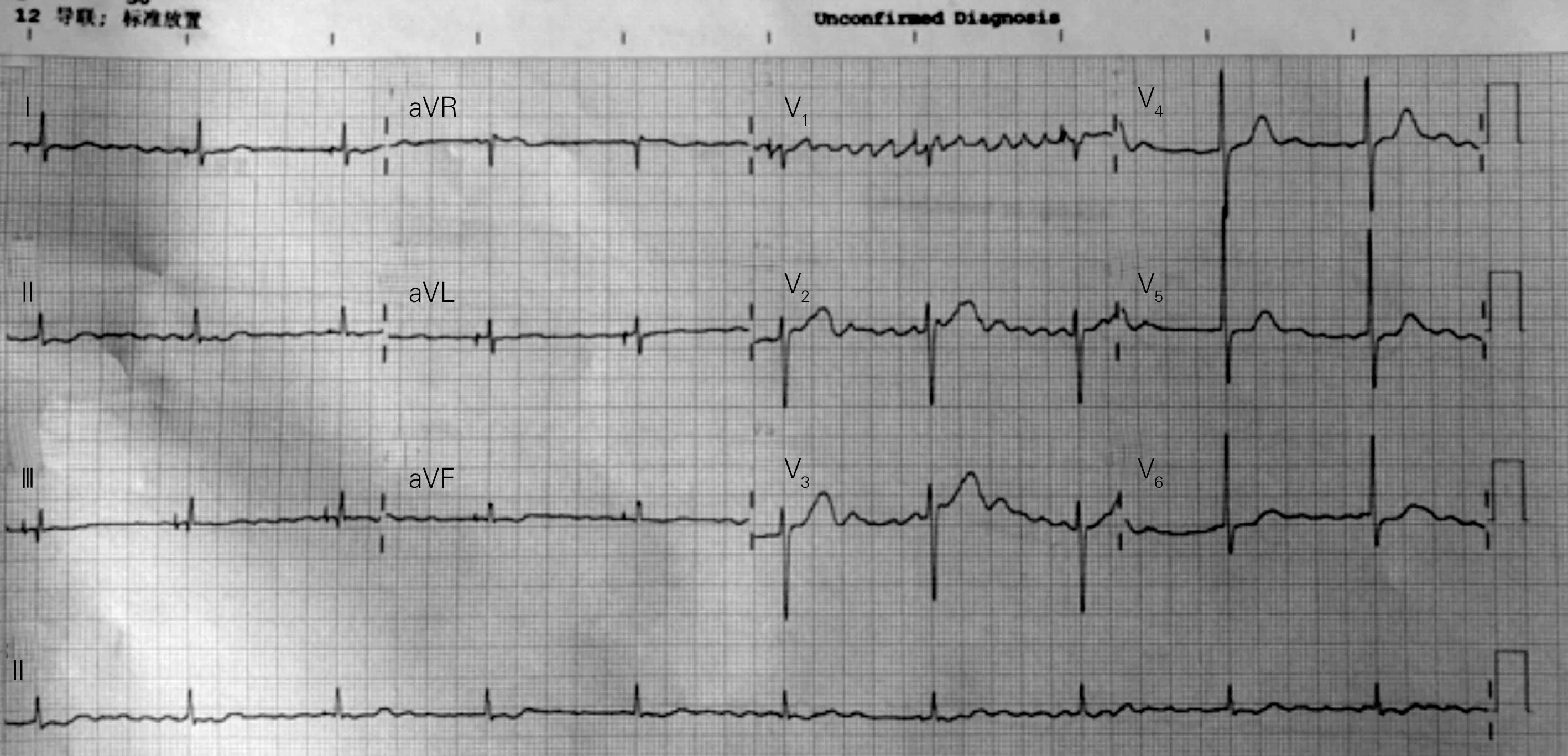

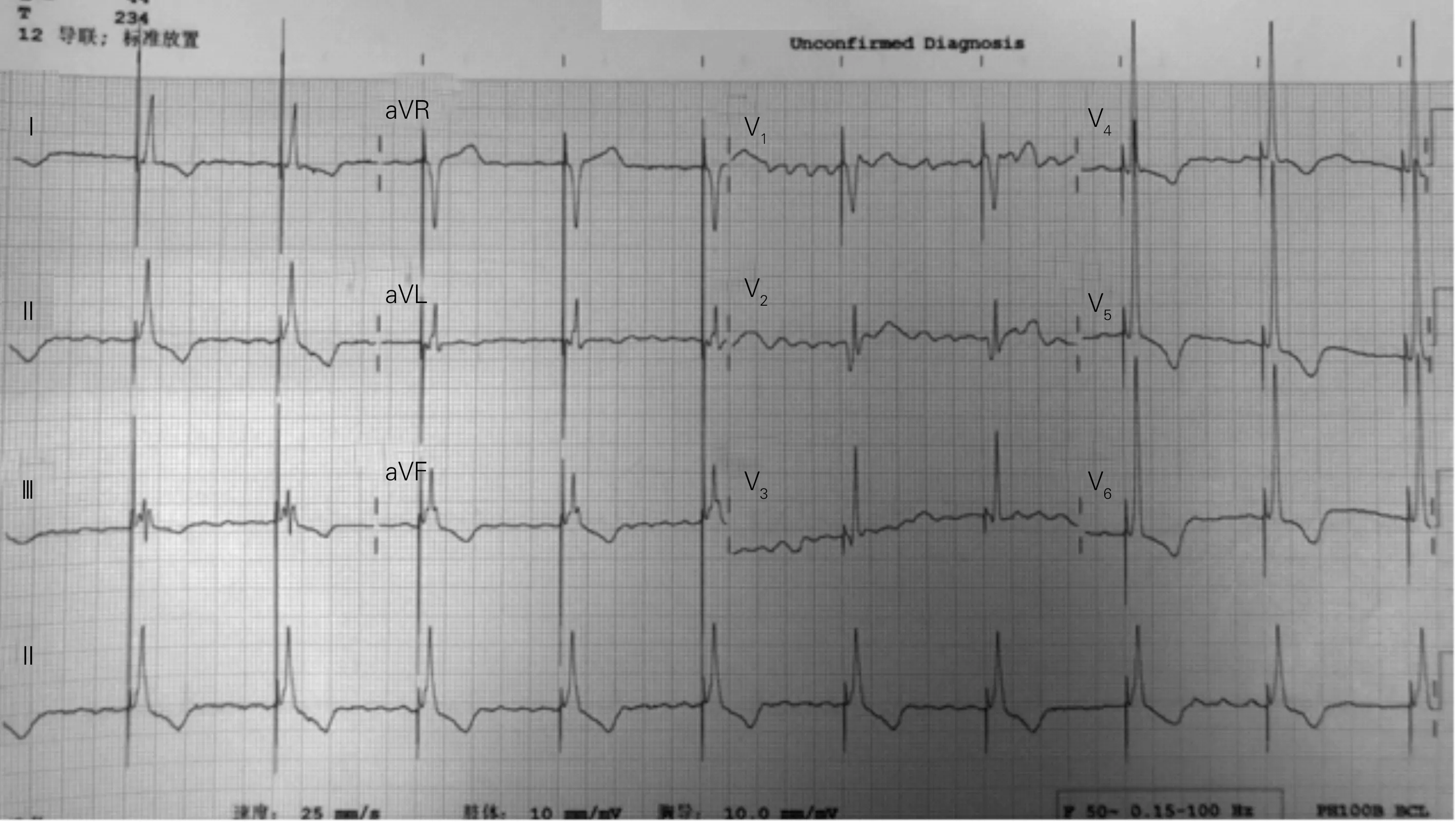

术后4个月患者气短、乏力症状明显好转,6 min步行试验为267 m,BNP下降80%,单药治疗血压可控制于130~150/80~90 mm Hg,术后4个月起搏器工作良好,His起搏心电图(图3)QRS波形态与术中一致,His起搏阈值未见升高,AP-VS:98.4%,AS-VS:1.6%,AS-VP 及AP-VP 均 小 于0.1%。程控调整为心室电极起搏(左束支起搏)(图4)时QRS波宽度为115 ms。

图2 患者不同体位X 线透视影像

图3 术后4个月随访中His束起搏图形

图4 术后4个月随访中程控调整为心室电极起搏(左束支起搏)

讨论本例为三度房室传导阻滞,起搏比例将为100%,传统心室起搏电极放于右室心尖部或右室间隔部,为达到左右室收缩同步,可选用CRT 治疗[1]。但CRT 通过调整VV间期纠正双室收缩的不同步性,其心室激动顺序为从心尖到间隔到心底。His起搏传导顺序为His束-左右束支-浦肯野纤维,其为生理学心室的激动顺序(从间隔到心尖到心底),且保持了相对正常的心室电激动顺序和左右心室收缩的同步性,故本例选择His起搏代替CRT 来实现心室同步化治疗[2]。

本例为高度房室传导阻滞,阻滞部位为房室结,His起搏位于其下,无需房室结消融,其心率完全由起搏器基础起搏频率及频率应答功能控制;患者His束起搏心电图无delta波,说明其无自身备份,且因患者非窦性心律,其心房无需放置电极,而左束支区域放置心室起搏电极做备份保护。左束支区域与His束解剖分布局限这一特点不同,左室间隔面内膜下传导束分布呈网状,且个体差异较大,起搏夺获的束支不尽相同,可分为左束支主干或左前分支或左后分支或更远端的左侧浦肯野系统[3-4],将导线经右室间隔旋入,穿间隔固定在左室间隔面内膜下,其核心在于能否夺获传导束,其特点:置入部位可记录到左束支电位;起搏QRS波形态为右束支阻滞图形;起搏后最大限度保持左室电同步。

患者现术后4个月随访起搏器工作良好,His束起搏阈值未升高,生活质量明显改善,血压单药控制良好,以上良好转归考虑为起搏器提高患者心率,His束起搏保持生理学心室的激动顺序以及左右室激动的同步性所致,His束起搏合并左束支起搏是否能为其带来长期获益有待进一步长期随访。