糖尿病患者内脏脂肪面积与糖尿病视网膜病变的相关性研究

柳怡莹 万 沁

糖尿病是一种慢性疾病,可并发全身多系统损害。糖尿病视网膜病变作为糖尿病患者高发的并发症之一, 早期的疾病防治对其治疗效果及预后均有重要意义。本研究拟对糖尿病患者内脏脂肪面积与糖尿病视网膜病变的关系做初步探讨。

对象与方法

1.研究对象:对2017年7月~2019年5月西南医科大学附属医院收治的1101例2型糖尿病患者进行研究。纳入标准:①符合2014年美国糖尿病学会(ADA)提出的T2DM诊断标准[1];②完成T2DM并发症筛查;③年龄20~80岁。糖尿病视网膜病变诊断和分期标准采用我国眼底病学会制订的2014年我国糖尿病视网膜病变临床诊疗指南[2],将其分为单纯T2DM患者887例, DR患者214例 (NPDR患者156例, PDR患者58例)。排除标准:排除1型糖尿病、妊娠糖尿病、糖尿病酮症酸中毒、高渗性昏迷者、尿路感染、既往有玻璃体视网膜手术史、高度近视性黄斑病变、角膜混浊或白内障 (严重影响眼底检查) 的患者。对纳入研究的患者进行问卷调查、体格检查、空腹血液标本采集以及眼底检查、内脏脂肪面积的测定。所有纳入患者均签署知情同意书。

2.方法:(1)内脏脂肪面积的测定:内脏脂肪面积的测定采用生物阻抗法,检查前约9h嘱患者禁止饮食,受诊者仰面躺床上并保持安静,将腹测量单元装在受诊者身上,指导受诊者呼吸,然后取下腹部测量单元,将生物电阻抗单元装在受诊者身上,指导患者呼吸。(2)眼底检查:采用尼康免散瞳眼底相机, 在暗室条件下以45°由专业人员对双眼进行照相。(3)其他指标:采血前24h禁食高脂饮食, 早晨空腹采肘静脉血, 测定糖化血红蛋白(HbA1c)、 血脂4项,血糖测定采用葡萄糖氧化酶法,HbA1c测定采用高效液相色谱法,血脂采用全自动生化检测仪测定。由专业人员对患者身高、体重、年龄、病程、高血压病史、吸烟史、饮酒史等指标进行测量与记录, 计算体重指数 (BMI)=体重(kg)/身高(m)2。

结 果

单纯T2DM与DR比较,除病程、内脏脂肪面积、高血压病史外, 各组别间性别、年龄、HbA1c、TG、TC、HDL、LDL、吸烟史、饮酒史等一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05), 详见表1。

表1 2型糖尿病患者与糖尿病视网膜病变患者一般资料比较

与单纯2型糖尿病组比较,*P<0.05

NPDR与PDR比较,除性别外, 各组别间病程、年龄、HbA1c、内脏脂肪面积等一般资料比较,差异无统计学意义 (P>0.05),详见表2。

表2 非增殖期与增殖期视网膜病变一般资料比较

与非增殖期糖尿病视网膜病变组比较,*P<0.05

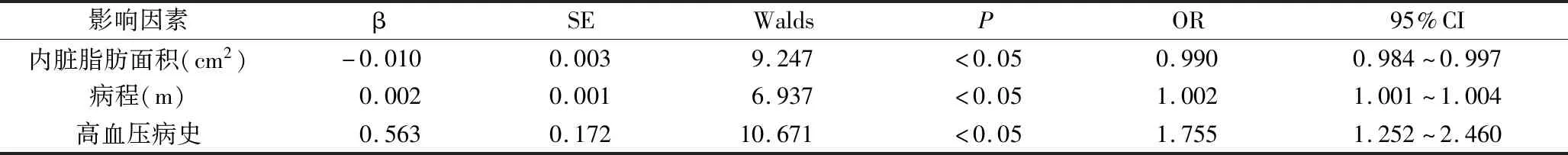

Logistic回归分析显示,病程、内脏脂肪面积和高血压疾病是糖尿病视网膜病变的相关因素,内脏脂肪面积与糖尿病视网膜病变呈负相关,内脏脂肪面积每增加1cm2,糖尿病患者患糖尿病视网膜病变风险减少1%,详见表3。

讨 论

研究表明,糖尿病视网膜病变(DR)是最常见的糖尿病微血管并发症,在工业化国家,糖尿病视网膜病变(DR)是≤50岁人群失明的主要原因,也是老年失明的第三大重要原因[3]。糖尿病视网膜病变的发生率会随着糖尿病病程的延长和患者年龄的增长而增加,其通常在糖尿病诊断10年后发生[4]。

研究显示,DR发病机制尚不明确,可能与小动脉狭窄、小静脉扩张、 自由基形成与清除失调、脂肪因子及炎性因子的作用、氧化-还原势能失调有关[5~9]。基膜增厚、周细胞损失和内皮间紧密连接的破坏是DR早期病理生理机制的特点[10]。内脏脂肪对人的内脏起着支撑、稳定和保护的作用。有研究表明, 分布于不同部位的脂肪组织在代谢及内分泌功能方面存在明显差异[11]。

表3 3种影响因素与糖尿病视网膜病变的Logistic回归分析

有研究认为,内脏脂肪与糖尿病患者的视网膜病变进展呈负相关,可能仅是由于糖尿病并发症患者控制不力导致的胰岛素缺乏,或者是随着年龄或糖尿病病程的延长脂肪量减少的反映[12]。而王看然等[13]相关研究显示,2型糖尿病患者体内脂肪分布和脂肪因子分泌与DR无关。Moh等[14]研究显示,在T2DM≥10年的受试者中,DR组BMI、WC、VFA均高于非DR组。这些发现表明,长期T2DM患者的内脏肥胖与DR有关。这种关系可能是由于共同存在的肾脏负担所反映的全身血管损伤。因此,有效管理内脏脂肪和减轻肾脏负担可能改善DR的易感性。Anan等[15]研究发现,DR组体重指数、腰围均高于NDR组,DR组血浆甘油三酯水平高于NDR组,高密度脂蛋白胆固醇水平低于NDR组,DR组空腹血糖、VFA均高于NDR组,多因素Logistic回归分析显示DR是由高VFA和胰岛素抵抗独立预测的。

本研究与Tayama等[12]研究结果存在一致性,认为糖尿病视网膜病变和内脏脂肪面积呈负相关,但内脏脂肪面积在NPDR患者与PDR患者之间比较差异无统计学意义。可见,内脏脂肪面积对于糖尿病视网膜病变有一定的预测价值,但对于增殖期糖尿病视网膜病变和非增殖期糖尿病视网膜病变无特殊意义。究其原因可能是内脏脂肪组织可产生多种炎性因子、脂肪因子和血管活性肽,能导致心血管系统的炎性反应、氧化应激、结构重塑和功能异常所致[16,17]。李卉等[18]相关研究显示,内脏脂肪组织中分泌的血清脂肪因子脂联素(APN)是具有抗炎、抗动脉粥样硬化、改善胰岛素抵抗的细胞因子,佟凤芝等[19]研究显示,单纯糖尿病组、非增殖性糖尿病性视网膜病变组和增殖性糖尿病性视网膜病变组脂联素水平显著降低。故内脏脂肪分泌的APN可能与2型糖尿病的视网膜病变进展有关。研究显示,预测心血管疾病和糖、脂代谢紊乱的最优指标可能是特异性的内脏脂肪型肥胖,而不是全身肥胖。造成该结果还可能是随着糖尿病患者病程的延长,内脏脂肪的减少所致,亦或者是对于内脏脂肪面积的测量方式不同,导致结果存在差异。

综上所述,内脏脂肪面积是糖尿病视网膜病变发生的相关因素,是DR发生的危险因素之一。但由于本研究是回顾性研究,针对人群为中国西南地区,代表性有限,单纯T2DM(n=887)组与DR(n=214)组之间数据差异略大,且未监测患者胰岛素水平、C肽指标及进一步探讨内脏脂肪面积影响糖尿病视网膜病变发生的相关机制,故必要时可扩大在各地区人群中进行前瞻性研究, 并通过基础实验研究进一步探讨与氧化应激、炎性因子释放、胰岛素抵抗相关的潜在机制。