东门桥人行景观廊桥与车行桥结合设计

谢尉鸿,陶渊,聂开羽

(四川西南交大土木工程设计有限公司广州分公司,广东广州510095)

1 工程概况

广州市增城区东门桥历史悠久,始建于1929年,历经“三次损毁、三次重建”,1985年重建的东门桥于2014年5月23日被百年一遇的特大洪水冲垮。本项目规划设计时,增城中心城区的增城大桥、人民桥、雁塔桥等三座跨增江桥梁都存在一定程度的拥堵,其中人民桥及雁塔桥检测为危桥,计划拆除重建,重建期间区域车流只能绕行增城大桥。因此本项目在规划设计时除需考虑两岸人行过江及观光需求外,同时需兼顾车行需求。

东门桥桥址位于增城老城区人民桥与增城大桥之间,桥位处水面宽约156 m,属内河Ⅵ级航道,通航净空尺度为40 m(净宽)×6 m(侧高),设计最高通航水位为7.934 m,百年一遇设计洪水位为11.47 m。按城市支路设计,双向两车道,设计车速30 km/h。两岸与沿江东路、沿江西路滨江风光带顺接,景观要求高。

2 方案构思

传统设计方案人行过江通道一般布置在车行道的两侧,以交通功能为主,人行功能为辅,多采用同一平面对称布置。国内外与本工程类似兼顾人行、车行功能的组合桥案例多采用双层桥面布置的现代桥梁,如上海徐汇区龙华港桥(图1),桥梁结构采用变截面连续钢桁梁,上层桥面为机动车道和有轨电车道,下层桥面为行人和非机动车通道,人行过江有行走在现代化廊桥中的体验感和科技感。

图1 上海徐汇区龙华港桥

东门桥西岸属于荔城街,为增城古县城所在地,古县城东门城楼亦在此,因此原桥得名东门桥,旁有东门渡,岸边有增城特色的“墟市”。桥址东岸属于增江街,东门桥是连接两岸交通、文化、经济的重要通道,它不仅仅是一座桥,还寄托着许多市民的“老增城”情结。重建东门桥具有深刻的历史意义,不适合采用类似上海龙华港桥这种现代化的桥型去解决人行、车行功能。为保持历史文脉,本桥方案构思针对中式廊桥文化进行了研究。

中式廊桥是桥梁与楼阁的珠联璧合之作。回溯两千多年历史长河,廊桥兴起于秦汉,繁荣于唐宋,鼎盛于明清。每一座廊桥除解决人行交通功能外,还承载了许多重要角色:它们是遮风挡雨或休憩场所、是祭祀宗庙,是交易市场、是娱乐平台,是地标建筑、是团结乡民的纽带,是传播文化的长廊。在中国百姓心目中,廊桥不仅是公共建筑,更是文化图腾。近年来,国内建成了部分以交通功能为主的廊桥,如黄山市文峰桥、绍兴风则江廊桥、婺源县景观廊桥等,基本都采用整幅、共面设计,在两侧人行道上加盖连廊的结构型式。这种型式优点是布置简单、构造处理容易;缺点是车行道位于桥面中央,对两侧连廊景观影响较大,与传统廊桥使用场景不符,难以继承传统廊桥的文化精髓。

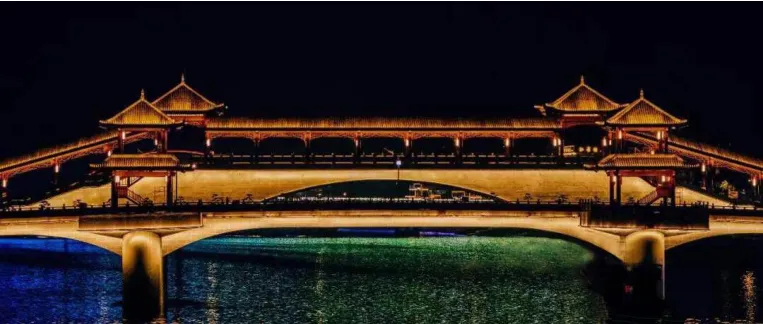

重建东门桥设计方案构思为“挖掘东门桥历史,重现水陆共一门”,国内首次采用人行景观廊桥与车行桥分幅结合设计的理念。整体造型采用具备岭南文化特点的门廊式玉带拱桥强化“东门”这一传统符号;通过廊、亭错落布置,高低起伏变化给行人、游客提供不同视角、不同高度的观光点,到达“一步一景”的效果。桥型布局突破了传统人行廊桥的单一功能,通过前后排建筑高度的巧妙搭配,使得车行桥、人行桥浑然一体。新建东门桥全长170 m,跨径组合为(28+30+55+30+27)m,分车行桥、人行桥南北分幅布置。桥梁全景如图2、图3所示。

图2 东门桥现场照片(南往北)

图3 东门桥现场照片(北往南)

3 景观设计

3.1 车行桥景观设计

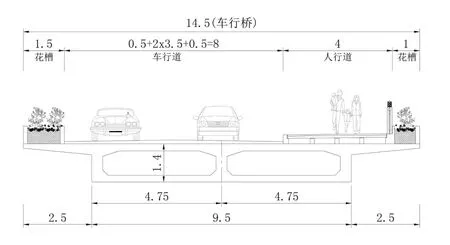

南侧车行桥主要为满足车行需求,按双向两车道设计,车行道宽8 m,同时为方便人行快速过江,南侧布置4 m宽人行道;两侧设花槽,北侧1.5 m宽花槽种植矮牵牛、玉龙草、小佛肚竹及台湾罗汉松,南侧人行道外1 m宽花槽种植勒杜鹃。同时在主墩南侧设置观景平台,布置双层望江亭,与人行桥连廊呼应,形成高低错落的景致。桥面布置如图4所示。

3.2 人行廊桥景观设计

图4 桥面布置

北侧人行桥宽6 m,采用玉带廊桥,主体支撑结构采用连续拱形造型,其主跨处拱高而薄,形若玉带,与水中倒影构成一轮明月,桥上采用具有岭南式建筑风格的连廊,并在主墩处设肩亭、在两侧桥头设临江亭。

连廊结构方面,考虑到连廊体量较大,连廊采用卷棚顶。主体采用钢结构,立柱纵向标准间距为6 m,横向间距为4.8 m,立柱规格为D426 mm×12 mm,横梁底距离地面3.9 m,横梁上设置丁字架。丁字架上设置6根d203 mm×8 mm钢管作为屋面纵梁,纵梁上设置间距200 mm的横向80 mm×40 mm×3 mm方管椽子,再在其上做8 cm现浇钢筋砼混凝土屋面板,屋面板上再做小青瓦。连廊标准横断面如图5所示。

图5 人行廊桥连廊标准横断面图(单位:mm)

四座双层观景亭(望江亭、临江亭)结构主体采用钢筋混凝土,屋面做法与连廊相似,同时为了美观及节省空间,楼梯采用无中柱的螺旋钢楼梯,别有一番风味。

全部装饰采用仿古设计,色彩涂装方面,我国北方的宫殿、官衙建筑中一般用暖色,特别是用朱红色,而在南方,一方面受封建社会的建筑等级制度所局限,另一方面因为南方终年青绿、四季花开,使用的色彩比较淡雅,多用白墙、灰瓦和栗、黑等色的梁柱,形成秀丽淡雅的格调。本项目经比选,涂装采用栗色哑光漆,涂装效果见图6。

图6 人行廊桥端部及钢结构涂装效果图

3.3 其他细部景观设计

连廊一般位置采用传统回字形挂落,亭子位置采用荔枝挂落(见图7)。

图7 人行廊桥荔枝挂落示意图(单位:mm)

立柱底采用莲花型基座,栏杆为青色花岗岩材质,采用祥云柱头,图案为传统的“梅兰竹菊”,地面砖采用火烧面青色花岗岩。车行桥功能照明采用复古式灯杆与整体风格匹配,连廊及亭子屋面采用小型投光灯打亮,廊内照明采用中式壁灯。桥梁夜景见图8、图9。

图8 夜间景观照明整体效果

图9 夜间景观照明局部效果

4 结构设计

4.1 车行桥上部结构设计

车行桥采用五跨预应力混凝土常规连续刚构桥,主墩、边墩墩梁固结,桥台处设活动支座。桥面宽14.5 m,横向布置为1.5 m(花槽)+8 m(车行道)+4 m(人行道)+1 m(花槽)。主梁为单箱双室截面(图10),主墩处梁高4.5 m,边墩处梁高4 m,跨中及桥台处梁高1.4 m,梁高按曲线变化。箱梁两侧翼缘宽2.5 m,腹板厚0.4~0.6 m,底板厚0.24~1.0 m,顶板厚0.26~0.46 m。主梁按部分预应力A类构件设计,纵向预应力采用高强度低松弛钢绞线,腹板配置17-φs15.2钢绞线,顶、底板配置12-φs15.2钢绞线。腹板竖向预应力采用4-φs15.2二次张拉钢绞线体系,间距50 cm布置。

图10 车行桥主梁横断面图(单位:m)

4.2 人行廊桥上部结构设计

人行廊桥主体结构采用五跨预应力混凝土拱型变异连续刚构桥,主墩、边墩墩梁固结,桥台处设活动支座。桥面宽6 m,横向布置为0.25 m(栏杆基座)+5.5 m(人行道)+0.25 m(栏杆基座)。主梁为单箱单室截面(图11),主墩处梁高10.4 m,边墩处梁高4.2 m,跨中梁高1.8 m,桥台处梁高1.6 m。边跨、次边跨梁底曲线与车行桥基本保持一致,次边跨顶板设置梯道爬高,中跨顶板水平,底板采用半径42.33 m圆曲线变化,形成拱型结构。箱梁两侧翼缘宽0.3 m,腹板厚0.4~0.6 m,底板厚0.24~1.2 m,顶板厚0.28~0.48 m。主梁立剖面如图12所示。主梁按部分预应力A类构件设计,腹板配置17-φs15.2钢绞线,顶、底板配置12-φs15.2钢绞线。

4.3 下部结构设计

桥墩采用矩形空心桥墩,迎水面一侧做椭圆形导流措施,车行桥、人行桥、观景平台承台一体设计。主墩:车行桥墩柱矩形部分平面尺寸为9.5 m×4 m,车行桥南侧观景平台墩柱矩形部分平面尺寸为5.48 m×4 m,人行墩柱矩形部分平面尺寸为6 m×4 m,均为箱型空心截面,承台厚2.5 m,下接16根直径1.5 m钻孔灌注桩基础。边墩:车行桥墩柱矩形部分平面尺寸为9.5 m×2.2 m,人行桥墩柱矩形部分平面尺寸为6 m×2.2 m,均为实心截面板墩,承台下接12根直径1.5 m钻孔灌注桩基础。桥台采用轻型薄壁桥台,基础采用直径1.2 m钻孔灌注桩。

图11 人行廊桥主梁横断面图(单位:m)

图12 人行廊桥1/2主梁立剖面图(单位:m)

5 结语

本项目已于2019年底建成通车,获得了增城市民的普遍赞誉,已逐渐成为增城的地标性建筑物之一。重建的东门桥位于广州市增城区中心城区,承载了增城的文化历史传承。本桥在设计时积极探索了将人行廊桥及车行桥结合设计的设计理念,其建设既解决了车行过江问题,也综合考虑了人行过江、观光问题,在景观细节方面精雕细琢,为增城滨江带新增一景。也希望能为今后类似桥梁的设计及建设提供有价值的参考信息。