桐柏—大别造山带麻城地区金矿成矿地质背景及空间展布特征

徐江嬿, 曾小华, 刘 嘉, 杜文洋, 刘 雷

(1.湖北省地质勘查基金管理中心,湖北 武汉 430071; 2.湖北省地质调查院,湖北 武汉 430034)

湖北省麻城地区隶属于桐柏大别造山带,该区在三叠纪发生的陆—陆碰撞中,扬子陆块向北俯冲至华北陆块之下,发育多期次的韧性变形、脆性变形为主的北西西向推覆构造和断裂构造,并与后期北北东—北东向断裂构造相互交织组成格子状构造体系[1-2]。在上述两组断裂构造交汇的结点及其附近,形成(含钼或钨、铁、铅锌、铜、硫等)中酸性小岩体[2-3]。区域内多数金矿点矿体产出与断裂构造关系密切,区内断裂构造主要为韧性、韧脆性剪切带和脆性断层,韧性、韧脆性剪切带早期表现为顺层滑脱,晚期为挤压推覆阶段,此阶段为区内变质热液矿床的重要成矿条件和控矿构造。而脆性断层,尤其是近东西向和北东向,控矿作用明显。本文总结了该区金矿地质特征,并对找矿方向进行了探讨,以期为该区同类型金矿床的找矿和勘查工作提供借鉴。

1 区域地质背景

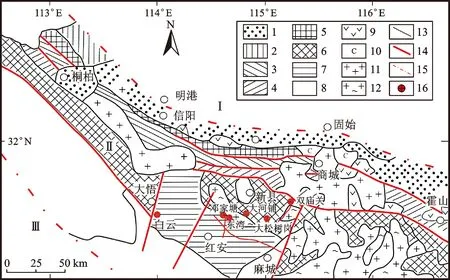

研究区(图1)大地构造位置隶属于秦岭大别造山系内商丹结合带的桐柏—大别高压/超高压变质带[4-5]。团麻断裂西侧桐柏—大别变质核杂岩隆起带北部由多个形成于不同构造环境,有着各自独立的建造特征、变形变质和构造演化序列的构造地层地体组成,经历了多阶段、多期次构造运动,经过多次聚合后拼贴并焊接为一体的复杂构造带[6-7]。

区域地层属秦岭—大别地层区卡房—龟峰山小区,主要出露中元古界大别山(岩)群(黑云斜长片麻岩、(角闪)黑云斜长变粒岩、斜长角闪(片)岩、石榴斜长角闪岩、榴闪岩、含石英绿帘角闪石岩、(石榴)黑云斜长变粒岩夹黑云二长变粒岩、条带状石英绿帘石岩、白云钠长片麻岩、浅粒岩等)和第四纪(砾石、砂砾、砂及亚砂土)[2-3,8]。区域岩浆岩活动频繁,包括了新元古代片麻状二长花岗岩、片麻状花岗闪长岩及辉长岩;晚侏罗世斑状角闪二长花岗岩;早白垩世正长花岗岩、斑状二长花岗岩、二长花岗岩。研究区位于武当隆起东段,经历了复杂的变质变形作用过程[9]。区内变质岩分布广泛,其中晚太古代至晚元古代地层、中元古代超基性侵入岩、新元古代基性—中酸性侵入岩均发生了变质作用。区内变质作用与成岩成矿的关系密切,区内主要变质作用有区域变质作用,次为混合岩化作用、动力变质作用及交代变质作用等。根据岩石组构特征及矿物组成特性分为片麻岩类、粒岩类、片岩类、斜长角闪岩类、大理岩类、石英岩类六大类[10]。热液蚀变作用具有多期性,其主要发育于基性岩体中、断裂破碎带中及岩脉两侧,基性—超基性岩中的蚀变主要有次闪石化、绿泥石化、蛇纹石化、滑石化、碳酸盐化、金云母化等,形成岩石有透闪石岩、绿泥石岩、阳起石岩、金云母岩、蛇纹岩及透闪石棉矿等。断裂破碎带中常见的蚀变有硅化、绢云母化、绿泥石化、绿帘石化、碳酸盐化、黄铁矿化等,并伴有多金属矿物产出。区内断裂构造主要为韧性、韧脆性剪切带和脆性断层,韧性、韧脆性剪切带早期表现为顺层滑脱,晚期为挤压推覆阶段,此阶段为区内变质热液矿床的重要成矿条件和控矿构造。而脆性断层,尤其是近东西向和北东向,为成矿热液通道。

图1 大别山北麓地质简图[2]

Fig.1 The sketch of geology of North Dabi

1.中新生代地层;2.二郎坪群;3.龟山岩组、南湾组;4.肖家庙岩组;5.秦岭岩群;6.桐柏—大别变质杂岩;7.红安岩群;8.榴辉岩;9.白垩纪火山岩;10.石炭系;11.燕山期花岗岩;12.晋宁期花岗岩;13.地质界线;14.断裂带;15.大别造山带边界;16.金矿床(点);Ⅰ.华北地块;Ⅱ.大别造山带;Ⅲ.扬子地块。

2 区内金矿床特征

2.1 双庙关金矿

双庙关金矿区内主要出露西张店基性火山岩组、新元古代片麻状二长花岗岩和新元古代变辉长岩,岩石中有后期石英脉、闪长岩脉、闪长玢岩脉、花岗斑岩脉、辉绿岩脉等侵入。区内构造以断裂为主,最主要的双庙关断裂构造总体北东向,另外发育有各方向的脆性次级断裂(裂隙),其中北东向和近东西向的断裂尤为发育。区内已发现8条金矿(化)体,其中Ⅰ号矿化体呈脉状走向北北东,地表出露长约100 m,产状286°∠50°,平均厚度0.71 m,Au平均品位2.53 g/t,矿体赋存于褐铁矿化硅化碎裂岩中,围岩为变辉长岩,为蚀变岩型金矿化体。Ⅳ号矿体呈透镜状走向北东,地表可见延伸约30 m,产状305°∠39°,厚度0.75 m,Au品位20.5 g/t,共生Ag品位292.0 g/t,矿体赋存于褐铁矿化硅化碎裂岩中,围岩为变辉长岩。Ⅴ号矿体呈脉状走向北东,地表延伸为160 m,控制矿体斜深80 m,产状340°∠60°~65°,平均厚1.71 m,Au平均品位7.93 g/t,矿体赋存于褐铁矿化硅化碎裂岩中,围岩为变辉长岩。Ⅷ号矿体产于近东西向的褐铁矿化石英脉中,出露长约30 m,产状352°∠34°,厚0.73 m,Au品位3.31 g/t,共生Ag品位42.39 g/t为石英脉型金矿体。

2.2 东湾金矿

东湾金矿区内主要出露西张店基性火山岩组,主要岩性组合为钠长角闪岩、浅粒岩、白云石英片岩、云母片岩等及第四系沉积物。区内脉岩发育,见有煌斑岩脉、闪长岩脉、花岗斑岩脉与石英脉。区内断裂构造较发育,主要有北东、北北东、北(西)西与近北向4组,其中北东向断层,走向50°~60°、倾向南东、倾角30°~45°,为本区的容矿构造。已发现金矿体2个,分别产于东湾南东方向约100 m的北东向硅化破碎带内与罗家塘南东侧小山包之近南北向硅化破碎带内。Ⅰ号矿体,控制延伸约156 m,厚约0.66~0.9 m,平均厚度约0.78 m,Au平均品位14.91 g/t,走向约40°~55°,倾向南东,倾角30°~40°。Ⅱ号矿体位于Ⅰ号南部,呈透镜状近南北向展布,长约80 m,厚约0.6 m,倾向东,倾角64°。区内含矿岩石类型有强硅化碎裂闪斜煌斑岩、碎裂石英脉、碎裂状花岗质片麻岩与弱硅化碎裂闪斜煌斑岩4种。区内金矿化不甚均匀,品位变化亦较大,一般6.70~8.50 g/t,最低2.20 g/t,最高可达43 g/t,矿化以北东向矿体最好,近南北向矿体次之。伴生有元素Ag、Cu、Pb、As、Sb与Hg等。围岩蚀变主要有硅化、黄铁矿(褐铁矿)化与绢云母化。

2.3 郑家塘金矿

郑家塘金矿区内地层主要为中元古界福田河片麻岩组、西张店基性火山岩组、上元古界武当群二岩组。构造以断裂活动为主,发育有各方向的脆性断裂(裂隙),其中北东、北西向2组尤为发育,为姜家湾断裂的次级断裂。矿区内共发现2条金矿体(Ⅰ号、Ⅲ号)和1条金铅锌矿体(Ⅱ号)。其中Ⅰ号矿体产状110°∠60°,平均厚度0.93 m,品位Au为1.33 g/t,矿体赋存于煌斑岩脉与片麻状二长花岗岩接触部位的褐铁矿化硅化碎裂岩中;Ⅱ号矿体走向140°,倾向南西,倾角48°~60°,矿体长约800 m,厚0.2~1.3 m,品位Au为0.75~27 g/t; Zn为2.98%;Pb为0.60%。Ⅲ号矿体走向150°~160°,倾向南西,倾角52°~66°,平均厚0.91 m,Au平均品位1.68 g/t,出露长约250 m。矿石类型主要为蚀变岩型,石英脉型次之。围岩蚀变类型主要为硅化、褐铁矿化、黄铜矿化、绢云母化等。以沿断裂充填并发生交代作用后形成的蚀变岩为Au主要赋存载体,围岩为片麻状二长花岗岩和白云钠长片麻岩,在围岩与破碎蚀变带的外接触带上局部也可见蚀变矿化现象。

2.4 白云金矿

白云金矿区内出露新元古代武当(岩)群二岩组(原桐柏山群)、陡山沱组、灯影组(现称“红安杂岩”四岩组,原红安群七角山组),早古生代乔店片岩—大理岩组沉积变质地层。矿区内岩石类型包括白云二长片麻岩、浅粒岩、变粒岩、白云石英片岩、变粒磷灰岩、含磷浅粒岩、含磷大理岩、绿帘钠长片麻岩等。矿床产于大磊山穹窿的核部及东翼,构成大磊山金矿田。区内断裂构造十分发育,按其走向不同,可分北西、北北西、北北东、北西西、北东、北东东向6组。矿(化)体主要受北西向断裂控制,其次受北东向断裂控制。共发现大小矿体13个,含金石英脉主要产于北西向断裂破碎中以Ⅱ、Ⅰ、Ⅷ号矿脉矿化较好,规模较大,其中含金最高的Ⅰ、Ⅱ号脉体产于穹窿核部的硅化蚀变碎裂岩中,围岩为片麻状花岗岩,含金品位较低的Ⅷ号脉产在穹窿周边的地层中,总体Au平均品位9.44 g/t。矿脉走向310°~280°,倾向南西,倾角40°~80°。由西向东,倾角由陡变缓再变陡,矿脉斜切穹窿核部及东翼地层。矿石类型主要为蚀变岩型,石英脉型次之。围岩蚀变主要有硅化、钾化和黄铁矿化,其次是碳酸盐化、绢云母化、重晶石化。北西向断裂为主要导矿及控矿构造,充填了含金石英脉;北北东向断裂对含金石英脉起了破坏作用。

3 控矿因素分析

3.1 地层与金成矿

区内金矿(床)点出露的地层有上元古界青白口系武当群二岩组、耀岭河组变火山岩组、中元古界福田河片麻岩组和西张店基性火山岩组,部分为中低Au丰度值的岩层和岩石,Au主要赋存在硫化矿物中或矿物解理、裂隙间,容易被活化、萃取。经过区域变质作用后上元古界地层中的部分Au、Ag等成矿物质被活化转移,使得地层上部和弱变质带中Au、Ag丰度提高,形成了原始含矿建造,成为金银矿的矿源层之一。

3.2 构造与金成矿

研究区内构造背景可分为两大类,一为伸展裂谷背景,二为同碰撞伸展构造及推覆构造。其中裂谷背景下产出有与基性—超基性岩相关贫磁铁矿、钨矿,同碰撞伸展构造及推覆阶段则形成白云式造山型金银多金属矿床[11-12]。

碰撞前伸展构造阶段见有两期较大的火山活动形成武当群与耀岭河组变火山岩,为区内金银铜铅锌等多金属矿床提供较为丰富物质来源,并见有新元古代变基性—超基性岩脉广泛侵入,内常赋存有与基性—超基性岩相关贫磁铁矿等。

同碰撞伸展构造及推覆构造阶段,晚加里东—海西期时为拉伸期局部浅海滞流盆地环境沉积下所形成一套寒武系黑色岩系,为本区沉积型钒钼矿、重晶石矿的重要含矿层位。地幔上涌处产出的古生代志留纪辉绿岩、辉长辉绿岩为铸石矿床产出提供有利条件,伴随武当造山隆升,在武当山岩群内部及耀岭河组接触带附近常见顺层滑脱构造产出,为区内金银矿重要的赋矿构造,后期推覆构造阶段产出大量逆冲断裂与紧闭褶皱,其中背斜控制以及脆—韧性转折部位为区内金银矿成矿有利部位,这与大多数造山型金矿成矿背景是类似的[13-16]。

3.3 岩浆与金成矿

区内岩浆活动较为频繁,主要表现为新元古代片麻状花岗岩、变辉长辉绿岩和中侏罗世斑状片麻状二长花岗岩,表明区内存在多期次岩浆活动。中生代岩浆侵入岩与金矿成矿关系密切,对金矿成矿作用主要是提供热能,激发、活化岩石中的成矿物质,同时岩浆热液携带大量成矿物质顺深大断裂上涌,于构造有利部位沉淀成矿;区内岩脉主要有花岗斑岩脉、变辉长岩脉、煌斑岩脉、石英脉等,大体以北西、北东、东西向展布,整体形势呈杂乱出露,岩脉矿化不显著,矿化现象多发育于脉岩边部接触带及其裂隙面,显示矿化为多期热液活动富集产物。

4 空间展布特征

区内金矿床点的空间展布,受区域地质构造、岩浆活动、变质作用等多种因素控制,由于华北板块与扬子板块多次俯冲、对接、碰撞和受西太平洋的构造—岩浆活动带的影响,造就了桐柏—大别地区在北西西向的剪切构造系统控制了含金建造及岩浆岩的展布,叠加了北东向剪切带,成为格状展布的阵势。在这一构造格局上北西西向的剪切构造系统控制了含金建造及岩浆岩的展布;北东向构造在大别山区尤为明显,区内以北东向剪切系统为主,与北西西向构造联合控制了区内金矿产出,大致分为西、中、东3个矿化集中带。

(1) 西带分布于陡山坡—陈家冲一带,主要有陡山坡金矿、郑家塘金矿、石家冲金矿、东湾金矿矿床等,大体呈北西向展布,间距约3.5~4 km,南距军师岭断裂带约5 km,矿体多受北东向断裂构造控制,矿化多产于中侏罗纪花岗岩体中,与煌斑岩脉体关系密切。

(2) 中带分布于大河铺—熊家坳一带,主要有叶家湾金矿、项家冲金矿、大河铺金矿、熊家坳金矿床等。大河铺一带金矿点呈近东西向展布,间距1.5~3 km,与南部熊家坳金矿床相距约10 km。中带金矿体受近东西向断裂构造控制,破碎带主要发育有石英岩脉、硅化碎裂岩,矿体主要赋存于黄铁矿化(褐铁矿化)石英脉中。

(3) 东带主要分布于大松树岗—双庙关地区,有双庙关金矿和大松树岗金矿,二者相距约16 km,大致平行团麻剪切带呈北东向展布,东距团麻断裂约15 km,矿床点主要产于新元古代花岗岩体中,与基性岩的侵位关系密切。此外东带南部团麻断剪切带与军师岭剪切带之交汇部位分布有桥头湾银金矿和万家畈金矿,出露新元古代片麻状花岗闪长岩及福田河片麻岩组,并见有燕山晚期斑状黑云二长花岗岩侵入,成矿除受构造控制外,还受燕山期花岗岩的侵位所制约。

5 总结

麻城地区金矿床大多形成于同碰撞伸展构造及推覆构造阶段,以蚀变岩型为主,桐柏—大别地区北西西向的剪切构造系统控制了含金建造及岩浆岩的展布,后期又叠加了北东向剪切带,整体成为格状展布的格局。区内金矿被北东向剪切带分为西、中、东三个矿化集中带。