为课堂再开一扇窗

陈海亚

摘 要:良好的数学教育必定不能停留于课堂,而是具有可持续性、具有自我生长力的教育;要让不同的学生得到不同的发展,研究探索也绝不能止于课堂,而应向课堂外不断延展。文章从自主探究、问题意识、实践体验、创新精神四个方面,结合生动的课例阐述了笔者在数学课堂、课后延伸教学方面的一些实践与体会。

关键词:课后延伸;探索;问题;实践;创新

一、一句话引发的思考

一直记得多年前的一节公开课,内容是“梯形的面积计算”。有趣的情境引发学生对新知的思考,简洁的导学单引领学生自主探索,热闹的小组汇报重点突出、难点解决,精心设计的练习巩固新知,一切顺顺利利。笔者悄悄抬腕瞄了一下手表,正好40分钟,完美!

正打算下课,一只小手却举了起来,是小浩。想到下面一位上课的老师正在焦急等待,笔者的眉头微微皱了起来。可是,那只小手却依然倔强地举着。笔者只得强装笑颜,请他发言。“老师,我认为计算梯形的面积,还可以把它转化成三角形。”“你的想法很有意思,我们下课后再研究,好吗?”有经验的老师都会这样处理,笔者也不例外。小浩有点失望,但还是坐了下来。

在组织学生有序离开报告厅,经过小浩身旁之时,意外地听到他小声嘟囔:“每次都说下课后再研究,下课后再研究,下课后就忘记了!”笔者的脸突然像被火烧着了一般发烫。

对于每个教师来说,课堂40分钟是十分宝贵的,每个教师都竭尽所能,让学生在40分钟内能多获取些知识,多培养些能力,多发展些思维。然而,40分钟毕竟有限。那么在40分钟内没有解决的问题、没有探究的知识,就要随着一声“下课”戛然而止吗?能否把有限狭窄的数学课堂延伸到无限宽广的课外生活中去呢?教师又该如何指导学生在课后继续研究、探索数学知识呢?小浩的一句牢骚引起了笔者深深的思考。

翻开《义务教育数学课程标准(2011版)》(后面简称《课程标准》),前言中的一句话让笔者茅塞顿开:数学课程应致力于使人人都能获得良好的数学教育,不同的人在数学上得到不同的发展。良好的数学教育必定不能停留于课堂,而是具有可持续性、具有自我生长力的教育;要让不同的学生得到不同的发展,研究探索也绝不能止于课堂,而应向课堂外不断延展。

当然,要让知识从课堂延展到课外,往纵深处、广阔处不断漫溯,离不开教师的指导。只有教师树立了“课堂无限宽广”的理念,在教学中有意识地引领学生课后持续探究,才能收获知识与思维的累累硕果。

二、笔者的实践探索

这几年,笔者致力于在自己的课堂上进行实践研究,努力把40分钟的课堂延伸到广阔的课外,也初步有了一些小小的收获,在此与大家分享。

1. 探索不止,触类旁通架构知识网

自主探究是数学课堂一种重要的学习方式。在探究中,学生积累数学活动经验,发展数学思维能力,感悟数学思想方法。然而,在现实中,学生的探究活动往往因一节课的结束,而随之结束。如何能让学生的探索不止?如何能让学生的探索更有效率?笔者做了一些有益的尝试。

【案例再现】

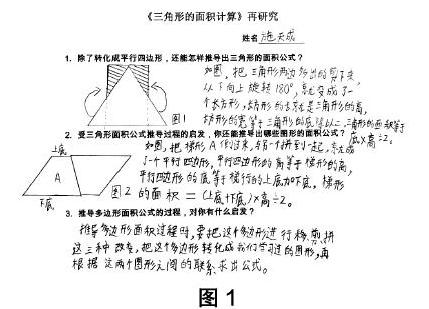

在五年级上册教学“三角形的面积计算”一课。课尾,笔者出示了下面的“研究单”:

(1)除了转化成平行四边形,还能怎样推导出三角形的面积公式?

(2)受三角形面积公式推导过程的启发,你还能推导出哪些图形的面积公式?

(3)推导多边形面积公式的过程,对你有什么启发?

第二天早晨,办公桌上就多了几份惊喜。在此选取一份(如图1),与大家分享:

当探究活动延伸到课外,学生就有更充足的时间观察、思考、归纳……当课外的探究活动,有了教师具体的指引,学生便像有了指南针的指引,向着正确的方向进发。

在上面的案例中,学生课后在“研究单”的指引下,不但对三角形的面积公式有了不同角度的推导方法,而且对梯形等其他多边形的面积公式开展了研究,更重要的是在探究过程中充分感悟到将未知转化为已知的数学思想。教师对课堂的有意识延伸,使学生触类旁通,在脑海中架构起多边形面积的知识网络。这样的课后独立探究,也必将为学生的终身学习奠定基础,让学生的学习具有无穷的生命力!

2. 问题不止,质疑问难发掘新知识

问题是数学发展的源泉,也是数学创新的基础。学生提出的每一个问题,都是课堂上需要精心呵护的花朵。然而现实中,因为課堂时间的限制,很多的问题来不及在课堂上解决,便被遗忘在了课堂外。长此下去,学生的问题意识便被扼杀在了教师对问题的漠视中。

自打听了小浩那句话后,笔者作了深刻的反思:既然课上来不及解决所有问题,那么何不把对问题的研究延伸到课外?很快,笔者在班里设置了“问题百宝箱”,鼓励学生把课堂上没有解决的问题写在纸上投入“百宝箱”,其他学生可以从“百宝箱”中认领问题进行研究。凡是提出有价值问题的学生和成功解答相关问题的学生都能得到奖励。班里掀起了一股问题狂潮,每一个学生在数学课结束后都绞尽脑汁思考还能提出什么问题,同时争先恐后研究解答别人提出的问题。

【案例再现】

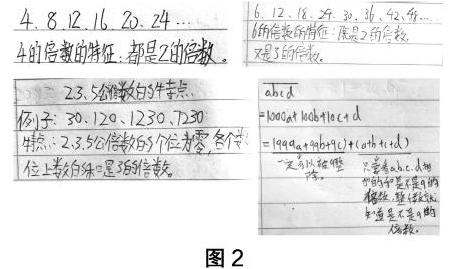

在五年级下册“3的倍数的特征”一课。课尾,笔者引导学生思考:我们已经研究了2、5、3的倍数的特征,你还有什么问题吗?

一问激起千层浪,很快,“问题百宝箱”里就多了几个问题:4的倍数有怎样的特征?6的倍数有怎样的特征?9的倍数有怎样的特征?2、5、3共同的倍数有怎样的特征?……

刚吃过午饭,就有一群小家伙把笔者堵在了办公室里,递上了他们的研究成果。比如:

一张张条理清晰、有根有据的研究纸,让笔者看到了一颗颗热爱数学研究的心。当教师把学生的问题研究延伸到课外,就为学生提供了一个更为广阔的研究平台、更为充裕的思考时间,让他们在质疑问难、答疑解惑中,发掘更多的新知识,开拓思维的新天地!

3. 实践不止,学以致用巧解生活题

《课程标准》指出,“要使学生综合运用数学知识解决简单的实际问题,增强应用意识,提高实践能力”。在新课标的引领下,老师们在课堂上都动足了脑筋,想足了办法,努力提高学生应用数学知识解决实际问题的能力。然而,囿于时间、空间、材料等因素,有些领域内的实践活动还是无法在课堂上充分开展,让学生亲身体会数学的应用价值。无意中翻到陶行知先生的话“生活即教育”,笔者茅塞顿开,何不让数学回到广阔的生活中去?!于是,笔者为学生设计了一份份“实践单”,让学生在生活中体验数学、应用数学,感悟数学的价值与魅力。

【案例再现】

在教学三年级“认识千米”这一课后,恰逢学生要步行去烈士陵园扫墓,为了让学生对“千米”有更深刻的感知和体验,出发前笔者为学生设计了如下的“实践单”:

(1)估一估:从学校门口出发走到( )是1千米。

(2)走一走:根据所用时间判断从学校出发走到( )大约是1千米。和你之前的估计接近吗?(在之前的课堂教学中,学生已经测过步行1千米所用的时间)

(3)估一估:根据已经走的路程估计从学校到烈士陵園的总路程大约有( )千米。

(4)算一算:根据所用时间计算从学校到烈士陵园的总路程大约是( )千米。

学生在步行到烈士陵园的过程中,实际也进行了一次有价值的数学实践活动。这样的数学实践对孩子来说是无比珍贵的,有了这样的亲身体验,孩子对“千米”的印象是具体而深刻的。这样的实践活动,使数学课堂不再拘泥于狭窄的教室,而是延展到阳光明媚的生活中去;这样的实践活动,使孩子眼里的数学不再是冰冷、遥不可及的,而是温暖、触手可及的。

4. 创新不止,打破常规引爆创造力

“创新”无疑是21世纪出现频率最高的词汇,当然它也是教育领域最重要的词汇。无论是培养学生的问题意识,还是提高学生的实践能力,其最终目的都是为了激发学生的创新精神。如果能在课堂四十分钟之外,有效地引导学生继续开展数学研究,学生在充足的时间、宽松的环境中,创新之泉一定会喷涌而出,带给教师更多的惊喜!

【案例再现】

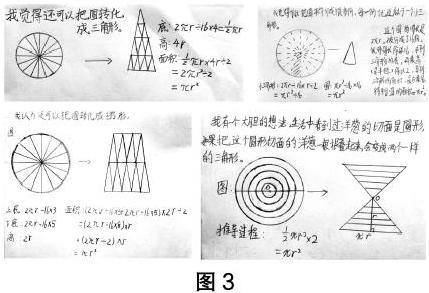

在五年级下册教学“圆的面积”一课,因课上的探索时间有限,学生重点展示了把圆转化成近似的长方形再推导出圆面积公式的过程。课尾,笔者启发学生思考:还能把圆转化成什么图形?根据你的转化过程,又该怎样推导出圆的面积公式?

以下是学生第二天上交的作品:

把圆转化成三角形、梯形,甚至联系生活想到了洋葱的切面,这么多的奇思妙想,为孩子们打开了一扇神奇的数学之门,让他们感受到了数学的妙趣横生、感受到了创新的无穷魅力。一张张精心绘制的图片、一个个严谨求实的推导过程,让笔者看到了创新之花在孩子的心间绽放!

如果说课堂40分钟是点燃孩子思维、实践、创新的火花,那么课后无限宽广的生活正是这数学之火熊熊燃烧的沃野。愿每一位教师都用心思考、精心设计,为孩子们的数学学习在课外再开一扇窗,引领他们看到不一样的风景!