计划烧除对云南松林土壤微生物及酶活性的影响

田荣,陈奇伯,2*,黎建强,2,赵雨田,杨关吕,左嫚

1.西南林业大学生态与环境学院,云南 昆明650224;2.西南林业大学石漠化研究院,云南 昆明 650224

火灾是森林最大的威胁,重特大火灾将摧毁森林生态系统,破坏生态系统平衡,甚至将林地变为裸地,无法发挥其固有的生态功能。而计划烧除是有目的、有计划、有控制、有步骤的利用低强度火烧的有利方面,在规定林区内烧除累积过多的可燃物,预防森林火灾,改善林分生长条件的一项重要营林措施(马爱丽等,2009)。计划烧除会使森林土壤温度升高,导致土壤性质发生变化,但合理的计划烧除可以变害为益,对生态系统平衡起着积极作用(舒立福等,1998),包括土壤理化性质、土壤微生物和土壤酶等。国外对计划烧除研究是作为森林生态系统的管理手段,来清理土地上的杂物,降低火险和促进森林更新。澳大利亚应用计划烧除对桉树(Eucalyptus robustaSmith)林进行可燃物管理,制订了完善的火险指标(张立存等,2012)。中国科学家对云南松(Pinus yunnanensisFranch)、思茅松(Pinus kesiyavar.Langbianensis)和马尾松(Pinus massonianaLamb)林等南方森林计划烧除的安全性、可行性等进行了较深入研究(刘广菊,2004;王秋华等,2018)。

土壤酶在土壤中参与许多物质循环和生物化学过程,其活性可作为土壤生态胁迫或土壤生态恢复等早期的敏感性指标,用作土壤养分及养分循环的指示物(牛小云等,2015;杨涛等,2005),反映土壤养分转化的强弱(陈立新,2004),在森林生态系统的生化过程中起关键的调节作用。土壤微生物在土壤养分转化过程和植被生态系统中发挥着重要作用,因此一直是森林生态系统研究的热点内容之一(杨万勤等,2004)。火烧引起的高温使酶变性而失去活性,而中低强度的火烧更多的是通过土壤环境变化对酶产生间接影响。土壤微生物是土壤酶的主要来源,火烧之后土壤微生物、土壤有机质和养分含量的降低直接减少了土壤酶的来源,降低土壤酶活性。计划烧除过程中森林枯落物的烧除改变了土壤的理化性质及林地微环境(孙毓鑫等,2009),间接影响土壤微生物生存,改变土壤微生物的数量和群落组成(薛立等,2011)。因此,国内外对计划烧除的研究主要集中于燃烧的可行性、安全性及火烧管控方面,对温度变化改变土壤性质直接或是间接导致微生物死亡与酶活性降低的原因方面探讨较少,对云南松林计划烧除与土壤微生物及酶的相关性研究鲜有涉及。因此,探讨计划烧除对云南松林土壤酶活性、微生物数量及其相互之间的关系,对更加科学地实施计划烧除和科学评价计划烧除后的生态环境效应有重要理论支撑。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

研究区域地处滇中高原玉溪市新平县南部的照壁山,位于东经 102°0′7″—102°0′8″E、北纬24°2′38″—24°2′41″N,是中国云贵高原、横断山地和青藏高原三大自然地理区域的结合部,典型高原山地丘陵地貌,海拔 1990—2050 m,是云南省亚热带北部与亚热带南部的过渡地带,代表性土壤为红壤。多年平均降水量1050 mm,区域年平均气温15 ℃。

1.2 样地设置与样品采集

研究对象为云南松天然次生林,计划烧除与未烧除样地中间有一条防火通道隔离,均位于坡中上部,林龄均约为30 a,树高、胸径、乔木层郁闭度近似,土层厚均大于1 m。近20 a来,计划烧除在每年1月下旬至2月上旬进行,从未间断。计划烧除样地地被物烧除后林分郁闭度约 0.5,平均胸径16.14 cm,平均树高13.00 m,计划烧除平均熏黑高度1.48 m,林下无灌木和草本,枯落物烧除后燃烧剩余物蓄积量0.50 t·hm-2。未烧除样地植被总郁闭度约0.95,云南松林平均胸径16.93 cm,平均树高12.24 m,枯落物蓄积量2.44 t·hm-2;灌木主要有木荷(Schima superba Gardn.et Champ.)、杜鹃(Rhododendron decorum Fr.)等;草本主要有紫金泽兰(Chalcites xanthorhynchus limborgi)、贯众(Cyrtomium fortunei J.Sm.)、毛茛(Ranunculus japonicus Thunb)、白茅(Imperata cylindrica (Linn.)Beauv.)等。2019年计划烧除时间为2月12—13日,土壤样品的采集时间为2月25—26日。分别在计划烧除与未烧除两块大样地内分别设置20 m×20 m标准样地3块,每个标准样地内取3个土壤剖面,分别在0—10、11—20、21—40、41—60 cm层各取3个重复土样。将新鲜土样放入4 ℃的恒温箱内后带回实验室,剔除土壤中杂物,一部分鲜土进行土壤微生物数量的测定,另一部分自然风干后过2 mm筛用于土壤酶活性的测定。

1.3 土壤微生物数量与酶活性测定方法

土壤细菌、放线菌、真菌数量的测定均采用稀释平板法。细菌采用牛肉蛋白胨培养基,以稀释度为10-4—10-7土壤稀释液接种;真菌采用孟加拉红马丁氏琼脂培养基,以稀释度为10-2—10-5土壤稀释液接种;放线菌采用淀粉铵盐琼脂培养基,以稀释度为10-3—10-6土壤稀释液接种。接种后按照不同微生物生长温度置于恒温箱内培养,细菌、真菌、放线菌分别培养2—3、3—5、2—4 d,期间检查记录微生物数量(李振高等,2008)。

土壤蔗糖酶、脲酶、过氧化氢酶、磷酸酶、纤维素酶和蛋白酶活性测定分别采用3, 5-二硝基水杨酸比色法、靛酚比色法、高锰酸钾容量法、磷酸苯二钠比色法、3, 5-二硝基水杨酸比色法和茚三酮比色法,按照各种酶所需恒温温度在培养箱里培养不同时间,处理比色(邵文山等,2016)。

1.4 数据处理

采用SPSS 22.0软件对数据进行分析处理,单因素方差(one-way ANOVA)分析土壤酶活性和土壤微生物数量的显著差异性,对微生物数量和酶活性作Pearson相关性分析。

2 结果分析

2.1 计划烧除对土壤微生物数量的影响

土壤微生物对土壤温度极为敏感,土壤温度变化导致微生物数量变化。计划烧除后土壤细菌、真菌、放线菌数量变化特征见表1。

由表1可知,云南松林的计划烧除使微生物总体数量减少,细菌和放线菌在 0—10 cm土层未烧除样地大于烧除样地,具有显著差异性(P<0.05);在11—60 cm土层,烧除样地与未烧除样地的微生物数量基本保持一致,不具差异性(P>0.05);真菌在 0—20 cm土层未烧除样地大于烧除样地,具有显著差异性(P<0.05);在21—60 cm土层,烧除样地与未烧除样地的微生物数量基本保持一致,不具差异性(P>0.05)。结果表明,计划烧除导致的表层土壤温度短时间内急剧变化,使大量微生物死亡,致使微生物数量下降。计划烧除属于低强度火烧,较深层不受火烧影响,微生物数量基本保持不变。表1显示,细菌、真菌及放线菌3种微生物中,真菌对计划烧除的温度最为敏感。

表1 土壤微生物数量特征Table 1 Microbial quantity characteristics

2.2 计划烧除对土壤酶活性的影响

土壤酶是土壤生物学特性的重要指标之一,火烧后土壤酶会随土壤温度变化而变化。计划烧除后不同土层土壤蔗糖酶、脲酶、过氧化氢酶、磷酸酶、纤维素酶和蛋白酶的活性特征见图1。

由图1a、e可知,在0—20 cm土层,计划烧除样地蔗糖酶、纤维素酶的活性显著小于(P<0.05)未烧除样地,随着土层加深,酶活性基本保持一致,在21—60 cm土层变化不大,差异不显著(P>0.05)。蔗糖酶、纤维素酶与土壤碳含量、循环、细菌数量等有关,计划烧除使土壤表层有机质含量减少,细菌数量降低,蔗糖酶与纤维素活性降低。

由图1b、f可知,在0—10 cm土层,计划烧除样地脲酶、蛋白酶的活性显著小于(P<0.05)未烧除样地,在11—60 cm土层酶活性计划烧除样地与未烧除始样地酶活性基本保持一致,差异不显著(P>0.05)。计划烧除对脲酶、蛋白酶酶影响在土壤最表层,脲酶、蛋白酶与土壤全氮、全磷有关,计划烧除烧除土壤表层地被物,土壤表面氮量减少,酶活性降低。

过氧化氢酶活性与微生物活动及土壤呼吸强度等因素有关,能反映土壤生物学过程的强度。由图1c可知,在0—60 cm土壤层,过氧化氢酶活性都是计划烧除样地显著低于(P<0.05)未烧除样地。因为火烧过后,高温使土壤生物死亡,生物活动下降,土壤呼吸强度减弱,使过氧化氢酶活性在 0—60 cm土壤层都降低。

由图1d可知,磷酸酶与其它酶不同,其它酶活性在 0—10 cm土层计划烧除样地要低于未烧除样地,而磷酸酶在0—10 cm土层却相反,计划烧除样地高于未烧除样地,而在11—20 cm土层与其它酶变化相同,烧除样地低于未烧除样地,且均有显著性差异(P<0.05)。同样在21—60 cm土层,受火烧影响小,不具差异性(P>0.05)。究其原因,可能是计划烧除使土壤最表层含磷物质迅速分解进入土壤最表层,磷酸酶活性升高,在11—20 cm土层温度升高,没含磷物质补充,酶活性降低。

2.3 土壤微生物数量和酶活性的相关性

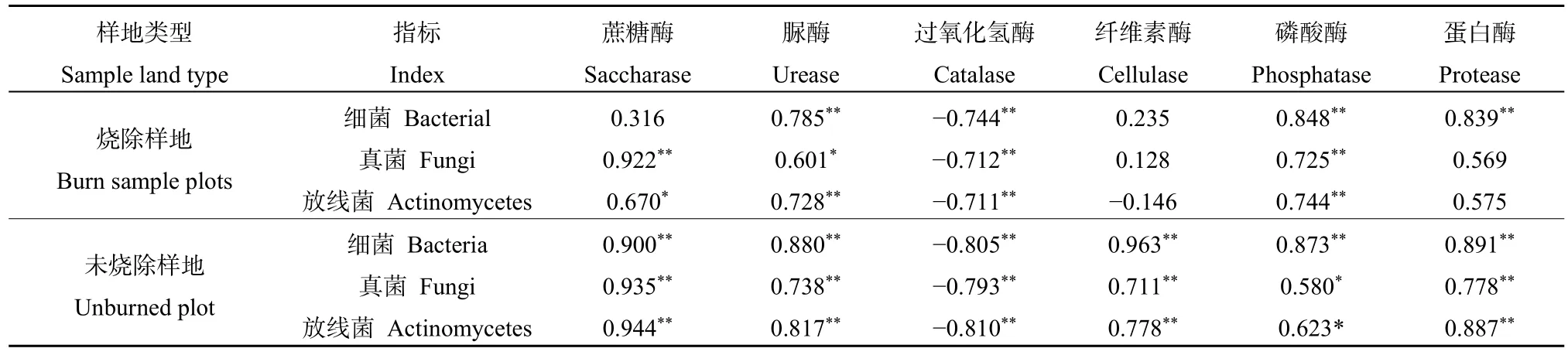

土壤微生物是土壤酶的主要来源,计划烧除使土壤微生物数量发生变化,因此土壤酶活性也会发生一定程度变化,具体土壤酶活性与微生物数量的相关性分析结果见表2。

为了解计划烧除前后土壤酶活性与微生物数量之间的相关关系变化,对微生物数量和酶活性作了Pearson相关性分析。由表2可知,未烧除样地细菌与蔗糖酶、脲酶、纤维素酶、磷酸酶、蛋白酶呈显著正相关,与过氧化氢酶呈显著负相关;与未烧除样地相比,烧除样地细菌与脲酶、过氧化氢酶、磷酸酶、蛋白酶的相关性变化不明显,而细菌与蔗糖酶、纤维素酶从极显著正相关减弱为正相关。火烧后土壤表层的细菌数量减少,蔗糖酶与纤维素酶的主要来源是细菌,因此相关性减弱。

表2 土壤酶活性与微生物数量的相关性分析Table 2 Correlation analysis between soil enzyme activity and microbial quantity

图1 土壤酶活性特征Fig.1 Soil enzyme activity characteristics

未烧除样地真菌与蔗糖酶、脲酶、纤维素酶、蛋白酶呈显著正相关,与磷酸酶呈正相关,与过氧化氢酶呈显著负相关,与未烧除样地相比,烧除样地真菌与蔗糖酶、过氧化氢酶的相关性变化不明显,而与脲酶、纤维素酶、蛋白酶的相关性从极显著正相关减弱为正相关,且与脲酶、纤维素酶、与磷酸酶的相关性增强为极显著正相关;由于磷酸酶活性在0—10 cm增强,因此与真菌的相关性增加。

未烧除样地放线菌与蔗糖酶、脲酶、纤维素酶、蛋白酶呈显著正相关,与磷酸酶呈正相关,与过氧化氢酶呈显著负相关,与未烧除样地相比,烧除样地放线菌与脲酶、过氧化氢酶的相关性不明显,与蔗糖酶、蛋白酶的相关性从显著正相关减弱为正相关、与纤维素酶相关从显著正相关变为负相关,由于放线菌在土壤主要与纤维素酶相关,放线菌的变化导致纤维素直接改变,因此与磷酸酶的相关性增强为极显著正相关。

3 讨论与结论

3.1 讨论

3.1.1 计划烧除对云南松林土壤微生物数量影响分析

土壤中微生物的生存受到土壤水分、土壤湿度、土壤酸碱度、土壤透气性和食物链等因子的影响,营林用火对土壤微生物的影响又是随着火烧持续时间、火烧后时间间隔期、火强度及土壤含水率等的不同而不同(许鹏波等,2013)。有研究表明,计划烧除短期内会引起土壤微生物生物量的显著下降(许光辉等,1986),最高温度往往大大超过大多数生物死亡的临界温度,极端情况下甚至能杀死表层土壤的全部微生物,对微生物群落最丰富的土壤表层和土壤有机质的影响最大。本研究结果显示,云南松林计划烧除对土壤细菌、放线菌的影响,越往土壤表层越明显,即细菌、放线菌数量是烧除样地低于未烧除样地,11 cm土层往下,土层深度增加,两种微生物受计划烧除的影响越来越小或不受影响,数量基本不变;相比细菌、放线菌,真菌受计划烧除的影响土层深度更深,21 cm土层再往下,真菌同样不再受计划烧除影响,数量基本不变。因此,计划烧除对土壤表层微生物有显著影响,深层土壤基本不受影响,真菌对温度敏感性更高,研究结果与前人(许光辉等,1986)对不同林分、地域的研究结果相似。

3.1.2 计划烧除对云南松林土壤酶活性影响分析

土壤微生物是土壤酶的主要来源,酶活性与土壤微生物数量的相关性较高(丁菡等,2007;王笛等,2012),土壤微生物变化导致土壤酶活性改变。土壤酶是土壤生态系统新陈代谢强度和有效营养养分的直观表现,是确定土壤中微生物活性最可靠的指标之一,土壤中各种生物化学和化学反应过程都有土壤酶的作用(Singh et al,2002)。本研究结果显示,云南松林计划烧除烧除对土壤表层10 cm内土壤脲酶、蛋白酶影响大,对蔗糖酶、纤维素酶在20 cm土层内都有影响,计划烧除样地酶活性都显著低于未烧除样地;而磷酸酶与其它酶不同,在10 cm土层内未烧除样却低于计划烧除样地,在10—20 cm与其它酶变化相同,计划烧除样地低于未烧除样地;过氧化氢酶在60 cm土层内都受计划烧除的影响,酶活性都是计划烧除样地低于未烧除样地。

有研究表明,土壤中较高的有机质含量可以使土壤酶保持在较高的水平(Jimenez et al,2002),水解酶活性与有机质、全氮、全磷之间呈显著正相关。蔗糖酶、脲酶、纤维素酶、蛋白酶、为水解性酶,云南松林土壤表层枯落物烧除,表层有机质、全氮、全磷减少,微生物数量降低,水解酶活性也降低。本研究中,计划烧除后的土壤表层酶活性降低结果与前人研究结果(李林海等,2012)相似。过氧化氢酶是氧化还原性酶,与土壤呼吸强度有关,经火烧过后,土壤生物死亡,微生物数量下降,呼吸强度降低,土壤过氧化氢酶活性降低。本研究中,计划烧除后土壤微生物数量下降,呼吸强度降低,因此过氧化氢酶活性下降,由于计划烧除属于低强度火烧,因此下降幅度相比未烧除样地较小,这一研究结果与前人得出的普遍研究结论相似(陶玉柱,2014)。磷酸酶与其他酶不同,酶活性在土壤最表层烧除样地大于未烧除样地,这与前人(李林海等,2012)研究结果有所不同,可能是由于火烧过后,枯落物中含磷酸物质迅速进入土壤中,刺激磷酸酶活性升高所致。环境状况或基质化学性质的剧烈变化能够显著改变微生物酶的活性,每一种酶都有其活性的最适温度、湿度和酸碱度,过高或过低都不利于酶活性。火烧之后,土壤酶活性的变化随酶的种类和林地种类而异。

3.1.3 计划烧除后云南松林土壤微生物数量和土壤酶活性相关分析

土壤微生物是土壤酶的主要来源,前人研究得出酶活性与土壤微生物数量的相关性较高(李宽莹等,2019)。本研究比较了计划烧除样地与未烧除样地土壤酶与微生物数量的相关性变化。研究结果显示,细菌与蔗糖酶、脲酶、纤维素酶、磷酸酶、蛋白酶呈显著正相关,与过氧化氢酶呈显著负相关;真菌与蔗糖酶、脲酶、纤维素酶、蛋白酶呈显著正相关,与磷酸酶呈正相关,与过氧化氢酶呈显著负相关;放线菌与蔗糖酶、脲酶、纤维素酶、蛋白酶呈显著正相关,与磷酸酶呈正相关,与过氧化氢酶呈显著负相关,这研究结果与王笛等(2012)的研究结论基本一致,土壤酶与微生物的相关性的不同与研究地域、立地、干扰措施及环境等有关,计划烧除后,由于土壤表层温度升高,微生物受到火烧的影响,土壤酶也枯落物烧除受影响,因此酶与微生物之间的相关性也改变,由于环境因素与干扰的措施的变化不同,酶与微生物之间的相关性变化也不相同。

3.2 结论

(1)云南松林计划烧除使细菌和放线菌数量在0—10 cm土层、真菌数量在0—20 cm土层急剧下降,随着土壤深度进一步增加,影响越来越小。

(2)云南松林计划烧除导致大部分表层土壤酶失活,其中对蔗糖酶和纤维素酶活性在 0—20 cm土层影响显著,对脲酶、蛋白酶在0—10 cm土层影响显著,对过氧化氢酶活性在0—60 cm土层都有显著影响,随土层深度增加受影响程度越来越小。而对磷酸酶活性影响在0—10 cm土层与其它酶相反,对20 cm以下土层的影响与其它酶趋于一致。

(3)云南松林土壤微生物与酶活性具有显著的相关性,计划烧除后,土壤微生物数量与酶活性变化,导致微生物与酶的相关性也发生变化。