基质深度及基质袋摆放方式对春季袋培番茄产量、品质和养分吸收的影响

张 佼 屈 锋 杨甲甲 胡晓辉

(西北农林科技大学 园艺学院/农业农村部西北设施园艺工程重点实验室,陕西 杨凌 712100)

截至2016年我国设施蔬菜(含瓜类)面积已达391.5万hm2,番茄设施栽培面积约77.8万hm2,番茄是我国设施蔬菜播种面积最大的蔬菜作物,已经成为满足我国北方地区冬春季蔬菜供应的重要组成部分[1]。基质栽培是无土栽培的最主要形式之一,可有效克服设施内土壤环境恶化、土传病虫害严重等问题,是一种能够实现农业废弃物资源再利用的生态高效型栽培模式[2-3],且基质栽培较其他无土栽培方式而言,其成本较低、更易操作,已成为我国无土栽培中推广面积最大的栽培形式[4]。袋培是基质栽培的一种主要形式,它所用基质的用量较少、水肥利用率高,可有效实现节水、省肥和省人工的目标,具有广阔的应用前景[5]。

许多研究学者研究得出了众多适应不同作物栽培的基质配方[6-10]和营养液配方[11-14]。基质袋培种植效果的优劣不仅受基质配方和营养液的影响,基质供应量/基质深度和基质袋的摆放方式对基质袋培也有显著影响。周彤等[15]发现5 L基质适合单株黄瓜的栽培,<5 L基质的处理产量急剧下降,>5 L基质的处理增产幅度变小。李宗耕等[16]发现起垄内嵌式栽培(一种将栽培槽镶嵌在土垄中的栽培方式)有助于甜椒根区温度的升高,从而促进秋冬茬辣椒的增产。但目前基质栽培中,关于供应基质深度和栽培袋摆放方式交互作用方面的研究甚少,实际生产中基质深度一般是以传统经验为主并未标准化,易造成基质的浪费或是植株养分供应不足。因此,本试验探究不同基质深度及摆放方式对春季袋培番茄产量、品质和养分吸收的影响,以期得到一种资源节约型且能促进设施番茄优质高产的袋培栽培方式。

1 材料与方法

1.1 试验场地和试验材料

本研究于2018年3—7月在陕西省杨凌高新技术产业示范区(34°28′ N,108°07′ E)揉谷设施农业基地非对称大跨度塑料大棚(总跨度17 m,南面跨度10 m,北面跨度7 m,长度100 m,高度6 m)内进行,以“巴宝丽”番茄为试材,于2018年2月10日在日光温室内50孔穴盘育苗。栽培基质为山东寿光恒先育苗基质有限公司生产的商品基质,其主要成分为草炭,基质的基本理化性质如下:碱解氮含量1 903.78 mg/kg、速效磷含量99.41 mg/kg、速效钾含量988 mg/kg,有机质含量185.42 g/kg,pH 7.28,EC值2.05 mS/cm。

1.2 试验设计

2018年3月22日选取长势一致的四叶一心番茄幼苗定植于栽培袋内,栽培袋的规格为100 cm×20 cm×16 cm(长×宽×高),每个栽培袋内种植3株。

本试验设置基质深度和基质袋摆放方式二因素,设置不同处理(表1)。基质深度分别为7.5、10.5和13.5 cm,对应的单株基质供应量分别为5、7和9 L;基质袋摆放方式为摆放在地面和地面下沉20 cm(地下挖宽25 cm,深20 cm的沟将栽培袋露天放入其中)。行距为60 cm,每行摆放9个栽培袋,每个处理3次重复,小区面积为19.20 m2,种植54株番茄。

表1 试验处理Table 1 Experimental design

于番茄开花坐果期(定植后30 d)开始浇灌山崎番茄专用配方营养液(pH 6.6、EC值1.2 mS/cm),开花坐果期、初果期和结果末期每天供应的营养液量分别为1.0、1.5和0.8 L/株,试验中每株番茄共浇灌100 L营养液。每株番茄留5穗果,其余田间管理均按照常规田间管理方法进行。

1.3 测定项目及方法

1.3.1生长指标的测定

于番茄定植后一周开始测定番茄植株的株高和茎粗,每隔15 d测定一次,连续测3次。茎粗用游标卡尺测定番茄子叶下1 cm处,株高用卷尺从番茄子叶节至最高生长点量取测定。

1.3.2番茄产量和品质的测定

每个小区选取5株番茄,每次采收时记录单株产量。选取第三穗完全成熟番茄果实测定品质。可溶性蛋白采用考马斯亮蓝G250染色法测定,可溶性糖和还原糖采用蒽酮比色法测定,维生素C采用钼蓝比色法测定,有机酸采用氢氧化钠滴定法测定,硝酸盐采用水杨酸法测定[17]。

1.3.3植株元素吸收量和基质养分利用率

分别在番茄开花期、初果期、盛果期和拉秧期4个时期,每个处理选取5株番茄,将根、茎、叶和果分别烘干磨粉过筛后用于测定全氮、全磷和全钾的含量,将取样植株对应的基质取适量风干后测定速效氮磷钾含量。H2O2-H2SO4消煮法消煮样品,用全氮流动分析仪法、钼蓝比色法和火焰光度计法分别对番茄不同器官内全氮、全磷与全钾含量进行测定。基质中碱解氮含量采用碱解扩散法测定,速效钾含量采用1 mol/L CH3COONH4浸提和火焰光度法测定,速效磷含量采用1 mol/L NaHCO3浸提和钼锑抗比色法测定[18]。

基质养分利用率=植株吸收养分含量/(基质中原有养分含量+基质中添加养分含量-基质中养分含量剩余量)×100%[19]。

1.4 数据处理与统计分析

用SPSS 20.0进行数据处理和方差分析,Excel 2010进行作图,Duncan法(P<0.05或0.01)进行多重比较。

1.5 综合评价分析

依据线性加权模型对番茄产量和品质指标进行综合评价[20]。由6组处理的8个指标构成决策矩阵X=(x)n×m,采用改进归一化法对决策矩阵进行指标标准化处理[21]。首先将负向指标(硝酸盐含量和有机酸)按式(1)转化为正向指标。

x′ij=maxxij-xij+minxij(1≤i≤n)

(1)

式中:X′ij为第i个处理的第j个转化后正向指标Xij为第i个处理的第j个原始指标;minXij为第i个处理中第j个指标的最小值;maxXij为第i个处理中第j个指标的最大值。

各项指标按式(2)进行归一化处理,得到新决策矩阵Y=(y)n×m。

(2)

各项品质指标的具体权重按照熵值法获得。按式(3)、(4)和(5)进行计算,最终获得权重矩阵Wj。

(3)

Dj=1-Ej

(4)

(5)

依据线性加权模型(6)计算各处理的综合评价值y′i。

(6)

2 结果与分析

2.1 不同处理对番茄前期植株生长的影响

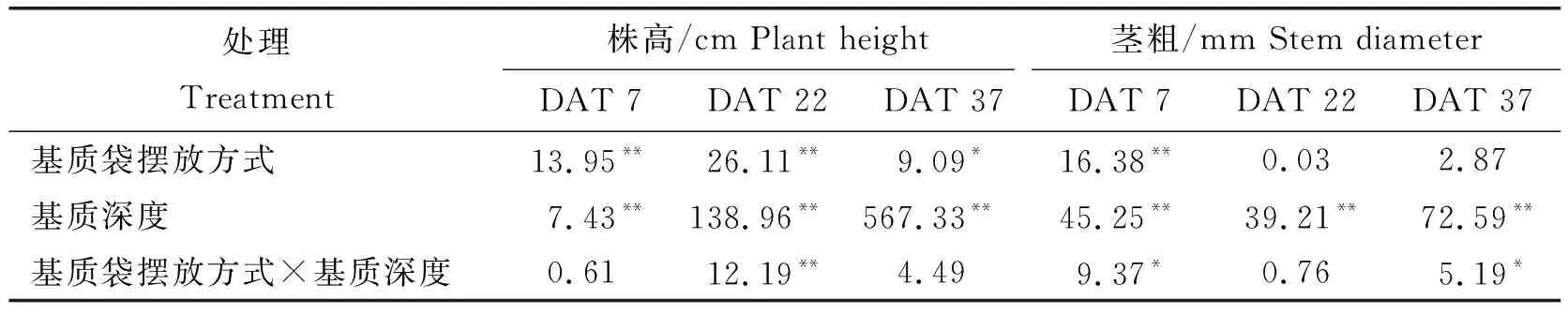

基质深度和栽培袋摆放方式对番茄株高的影响和方差分析如图1(a)和表2所示。定植后7~37 d,基质深度和基质袋摆放方式均对株高有显著影响(P<0.05),而两者的交互作用仅对22 d时的株高有极显著(P<0.01)影响,且T3处理的株高最高。从图1(b)和表2可以看出,定植后7~37 d,基质深度显著影响番茄植株的茎粗,除定植后第7天外,基质袋摆放方式对番茄植株茎粗均无显著影响,在7和37 d时,基质袋摆放方式和基质深度交互作用对番茄茎粗影响显著(P<0.05),且T3和T6处理的茎粗较高。

2.2 不同处理对番茄产量的影响

从表3可以看出,基质深度显著(P<0.05)影响番茄单株产量,基质深度和基质袋摆放交互作用对番茄单株产量无显著影响;对番茄单果重来讲,基质袋摆放方式和基质深度均影响极显著(P<0.01),两者的交互作用影响极显著(P<0.01)。随着基质深度的增加,番茄单株产量和单果重均逐渐增大;在基质深度相同时,地面栽培和地面下沉栽培处理的单株产量和单果重差异均不显著。T3与T6

误差线为标准差,同一时间点图例中不同小写字母表示在0.05水平上差异显著。Error bars represent standard deviation. Different lowercase letters in the same time point legend indicate significant difference at 0.05 level.图1 基质深度和基质袋摆放方式对番茄株高(a)和茎粗(b)的影响Fig.1 Effect of substrate depth and the way of matrix bag placement on plant height (a) and stem diameter (b) of tomato

表2 基质深度及基质袋摆放方式对番茄株高和茎粗的方差分析(F值)Table 2 Variance analysis of substrate depth and the way of matrix bag placement ontomato height and stem diameter (F value)

表3 基质深度和基质袋摆放方式对番茄产量的影响及番茄产量的方差分析(F值)Table 3 Effect of substrate depth and the way of matrix bag placement ontomato yield and variance analysis of tomato yield (F value)

处理的单株产量最高,均为3.83 kg/株;且随着基质深度的不断增加,基质深度对番茄产量的增产幅度越来越小,T2处理的单株产量比T1处理提高了32.95%,T3处理比T2处理的单株产量提高了9.12%;T5处理的单株产量比T4处理提高了21.71%,T6处理比T5处理的单株产量提高了11.99%。可见,基质深度是对番茄单株产量起主导作用的因素,且基质深度为13.5 cm时单株产量达到最大。

2.3 不同处理对番茄果实营养品质的影响

从表4可得,基质深度对测定的7项果实品质指标均有极显著影响(P<0.01),基质袋摆放方式对果实可溶性蛋白、番茄红素、硝酸盐和有机酸有极显著影响(P<0.01),基质深度和基质袋摆放方式的交互作用对番茄果实硝酸盐含量存在极显著影响(P<0.01)。基质深度对果实可溶性蛋白、维生素C、还原糖、可溶性总糖和番茄红素含量的提高有促进作用,且T3和T6处理的上述指标最优。随着基质深度的增加,番茄果实中硝酸盐和有机酸含量也随之增大,对番茄品质和口感造成一定影响。在同一基质深度条件下,除T2处理的可溶性蛋白和番茄红素含量显著>T5处理,T6处理的硝酸盐含量显著>T3处理,T4处理的有机酸含量显著>T1处理外,其余基质袋摆放方式处理的可溶性蛋白、番茄红素、硝酸盐和有机酸含量均无显著差异。

2.4 番茄产量、品质综合评价

虽然T3和T6处理的番茄单株产量及果实的可溶性蛋白、维生素C、还原糖、可溶性总糖和番茄红素含量均显著高于其他处理,但这2个处理的硝酸盐和有机酸含量也显著高于其他处理,因此较难通过单一指标评价不同处理的番茄产量和品质,故根据式(1)~(6)对产量和品质指标进行综合评价(由于在实际生产中,产量和品质占有同等重要的地位,因此将产量的权重设置为0.5,所有品质指标的总权重设置为0.5),以此来确定高产优质的处理。由表5可以看出,基质深度大的处理产量品质综合评分普遍高于基质深度小的处理。除T1和T4处理外,同一基质深度下,地面栽培处理的产量品质综合评分高于地面下沉栽培的处理。T3处理的番茄果实品质的综合评分最高,其次是T6处理,这些结果说明适当增大基质深度且地面栽培有利于番茄高产优质。

2.5 不同处理对番茄营养元素养分吸收累积和基质养分利用率的影响

2.5.1番茄氮素累积吸收量

从表6可得,在开花期,基质袋摆放方式和基质深度及两者的交互作用对番茄植株N素累积吸收量均有极显著影响(P<0.01),初果期以后,基质袋摆放方式对植株N素吸收量影响较小,基质深度对植株的N吸收量影响极显著(P<0.01),初果期基质袋摆放方式和基质深度还存在极显著(P<0.01)的交互作用,盛果期两者交互作用不显著。从图2可以看出,随着番茄生育期的推进,番茄植株的N 素积累量一直呈现出增加趋势。在开花期T3处理的N素吸收量最高,初果期T6处理的N素积累量最高,盛果期T3和T6处理的N素吸收量最高且无显著差异。初果期和盛果期基本呈现出基质深度大的处理比基质深度小的处理植株N含量高。同一基质深度下,开花期T1和T3处理的N素吸收量显著>T4和T6处理,初果期T1 和T2处理的N素吸收量显著>T4和T5 处理,但T6处理的N素吸收量却显著>T3处理,盛果期基质袋摆放方式不同的处理间植株N含量差异均不显著。

2.5.2番茄磷素累积吸收量

由表6可知,基质袋摆放方式和基质深度在3个生育期对番茄植株的P素吸收量均有极显著影响(P<0.01),且除盛果期外,其余时期2个因素间交互作用极显著(P<0.01)。从图3可以看出,随着生育期的推迟番茄植株的P累积吸收量基本呈现出升高趋势,只有T6处理的P积累量从初果期到盛果期略有下降。与N积累吸收量相似,在开花期T3处理的P吸收量最高,初果期T6处理的P吸收量最高,盛果期T3和T6处理的P吸收量最高且差异不显著。3个生育期基本均呈现出随着基质深度的增大,P累积吸收量也逐渐升高的趋势。在同一基质深度下,开花期T1和T3处理的P吸收量显著>T4和T6处理,但T2处理的P吸收量却显著

同一生育时期不同字母表示差异显著(P<0.05)。下同。The different letter means significant difference under same growing stage (P<0.05). The same below.图2 基质深度及基质袋摆放方式对番茄不同生育时期氮素累积吸收量的影响Fig.2 Effects of substrate depth and the way of matrix bag placement on nitrogen accumulation in tomato at different growth stages

表6 基质深度及基质袋摆放方式对番茄N、P和K养分积累量的方差分析(F值)Table 6 Variance analysis of substrate depth and the way of matrix bag placement ontomato N、 P and K nutrient accumulation (F value) mg/株

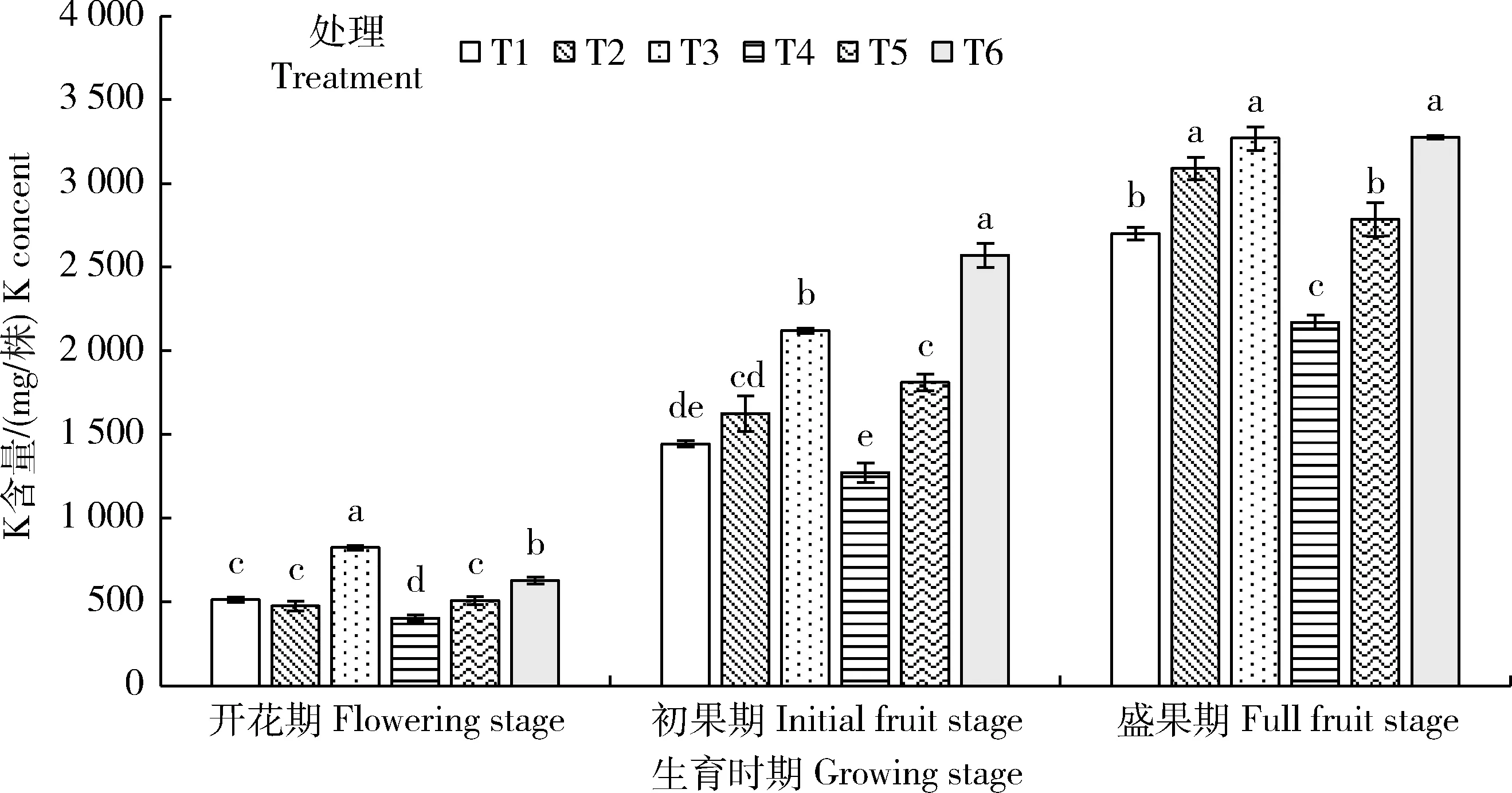

2.5.3番茄钾素累积吸收量

由表6可知,3个生育期内,基质袋摆放方式和基质深度对番茄植株K的吸收量有极显著影响(P<0.01),且二者存在极显著(P<0.01)的交互作用。

从图4可以看出,随着生育期的延长番茄植株K积累吸收量呈现出不断升高的趋势。与番茄N和P积累量相似,开花期T3处理的K吸收量最高,初果期T6处理的K吸收量最高,盛果期T3、T6和T2处理的K吸收量最高且差异不显著。随着基质深度的增加番茄K累积吸收量呈现出逐渐升高的趋势。同一基质深度下,除开花期T1和T3处理的K吸收量显著>T4和T6处理,初果期T6的K吸收量显著>T3处理,盛果期T1和T2处理的K吸收量显著>T4和T5处理外,其余不同基质袋摆放方式的处理间植株K吸收量差异均不显著。可见,不同基质袋摆放方式对番茄植株K吸收量的影响随生育期的推进而不断变化,开花期和盛果期基本表现为地面栽培的处理优于地面下沉的处理,初果期个别处理表现出地面下沉栽培的K吸收量优于地面栽培。

图3 基质深度及基质袋摆放方式对番茄不同生育时期磷素累积吸收量的影响Fig.3 Effects of substrate depth and the way of matrix bag placement on phosphorus accumulation in tomato at different growth stage

图4 基质深度及基质袋摆放方式对番茄不同生育时期钾素累积吸收量的影响Fig.4 Effects of substrate depth and the way of matrix bag placement on potassium accumulation in tomato at different growth stage

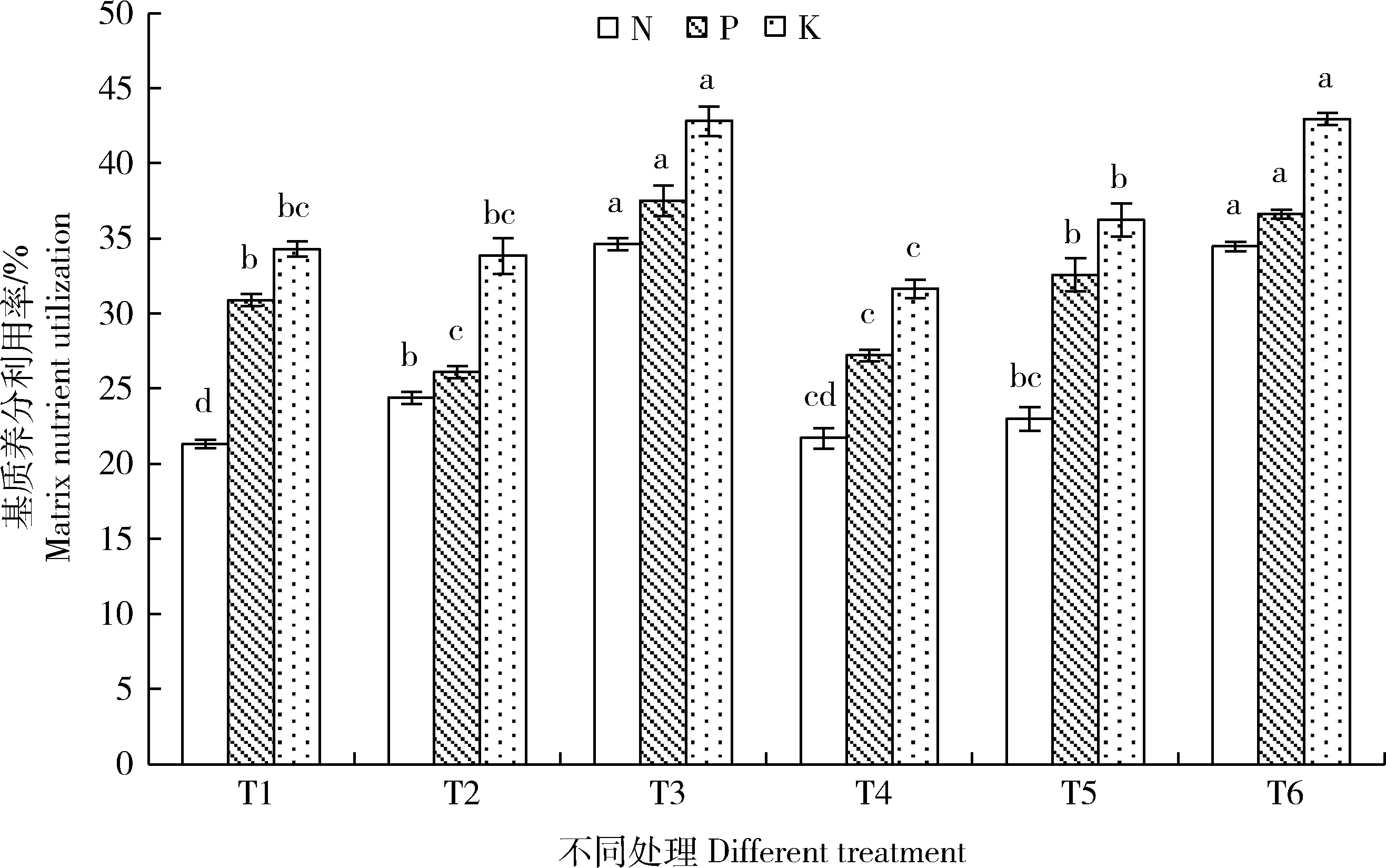

2.5.4基质养分利用率

从图5可以看出,K的基质养分利用率最高,其次是P,N最低。3种元素的基质养分利用率均呈现出随着基质深度的增加其养分利用率也随之升高的规律。T3和T6处理的基质N、P、K养分利用率在所有处理中最高且无显著差异,分别为34.64%和34.48%、37.52%和36.63%及42.82%和42.95%。当基质深度相同时,基质袋不同摆放方式对基质N和K利用率无显著差异,而P的基质养分利用率则表现为T1处理>T4处理、T2处理 同种元素不同字母表示处理间差异显著(P<0.05)。Different letters of the same element indicate significant differences between treatments (P<0.05).图5 基质深度及基质袋摆放方式对基质养分利用率的影响Fig.5 Effect of substrate depth and the way of matrix bag placement on nutrient use efficiency of matrix Thuring等[22]研究表明,随着基质深度的增大,相思树和六角树的生长量不断扩大。本试验结果表明,栽培基质深度对袋培番茄的株高、茎粗、产量、品质和养分吸收均有极显著的影响,总体表现为随着栽培基质深度的增加,番茄产量升高,品质改善,植株养分吸收量增多,基质的养分利用率也明显提高。Drew等[23]发现随着基质深度的增加,基质水分的保持率也随之升高,而较深基质的含水量较大是植物生长指标升高的主要原因[24];较深的基质会促进植物根系向垂直空间生长,使植物根系更发达[25],同时还能防止根系周围温度出现较大波动[24]。根系是植物体的重要组成部分,是植物吸收水分和矿质元素的主要器官[26],前人在甘蔗[27]、菊花[28]和水稻[29]上研究发现,根系性状同植物地上部生长指标及产量之间有显著的正相关关系。本试验中基质深度同番茄生长指标、产量和品质呈现正相关可能是因为较深基质下番茄根系性状更好,其促进了番茄对水分和矿质元素的吸收,从而进一步促进番茄地上部的生长。番茄的基质养分利用率随基质深度的增大而提高,一方面是因为较深基质下番茄根系更为发达有利于番茄的养分吸收,另一方面是由于基质深度越大其对水分的保持率也越大,浇灌营养液时从基质袋下的小孔中损耗的营养液相较于基质深度浅的处理更少。 周彤等[15]在黄瓜上研究发现当基质供应量达到一定程度时,其对黄瓜的增产效果将越来越小,本试验结果也表明随着基质深度(基质供应量)的不断增加,基质深度对番茄产量的增产幅度越来越小。本试验条件下,基质深度为13.5 cm(基质供应量为9.0 L/株)时,番茄的单株产量最大,但当基质深度大于13.5 cm时,投入成本将增大,其是否具有增产效果,投入产出比值是否会减小,这有待进一步研究。李芳等[18]研究结果表明,向32 cm×25 cm的无纺布栽培袋中加5.5 L的基质适合为期4个月的秋冬茬番茄袋式栽培。刘升学[30]的研究结果发现,基质用量为12.0 L/株时,基质中的营养可基本满足番茄生长发育的需求,且成本较低,经济效益高。可见,前人在袋培番茄基质用量上的研究结果间有较大出入,而本试验的研究结果却表明向栽培袋内加入 9.0 L 基质(基质深度为13.5 cm)最有利于番茄的生长,且地面栽培和地面下沉栽培的N、P和K元素的基质养分利用率分别达到34.64%和34.48%、37.52%和36.63%及42.82%和42.95%,这表明基质深度和摆放方式会改变基质的元素利用率,进而改变植物体内的N、P和K元素积累量,从而影响番茄的产量和品质。 因较难通过单一指标评价不同处理的番茄产量和品质,故本试验对产量和品质指标进行综合评价,得出,当基质供应量相同时,除T1和T4处理外,地面栽培的番茄综合评分都高于地面下沉处理栽培的番茄。可见,地面栽培更有利于番茄获得高产优质,这可能与番茄体内K素的累积吸收有关。K素在植物体生理代谢过程中发挥着重要作用,可有效的提高果实品质,改善果实风味,被称为“品质元素”[31]。在盛果期时,地面栽培番茄植株K素的累积吸收量大于地面下沉栽培的处理。正是由于地面栽培K素积累量高,所以呈现出地面栽培的番茄品质更优的试验结果。因此,在生产中推荐使用地面栽培,既能保证果实品质与产量,又能实现省工省力栽培。 综上所述,为促进设施袋培番茄资源节约型可持续发展和高产优质生产,在实际生产中推荐使用的番茄基质深度为13.5 cm(基质用量为9.0 L/株)且栽培基质袋地面摆放。

3 讨论与结论