城市公共设施PPP项目审计风险的控制研究

王乐青 宋夏云

[摘要]本文分析了城市公共设施PPP项目审计风险的构成要素和特征,在构建审计风险计量模型的基础上,对城市公共设施PPP项目审计风险构成要素的相互关系进行实例分析,提出项目审计风险的控制对策。

[关键词]城市公共设施 PPP项目 审计风险 风险警示系数 计量模型

公私合作(Public-Private-Partnership,简称PPP)模式应用于我国城市公共设施建设项目是一种全新尝试。城市公共设施PPP项目潜在的错报风险很高,加之属于全新的审计业务,因此,加强对城市公共设施PPP项目审计风险控制的研究具有重要现实意义。

一、城市公共设施PPP项目审计风险的涵义和构成要素

(一)运作模式

城市公共设施PPP项目是指政府与社会资本方全过程共同合作建设城市公共设施的项目。在这一模式中,政府将部分城市公共设施建设责任以特许经营协议等方式转移给社会资本方,两者在公平的基础上建立起风险共担、利益共享的合作伙伴关系(严晓健,2014),一起参与到城市公共设施建设和管理中,通过充分发挥各自优势,最终实现社会利益与经济利益兼得、政府与社会资本方共赢的良好局面。其基本运作流程为:一是由政府发起经审核通过的城市公共设施建设项目;二是由项目实施机构编制实施方案,确定项目具体运作方式等内容;三是通过公开或非公开的招标方式为项目引入市场竞争机制,在选定社会资本方后订立项目合同以明确各自的权责利;四是政府和社会资本方共同成立项目公司,负责项目的融资、建设、运营及管理,直至最后将通过性能测试的城市公共设施移交给政府部门。

(二)涵义和构成要素

城市公共设施PPP项目审计风险,是指审计人员在依据国家法令和财务制度,以及企业经营方针、管理标准等对城市公共设施PPP项目进行审核时,未能对其合法性、合理性和有效性发表恰当意见的潜在可能。在现代风险导向审计模式下,城市公共设施PPP项目审计风险取决于三大要素,即重大错报风险、检查风险和风险警示系数。

1.重大错报风险。城市公共设施PPP項目的重大错报风险(Risk of Material Misstatement,简称RMM),是指不受审计人员控制的、在审计前就已存在重大错报的可能性。在认定层次上,重大错报风险又分为固有风险和控制风险两部分。由于城市公共设施PPP项目的复杂性,再加上我国PPP模式尚未发展成熟,相关业务的固有风险较高,因此城市公共设施PPP项目需要良好的内部控制以降低风险。如果内部控制缺失或失灵,那些由疏忽或舞弊等行为导致的重大错报将得不到有效预防或纠正,项目的控制风险较高。

2.检查风险。城市公共设施PPP项目的检查风险(Detection Risk,简称DR),是指由于不合理的审计计划或不恰当的审计程序,审计人员没有发现重大错报的可能性。检查风险产生的主要原因有:一是专业人才缺乏。目前从事城市公共设施PPP项目审计的专业人员较少且经验不够丰富。而当注册会计师需要寻求外部专家协助时,就会存在被审计单位与外部专家合谋的可能性。二是专业胜任能力不足。目前PPP项目审计队伍的建设成果还不显著,审计人员在职业精神、专业水平、组织能力等方面还存在一定的差距,难以满足PPP模式下复杂的城市公共设施项目审计的需要。三是前期调研与分析不足。前期信息的不对称性使得审计人员在收集数据资料时遭遇阻碍,从而缺乏对相关数据的有效分析,增大其检查风险。

3.风险警示系数。风险警示系数(Risk Warning Coefficient,简称RWC),是指社会经济监管系统对会计师事务所(或注册会计师)违约、过失或欺诈行为的综合控制参数(宋夏云,2005)。它实质上代表了社会对审计失败的容忍程度,取值越接近于1,表示违规的会计师事务所(或注册会计师)承担法律责任的可能性越大,即社会对审计失败的容忍程度越低。在城市公共设施PPP项目审计中,风险警示系数是非常重要的参数,数值越高表明注册会计师的风险控制意识就越强,对审计质量的要求也越高,此时的控制效果越好。

(三)风险特征

1.客观性。PPP模式下的城市公共设施建设项目不仅具有传统工程项目的一般特点,还具有参与主体多元化等新型特点。而多元化参与主体性质的差异又导致其各自的目标不一致,如政府更多关注的是社会利益,而社会资本方所追求的是经济利益,两者的目标差异就为项目中的风险行为提供动机。此外,有的地方政府还可能利用城市公共设施PPP项目变相举债以解决财政危机,导致其偿债压力增大,潜在风险增加。与此同时,实务界对城市公共设施PPP项目的相关会计处理也有多种理解方式,易受个人影响而难以准确把握(刘颖民、董朝辉,2019)。这些因素的存在,再加上各方合作时间较长,在我国尚未形成完备的法律规范和监督体系的大环境下,其潜在审计风险相较于其他模式可能更高。

2.复杂性。城市公共设施PPP项目审计难度较高。究其原因,一是建设周期较长,面临的不确定性风险较大,如政策法律、财政等不可抗力因素贯穿项目始终,可能会影响到项目正常运行,甚至被迫终止。二是管理较为复杂。管理多元主体本身就需要复杂的组织结构和协调机制,并且PPP项目各方在专业能力、技术水平和信息获取等方面也存在差异,在这样错综复杂的关系网里,更容易出现材料隐瞒、合同诈骗等违法违规行为,使得审计风险更为复杂。三是项目所涉及的专业知识领域覆盖较广,注册会计师与各个项目之间存在着巨大的信息障碍,因而在审计时更易受知识局限性影响。

3.可控性。虽然城市公共设施PPP项目审计风险具有客观性和复杂性等特征,但总体来说审计风险可控。审计人员应正确认识审计风险并通过高质量的审计工作来有效降低,需重视城市公共设施PPP项目审计,制订科学合理的审计计划,谨慎运用职业判断来识别和评估项目的潜在风险,实施严密有效的控制测试和实质性程序,同时保持高度的职业怀疑精神和应有的职业关注。

二、城市公共设施PPP项目审计风险的计量分析

(一)审计风险计量模型的构建

在现代风险导向的审计模式下,城市公共设施PPP项目审计风险计量模型为:

期望审计总风险(ETAR)=重大错报风险(RMM)×检查风险(DR)×风险警示系数(RWC)

在实务中,第一,注册会计师依据独立审计行业的监管现状对风险警示系数进行合理估计,并且为了保险起见,风险警示系数应至少大于95%并尽量接近100%的水平;第二,合理设定审计总风险水平,一般控制在5%—10%;第三,通过对项目环境及其风险的识别与评估,同时结合相关内部控制设计和运行情况,估计其重大错报风险水平;第四,根据模型评估可接受的检查风险水平;第五,拟定审计计划。如公式(2)所示,如果注册会计师评估可接受的检查风险越低,则所设计的审计程序应越充分具体,审计成本也越高;反之亦然。

(二)审计风险计量模型的实例分析

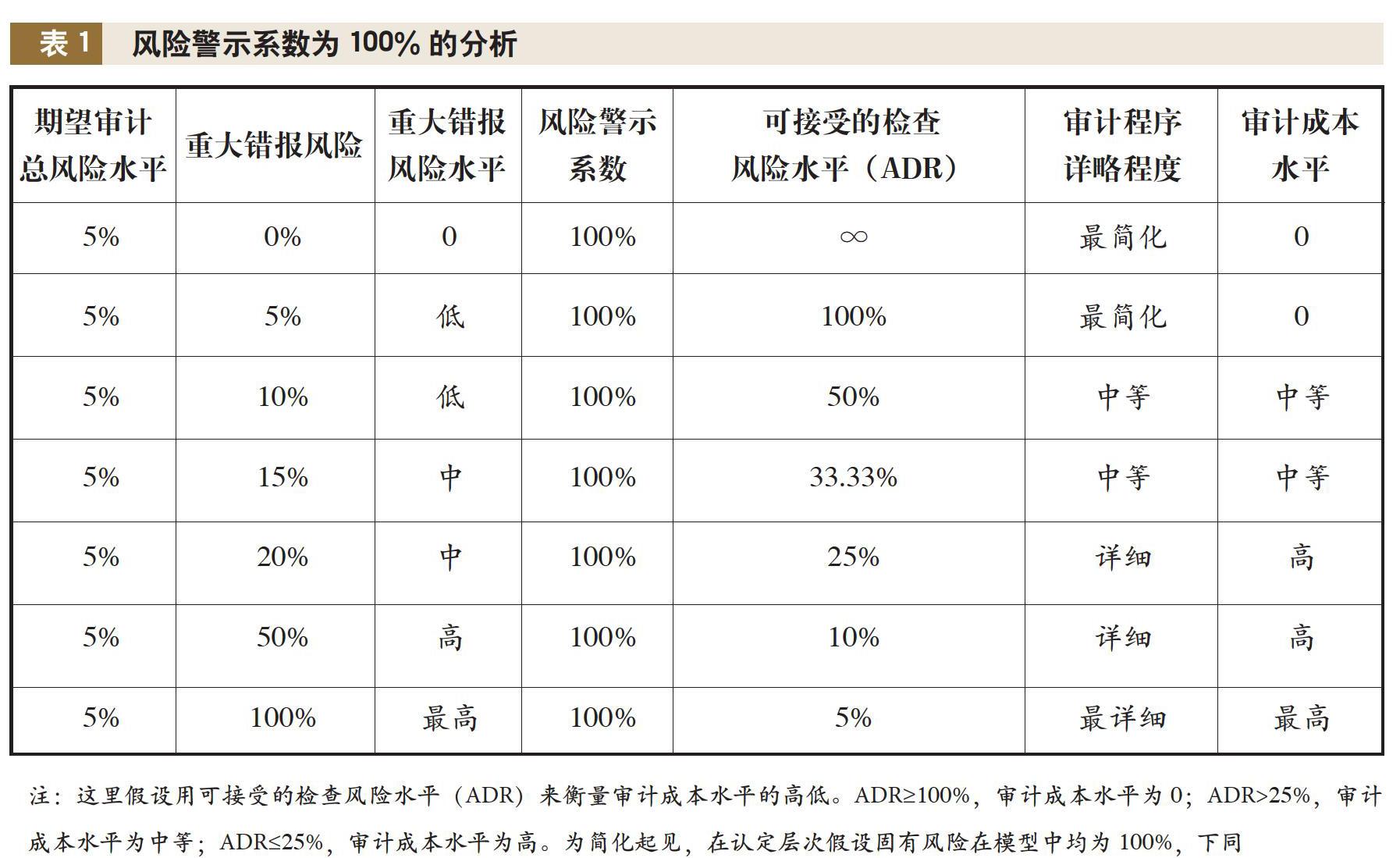

在城市公共设施PPP项目审计中,审计风险只能降低而不能彻底消除,同时也应考虑成本效益原则。因此,本文假设5%的期望审计总风险水平,并以重大错报风险为变量,推导出不同风险警示系數下对应可接受的检查风险水平。

1.风险警示系数为100%的分析。如表1所示,当期望审计总风险为5%且风险警示系数为100%,即任何违规的会计师事务所(或注册会计师)都必须接受法律制裁时,随着重大错报风险水平逐渐由0%升高至100%,可接受的城市公共设施PPP项目检查风险逐渐降低,从而需要更为详细的审计程序,投入更多的审计资源。如当重大错报风险水平为10%时,可接受的检查风险为50%,此时中等详略程度的审计程序就足以应对审计风险;而当评估的重大错报风险水平为20%时,可接受的检查风险降为25%,此时就需要较为详细的审计程序,投入更多的审计资源。反之,随着重大错报风险水平逐渐由100%降低至0%,可接受的城市公共设施PPP项目检查风险逐渐升高以至∞,审计成本也随之下降。

2.风险警示系数为50%的分析。如表2所示,在期望审计总风险为5%且风险警示系数为50%,即违规的会计师事务所(或注册会计师)被处罚的概率为50%的条件下,随着重大错报风险水平逐渐由0%升高至100%,可接受的城市公共设施PPP项目检查风险逐渐降低,从而需要更为详尽的审计程序,投入更多的审计资源。如当重大错报风险水平为15%时,可接受的检查风险为66.67%,此时只需实施中等详略程度的审计程序即可;而当重大错报风险水平评估为50%时,可接受的检查风险降为20%,这时就需要比较详尽的审计程序才能降低审计风险,投入更多的审计资源。反之,随着重大错报风险水平逐渐由100%降低至0%,可接受的城市公共设施PPP项目检查风险逐渐升高以至∞,投入的审计资源也逐渐减少。

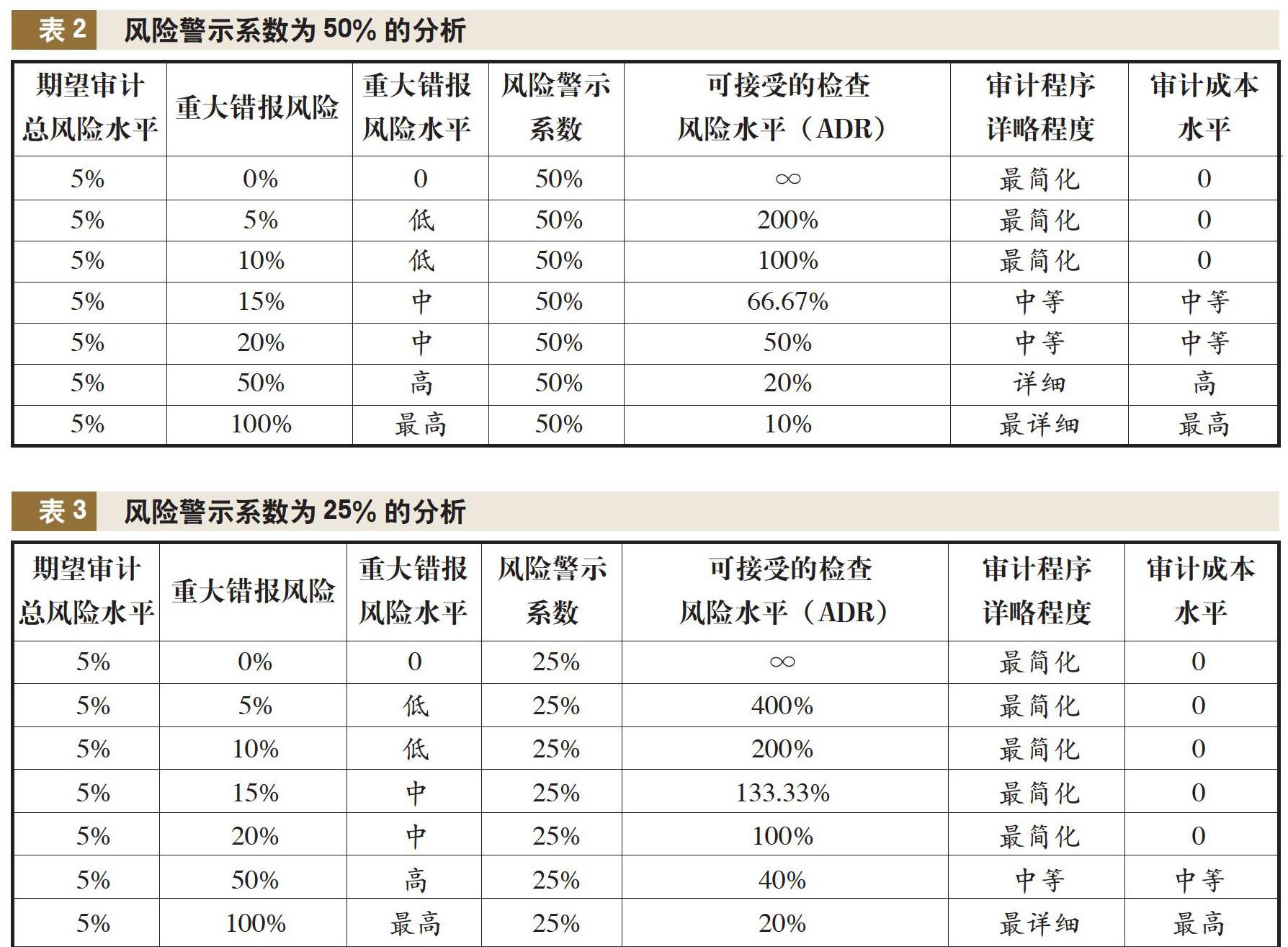

3.风险警示系数为25%的分析。如表3所示,在期望审计总风险为5%且风险警示系数为25%,即违规的会计师事务所(或注册会计师)被处罚的概率为25%的条件下,随着重大错报风险水平逐渐由0%升高至100%,可接受的城市公共设施PPP项目检查风险逐渐降低,从而需要更为详细的审计程序,投入更多的审计资源。如当重大错报风险水平为50%时,可接受的检查风险为40%,此时中等详略程度的审计程序就足以降低审计风险;而当重大错报风险水平评估为最高的100%时,可接受的检查风险降至最低的20%,此时审计程序是最详细的,投入的审计资源也最多。反之,随着重大错报风险水平逐渐由100%降低至0%,可接受的城市公共设施PPP项目检查风险逐渐升高以至∞,投入的审计资源也随之减少。

4.风险警示系数为0%的分析。如表4所示,当期望审计总风险为5%且风险警示系数为0%,即违规的会计师事务所(或注册会计师)不需要承担任何法律后果时,与前面不同,可接受的城市公共设施PPP项目检查风险并不会随着重大错报风险水平发生变化,而是始终保持∞不变。从理论上分析,此时注册会计师不需要实施任何审计程序用于应对审计风险,也不会产生任何审计成本,但这种情况在现实中基本不存在。因为风险警示系数为0%就意味着审计行业缺乏有效监管,审计风险控制机制完全失灵。注册会计师即使严重违规也不必担心受到任何处罚,那时的注册会计师将毫无风险意识可言,整个行业也将处于无序和混乱的状态。由此可见,为了有效降低城市公共设施PPP项目审计风险,合理评估其风险警示系数较为关键。

三、城市公共设施PPP项目审计风险的控制对策

(一)完善与注册会计师外部监管相关的法律法规制度

我国城市公共设施PPP项目审计尚未形成完备的法律体系,其客观存在的复杂风险更需注册会计师在整个审计业务过程中勤勉尽责、恪尽职守,因而控制其审计风险的当务之急是完善与注册会计师外部监管相关的法律法规等制度文件。如在城市公共设施PPP项目本身存在巨大信息障碍的情况下,除参与主体各方在事前事中要及时披露信息外,应强调注册会计师事后对信息的审查及披露义务同样重要。完善相关的信息披露原则和要求,细化制定可执行的项目审计配套文件。注册会计师一旦发现项目中的风险迹象,就应及时、准确和完整地在审计报告中以简明清晰、通俗易懂的方式陈述。

(二)加大对注册会计师的惩戒力度

提高风险警示系数是降低城市公共设施PPP项目审计风险的有效途径。其中,加大对注册会计师的惩戒力度是关键。鉴于我国现行法律对审计失败主要还是偏向于行政处罚,应增加和完善其承担民事责任尤其是民事赔偿责任的制度,加快相关民事责任的体系化进程,如明确归责原则、增加审计违约的具体追责办法、在民事诉讼制度中介入投资者保护机构及民事赔偿额度的计算方法等。这意味着在施以严厉的行政处罚外,应强调违规注册会计师对虚假信息披露等民事赔偿责任的承担,同时应将其纳入社会失信惩戒对象。

(三)对城市公共设施PPP项目进行前期调研

加强业务承接阶段的风险管理,对后续有效降低审计风险和开展审计至关重要。城市公共设施PPP项目的复杂性与生俱来,降低其固有风险水平相对较难,因此更应重视其业务承接风险的管理。具体来说,注册会计师应细致调研并详细分析项目的基本情况和要求,了解能够影响项目运行的各种因素、管理的组织结构和协调机制、参与主体之间在各方面存在的差异,缓解信息不对称的问题。应深入了解与分析被审计单位的财务状况或经营发展现状,考察其以往的诚信程度,评估项目的固有风险水平;应结合自身对相关领域的熟悉程度以及可能存在的知识局限性,判断是否具备足够的专业胜任能力,综合预估项目总体的审计风险,在此基础上审慎作出承接业务的决策,降低业务承接风险。

(四)加强对被审计单位财务报表重大错报风险的科学评估

注册会计师在对被审计单位财务报表重大错报风险进行评估时,除通过前期调研关注审计项目的固有风险外,在审计工作开展时还应着重加强对其控制风险的科学评估。此时应重点评估:一是控制环境,包括管理者的管理风格、董事会和内部审计委员会的设立以及职责划分的明确程度等,从而对其风险水平初步建立起较为准确的预期。二是控制设计,包括其是否体现对项目业务特性和运作模式的特殊考虑,以及是否建立完备的风险控制机制等,分析其设计的严密性,从理论上能否实现控制目标。三是控制执行,通过各种审计程序测试相关内部控制在项目全过程各阶段是否得到一贯严格的执行,注册会计师能否作出实际有效的准确评价。

(五)不断导入大数据审计技术

PPP项目具有特殊且复杂的审计风险,需要注册会计师打破城市公共设施建设项目的传统审计方法,不断创新审计技术方法。探索在项目审计中运用大数据、云计算等新技术的途径,开发新型审计工具系统以及数据挖掘技术,提高数据分析、处理的效率以及对海量数据进行综合利用的程度。利用计算机改善审计抽样技术,提高样本的随机性,提升审计效果。此外,如条件成熟,注册会计师还可以尝试与外部评估机构加强沟通与合作,建立起城市公共设施PPP项目的数据库,实现相关信息实时传递和共享。不断导入大数据等这些先进的现代审计技术方法,发挥其更深更广的作用优势,降低审计的检查风险水平。

(六)加强注册会计师的后续专业教育

對注册会计师而言,一是自觉接受职业继续教育,重视职业道德建设,时刻注意保持独立性和应有的职业判断能力;二是了解城市公共设施建设、投融资等国家有关规定,及时关注相关政策走向及经济和社会环境的动态变化;三是加强自身学习,掌握必要的相关专业知识和技能。此外,还应了解城市公共设施PPP项目的特点及其运作过程,从而能更敏锐地察觉到潜在的审计风险。

(七)寻求外部专家的智库支持

为满足PPP项目审计的需求和弥补自身审计资源的不足,注册会计师在必要时可寻求外部专家的智库支持,以保证审计工作的质量,如邀请一些知名度高、信誉好且经验丰富的外部行业专家和法律专家参与城市公共设施PPP项目审计,帮助解答与行业和法律相关的专业问题,这样不仅可以有效缓解专业知识不足、判断缺乏科学依据等问题,降低检查风险,且可以避免过多的审计投入,在坚持谨慎性原则的同时兼顾成本效益原则,节约有限的审计资源。

(作者单位:浙江财经大学会计学院,邮政编码:310018,电子邮箱:383882912@qq.com)

主要参考文献

陈燕.新证券法实施背景下完善信息披露制度的再思考:由新冠疫情的信息披露说起[J].中国注册会计师, 2020(5):31-35

刘颖民,董朝辉.政府和社会资本合作业务会计处理相关问题分析[J].中国注册会计师, 2019(10):

98-100

卫志民,于松浩.地方政府和社会资本合作风险防范机制研究[J].理论视野, 2019(5):53-59

严晓健.公私合作伙伴关系(PPP)的应用及审计重点探讨[J].审计研究, 2014(5):45-51