中国服务业发展及其集聚效应: 基于空间异质性的视角

摘 要:利用1990—2016年时间序列和2004—2015年面板数据对中国服务业增长和空间集聚进行研究,结果表明:服务业发展与中国经济增长存在协整关系,但生产性服务业部门对以往中国经济增长的贡献率不高。服务业增长具有直接效应和间接效应,二者分别来源于消费性服务业和生产性服务业。从集聚影响因素来看,消费性服务业集聚主要取决于人口和市场消费的规模效应,而生产性服务业集聚则与产业间关联以及与要素结构的匹配性紧密相关。新时代中国发展服务业应立足于推动要素集聚以加大区域性消费市场的经济规模,促进生产性服务业均衡发展,进一步增强生产性服务业与本地工业体系的产业关联性,进而提升各地经济水平。

关键词:服务业发展;空间异质性;增长与集聚效应

中图分类号:F719 文献标识码:A 文章编号:1003-7543(2020)07-0119-15

基金项目:中国社会科学院创新工程项目“释放城镇化改革红利的领域与对策研究”(RKSCX2017014);中国人民大学科学研究基金(中央高校基本科研业务费专项资金资助)项目(16XNH053)。

作者简介:邓仲良,中国社会科学院人口与劳动经济研究所助理研究员。

虽然关于未来中国经济增长到底是由工业主导还是由服务业主导一直以来存在争论[1],但中国经济结构“服务业化”不断加深已成为客观现实。2012年后服务业增速逐渐拉开与工业增速的差距,到2017年服务业对经济增速的贡献率达58.21%,远大于工业对经济增速的贡献率(31.34%)。与此同时,愈来愈多城市的经济结构也呈现“服务业化”。服务业发展成为影响经济增长效率的关键性因素,并面临着推动产业结构高端化的区域性问题。

与工业逐步均衡发展的态势不同,中国服务业空间集聚趋势一直未曾改变,而且这一集聚趋势还在增强。一般来说,传统服务业可吸纳更多劳动力从而实现“稳就业”[2],生产性服务业与制造业协同集聚不仅可以提升创新驱动对经济增长的贡献率[3],而且能降低传统服务业可能诱发的“结构性减速”[4]。但相较于制造业对成本、市场需求的区位选择,服务业构成庞杂,产业共性较难全面概括。因此,有必要在了解服务业内部差异的基础上,进一步研究服务业空间异质性问题。

与已有研究不同,本文立足于产业及要素的空间异质性,在考虑要素结构、产业关联和市场规模交互影响的基础上讨论不同类别服务业的增长和集聚效应。本文主要贡献包括以下方面:一是探讨了服务业与中国经济增长之间的关系。利用1990—2016年时间序列进行Granger检验,结果表明,服务业发展与中国经济增长之间存在协整关系。从经济增长的产业贡献比率来看,服务业经济增长与工业发展息息相关,共同影响了中国经济增长。二是剖析了服务业的增长和集聚效应。服务业具有直接增长效应和间接增长效应。从宏观产业层面利用2004—2015年省级面板数据进行的研究表明,直接增长效应来源于批发零售业、住宿和餐饮业等消费性服务业,消费性服务业集聚与市场规模呈显著正相关,而间接增长效应来自生产性服务业与工业部门的产业间关联,这种跨部门的产业间关联也决定了生产性服务业的空间集聚特征。三是探讨了不同类别服务业增长和集聚的空间异质性。当前东部和中部地区的市场规模及产业间关联的正效应较为显著,为降低一般服务业对工业部门的“挤出效应”,应强化生产性服务业的创新投入。西部和东北地区则需要补齐短板,一方面通过引导人口集聚来重塑区域市场规模优势,增强服务业的直接增长效应;另一方面,则应加大与制造业的产业间关联,增强服务业的间接增长效应。

一、相关文献综述与理论假说的提出

(一)服务业发展与经济增长之间的关系

对于服务业是否具有经济增长效应,国内外学术界尚存在较多争论。一般服务业属于传统产业的“滞后部门”,传统服务业的全要素生产率低于制造业。制造业名义工资的上涨会引起劳动力成本上升。为进一步提升产品利润,制造业企业会进一步加大技术投入,技术对劳动力替代作用会增强。同时,由于成本因素,制造业企业通常会选择生产成本较低的郊区或中小城市,而传统服务业就业门槛较低,伴随着城市人口的集中,即便是在相同工资条件下,劳动力也偏向于选择传统服务业就业。這两种因素都引起了劳动力从制造业部门流入服务业部门,而吸纳过多的劳动力就业是造成传统服务业“成本病”的主要原因。由于历史条件限制,“Baumol-Fuchs”假说既未考虑服务业内部结构差异,又没有考虑生产性服务业全要素生产率进步。一方面,现实世界中并非所有服务业都是低效率的,既存在效率较高的生产性服务业,如运输、通信和金融业等,又存在经济效率较低的消费性服务业和公共基础性服务业。生产性服务业能增强产业间联系[5],提高本地工业的全要素生产率,有利于人力资本与技术资本的累积,这些因素有利于稳定经济长期增长预期。生产性服务业生产率较高[6],随着生产率逐步提高,服务业“成本病”是有可能被抑制的,因此也能够间接地促进经济增长[7]。消费性服务业可以增加本地市场消费规模,进一步促进就业劳动力市场发育[2],同时教育和健康服务业等公共基础性服务业也能影响劳动力就业区位选择,并带动劳动力就业,不断优化区域人力资本,这有利于经济长期增长[8]。这些研究表明,服务业集聚能够逐步改变要素结构,并对本地市场规模的变化产生积极影响。

由于要素分布的空间不均衡性,服务业增长具有明显的空间异质性[9-10]。已有研究侧重考察生产性服务业集聚对制造业生产率的影响,并未对细分产业的增长效应展开进一步研究。相关研究表明,我国生产性服务业仅在东部和西部地区正向效应明显,中部地区则由于生产性服务业集聚水平较低而呈现负向效应,在欠发达的中西部地区,零售、餐饮等消费性服务业的经济增长效应更为突出[11]。高技术生产性服务业(信息传输、计算机服务和软件业,金融业,科学研究与技术服务业)能够提高制造业生产效率,而低技术生产性服务业(交通运输和邮政业、租赁和商务服务业)过度集聚将抑制制造业生产率,并对生产性服务业和制造业产生明显挤出效应,从而抑制制造业全要素生产率的提高[10]。

(二)服务业的空间集聚效应

与工业(尤其是制造业)对市场、成本需求的集聚机制不同,服务业产业类别庞杂,服务业空间集聚的影响因素存在较大差异。总体来看,服務业在市场化程度较高、经济发展水平较高的地区集聚水平较高,服务业集聚水平与市场规模和制度环境正相关。

在城市空间层面,城市中心通常专门从事商务或技术服务业,而城市郊区则集聚了更多的制造业和一般服务业,其中交通运输仓储业的单产业集聚程度较高。零售业、住宿业、食品业往往以协同集聚的形式伴随于其他产业,零售业集聚受产业关联和消费者规模影响较小。当制造业在专业化地区的份额较少时,商业服务业的专业化程度通常较高[12]。受制造业和其他中间产品需求影响,生产性服务业倾向于与制造业共同集聚。地区信息化程度、知识密集度和产业国有化程度对生产性服务业集聚具有显著影响,当信息化水平较高时,生产性服务业的空间外溢半径会增加;生产性服务业发展还受到地区市场交易效率和交易制度的影响[13]。消费性服务业则主要受到本地市场对最终产品消费需求的影响,同时随着劳动力技能水平的提高,高技能劳动者的就业比重增加将带动技术进步,进而提高生产率,同时引起的成本溢价效应反过来将促进消费性服务业增长。就公共基础性服务业而言,地区经济总量、城镇化水平、政府投入及政府对公共服务的偏好等因素的影响较大[14]。

根据上述研究,提出如下理论假说:

假说1:服务业的直接增长效应主要取决于规模效应,其间接增长效应则取决于产业间关联。

假说2:生产性服务业更受益于产业关联的耦合机制,而消费性服务业更受益于市场规模的耦合机制。

二、服务业发展与中国经济增长之间的关系

(一)服务业发展与中国经济增长的典型事实

与以要素结构来划分的工业不同,服务业类别划分主要依据产品或服务的面向对象。服务业既包括了劳动密集型产业,如批发、商务服务业,又包括了技术与资本密集型产业,如技术研发和金融保险业。同时,服务业中既有完全市场竞争性的零售、餐饮产业,又有垄断竞争性的电信、金融业,还有政府管理、社会组织、教育与医疗卫生等社会事业。借鉴已有研究对服务业的分类[2,10-11],本文将服务业分为生产性服务业、消费性服务业和公共基础性服务业(见表1)。生产性服务业是作为其他产业和服务的中间投入,是为生产服务的,主要提供中间服务品,而非最终产品,如交通运输与物流仓储、信息与商务服务、科学与技术研发服务、金融业等。消费性服务业则直接提供物质或精神消费的产品或服务,如零售业、住宿、旅游、文化娱乐等。公共基础性服务业多为政府提供的公共品。需要说明的是,已有部分研究将房地产业放在生产性服务业,也有的研究将其归类为消费性服务业,本文根据2007年和2012年投入产出表测算了中间投入品投入比例,将其列为消费性服务业。

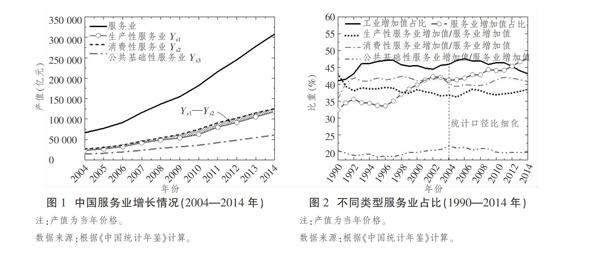

从细分类别服务业产业增加值来看,生产性服务业与消费性服务业产值占比较大,前者低于后者,但二者的差距在2011年后逐年缩小;公共基础性服务业带动经济增长规模较小(见图1,下页)。从不同服务业类别占服务业总量的比重来看,消费性服务业的产值贡献长期以来一直高于生产性服务业,但在2011年后其对服务业整体贡献率逐步下行;而同期生产性服务业对服务业整体贡献率逐年增加,到2014年已逐步接近消费性服务业对服务业整体增长的贡献率;公共基础性服务业对服务业整体贡献率不高,1990—2014年其贡献率一直在20%左右波动(见图2)。

为分析服务业与经济增长之间的协整关系,这里以1978年作为基期进行了价格平减①。为避免伪回归,本文首先采用ADF单位根检验对数据平稳性进行检验②,发现数据均满足平稳性要求。从增加值绝对值来看,各变量之间都至少存在2个协整关系;从相对值来看,各变量间至少存在1个协整关系。对经济增长、工业与服务业产值以及细分三大类服务业产值进行Granger因果检验可以看出③,1990—2014年生产性服务业Ys1、消费性服务业Ys2在10%置信水平条件下是服务业产值的Granger原因,公共基础性服务业是经济总量和工业长期增长的Granger原因,工业与服务业比重提升均有利于经济增长,整体经济增长和工业发展促进了经济结构服务业化。生产性服务业比重提升并未带来以往经济总量增长和工业经济增长,尚未形成对整体经济和工业的明显驱动效应。消费性服务业比重和公共基础性服务业比重互为Granger原因,消费性服务业比重增加带来的经济增长效应较高。

从影响因素来看,居民消费水平直接影响了消费性服务业的发展,而城镇化进程则进一步加快了服务业空间集聚。本文利用1980—2015年中国经济数据研究了服务业比重、居民消费水平和城镇化率等因素对服务业增长的影响。结果发现,服务业产值比重与人均GDP正相关程度较高,而从不同地区来看,地区经济总量增长与服务业比重负相关,其中服务业对工业占比负相关程度更大,这表明2015年之前工业对中国经济增长的贡献率仍较高,尤其是中西部地区,工业对地区经济增长贡献更大。居民消费水平与地区服务业产值呈现显著的正相关关系,从社会消费品零售总额来看,居民消费水平较高的地区同时具有较大的市场规模。从城镇化率来看,以城镇人口比重来界定城镇化率,2015年中国291个地级市及以上城市的城镇化率与服务业经济比重正相关程度也较高④。

(二)服务业空间集聚的典型事实

从服务业集聚情况来看,2004年后生产性服务业和消费性服务业集聚程度逐步增加。以省级服务业空间基尼系数为例,二者2015年的空间基尼系数比2004年分别增加21.39%和12.87%。具体而言,批发和零售业、交通运输和邮政业、信息技术服务业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业分别增加19.13%、20.71%、41.70%、12.96%、25.40%。相反,公共基础性服务业呈现日益均衡发展的态势,2015年空间基尼系数比2004年下降约8%(见图3)。从集聚与增长的关系来看,与工业逐步均衡发展趋势不同,服务业集聚趋势一直在加强,因此二者存在空间集聚上的经济效率差异。本文根据《中国统计年鉴》计算了1978—2014年中国服务业经济增长与空间集聚之间的关系,结果发现,二者基本呈正相关(见图4),这也意味着从经验数据来看,以往中国服务业经济增长更加依赖于集聚效应。

服务业集聚具有显著的空间相关性。本文利用Morans I指数分析了空间相关性,全局Morans I值可表示产业空间总体相关性,局域Morans I值(Local Indicators of Spatial Association,简称LISA值)可表示具体产业空间集聚差异①。全局Morans I的值如表2(下页)所示。由表2可知,中国服务业存在显著的空间相关性,其中消费性服务业、公共基础性服务业空间相关性最为显著,而生产性服务业的空间相关性不高,这也进一步表明生产性服务业总体呈现集聚发展,而消费性服务业和公共基础性服务业的空间均衡性较高。LISA局部分析表明,生产性服务业产值高—高(HH)集中在京津冀、长三角和珠三角地区,而低—低(LL)地区主要集中在中部地区。消费性服务业中高—高(HH)集中在海南和云南玉溪,低—低(LL)集聚比较分散;公共基础性服务业高—高(HH)主要集中在经济增长较低的地区,如石嘴山、永州、昭通等地,而低—低(LL)集聚显著性较高的地区经济都较发达,这进一步表明经济发达地区的公共基础性服务业空间均衡性较高。

从影响服务业集聚的因素来看,2004—2015年中國服务业的空间集聚与市场化程度呈弱反比关系,即市场化程度越高,服务业集聚程度越低,这与工业集聚的现实情况不同。从不同类型服务业来看,生产性服务业和消费性服务业的空间集聚与市场化程度呈正相关关系,其中消费性服务业的正相关显著程度大于生产性服务业;公共基础性服务业集聚与市场化程度成反比,这与公共基础性服务业多是由政府提供的公共品有关,如教育、社会管理等基础性服务业,限于篇幅,这部分图表未列出。

三、模型设定与数据变量

本文在考虑要素结构、产业关联和市场规模的基础上,引入相关解释变量进一步研究不同类别服务业增长与集聚效应的空间异质性问题。

(一)基本模型设定

考虑产业关联与要素结构的交互影响[15],增长效应基准模型为:

lnYit=β0+β1ηit+β2lnkit+β3ηit×lnkit+β4ηit×lnNit+β5ln(Qit×■it)(1)

服务业经济增长效应分为直接增长效应、间接增长效应,Yit为服务业及其细分行业的产业增加值,或为服务业比重;ηit为产业关联性。kit为地区劳均资本,kit=Kit/Lit。其中,Kit为地区固定资本存量的全国相对比值,本文运用永续存盘法对固定资本存量进行估算;Lit为地区就业人数的全国相对比重,这样就可以利用劳均资本存量kit来界定本地要素结构。当kit>1时,本地固定资本存量水平相对占优;当kit<1时,本地劳动力就业水平相对占优。Nit为区域或城市的人口规模;Qit为市场规模;■it为运输成本,β0—β5为变量系数。

为进一步验证服务业的直接增长效应和间接增长效应,本文界定了两种产业关联η。

第一,考虑上下游投入产出关联[15],产业关联参考Hidalgo et al[16]和Guo & He[17]的产业集聚条件概率来界定,可以分别得到区域内服务业产业关联性η1,如式(2)所示。

η1ij=?覫ij=min{P(LQci>1|LQcj>1),P(LQcj>1|LQci>1)}(2)

采用条件概率界定p=ni(LQ>1)/n,ni(LQ>1)为区位商大于1的产业个数,取ni(LQ>1)=1,反之则为0;n为集聚的服务业的(区位商大于1)产业数之和。当地区产业关联性增强时,集聚产业增多,则产业区位商大于1的服务业产业个数也会增多,服务业产业内关联也会增大。

第二,考虑到生产性服务业和制造业等产业间的协同集聚,选取产业间关联η2,其采用生产性服务业与制造业的从业人数比值来界定。需要指出的是,当分析直接效应时采用产业关联η1,而当分析间接效应时,则采用产业关联η2。考虑市场规模对工业经济增长的影响,参考已有研究[9],引入市场规模Q与贸易成本 ■ 的交互项,市场规模Qit仍采用各地区社会消费品零售总额来表示,运输成本仍采用区域货运量倒数来衡量,货运量越大,则表明运输成本越低。当二者交互项系数为正时,则表明市场规模克服了贸易成本的约束。

(二)计量模型拓展

为保证研究的可靠性,本文进一步引入控制变量。已有研究表明,服务业发展水平与地区居民购买水平、人力资本累积等因素有关[12,14],地区信息化程度影响了服务业交易效率[9],这些变量都是地区经济成熟程度的标志,将这些变量作为控制变量,则有:

lnYit=β0+β1ηit+β2lnkit+β3ηit×lnkit+β4ηit×lnNit+β5lnQit+β6ln(Qit×■it)+β7ln(eit)+β8ln(hcit)+β9ln(infit)+ui+vt+εit(3)

式中,β7—β9为控制变量系数,eit为地区全体居民消费水平;hcit为地区人力资本规模;infit为地区信息化水平;ui为固定效应虚拟变量,代表了未观测的个体变量;vt为时间虚拟变量,考虑变量中未检测到的冲击影响;εit为随机误差扰动项。

由于服务业类别统计口径在2004年之前发生变化,为保障数据完整性,研究时间跨度仅取2004—2015年。由于服务业中包含产值数据的只有省级空间尺度,因而在分析经济增长效应时,实证研究采用了省级数据。考虑2004—2015年数据的统一性,居民消费水平eit选取城镇居民人均消费性支出来度量。由于地区人力资本主要由教育提供,但地区教育机构数量,尤其是高等院校及研发机构的数量变化较小,科研从业人员却是逐步增多的,本文中人力资本采用地区“普通高等学校中专任教师人数”占全国比重进行衡量,以此规避高等教育与研发机构个数变化较小的情况。地区信息化水平采用“移动电话交换机容量的地区相对比重”来衡量。为避免不可观察变量与解释变量之间可能存在的相关性,本文选用双向固定效应模型进行检验,并进行聚类稳健标准误处理。变量定义描述统计如表3所示。

另外,西藏的数据缺失较多,故在实证研究中不予考虑。对于不同年份和地区的产业产值,在数据处理时已经通过价格指数折减,价格指数和市场规模相关数据来自《中国统计年鉴》。此外,为避免量纲变化过大和异方差问题,除区位商、产业关联指标、空间基尼系数等变量或注明了的外,对上述变量都进行了对数处理。未注明的服务业数据来自《中国第三产业统计年鉴》。

四、服务业增长与集聚效应的机制检验

(一)基本回归分析

本文首先对基本模型进行检验,然后再分别引入其他变量,逐步检验变量的符号和显著性,为节省篇幅,后续结果仅列出最后结果。需要明确的是,当仅考虑服务业直接增长效应时,采用服务业产业内关联η1,而当考虑服务业间接效应时,或对地区经济及工业产值进行回归时,则选用产业间关联η2。这样处理旨在反映不同产业关联性对服务业发展的影响机制,具体计量检验如表4所示。

由表4可知,第一,就服务业增长效应而言,服务业增长的直接效应主要取决于要素结构资本化、城市人口规模和市场规模,ln(k)、lnN和ln(?覫)一次项系数显著为正,而与产业内关联η1及其与城市规模、市场规模交互项显著性都不高。服务业间接增长效应与产业间关联η2显著正相关,其交互项系数进一步表明产业间关联与要素结构、城市规模呈负相关关系,仅与市场规模交互项为显著正相关关系,这初步验证了假说1。第二,就细分服务业而言,以消费性服务业和生产性服务业为例,消费性服务业与产业内关联负相关,但其在统计意义上不显著,其与城市规模交互项(η×lnN)呈不显著的负相关关系;而生产性服务业与产业间关联η2在置信区间1%的水平上呈显著正相关。本文进一步发现,2004—2015年中国生产性服务业的产业间关联不高,与城市规模、要素结构的耦合项系数都为负,与市场规模交互项也不显著。这初步验证了假说2,即生产性服务业更受益于产业间关联,而消费性服务业与规模效应紧密相关。第三,本文进一步对本地区经济GDP及工业产值进行分析,仍利用生产性服务业与制造业就业比重衡量产业间关联η2,结果发现,产业间关联与经济总量、工业产值都呈正相关关系,而工业回归项显著性更强,要素结构与产业间关联也呈显著正相关,并引起市场规模正向效应,仅城市规模与产业间关联耦合项为负。工业产值回归项ln(?覫×■)显著为负,表明服务业发展会降低工业经济比重,产生“挤出效应”。

(二)稳健性检验

本文主要探讨各变量对服务业增长和集聚的作用关系,选择多个变量的工具变量具有极大的挑战性,为进一步检验各变量间相关关系的稳健性,同时考虑宏观层面数据的可获得性,本文主要采用替换变量等方法来进行稳健性检验,产业间关联只考虑服务业单产业集聚趋势的产业内关联η1。(1)采用服务业比重来衡量服务业发展情况,服务业比重较大的地区,其服务业经济越发达,这与典型事实相吻合。(2)采用城镇化率来衡量服务业发展情况。已有研究表明城镇化水平越高的地区居民购买水平较高[11],进而居民消费规模越大,则服务业发展程度较高。(3)采用区位商来度量服务业集聚水平。从空间集聚的角度来看,服务业比重越大的地区,其区位商也越大,本文还进一步测度了服务业整体以及生产性服务业、消费性服务业的区位商,并进行分组回归。稳健性检验回归结果如表5所示。从表5可以看出,变量一次项都与基本回归保持一致,主要指标规律与前文检验结果一致,限于数据获得性,尽管个别交互项及控制变量的显著性存在变化,采取区位商来衡量服务业的回归项中城市规模和市场规模并不显著,但不影响本文对研究问题的基本判断,限于篇幅这里未展开详述。

另外,为尽可能降低内生性影响和反向因果效应,本文还对被解释变量服务业产值滞后一期进行检验,结果发现,各变量符号与表4基本保持一致,仅产业关联与要素结构、人口规模的交互项显著性有变化,考虑运输成本后的市场规模效应ln(?覫×■)显著性也降低了,其余相关指标仍支持基本回归结论。

五、进一步讨论

面对中国经济结构服务业化的客观现实,为更好地理清如何因地制宜地发展服务业,本文进一步重点关注服务业发展的空间异质性问题。

(一)不同类别服务业增长效应

本文首先利用2004—2015年中国统计数据计算了不同服务业的空间基尼系数,并进一步验证了不同服务业对省级层面经济和制造业的间接增长效应(见表6),Gini_service1、Gini_service2、Gini_service3分别表示生产性服务业、消费性服务业和公共基础性服务业的空间基尼系数。由前述研究可知,尽管生产性服务业不是以往中国经济增长的Granger原因,但表6表明,地区经济增长、制造业发展与生产性服务业集聚水平显著相关,即Gini_service1越大,生产性服务业越趋于集聚,其对经济增长和制造业产值的间接增长效应越高,这进一步证实了生产性服务业集聚具有带动经济增长的间接效应。消费性服务业集聚与服务业产值呈正相关关系,与地区经济和制造业产值都是负相关的,并且二者在统计意义上都不显著。公共基础性服务业集聚仅与制造业呈现非显著的正相关关系,与地区GDP和服务业都为负相关。

在此基础上,本文进一步验证服务业细分产业的增长效应。基于可获得的服务业产业层面加总的产业增加值数據,本文将服务业依据表1划分为消费性服务业和生产性服务业,回归结果如表7(下页)所示。从消费性服务业来看,批发与零售业、住宿与餐饮业、房地产业都与城市人口规模、市场规模在统计意义上显著正相关,而与产业内关联η1的交互项中仅市场规模项显著为正,与要素结构及城市规模的交互项系数不统一,但批发零售业和住宿餐饮业规律基本一致,二者都与产业内关联负相关,受城市人口规模和市场规模的影响更大。批发与零售业、交通运输邮政业和住宿餐饮业的η×lnk系数为正(即负效应),表明这三类一般服务业增长与产业关联负相关,城市规模与产业关联的匹配性也为负,金融业和房地产等生产性服务业的产值增长更受益于产业关联和要素结构之间的匹配性。从生产性服务业来看,交通运输、仓储和邮政业以及金融业都与产业间关联η2、城市人口及市场规模一次项和交互项正相关,仅市场规模正效应不显著,上述识别规律都进一步验证了理论假说2。此外,产业内要素结构资本化和市场规模均有利于产出提升,这与一般经济直觉是一致的。

从控制变量中也可以看出,城镇化率与服务业发展显著正相关,人力资本累积仅对金融业和房地产业等生产性服务业具有正相关关系,信息化水平正效应显著程度均不高。居民消费水平也并非一致性地促进服务业增长而是具有明显的产业异质性,其中交通运输和邮政仓储业、住宿与餐饮业则是负相关关系,限于篇幅这里未列出。

(二)不同服务业的空间集聚机制

为进一步测度服务业集聚趋势的影响机理,本文通过服务业区位商年变化率LQRit来度量产业集聚的变化率:

LQRit=(LQi,t-LQi,t-1)/LQi,t-1(4)

LQRit为区域i第t期区位商相对上一期的变化率,当LQRit>0时,表明产业i在空间上存在集聚;当LQRit<0时,表明产业i在空间上是扩散的。为进一步使得模型可供检验,本文采用“0—1”变量来标定服务业集聚的判定,进而构建二值选择(Binary Choice)模型,当被解释变量LQRit>0时,则取值为1,反之则为0。由于非线性面板的Probit模型无法解决伴生参数问题①,本文使用固定效应的Logit模型来进行检验,采用最大似然估计(MLE)。考虑产业中企业难以对政府政策或市场信号迅速作出反应,解释变量的当期自变量可能存在内生性问题,故将自变量取一年时滞。另外,对于自变量的多重共线性和异方差问题,前者通过相关系数检验、方差膨胀因素(VIF)进行检验;后者则通过Logit模型的似然比检验(LR)进行判别②。需要明确的是,Logit回归估计中变量系数的解释不再为普通线性面板的边际效应值,但考虑本文仅检验服务业空间集聚效应的影响因素,故在检验回归中列出了变量回归系数值。

由表8可知,就消费性服务业而言,以批发与零售业为例,市场规模效应有利于该类产业集聚,ln(?覫)和ln(?覫×■)都为显著正相关关系,而其余解釋变量都会促进该类产业扩散。就生产性服务业而言,无论是信息技术服务业,还是金融业和科研技术服务业,市场规模效应对生产性服务业集聚影响均不显著,产业间关联及其与要素结构、城市规模的交互项(η×lnk和η×lnN)对生产性服务业集聚均为显著正相关,而在同时考虑其他控制变量的条件下,城市规模lnN和要素结构ln(k)一次项都在统计意义上不显著,上述分析表明生产性服务业集聚与产业间关联密切相关,这进一步验证了理论假说2。其余指标对生产性服务业集聚效应影响机制不稳健。根据前述典型事实,公共基础性服务业多为政府提供的公共服务,且空间均衡性较高,故本文不对公共基础性服务业的集聚情况展开讨论。

(三)不同地区的服务业与工业发展

不同地区的要素结构禀赋不同,服务业和工业对经济的贡献率具有差异性。为检验不同区域服务业和工业发展的关系,本文继续利用宏观层面数据对服务业的间接增长效应进行验证。

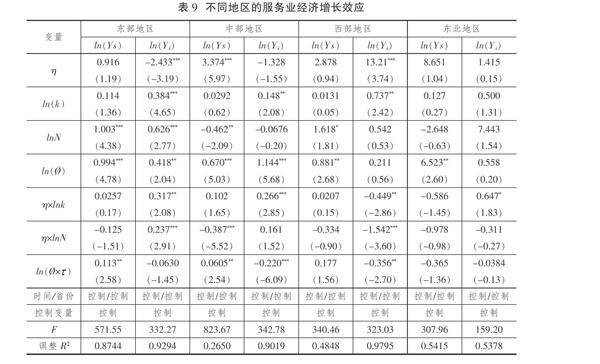

本文通过引入虚拟变量对中国四大区域板块内服务业和工业进行对比分析,由表9(下页)可知,服务业产业内关联η1和市场规模ln(?覫)有利于服务业增长,这在东部和中部地区都显著为正,西部地区ln(?覫×■)系数为正,但不显著,仅东北地区ln(?覫×■)系数为负,这表明服务业直接增长效应更多地受益于市场规模。分区域具体来看,东部和中部地区服务业比重较高,西部地区市场规模正效应不显著,东北地区市场规模还未有效支撑服务业发展。进一步从服务业产业内关联来看,即四大区域的服务业产值回归组中η×lnN交互项系数都为负,尤其是中部和西部地区都显著为负,这表明相对于城市人口规模,服务业单产业集聚的正效应更取决于市场规模效应,服务业回归组中ln(?覫×■)均为正,这进一步验证了理论假说1。从产业间关联来看,东部和中部地区的产业间关联对工业增长间接效用为负,但考虑城市规模和要素结构后,二者交互项系数都显著为正,而西部和东北地区情况恰好相反,这表明东部和中部地区的要素结构与产业间关联对工业发展正效应显著,西部和东北地区的产业关联与要素结构、城市规模都不匹配。对于工业回归项ln(?覫×■)系数均为负,市场规模较大的地区对工业产业增加值都具有“挤出效应”。另外,要素结构资本化均有利于服务业和工业发展,这与前述分析保持一致。

六、研究结论与政策启示

发展服务业有利于扩内需、调结构、稳就业,促进制造业高质量发展,而在区域发展差异较大的大国经济中,尤其要因地制宜地处理好工业和服务业的关系。本文研究表明,第一,服务业与中国经济增长存在协整关系。生产性服务业不是以往中国经济增长的Granger原因,但生产性服务业空间集聚与经济增长正相关。第二,服务业集聚会带来直接经济增长效应和间接经济增长效应。前者主要来源于消费性服务业,后者则由生产性服务业对工业的协同集聚而产生。服务业的直接经济增长效应主要取决于城市和市场规模效应,而间接经济增长效应则与要素结构和制造业关联的匹配机制紧密相关。第三,宏观产业层面上生产性服务业集聚与产业间关联显著正相关,而消费性服务业集聚则基本取决于人口和市场规模,这在服务业整体及分区域层面都得到了验证。第四,不同区域要素结构差异性导致服务业对工业的间接增长效应存在空间分异。相较于西部和东北地区,东部和中部地区的要素结构与产业间关联对工业发展正效应更加显著,同时服务业也会对工业产生“挤出效应”。

2018年11月,中共中央、国务院发布《关于建立更加有效的区域协调发展新机制的意见》,要求“立足发挥各地区比较优势和缩小区域发展差距”来建立更加有效的区域协调发展新机制。本文研究表明,不同地区的经济发展方式转型应基于本地要素结构,这为改进地方经济“去工业化”和“唯工业化”的政策思路提供了新的参考。第一,发展服务业需要强化与工业的协调发展,尤其需要增强与本地原有工业体系的投入产出关联,抑或具有本地优势的工业体系,这是避免传统服务业“成本病”和产业“空心化”的关键。第二,区域经济转型应以促进要素集聚为切入点。经济发展水平越高的地区越有利于服务业集聚,尤其是生产性服务业和消费性服务业,因此实现区域经济转型的政策思路应首先立足于要素集聚,推进城镇化进程,提升要素禀赋优势,逐步培育区域消费市场;促进要素结构优化,提高人力资本水平,增强生产性服务业与工业体系的关联性,进而提升服务业的直接增长效应和间接增长效应。第三,对各区域而言,东部和中部地区市场规模和产业关联都较为显著,应继续加大人力资本累积和创新投入,提升生产性服务业比重,进一步通过加大产业间关联来提升服务业的间接增长效应。西部地区市场规模潜力正在提升,应加大城市规模与产业关联的协调性,同时引导生产性服务业进一步向较大人口规模的地区集中,尤其需要促进高技能劳动力集聚,逐步突破中西部地区人力资源瓶颈,不断壮大区域消费市场,这些政策思路也适用于东北地区。

当然本文研究还存在一些不足,由于数据欠缺问题,本文仅在宏观层面对服务业进行了研究,如何利用全产业微观经济普查数据来细化研究是未来的研究重点。另外,更为深入的理论机制分析也需要进一步深化。■

参考文献

[1]魏后凯,王颂吉.中国“过度去工业化”现象剖析与理论反思[J].中国工业经济,2019(9):5-22.

[2]丁守海,陈秀兰,许珊.服务业能长期促进中国就业增长吗?[J].财贸经济,2014(8):127-137.

[3]杨朝继.生产性服务业与区域经济的协调发展:以中部地区为例[J].改革,2018(6):127-137.

[4]张月友,董启昌,倪敏.服务业发展与“结构性减速”辨析——兼论建设高质量发展的现代化经济体系[J].经济学动态,2018(2):23-35.

[5]庞春.服务经济的微观分析——基于生产与交易的分工均衡[J].经济学(季刊),2010(3):961-984.

[6]刘奕,夏杰长,李垚.生产性服务业集聚与制造业升级[J].中国工业经济,2017(7):26-44.

[7]ASLESEN H W, ISAKSEN A. New perspectives on knowledge-intensive services and innovation[J]. Human Geography, 2007, 89(S1): 45-58.

[8]张建华,郑冯忆.服务业结构升级能够推动产业发展吗?——基于有效结构变化指数(ESC)的实证分析[J].改革,2020(1):59-75.

[9]宣烨.本地市场规模、交易成本与生产性服务业集聚[J].财贸经济,2013(8):117-128.

[10] 于斌斌.生产性服务业集聚能提高制造业生产率吗?——基于行业、地区和城市异质性视角的分析[J].南开经济研究,2017(2):112-132.

[11] 惠炜,韩先锋.生产性服务业集聚促进了地区劳动生产率吗?[J].数量经济技术经济研究,2016(10):37-56.

[12] BILLINGS S B. JOHNSON E B. Agglomeration within an urban area[J]. Journal of Urban Economics, 2016, 91(1): 13-25.

[13] 盛龙,陆根尧.中国生产性服务业集聚及其影响因素研究——基于行业和地区层面的分析[J].南開经济研究,2015(5):115-129.

[14] 刘军,杨浩昌,张三峰.中国基本公共服务供给的决定因素研究[J].南京社会科学,2015(5):33-39.

[15] VENABLES A J. Equilibrium locations of vertically linked industries[J]. International Economic Review[J].1996, 37(2): 341-359.

[16] HIDALGO C A, et al. The product space conditions the development of nations[J]. Science, 2007, 317(5857): 482-487.

[17] GUO Q, HE, C F. Production space and regional industrial evolution in China[J]. GeoJournal, 2015, 80(6): 1-18.