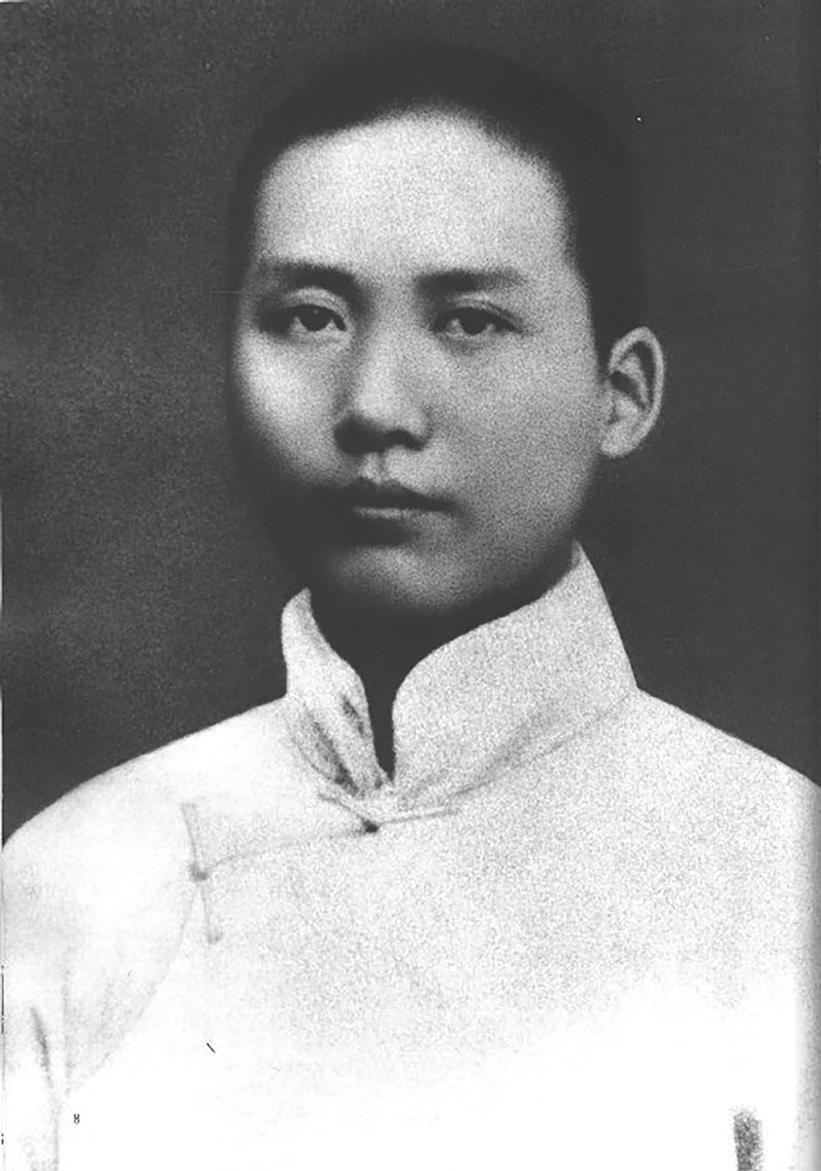

毛泽东在岳麓山的“新村梦”

刘赞

探索“如何使个人及全人类的生活向上”

1915年,毛泽东在湖南第一师范学校学习两年多后,越来越不满足于课本知识,对一些多而杂的课程及烦琐的校规也很不满意,便向刚接任校长不久的孔昭绶先生提出了退学申请。孔昭綬在问明原委后没有批准他的申请,也没有批评他,只是希望他再观察、等待一段时间。

在后来的那段时间里,学校进行了大量的教育革新,废除了很多陈旧校规,推出了新型的教学观念。这些改革与毛泽东的想法不谋而合,于是他重拾信心,打消了退学的念头。同时,他也想出了“征友”这个方法来强化学习交流,增长见识。此外,他还通过到图书馆看书、听讲座来加强自修,通过社会实践来培养自身独立思考、独立生活的能力。

1915年9月,陈独秀在上海创办《青年杂志》(后改为《新青年》),指出“伦理的觉悟是吾人最后之觉悟”,这也标志着初期新文化运动的到来。很快,毛泽东和他的同学们就聚集在《新青年》周围,开始探索“如何使个人及全人类的生活向上”等问题。从1915年至1917年,他们通过上百次的讨论,得出结论:“集合同志,创造新环境,为共同的生活。”

1917年5月,谭延闿二次督湘,杨昌济联络易培基、杨树达、胡元倓等向省政府进言创办湖南大学,建议被采纳后,杨昌济被任命为筹备办主任。开始,筹备办就设在杨昌济家里,后来迁到岳麓书院。经杨昌济同意,毛泽东与蔡和森、张昆弟、陈书农、熊子容等人,一同搬进了“湖南大学筹备处”(即岳麓书院半学斋),开始了岳麓山下的寄住生活。

爱晚亭离半学斋很近,一有空闲,他们便相约一起到亭子里看书、谈论,有时候夏天还抱着篾席到这里乘凉露宿。他们都是穷学生,完成自学之外,每天过着脚穿草鞋,上山砍柴,自己挑水,用蚕豆拌大米煮着吃的清苦生活。但他们不愁穷,不怕苦,每天照常读自己爱读的书,讨论共同关心的哲学以及时事问题。在岳麓山下的这一段寄住生活,让他们渐渐产生了一个新的“梦想”,那就是建设一个“新村”,建立一种他们理想中的人人平等、互相友爱的“新村”生活。1917年冬天,毛泽东、蔡和森等开始酝酿组织一个团体,立即得到同学们的响应,1918年4月14日,“新民学会”这个“建党先声”团体,在岳麓山下周家台子蔡和森家里正式组建。

“新村”梦想的早期探索与准备

1918年6月,毛泽东从湖南第一师范毕业。他和志同道合的同学成立“工读同志会”,进行自己“新村”梦想的试验。此时吴佩孚、张敬尧部队已打进湖南,军阀混战,校舍被占,毛泽东他们过的是有一顿没一顿的生活,但为了寻找一处新生活地点,他们全然没有考虑眼前的生活和个人前途问题。可惜,他们最终并没能找到理想的试验之地。

1918年8月中旬,毛泽东第一次来到北京,经过老师杨昌济推荐,在北大图书馆当上了助理馆员,他的“新村梦”也在这里得到了视野上的开拓和理想上的延续。五四运动前夕,周作人将日本人武者小路实笃的“新村主义”传入中国。1919年3月15日,他在《新青年》上发表《日本的新村》一文,详细介绍了小路实笃关于“新村”的基本思想和主张。“新村主义”的基本思想是“要求改变现存的不合人道的社会,建立一个财产公用、人人平等、共同劳动、共同生活的互助友爱的理想的新社会”,最根本的主张是“提出过‘人的生活”。周作人解释道:“新村的理想的人的生活,是一个大同大异的世界。物质的生活是一律的,精神的生活是可以自由的。”这是一种带有浓厚无政府主义、人道主义色彩的空想社会主义,但在中国文化界却属主流思想,因此,经过《新青年》等刊物的发表,得到很多关注。社会上的青年人精神上感到一种分外的振奋,特别是彼时倾心于无政府主义的毛泽东、恽代英等受其影响很大。

这个时候的北京,在左舜生、王光祈、李大钊等“少年中国学会”会友的提倡下,正兴起了一股工读互助运动的浪潮。王光祈是工读互助运动的热心实践者,他提出了融“学习、生活、劳动、生产”为一体的具体实践设想,并在《少年中国》杂志发表。1918年12月,在李大钊、蔡元培、陈独秀、胡适、周作人、王光祈等17人的发起下,“北京工读互助团”率先成立,总计有团员30多人,分3个组。这些小组可以办俭洁食堂、洗衣局、石印局、平民补习学校,乃至织毛巾、袜子,制作四川腌肉、火腿、香肠等“勤工”的内容,工余则“按照指定的科目、时间前往北大上课”。在此期间,毛泽东与王光祈、李大钊交往频繁,并经他们介绍正式加入了“少年中国学会”。毛泽东对王光祈的“菜园新村”及工读运动给予了密切的关注。

“新村”计划的成型与试验

1920年2月的一天,毛泽东饶有兴趣地参观了王光祈试办的女子工读互助团,之后开始殚精竭虑地设计自己的“岳麓新村”计划。对于如何实现“新村”,他主张通过实施新教育,创造新人来完成,但办学校只是施行教育的一端,而教育之全体,不仅学校,其一端有家庭,另一端则有社会。为此,他制定了一份极具理想色彩的“新村”计划,设计了新学校、新教育、新社会三位一体的总体构架,要求“创造新学校,施新教育,必与创造新家庭新社会相连”。他认为新学校中的学生是创造新家庭的成员,也是能够成为创造新社会的种子。大多学生在毕业之后,“多鸳都市而不乐田园。农村的生活非其所习,从而不为所乐”。因此,农村缺少“中坚之人”去“推行”“美满”的社会改造方案。毛泽东很欣赏俄罗斯青年为传播其社会主义,多入农村与农民杂处的做法,进而在他的“新村”计划中规定,“新学校”学生们的工作场所“必在农村之中”,学生的工作内容,“必为农村之工作”,目的是“养成乐于农村之习惯”。其次,生活在“新村”里的新人们,实行“一边读书,一边工作”。毛泽东自己这样安排一天的时间:睡眠8小时,游息4小时,自习4小时,教授4小时,工作4小时。工作之事项,“全然农村的”,包括种园、种田、种林、畜牧、种桑、鸡鱼6项。再次,这个新学校、新家庭、新社会三位一体的“新村”,里面有公共育儿院、公共蒙养院、公共学校、公共图书馆、公共银行、公共农场、公共工作厂、公共消费社、公共剧院、公共病院、公园、博物馆、自治会等,是一个农林牧副渔工各业俱全的自给自足的单位。

在他看來,学生将学校当成家庭,所作的田产和林木都是私有之物。将所有学生的私有物汇合在一起,便可成为一个“公共团体”,取名叫“工读同志会”。这个“会”里设生产、消费、储蓄等部门,学生离开学校,在一定时期内不能取出存蓄的利益,约束期过后,可以取走一部分而留存一部分,通过这种方式,可以使学生和学校之间,长期存在联系。他认为:“新学校中学生之各个,为创造新家庭之各员。新学校之学生渐多,新家庭之创造亦渐多。合若干之新家庭,即可创造一种新社会。”“合此等之新学校、新社会,而为一新村。”青年毛泽东希望这类“新村”能起到“模范村”的作用,使“世人耳目,咸集注之”,达到示范的作用。

为此,他在1920年3月14日写给周世钊的信中谈得十分具体:“我想我们在长沙要创造一种新的生活,可以邀合同志,租一所房子,办一个自修大学。我们在这个大学里实行共产的生活。关于生活费用取得的方法,约定为下列几种:(1)教课(每人每周六小时乃至十小时)。(2)投稿(论文稿或新闻稿)。(3)编书(编一种或数种可以卖稿的书)。(4)劳力的工作(此项以不消费为主,如自炊自濯等)。所得收入,完全公共。多得的人,补助少得的人,以够消费为止。……这种组织,也可以叫作‘工读互助团。这组织里最要紧的是要成立一个‘学术谈话会,每周至少要为学术的谈话两次或三次……”设计后,毛泽东因事启程赴上海。5月间,他应新民学会会员彭璜之约,和同学张文亮等一起在上海试验工读生活。他们在上海民厚南里租了几间房子,“共同做工,共同读书,有饭同吃,有衣同穿”,毛泽东负责洗衣服和送报纸的工作。

试验失败与革命道路的转向

上海工读生活试验了一个多月之后,毛泽东感到“殊无把握”。后来,随着形势的变化和人员各奔东西,这份计划也就“无限期地推延”了。

在1920年11月25日给向警予的信中,毛泽东写道:“几个月来,已看透了,政治界暮气已深,腐败已甚,政治改良一途,可谓绝无希望。吾人唯有不理一切,另辟道路,另造环境一法。”虽然从本质上来看,青年毛泽东的“新村”理想是一种“乌托邦”,存在着一定的缺陷,但这也成为了青年毛泽东等人思想转变的一大契机,他从“新村梦”改良道路救国的失败中吸取教训,推动转向暴力革命的道路。

1955年6月20日,在开展“新村”实验30多年以后,毛泽东携周世钊等人重登岳麓山,在云麓宫前凭栏远眺,回想起少年时代追逐梦想以及同学朋友之间的点滴回忆……不禁留下了“莫叹韶华容易逝,卅年仍到赫曦台”的深沉感慨和念念不忘的故友之思。

- 时代邮刊·上半月的其它文章

- 小说创作之检讨(一)

- 亲爱的读者

- 季节与美食

- ﹣6.8%

- 语录

- 民法典草案拟引入离婚冷静期