栓塞介入术治疗单发颅内破裂小动脉瘤患者的近期疗效及预后

高心保 程卫东 李杰 杨明宇 陈安强 周涛

(1安徽省利辛县人民医院,安徽 亳州 236700;2歙县人民医院)

颅内动脉瘤的发病率高达3.6%~6.0%,主要因颅内动脉异常改变引起,属于常见的脑血管疾病,常因瘤体破裂引起的蛛网膜下腔出血导致生存率明显降低〔1〕。1.0%~2.0%的单发颅内动脉瘤患者有可能发生破裂,对患者的生命健康造成严重威胁〔2〕。治疗单发颅内小动脉瘤破裂的方法较多,包括了开颅夹闭术、血管内栓塞治疗术等,不过随着医疗技术的不断进步,发现尽管前者可取得一定的效果,但易带来较大的创伤〔3〕。因此,血管内栓塞治疗术开始逐渐成为单发颅内小动脉瘤破裂的首选方案。

1 资料与方法

1.1一般资料 选取利辛县人民医院自2017年12月至2019年9月收治的颅内破裂小动脉瘤患者70例,按照治疗方式的不同分为对照组与观察组,对照组34例,男22例,女12例,年龄75~83〔平均(79.23±2.45)〕岁;体重55~68〔平均(62.23±4.19)〕kg,Hunt-hess分级:Ⅰ级:14例、Ⅱ级:11例、Ⅲ级:8例、Ⅳ级:1例。观察组36例,男23例,女13例,年龄76~84〔平均(80.19±2.42)〕岁;体重56~67〔平均(60.89±4.40)〕kg,Hunt-hess分级〔4〕:Ⅰ级:13例、Ⅱ级:10例、Ⅲ级:9例、Ⅳ级:4例。两组一般资料比较,差异均无统计学意义(均P>0.05),具有可比性。

1.2纳入与排除标准 纳入标准:行头颅电子计算机断层扫描(CT)、磁共振成像(MRI)或数字减影血管造影技术(DSA)检查后确诊;均为单发;直径3~5 mm;符合开颅夹闭术及栓塞介入治疗术的适应证;介入治疗时间为3 d内;患者家属签署了知情权同意书。排除标准:无完整资料者;既往有脑血管病介入治疗者;合并其他严重脑血管疾病者及认知功能障碍者;住院期间发生缺血性并发症;死亡病例。

1.3方法 全部患者在术前给予预防出血、降低颅内压及脑脊液引流等常规基础治疗,注意全部患者术后不使用抗血小板药物,例如阿司匹林及氯吡格雷等,同时对患者的不良情绪进行调节,持续给予心电监护,为患者及其家属进行健康宣教,指导如何避免用力咳嗽及用力排便等剧烈动作〔5〕。对于格拉斯哥预后(GOS)评分在<8分患者给予有效的气管插管气道保护。

对照组在颅内小动脉瘤破裂后3 d内给予开颅夹闭术治疗,方法为:在全麻后结合DSA的检查结果对单发颅内动脉瘤进行定位,于患者的头部经翼点入路或经过眶颧入路做一适当大小的切口,逐层切开头皮、皮下组织及骨膜切开,将皮瓣反转之后进行颅骨钻孔,打开骨窗之后,剪开硬膜〔6〕。沿着脑裂对动脉瘤进行分离之后,使用血管夹对瘤动脉给予夹闭处理,随后将动脉瘤及粘连分开,选择合适的动脉瘤夹夹闭动脉瘤。在硬膜下方放置引流管,随后逐层缝合,于2 d后拔出留置的引流管。

观察组在颅内小动脉瘤破裂后3 d内给予栓塞介入术治疗,方法为:患者全麻处理之后在右侧腹股沟处股动脉进行Seldinger穿刺,置入6F动脉鞘瘤后插入引导管,置入颈内动脉,在微导丝的引导下插入微导管〔7〕。按照DSA路径图的指引将微导管置入动脉瘤,选择与动脉瘤大小相近的弹簧圈进行栓塞操作,同时在DSA的监测下进行观察,术后对穿刺点进行常规加压、包扎及缝合血管处理。术后3 d内每隔12 h为患者行皮下注射低分子肝素5 000 IU。

1.4观察指标 对比两组围术期指标、治疗前后动脉瘤影像特征、术后动脉瘤夹闭程度、治疗前后GOS评分及术后并发症发生率。①围术期指标包括手术时间、住院时间及住院费用。②对比患者手术治疗前后动脉瘤影像特征,包括入射角、动脉瘤瘤体高度和瘤颈长度之比(AR)、动脉瘤瘤体直径和载瘤动脉直径之比(SR)。③动脉瘤夹闭程度按照术后DSA检查结果判断,对瘤颈及瘤体内是否造影重影进行分组,分为致密栓塞(即瘤体与瘤颈内无造影剂重影情况的出现)、完全栓塞(即瘤颈存在造影充盈,但瘤体致密栓塞无造影剂充盈)及次全栓塞(即瘤颈及瘤体内均存在着部分造影剂充盈的情况)3个等级。④GOS评分标准如下〔8〕:死亡、预后差(1分);植物生存(2分);重度残疾、意识清楚,但无法自理(3分);轻度残疾,生活能够自理(4分);预后良好,能正常生活(5分),统计轻度残疾及以上患者所占比例。④常见并发症包括血栓形成、血管痉挛、动脉瘤出血、感染、脑积水等。

1.5统计学处理 采用SPSS18.0软件进行χ2检验、t检验。

2 结 果

2.1两组围术期指标比较 观察组手术时间、住院时间、住院费用均低于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05)。见表1。

表1 两组围术期指标比较

2.2两组影像学检查指标比较 两组术前入射角、AR及SR比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。两组术后入射角、AR及SR均较术前明显降低且观察组降低更明显,差异均有统计学意义(均P<0.05)。见表2。

表2 两组影像学检查指标比较

2.3两组动脉瘤夹闭程度及GOS评分对比 观察组动脉瘤致密栓塞率、轻度残疾及以上患者所占比例均明显高于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05)。见表3。

表3 两组术后动脉瘤夹闭程度及治疗前后GOS评分比较〔n(%)〕

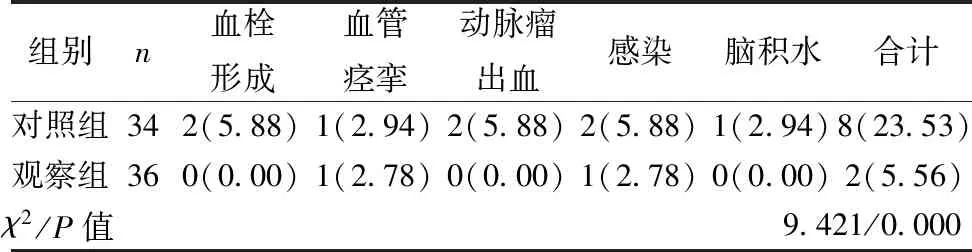

2.4两组术后并发症发生率比较 观察组术后并发症发生率明显低于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.001)。见表4。

表4 两组术后并发症发生率比较〔n(%)〕

3 讨 论

目前临床上关于单发颅内破裂小动脉瘤患者的发病机制尚未明确,诱发因素较多,有报道指出,当颅内小动脉瘤破裂之后最易合并蛛网膜下腔出血,对患者的生命健康造成严重威胁〔9〕。因此,采取积极有效的方法进行治疗至关重要。临床所采取的开颅夹闭术尽管可取得较好的效果,可有效减轻脑血管痉挛,但对机体可能造成较大的创伤,甚至可加大蛛网膜下腔反复出血的发生率,尤其是对于瘤体所处位置较浅、直径较小的情况,操作难度较大,或因手术操作空间较小而导致难以良好操作〔10〕。近年来随着医疗技术的不断发展,血管栓塞介入术作为一种新型的微创手术方式,通过利用弹簧圈不仅可对微小动脉瘤进行填塞,还可避免血流形成局部血栓,加强瘤壁的牢固性,进而达到更好治疗小动脉瘤的目的〔11〕。另外,此种操作方法一方面能够减少对周围脑组织造成的损伤,减少术中出血量,具有较高的安全性,另一方面术后恢复速度较快、并发症发生率较低。不过在操作期间需要结合患者的个体情况对微导管及弹簧圈进行选择,以减少微导管的张力,同时要求轻柔推送并在推送完成之后回退导管以减少张力,避免造成不良影响〔12〕。

本研究结果提示栓塞介入术相比于开颅夹闭术治疗单发颅内破裂小动脉瘤的围术期指标更好,整体预后较好,且治疗期间安全性较高,证实了栓塞介入术的临床优势。曾有报道指出,动脉瘤的破裂通常与其入射角、AR及SR密切相关,并指出AR值较低的患者可表现出较为稳定的单涡流,而较高的AR则会表现出不稳定的涡流及低壁面切的应力区域〔13〕。另外动脉瘤的入射角能够对动脉瘤的血流动力学状态进行判断。结合上述结果可见尽管两种手术治疗方法均能够改善患者的血流动力学状态,但栓塞介入术的治疗效果更好,能够进一步减少动脉瘤破裂的发生风险。值得注意的是,尽管栓塞介入术作为一种新型的微创手术可取得一定的治疗效果,但由于单发颅内破裂小动脉瘤的瘤体较小且较浅,瘤内血流速度较快,瘤壁也较为薄弱,为临床手术治疗带来了较高的难度〔14,15〕。这就要求临床操作者具有丰富的操作技能及临床经验。