哈巴雪山自然保护区土壤有机质垂直分异研究

苏 骅,王 平

(1.保山学院 资源环境学院,云南 保山 678000;2.云南师范大学 旅游与地理科学学院,云南 昆明 650092)

0 前言

中国是一个多山的国家,山地蕴藏着丰富的自然资源和生物资源,山地研究在人类的生存及生物多样性发展中具有重要意义。山地土壤是山地生态环境的重要组成,中国较多学者就曾对山地土壤开展研究[1-8]。有机质作为山地土壤的重要组成部分,与土壤的形成和发育密切相关,有机质具有胶体特征,能吸附阳离子,因而使土壤具有保肥能力和缓冲性,有机质还能使土壤形成结构,改善土壤物理性状[9]。国内外较多学者都曾对山地土壤有机质开展研究,Garten、Post、Hanson和Cooper研究了阿帕拉契亚山地有机碳随海拔高度变化的规律,并指出随海拔升高山地表层土壤有机碳含量呈增加趋势[10]。张万儒对卧龙自然保护区森林土壤有机质的垂直分布规律进行了研究[11]。常庆瑞、雷梅等通过对秦岭北坡垂直带谱土壤腐殖质特性研究发现,随海拔升高,土壤腐殖质含量增加,胡敏素的比例下降[12]。吕贻忠、张凤蓉等研究北京百花山山地土壤有机质的垂直分异规律,并用相关分析方法计算了有机质与海拔高度之间的相关系数[13]。这些研究都表明,山地土壤垂直分异的研究已经日趋受到重视,土壤有机质作为山地土壤一个重要的组成部分,在山地土壤研究中,有着重要的意义和价值。

哈巴雪山是滇西北著名的高山峡谷区,保护区内生物多样性丰富,植被种类繁多,垂直分异显著,受人类活动影响较小,比较完整地保持了原生的自然环境和生态系统,是研究土壤垂直分异的理想区域。目前针对哈巴雪山土壤垂直分异的研究非常少,土壤有机质垂直分异研究存在空白。本文通过实地采样、实验分析,研究区内土壤有机质垂直分异特征,可为全面掌握山体生态环境特点、空间差异、变化趋势提供基础资料,并对保护区制定有效管护、恢复对策和措施等提供理论依据。

1 研究区概况

哈巴雪山自然保护区,位于滇西北迪庆藏族自治州香格里拉县境内,东经100°02′20″~100°14′30″,北纬27°10′00″~27°22′40″,属横断山系中段高山峡谷区,总体地势西北高,东南低,保护区最高点是哈巴雪山主峰,位于保护区西北部,海拔5 396 m,以保护中国纬度最南的现代海洋性冰川、金沙江流域典型完整的高山垂直带自然景观、寒温性针叶林生态系统及珍稀动植物种质资源为目的。保护区气候基带(2 400~3 000 m)系暖温带低纬高原季风气候。区内高差巨大,气候垂直分异十分显著,从金沙江河谷至哈巴雪山最高峰,气温随海拔升高而逐渐降低,年平均气温从16.5℃左右降至-9.0℃左右。年降水量从580.0 mm左右增加到1 600.0 mm,降水量随海拔升高而逐渐增多,4 000~4 500 m为最大降水高度,之后随海拔增加而逐渐减少。受立体气候的影响和控制,保护区内植被垂直分带谱典型、完整,雪线、森林上限和森林下限明显,特有的水热条件对比关系的垂直变化决定了哈巴雪山特有的土壤垂直带谱结构与组成。丰富的植被类型使得保护区土壤有机质来源丰富,加之生物的积累和分解,富集了较多的植物所需的养分及腐殖质,形成保护区特有的森林土壤和高山土壤。

2 土样采集、制备和分析

2.1 土样采集

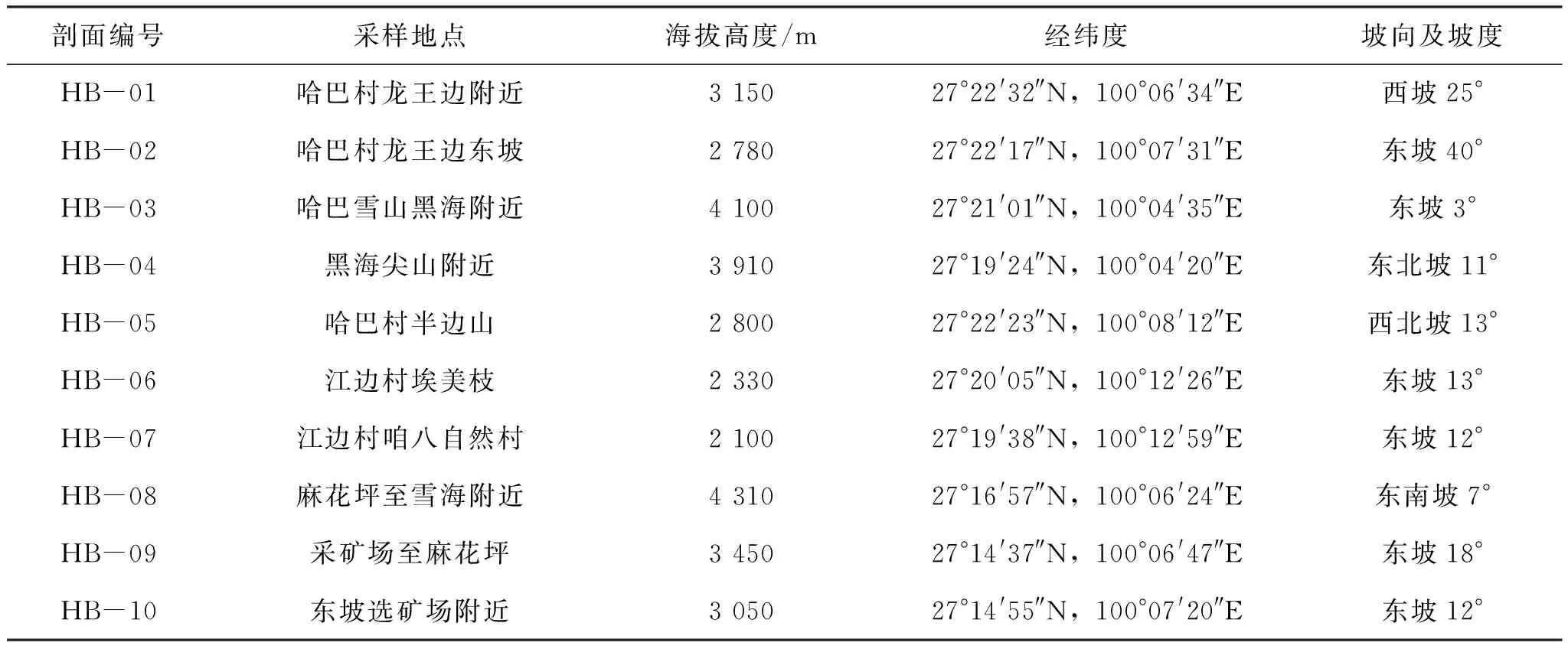

哈巴雪山保护区属于典型极高山、高山峡谷地区,因此选择路线调查方法完成野外土壤调查任务。野外调查线路共4条:(1)哈巴村经龙王边、哈巴河中游至羊房;(2)哈巴村经落马海、大尖山坪子至黑海,棉沙坝经老窝子至养马仔(大岩房河源头);(3)永胜村羊杈角经钨矿选矿厂到麻花坪采矿区,再经道国坪、狗钻洞、花水至雪海(哈巴雪山主峰东部冰川分布区);(4)麻花坪矿区经马鹿塘至老药山、中村、新药山、干海子、上长坪、下长坪到桥头。剖面选择受人为因素影响较小、土壤发育良好的典型地段。在每个剖面点上,自下而上分层采样,每层采集约1 kg土样装入土样袋内编号及标签。主要土壤剖面点的位置及海拔高度见表1。

表1 土壤剖面采样位置及坡向

2.2 土样制备

按照《土壤农化分析》(第3版)[14]中的要求来风干、制备、保存。野外采集的土壤样品运到实验室后,立即将全部样品均匀平铺于硬质纸上风干。在土样半干时,把土块压碎,除去石块和残根等侵入体后风干。风干后的土样,研磨使之全部通过0.25 mm孔径的土壤筛,以备分析。

2.3 土样分析

采用重铬酸钾容量法—外加热法[14]。

方法原理:在外加热的条件下(油浴温度为180 ℃,沸腾5 min),用一定浓度的重铬酸钾—硫酸溶液氧化土壤有机质(碳),剩余的重铬酸钾用硫酸亚铁来滴定,从所消耗的重铬酸钾量来计算有机碳的含量。

3 结果与分析

3.1 土壤有机质含量垂直分布

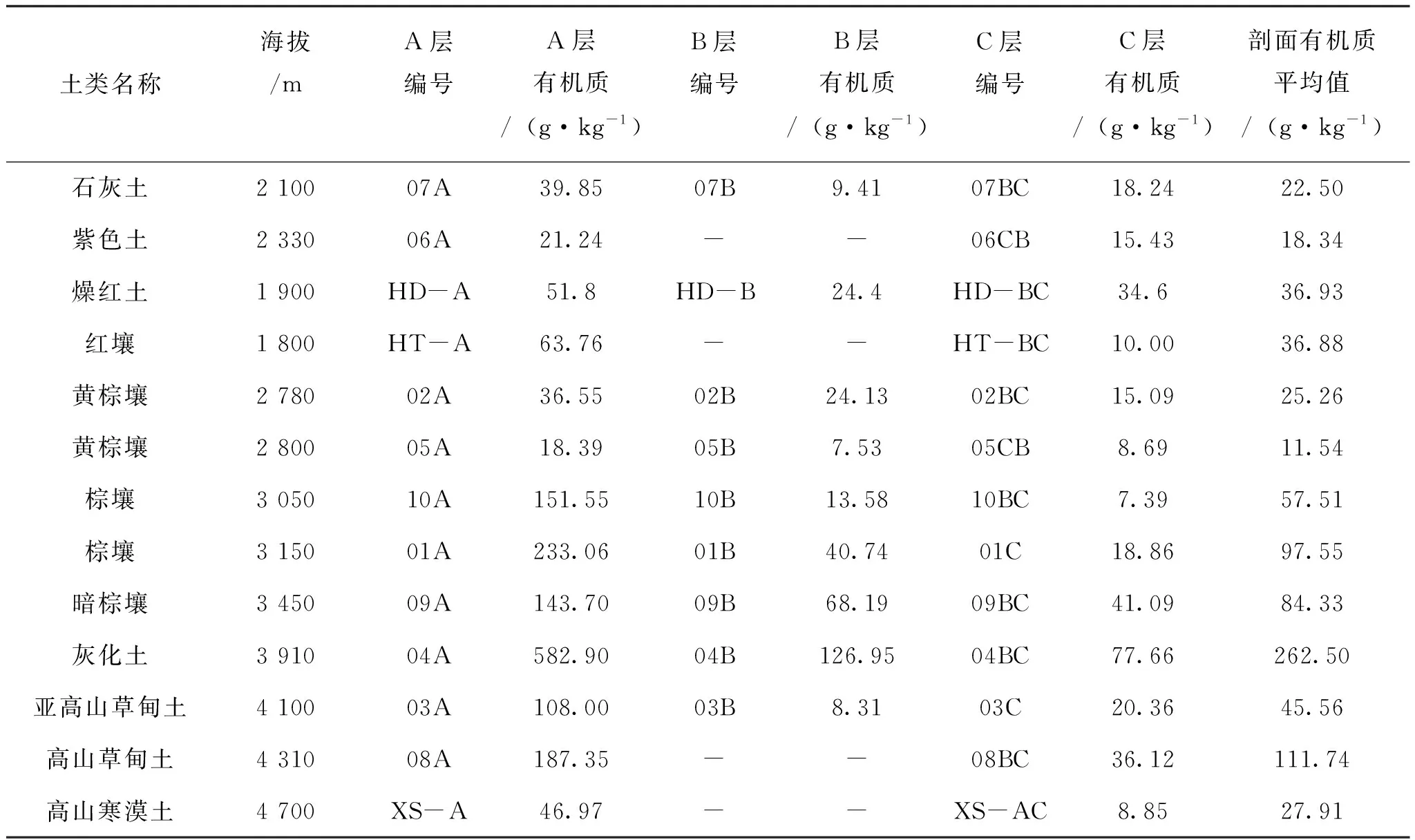

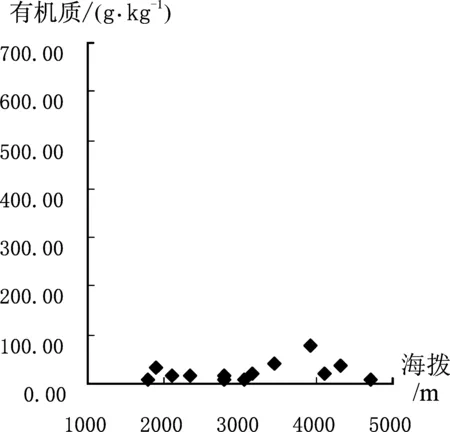

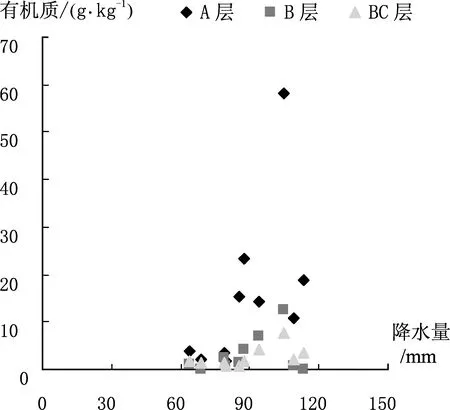

如表2所示,保护区A层有机质含量变化范围较大在:18.39~582.90(g·kg-1),B层有机质含量在7.53~126.95(g·kg-1),C层有机质含量在7.39~77.66(g·kg-1)。在同一剖面中,有机质含量随土层深度增加而降低(图1)。这是因为表层根系、枯枝落叶及生物残体较多,有机质来源较为丰富,土壤腐殖质含量较多,故而有机质含量较高;随着土层加深,植物根系减少,生物残体减少,微生物的种类、活性和数量也逐渐降低,生物累积作用减弱,有机质含量趋于降低。

表2 哈巴雪山自然保护区剖面土层土壤有机质含量

其中07号石灰土及06号紫色土两个土类,为非地带性土壤,在保护区2 500 m海拔以下有交错分布,有机质含量中等,表土层分别为39.85(g·kg-1)、21.24(g·kg-1),至心土层,07号石灰土含量减少了将近四分之三,为9.41(g·kg-1),至底土层,07号较心土层有一定增加,这与土壤淋溶强度有关,07号B层,淋溶强度较大,大量有机质随着淋溶作用,在BC层淀积,所以有机质含量呈现:表土层>地土层>心土层的现象。按照全国土壤普查养分含量分级标准[15],研究区土壤剖面中有机质含量丰富均属1级标准。

有学者论述[16-18],土壤中有机质的含量是一个动态平衡过程,其大小取决于有机质的积累和分解速率,即腐殖化过程和矿质化过程,而影响有机质积累和分解的因素主要有降水和温度。温度升高时,土壤生物活性增大,会加速有机质的分解,相反,当温度降低时,有机质分解相对缓慢,腐殖化过程大于矿质化过程,其结果是导致有机质含量增加。而降水是影响有机质含量的另一个因素。降水丰沛的地段,有利于植被的生长,生物积累旺盛,有机质来源丰富,使得有机质含量增加。

图1 哈巴雪山自然保护区剖面土壤有机质含量分布图

3.2 土壤有机质与海拔相关性分析

根据不同的海拔高度,有机质含量不同,对A、B层有机质含量(Y)与其海拔高度(X)进行回归分析,得出以下回归方程:

A层有机质含量与海拔相关方程:

Y=0.3771X-942.84R2=0.914

B层有机质含量与海拔相关方程:

Y=0.1X-272.26R2=0.9209

BC层有机质含量与海拔相关方程:

Y=0.0573X-151.96R2=0.9349

两者的回归分析表明,哈巴雪山土壤表土层、心土层、底土层土壤有机质含量(Y)与海拔高度(X)之间存在着极为显著的线性相关,相关系数均≥0.910。

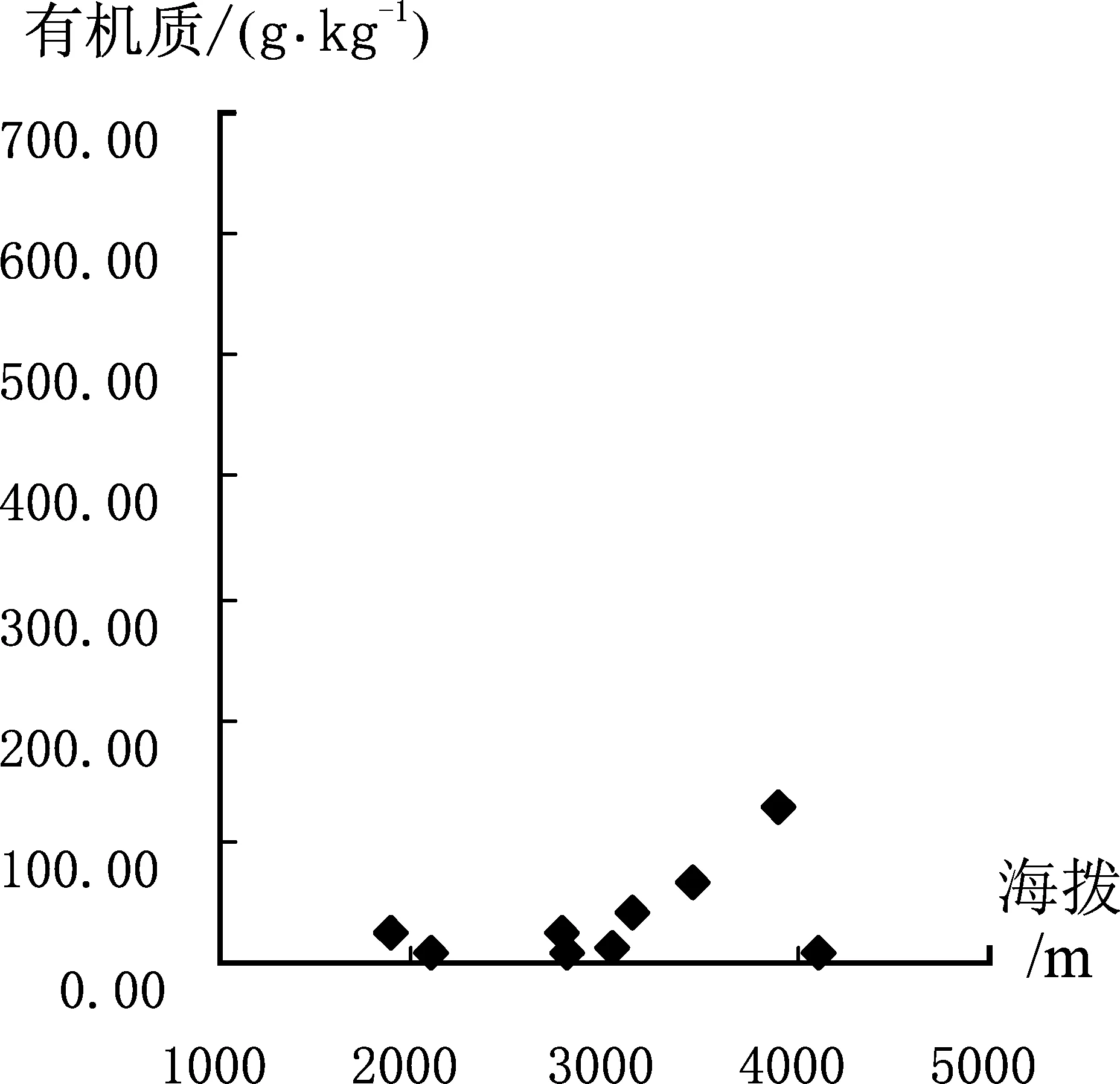

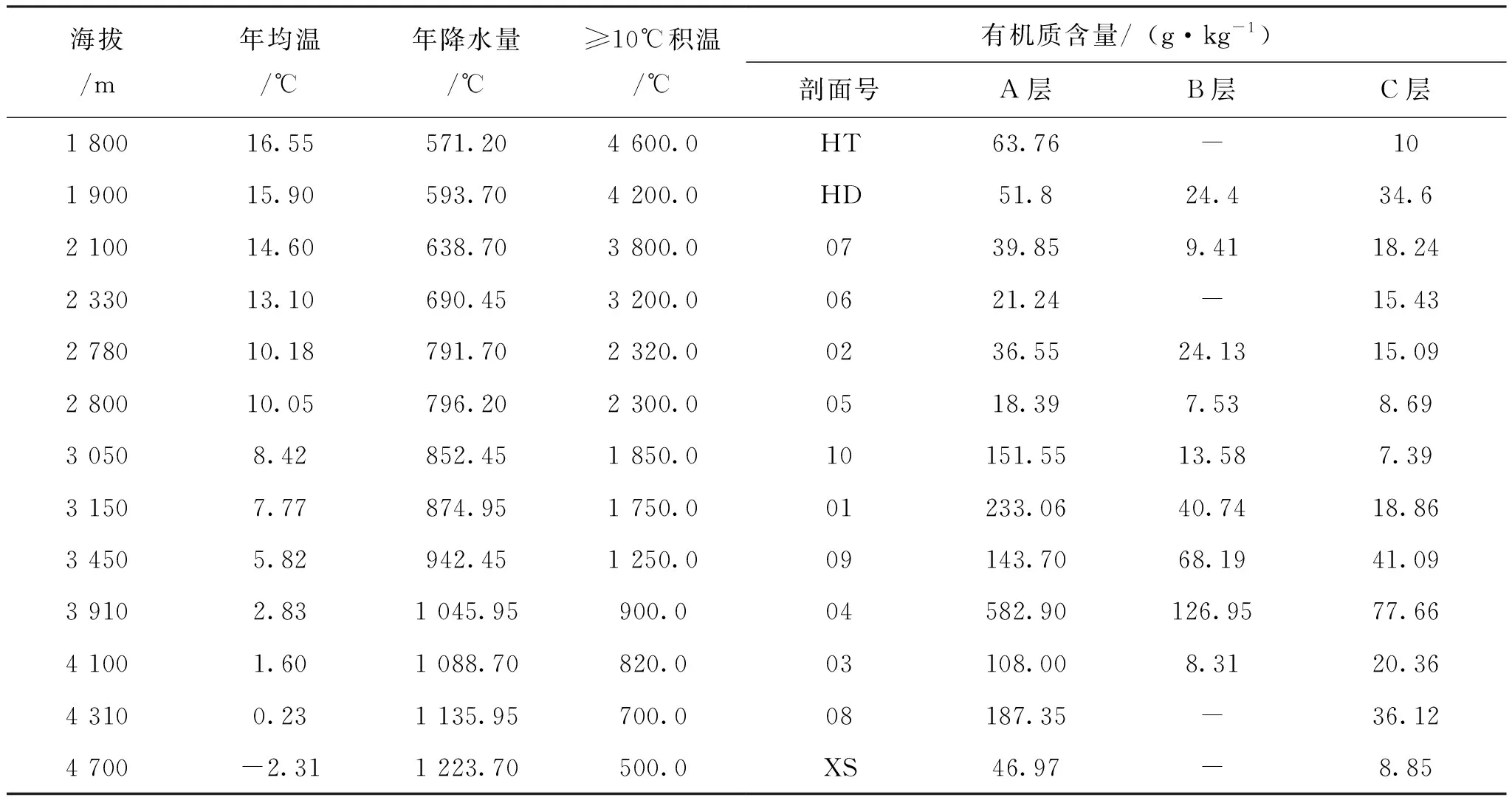

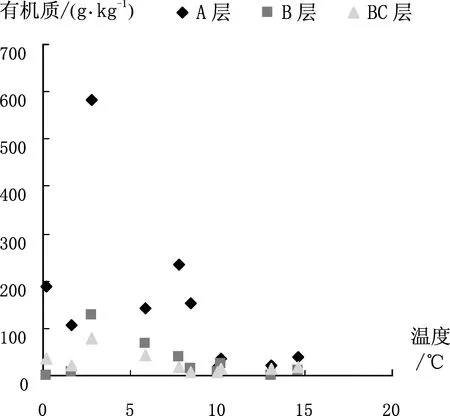

图2~4可看出,土壤A层有机质含量呈现随海拔高度升高而增加的趋势,散点分布范围在10~600(g·kg-1);B层有机质含量随海拔增加,也呈现增加趋势,相对A层,与海拔变化相关性更高,只是这一层土壤,本身含量偏低,散点分布较为集中,增加趋势稍弱一些;BC层有机质含量相关性是3个土层中最高的,只是该层土含量较低,变化范围不大,散点图分布较为集中,均在0~100(g·kg-1)。剖面有机质最大值出现在04号灰化土土样,而不是海拔4 700 m的高山寒漠土。同一剖面各土层之间有机质含量差异明显,由表层往下层呈现递减趋势。其中04号剖面差异最大,土壤有机质表聚性明显,表层有机质含量高达582.90(g·kg-1),心土层为126.95(g·kg-1),底土层低至77.66(g·kg-1)。

图2 A层土壤有机质垂直分布图

图3 B层土壤有机质垂直分布图

图4 BC层土壤有机质垂直分布图

3.3 气温、降水因子对有机质含量的影响

温度和降水量两个外在影响因子对有机质含量有显著影响。一般而言,当降水量和其他条件保持不变时,温度越高,有机质含量越低;反之,当温度保持不变,其他条件类似的情况下,有机质含量随降水量的增加而增加。温度、≥10℃积温随海拔高度升高而降低,降水量却正好相反(表3),随海拔高度的升高而增多,这种变化规律对有机质累积极为有利。

如图5、6所示,当温度达到2.83 ℃,降水量达到1 046.0 mm时,A层土壤有机质含量最大,为582.9(g·kg-1)。在年均温10.0 ℃地带(海拔:2 800 m)时,土壤有机质含量仅为18.39(g·kg-1)。造成土壤有机质含量如此分布的主要原因是高海拔山地,降水丰富,温度较低,土壤发育环境阴冷潮湿,致使有机质得到了很好的积累。由此可见,温度和降水量对于土壤有机质含量的多寡有较大的影响。

3.4 土壤黏粒对有机质含量的影响

土壤有机质以各种形态存在于土壤中,有些与矿物土粒机械相混,有些溶于土壤溶液中,也有些以生命体形式存在于土壤中,但大部分则与土壤中的无机成分结合形成有机—无机复合胶体。一般而言,土壤有机质与细的土壤颗粒易形成有机—无机复合胶体后,较细的土粒粒径小,易被腐殖质包围,同时由于较细的土粒比表面积大,带正电荷的土粒与带负电荷的腐殖质结合形成稳定的物质,不易被微生物分解。

表3 剖面土壤有机质含量与气候要素对照表

图5 有机质含量随温度变化分布图

图6 有机质含量随降水量变化分布图

在研究中发现,土壤有机质含量与黏粒之间存在密切的关系。一般土壤表层(A层)黏粒(粒径<0.001 mm)含量较高,如HB-06号A层,<0.001 mm黏粒其粒级含量高达36.87%,其次07号A层也高达30.2%。向下,B、C层黏粒含量明显下降,大约在10%~25%,与之对应的,该土层有机质含量也相应减少。这主要是黏粒的表面积较大,易吸附有机质,从而对土壤有机质起到物理或化学的保护,这种保护作用会因为黏粒所占比例的不同对土壤有机质的含量分布产生影响。

4 结论与讨论

通过对哈巴雪山自然保护区内土样有机质测定分析,结果表明:土壤有机质与海拔、温度、降水呈现一定的规律性变化。在海拔较高、降水丰富、植被覆盖率高的地带,腐殖质来源丰富,有机质累积较快,有机质总体含量较为丰富。高山草甸土剖面,表层有机质含量高(180 g/kg以上),即使是心土层和底土层,有机质含量也很高。尤其是灰化土底土层有机质含量高(77.66 g/kg)。有机质最大值未出现在海拔最高的高山寒漠土剖面,是由于植被类型、生物量和径流侵蚀等因素共同作用的结果。雪线附近因气温低、土层浅、风蚀强烈导致生境恶劣,多生长发育高山草甸,生物量累积较小,土壤有机质含量反而不是最高。在棕壤、暗棕壤、灰化土分布区,森林繁茂,植物残体数量丰富,气候温暖湿润,特别有利于腐殖化过程的进行,有机质含量普遍较高。温度较低的地带,有机质含量普遍较高;降雨量多的地带,有机质含量分布较高。但是不能只凭温度高低或降雨量多少来衡量其对土壤有机质含量的影响,有机质的累积与分解是温度和降雨量共同作用的结果。

相同海拔高度的阴坡、相对阴湿的沟谷地段,以及植被保存完好的缓坡地段,土壤有机质含量也较高,表土层颜色偏深,反之,则偏低偏浅。保护区2 900 m以下的云南松林、华山松林广布区,因其林下针状的凋落物残体比常绿阔叶林下阔叶残体难分解转化,因此生物累积过程比阔叶林地区缓慢得多,表土层有机质含量明显低于该高度带的阔叶林地区。

保护区土壤有机质含量不仅与温度、降水有关,还与植被类型、土壤质地、土壤结构有关。土壤有机质的累积和分解速率的大小也受温度和降雨量的影响。温度、降水量都较高,例如干热河谷地带,地形陡峻,枯枝落叶层的蓄积量少,有机质的分解速率较大,不利于土壤有机质的累积,因此土壤有机质含量低。山上雪线附近,雨量较多,温度较低,土壤有机质的累积速率较高,则有机质含量相对增加。之所以产生这样的结果,其主要原因是温度和降雨量对微生物和酶的活性具有较大的影响力。降雨量过大或过少,温度过高或过低,都会抑制细菌、真菌和酶对土壤有机质的分解和合成性能。