辽弃通天馆并迁址长兴馆考实

胡廷荣 刘建柱

摘 要:文章利用刘敞使辽过长兴馆“西北行”的两文献,兼合理利用三种使辽行纪内富谷馆至长兴、通天两馆里程的差异,初定两馆址,再辅以馆址实地调查佐证之。否定学界流行的通天馆更名为长兴馆一说。认定辽方为减轻中京接待过往宋使的压力,而弃用通天馆,迁址长兴馆,让部分宋使宿长兴馆后先西北行(不经中京),再北行赴中京北面的首个中顿。

关键词:通天馆;迁址;长兴馆;绕过中京

中图分类号:K878 文献标识码:A 文章编号:1673-2596(2020)07-0009-06

在宋人使辽的一些历史地理疑难问题中,中京附近的通天馆、长兴馆馆址所在,目前还有分歧,尤其与长兴馆位置紧密相关的问题,即使辽往程多数宋使过长兴馆后“西北行”的问题,除笔者外,尚无人探讨。自2004年以来,我们就通天、长兴两馆址作三次调查,并对辽弃通天馆迁址长兴馆的原因作探讨。

一、长兴馆址考

学界长期以来认为由通天馆更名为长兴馆,实沿用傅乐焕先生1936年首提之说,但无证据可言。后人对馆址也认定不一。1984年,承德地区文化局《辽中京至南京口外驿道调查》(下简为《驿道调查》)一文成果颇丰,但是对宁城县境的长兴馆遗址认定值得商榷,认定遗址在今宁城县一肯中河北村[1]。项春松1996年版《辽代历史与考古》书中,认为该馆址在今宁城县榆树林子(老哈河)以北[2]。中华书局2004年出版贾敬颜《五代宋金元人边疆行纪十三种疏证稿》一书,其《熙宁使契丹图抄》疏证云:“长兴馆即通天馆,遗址在八里罕甸子(先生自注:此八里罕甸子乃今之黑城古城,非今八里罕甸子)。”[3]但其前页已说富谷馆在黑城大队古城,如此已是把相距70里的富谷馆和长兴馆混为一地,都认定在宁城县甸子乡(今更名为右北平镇)黑城遗址,这就值得商榷。书中的王曾《上契丹事》疏证稿也说:通天馆“遗址在今八里罕甸子(黑城)”[4]。书中《乘轺录》疏证稿还说:“通天馆,今八里罕甸子(黑城)。一说在今一肯中河北。”[5]这只是二说并存。

2005年3月版《中国历史地名大辞典》(史为乐主编)认定:

长兴馆 馆驿名,又名通天馆。辽置,在今内蒙古宁城县西南一肯中乡附近。宋沈括《熙宁使虏图抄》:“又三十里至长兴馆,皆行山间。长兴馆西距富谷馆八十里。”(笔者按,沈括原文为“七十里”)上册第427页

此词条采信于《驿道调查》。

2005年7月版《中国古今地名大词典》(戴均良等主编)认定:

长兴馆 又名通天馆。在今内蒙古宁城县西南八里罕甸子,一说今宁城县西、肯中(笔者按,应为一肯中)河北唐神池(笔者按:应为唐神地)。辽代燕京通往中京沿途设置的驿馆。上册503页

此词条来源于贾敬颜《乘轺录》疏证稿中长兴馆址并存两说。这两种权威辞书对长兴馆址的认定除“又名通天馆”这点相同外,对馆址的认定有异。其中长兴馆址在八里罕甸子之说甚值得商榷。“八里罕甸子”,乃民国时称谓,后称甸子,即1978年前原甸子镇驻地甸子村。贾先生将相距10里的甸子与黑城混为一地本就不妥。按长兴馆在八里罕甸子或黑城遗址之说,距富谷馆址(原平泉县北五十家子镇西侧高家沟门,《驿道调查》此说正确)分别是20里、10里,都与与沈括所记富谷馆到长兴馆间七十里相差太悬殊[6],故此长兴馆址难有可信度。

笔者认为长兴馆应在《中国历史地图集·中京道幅》所标位置附近;通天馆另有其地,并不是长兴馆的别称。依据如下:

(一)从使辽往程富谷馆后一驿程初定长兴、通天两馆址

由于中京城周长有30里之大,在地图上,既可以将其看作是一个面,当然也可以看作是一个点(城中心)。缘于此,宋使对于到达中京里程的理解会因人而异,如往程可能指到终点宿馆大同驿,也可以指到西外城南端,故有20里、30里两说。这两种道路里程认定可使两地间相差近10里。如果用通天馆或长兴馆到中京城或大同驿的里程,来确定长兴、通天两驿馆址较确切的位置就很困难。

由于富谷馆址无变动,我们可以用富谷馆到通天馆或长兴馆的驿间里程来确定通天馆和长兴馆的相对位置。

通天馆址:今存世与此馆相关的三种宋人行纪,即中京建成后初期的宋人行记:路振《乘轺录》、王曾《上契丹事》和宋绶《虏中风俗》,都记为富谷馆到通天馆80里,这个可信度已足够高。

长兴馆址:今存世与此馆相关的行记仅辽后期沈括《使虏图抄》一种,沈记由富谷馆到长兴馆70里。因沈括是科学家,此行纪记辽驿道驿馆比其它行纪详准,虽然只此一种,也应视为有较高的可信度。依上述富谷馆到通天馆的距离80里,比富谷馆到长兴馆的距离70里多出10里来推断,通天馆应在长兴馆之东约10里的位置,也即长兴馆与通天馆并非一馆。

关于长兴馆的位置,还有更重要的证据,即古文献所记刘敞使辽自长兴馆转向西北“绕路”的两条记载,这一史实被诸研究辽驿道者(尤其《驿道调查》团队)视若无睹,甚为可惜,太让人不解。(见下文)

(二)从驿路过长兴馆西北行来定位长兴馆址

①长兴馆的特殊地理位置

刘敞于公元1055年使辽,南宋周辉《清波杂志》载其返程到檀州时,“檀州守(太守)李翰劳其行役”,刘曰:

跋涉不辞,但山路迂曲,自长兴却西北行。转引自《辽史丛考》[7]

刘敞使辽返程中的《柳河》诗序中也明言:

十二月二十七日宿柳河,闻永叔是日宿松山,作七言寄之。自柳河直路趋松山不过三百里,然虏讳不肯言。汉使常自东道更白隰长兴折行西北。曲屈千里乃与直路合。《全宋诗》第九册[8]

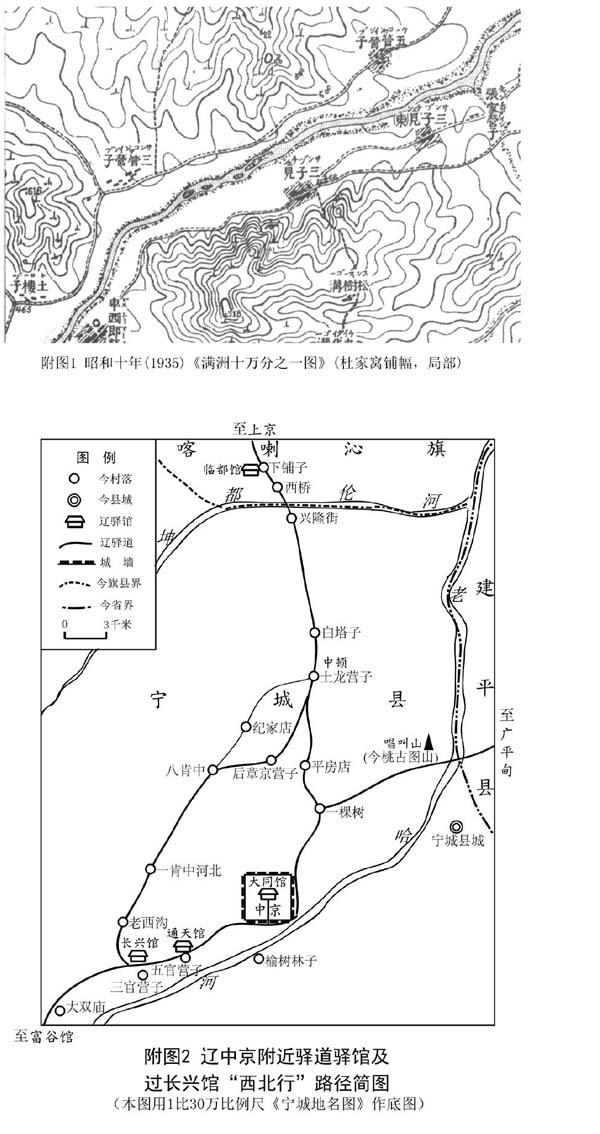

刘敞以“精通”辽地理著称。此诗序属于记实文字,说其使辽(赴上京)返回在柳河馆回顾此前使辽历程,认为由柳河有三百里“直道”达松山,但辽方不肯说此事。宋使常走东道(因经中京的大驿道在“直道”东面,故称“东道”),变道于中京(白隰)附近長兴馆,转折为西北行。宋人自柳河馆走东路,曲屈千里才到到松山馆与直路相合。序中白隰即白霫,也即中京城(见刘敞《寿山》诗白隰自注和洪皓《松漠纪闻》对中京自注,笔者有专文[9])。根据宋人自长兴馆可折行西北这一与道路相关的地理位置特征,沿中京附近辽代驿道寻找,只有宁城县大双庙乡三官营子村附近符合其位置特征。这里既有辽南京至中京的大驿道通过,且又有歧路通向西北(其实只是数里的一小段西北行,然后即转北偏东)。日本昭和十年(1935年)编印的1比10万比例尺军用地图上清楚绘有此处的道路分布(附图1),可证之。

②遗址遗物可证长兴馆址

2006年春,我们据上述理解,向三官营子村一韩姓退休老教师调查,他向我们介绍了本村西北侧三里远的一处田野里的遗址。遗址是距今近30多年前拖拉机翻地时发现的。

遗址位于一称为“孤山子”大土丘(调查时已残存呈半圆丘形,长径约10米、残高近2米,实为夏家店文化遗存堆积)东侧,周围皆耕地。遗址南临小河约七八十米,其东北百余米为低缓丘陵。遗址以地下近半米深处的石砌房基础为主要特征,房基东西向。出土遗物还有许多辽代残砖瓦、残碗瓷片、牛羊骨头堆积等,还见到锅台一座,所见遗址面积约一千平米(全部面积不详,待考古深入调查)。2018年秋,我们再做踏查,除于田间拾到小磨残块,辽代勾纹残砖、辽粗白瓷残片外,还得知这里出土过铁铡刀片、半个石磨盘等疑为辽代驿馆用器物。遗址即在近代大明城(中京城)经平泉通向关内的干道旁,且此处又有通向西北的歧路(今存马车路)。这里是由西南方向平泉通来的大驿道的拐点处,在此转东行(从三官营子村北侧2~1里处通过)通向中京,西北面通来的村间车道至这里与大驿道交接。主要依据馆址的特殊地理位置并兼顾遗址遗物,可推断这里即为长兴馆遗址。

由富谷馆走故道(在丘陵南侧山麓,距今公路北面1里左右)到三官营子长兴馆遗址今距离67里,沈括写70里是近似值(两馆间距离,宋人行纪中皆写为10里精度)。

兴宗时,王珪使辽作《长兴馆绝句》诗,此可证公元1051年时已有长兴馆。诗中“风霜守冢不知年,犬类那知母爱偏”句中的“冢”,即指驿馆旁像较大坟冢的“孤山子”(今存田野地名)圓土丘(距今五年前只剩少半个,三年前被推平)。

(三)所谓唐神地长兴馆遗址实为古砖瓦窑遗址

《驿道调查》作者1982年调查时,所见一肯中乡河北村唐神台遗址实际只是遗址的西半部。其中部、东部早已被该乡卫生院供销社等单位占据(现已成为乡驻地街区),已是面目全非了。卫生院之处,未建院前是一处以大量浅灰色灰烬表层混有风积土的裸露推积,并杂有很多残砖瓦的古遗址。建卫生院时灰烬被清除,但古代(明清以前)残砖瓦(多种规格)在院东侧至今还有零星散布,有的砖块可明显看出被烧得过火变形。2007年笔者简单调查时,在卫生院外近处见到的辽金代残布纹瓦和砖有多种规格:板瓦厚15毫米、20毫米、27毫米者三种,筒瓦厚20毫米者一种;整砖长33厘米、宽16.5厘米、厚6厘米者一种,宽5.5厘米、厚5.2厘米者一种……。

笔者调查中还得知,乡卫生院于2005年改建,开挖房基地槽时,在地下1米多深处发现二处较完整、二处已残损的古砖瓦窑,皆为马蹄形窑。其旁多有砖粉面堆积。这就为该遗址[9]的破解提供了有力证据。

这里既然是一处较大的古代砖瓦窑,其邻近处就应有取土制做砖瓦坯的场地。该窑址北侧地表土层只约一尺,土质也差,显然不宜取土制砖瓦。窑南侧虽有土,面积小,地势也低,不方便往烧窑处推运砖瓦坯。窑址东、西两侧土层厚、土质好:东侧略呈缓坡,除现代筑些田埂外,土层基本原样;西侧表土层被用,又与窑基本处于同高度,疑为古代取土及制砖瓦坯场地。

“一肯中”,为蒙古语汉写“一合钟”的谐音异写,汉译为“产大砖”的地方。明永乐初至清初,这里被蒙古部放牧,汉人内迁,不可能产砖。口碑调查和文献中皆不知该处于清代产砖。故可以推断,今“一肯中”之名当源于蒙元时期。该遗址应是辽金元期的砖瓦窑。我们推断该砖瓦窑跨越年代较长,可能至少跨辽金元三代。正由于此,该地古代长期以产大砖著称的蒙古语地名“一肯中”才被长期延续。

窑址东侧公路百余米长路段南北两侧,可见有出露一些曾被掩埋的零星古代残砖、瓦堆积,此即《驿道调查》一文所称“地面布大量宽边辽代兽纹瓦当、筒瓦、板瓦、滴水等遗物”之地。笔者以为,这些遗物可能是一处寺庙遗址的遗存。

由上述可知,将一肯中乡河北村唐神台遗址认为是长兴馆遗址的依据,不足为凭。尤其此说无法解释前述自长兴馆西北行的问题。

二、通天馆址调查及其被弃用原因

对于通天馆的具体位置,我们在确认长兴馆址遗址的当年,就在距长兴馆东偏北10里左右的大明镇五官营子村对通天馆遗址调查寻找,由于事先对其位置有预判,调查较为顺利。

(一)通天馆址

我们在宁城县大明镇五官营子村三组平顶山(丘陵)南麓平地“甸园子”地块西侧找到了较大面积的辽代遗址,此遗址在长兴馆东偏北8里。遗址内辽房基部位在村落最后一排多户民居院内,总长百余米。部分院内半米多深地下挖出过辽代残砖、布纹残瓦,辽代残或完整的粗磁碗(有多个完整碗叠放的),部分院子中挖出火炕烧火炉膛和落灰洞,还有锅台等遗迹。部分院落的土壤因灰烬颇多已呈浅灰色,以致有些院落的灰土缺少足够粘性而不能夯筑土墙。由于遗址规模大,这些特征与驿馆遗址很相近,且其相对于长兴馆的位置又与上述用史料推算的结果相合,故这里应是辽通天馆遗址。

(二)通天馆因何被弃用

辽人创建中京时,立国已近百年。此时辽国最重要的驿道——上京至南京大驿道也已开通,其相应驿馆、中顿等设施面对人数较多的宋使团队也已初步适应。中京始建(公元1007年春)前几年,宋辽间已互通使节,富谷、通天等诸多驿馆已存在。辽建新京城中京选址在通天馆东偏北二十里左右的位置,是综合多方面因素(尤其选址北依七金山,南临土河的优越风水地理位置)的决定,绝不会因通天馆太近而改变。中京建成后,遂成为部分宋人使辽终点,辽圣宗、承天太后在这里接待了贺生辰、贺正旦的宋使(如宋抟、路振使辽终点即中京)。而对宿中京后再前行(赴上京或广平甸)的宋使,中京主要官员也要礼节性地迎、陪、送。年复一年如此,辽人便有不胜烦扰之感。

占宋使团队多数的是贺生辰、正旦使团,都是深冬到辽腹地中京,北方的冬季毕竟荒凉,辽方也想冬天尽量少接待环节(对个别夏季路过中京的信使则接待,如陈襄等)。而直接让部分宋使绕过中京赴中顿是个较好的办法,这样也避开了辽方常在中京接待宋使的烦琐。

傅乐焕认为,辽兴宗即位后,为避免两接宋使的烦扰,将帝、后生辰改期至接近正旦(辽帝按例每年正旦前夕要在广平甸附近的木叶山祭祖、祭天地,遂于初一在广平甸接受宋使贺正旦),这样主要只在广平甸一地接待贺生辰、贺正旦的宋使,对辽方来说就较方便[10]。由此推理,辽人主要是为减少不必要在中京迎、陪、送宋使的烦扰,而让宋使走绕过中京的歧路。而宋使到通天馆后,无向北或向西北能绕过中京的歧路,辽人岂能让宋使再倒退回约10里转西北行走绕过中京的路奔中顿(如此就来回多走两个10里)。所以,辽人只能弃通天馆,向西选择有西北歧路的位置建新馆。如此,今三官营子西北侧的老驿道拐点处,因为有歧路通向西北,就成为理想馆址选地,建馆后称长兴馆。建馆年代在辽兴宗朝。

上述辽弃通天馆迁新址建长兴馆的原因,因有失辽国的体面,《辽史》自然不会记载。

三、宋使自长兴馆“西北绕行”路径

宋使刘敞于公元1055年使辽过长兴馆后曾有转西北的“绕路”(欧阳修等多数宋使也如此),即绕过中京。这是无可置疑的史实。兹对绕路路径作探讨。

利用新中国初期1比5万比例尺地形图(俗称一代图),可看出这一带上世纪50年代末道路分布,这时的道路分布与近代同,与古代也相似较多。辽代大部分宋使自长兴馆西北行绕过中京的路径,先要绕过驿馆北侧的大黑山西侧的丘陵,沿其南麓西北行三里长一段(若从长兴馆沿西北方向一直走出6里多,前面即丘陵低山,无通道),而后便沿丘陵西麓北行四里到今老西沟村庄,接下来绕过中京有两种可能路径:

1.走在中京近處绕过中京城防之路。自老西沟环丘陵西北、北侧山麓到今十八台村(皆有乡村道),再东北行经今二肯营子再到中京城西北角入城北侧东西向大道,再向东8里即入南北向大驿道。走此路从长兴馆到中顿(今土龙营子)65里,再加上中顿到临都馆的37里,则长兴馆到临都馆102里;另一选择即走最近路在城北走3里转北行奔今哈尔脑再转北东行经今平房店赴中顿,这大段里程也有62里,而过中顿到临都馆还有37里。如此,长兴馆到临都馆的当日行程距离是99里。这类从长兴馆出发,在距中京较近处绕过中京到临都馆的当日路径长百里左右,即比辽驿道最大馆间距90里还多约十里。由于宋使多是深冬昼短时经中京一带,故多数宋使绕中京当日走此百里行程之路几乎不可能。此路径要临中京城北墙外近处经过,又不能入中京,这易让宋使产生不被尊重的想法。故辽方不会安排此路。

2.走较远绕过中京奔赴中顿之路。自老西沟向北偏东行,经一肯中,到八肯中后有两路可就近奔东北方向的中顿(中顿是宋使团队用午餐和休息处,有毡帐等设施,辽人不会弃原中顿不用):①转北东东行经纪家店,向东北行赴中顿(今土龙营子),从长兴馆行此路到中顿57里;②转北东东行经后章京营子,再转东北行过庙营子后在中顿南3里处入大驿道,此道近代即较①路宽,且略近,人多走此路由八肯中赴土龙营子。从长兴馆走此路到中顿55里,自中顿到临都馆(下铺子)37里,则长兴到临都两馆驿间里程92里。这属辽驿道上长馆间距之一。此路大部分是今宁城县中部近南北的纵向大通道的一大段,多是平缓丘陵间平川或谷地。只要出发稍早点,再稍晚点到,即可。故推断辽人安排宋使从长兴馆到中顿走此55里绕过中京的道路(附图2)。

其实,刘敞也只是对从长兴馆西北行一事觉得方向上太违常理,因此发牢骚,并没有指出因此“绕行”走了多少冤枉路。其所谓“曲屈千里乃与直路合”,是说本可以从柳河馆向东北三百里直抵松山馆,而实际走的从柳河馆经铁匠、富谷等馆,到长兴馆后转西北行绕过中京后北上的驿道绕行千里才到松山馆。(按,此说有不实,明显夸张)

刘敞对使辽颇有抵触,其戒敌心理很重。他通晓地理,或因见过粗糙的相关地图,对辽境要道稍有了解,便主观臆断地认为,辽人故意让宋使绕行了许多冤枉路。其实他关于宋使的绕路之辞,多有不实。《驿道调查》一文对此评述较为公允,本文不再赘述。笔者不排除刘在这一问题上有为自已“作秀”之嫌。

四、关于沈括由长兴馆“循虎河”赴中京

沈括从长兴馆直趋中京的前少半程七里是在今三官营子北侧丘陵低山南麓东行,然后是约十里东偏北行,再转东行4里到中京城西南角南面,此可谓到中京城,沈括所言长兴馆到中京20里,即指此路径里程。再东行4里即到城南正中朱夏门,然后北行入城内中部,宿大同馆。其《使虏图抄》记:从长兴馆“依北山之迤,循虎河(即土河。已故东北著名史地专家李文信先生已认定[11])逶迤正东至中京”,正是记录了上述初段和末段这两段走向。缺记中间东偏北行变向不大一段,可以理解。《使虏图抄》中此类缺记两驿间局部路段走向的问题多有,道路变向不少见,难记太细。不过,沈括接下来清楚表述了这两地间的总体方位:“中京西距长兴二十里少南。”这就使长兴馆相对于中京的方位已足够明确。

五、结语

长兴馆又名通天馆之说,过去被学界认同。此说始于傅乐焕先生1936年北大毕业之年[12],先生当年这样推断虽不妥,今人可以理解(因那时他不可能到实地调查)。后人对此多信之不疑,也有客观原因(受《驿道调查》影响)。近些年,作为宁城人的笔者已有条件充分利用多方面的文献,并较方便到实地调查这两驿馆地址,对宁城县与辽中京附近相关的近代道路分布和邻近地貌作详细了解,所认定的馆址位置与诸相关文献相合(过长兴西北行是馆址判定不可忽视的关键节点),故撰此文。欢迎学界教正!

(说明:宋人行纪中的里长,与今里长相当,详见笔者专文[13])

(2011年初稿,2019年12月订补,2020年5月12日终稿)

——————————

参考文献:

〔1〕承德地区文化局.辽中京至南京口外驿道调查[J].社会科学战线,1984(01):204.

〔2〕项春松.辽代历史与考古[M].内蒙古人民出版社,1996.188~189.

〔3〕〔4〕〔5〕贾敬颜.五代宋金元人边疆行纪十三种疏证稿[M].2004.154,101,59.

〔6〕可参考谭其骧主编《中国历史地图集·中京道幅》所标富谷馆→归化→长兴馆→中京大定府路线。图中所标辽“归化”即今宁城县原甸子镇黑城遗址。2005年版《中国古今地名大词典》第870页、《中国历史地名大辞典》第737页,皆言辽归化县治今宁城县西南老哈河上游黑城子西,即指今黑城(西)。

〔7〕傅乐焕.宋人使辽语录行程考[A].辽史丛考[M].中华书局,1984.19.

〔8〕北京大学古文献研究所.全宋诗(第九册)[M].北京大学出版社,1992.5916.

〔9〕李义,胡廷荣.辽中京大定府别称白霫考略[J].中国历史文物,2004(05):67~70.

〔10〕傅乐焕.宋辽聘使表稿·附考[A].辽史丛考[M].中华书局,1984.241.

〔11〕李文信.西汉右北平郡治平刚考[J].社会科学战线,1983(01).

〔12〕傅乐焕.宋人使辽语录行程考[A].辽史丛考[M].中华书局,1984.18.

〔13〕李俊义,胡廷荣.古代道路计步测里与辽代里长考[A].辽金史论集(第十五辑)[C].科學出版社,2017.31~42.

(责任编辑 孙国军)

收稿日期:2020-04-20

作者简介:胡廷荣(1944-),男,原内蒙古地震局高级工程师,现为研究员,内蒙古契丹辽文化研究会会员,宁城县政协文史研究会理事,研究方向:辽代地理与文化。

Textual Research on the Relocation of Liao Dynasty to Chang Xing Courier Station from Tong Tian Courier Station

HU Ting-rong, LIU Jian-zhu

(Ningcheng County CPPCC Cultural and History Research Institute, Chifeng 024000, China)

Abstract: Based on two literature reviews about the related statement of"go to the northwest"from Liu Chang travelling to Liao Dynasty,and according to the difference of distance between Fu Yu Courier Station to Chang Xing Courier Station and to Tong Tian Courier Station in the experiences recorded by the envoys to Liao Dynasty,the thesis initially confirms the location of two Courier Stations,Chang Xing and Fuyu,and proves it through on-the-spot investigation,and negates the view of the earlier Tong Tian Courier Station was renamed by Chang Xing Courier Station.From that above analysis,the thesis holds the view that Liao Dynasty abandoned the Tong Tian Courier Station and relocated Chang Xing Courier Station with the purpose of relieving stress of reception of envoys of Song Dynasty,leading to the envoys of Song Dynasty first travelling to northwest(without passing by Zhong Jing)and then travelling to north to the first north Courier Station of Zhong Jing after the sleepover in Chang Xing Courier Station.

Keywords: Tong Tian Courier Station; Relocation; Chang Xing Courier Station; Without Passing by Zhong Jing