婺源理坑禁碑考

刘祖喆

1 绪论

本文是基于作者在婺源理坑考察时见到的两块禁碑,本文所考察的两块禁碑,是属于古代碑禁体系中的“民禁碑”一类,一般是展示村里、宗族等公共议定的族規乡约,用于规范村民行为、调节利益纠纷、生态保护等。“民禁碑”的发展与明清时发展较快的“官禁碑”有很大的关系,“民禁碑”算是对官府公权力的一个很好的补充,而且和官禁碑一样有明确的禁止性规定、违禁惩罚的措施,体现了禁碑所承载的民间公权即依附于官方权利,又具有一定的独立性。

笔者发现的第一块是乾隆年间的禁碑,是位于徽饶古道一条小沟之上,可能长度合适,就被村民拿来铺路了。多年的人来人往,碑面已经磨损得比较严重(图一)。

2 两块禁碑介绍

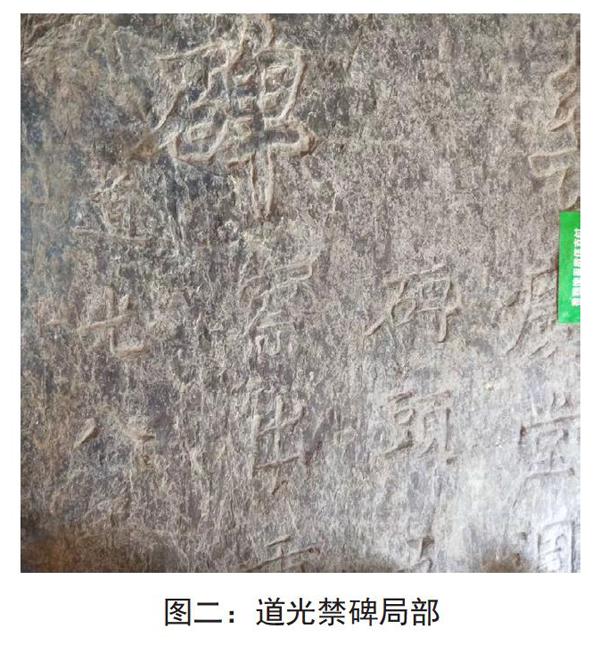

这块碑高约160厘米,宽约59.5厘米,厚约10厘米,材质可能就是取自当地的石材。顶部为大写的“禁碑”二字,由于磨损较多,所以能清楚辨认的字数限。第二块道光年间的禁碑(图二),在一家茶馆将这块禁碑作茶桌使用。

这两块禁碑的碑文虽然不能完整的记录下来,但大致可以看出,碑文主要是对村民的行为做出规定,并有违反禁令的惩罚性规定,并在碑文的末尾附上代表此规为村民公议的文字。相当于我们现在的法律公示牌一样,另据道光年间禁碑所在的茶馆老板所说,这些碑是用来“分山”的。但不管怎么样,这些石碑都是以功能性为主要目的,同时结合了当地的审美特点和自然条件的产物。

3 艺术风格分析

3.1形制

中国古代的碑是用来书刻图案或文字,作为纪念物或标记的石头,也用以刻文告。这两块禁碑,形制简单、朴素,碑首与碑身一体,呈长方形结构,碑侧也无纹饰和文字,也没有一些古碑中有的“穿”。由于两块碑的发现地点和他们原始所处的位置应该有所出入,所以笔者也无法得知他们是否有底座存在,不过根据这些碑简单的制作和他们的功用来看,应该是没有碑座,或者是比较简易的方形碑座,不会有龟趺这样复杂的结构。同时整个碑体上下结构简单,没有雕刻任何任何的纹饰,仅仅只是在碑额上大书“禁碑”二字,以示其功能以外,并无多余的装饰。碑体的石材应该为花岗岩或大理石,这种石材较为坚硬,虽然经风吹日晒,依然有一种古朴自然之感。限于当时的状况,石材应是就地取材,经切割打磨后,就直接在石材上进行碑文的雕刻。

3.2石碑的章法布局与书法风格

石碑的主要功能由它的碑文来体现,碑文中则蕴含着书法艺术。这两块禁碑最突出的艺术风格,就是他们的碑文的章法布局和书法风格了,这两块禁碑布局和碑文书法看上去随意自然,甚至是有点笨拙,但依然还是遵循了一定的章法和一定的笔意的。同时像这种民间的具有大众性质的碑,相对比较朴素,碑文也以告示性为主要目的,所以章法肯定不会那么讲究。加之民间工匠的水平不一,可能就会导致碑的版式布局也比较随意,不一定完全符合古代布局的程式化法则。

这两块禁碑的布局还是和大多数碑的排列是一样的,纵有行横有列,上下左右对齐,如棋盘一般规整。两块碑碑额上的“禁碑”二字,几乎与碑顶平齐(见图一),两边靠近碑侧的地方“留白”也很少,布局十分紧凑。

刻工在雕刻这两块碑时都采用了楷书作为碑文的书体,这和楷书在古代书法中的地位是分不开的,哪怕到了今天楷书依然还是通用的书体之一。同时,楷书字体宁静与端庄的特征,使得从碑文的章法布局来看,楷书的“静”更具有“以静治动”之魅力,从而使得碑版面布局形成了稳重、规整的艺术效果。总结起来,这两块禁碑的书法艺术特征有以下几个特点:

一是注重实用,因为这两块禁碑的首要功能是他们的实用价值,他们是为了服务于人们的生产和生活的,他们的艺术特征是依附在实用价值之上,在一定程度上算是一种非自觉的书法艺术。所以不管是乾隆年间还是道光年间的禁碑,他们的书法都是字与字之前间隔有序,全篇皆用楷书所写,用笔方笔直势,字体方正端庄。无论从整体的章法布局或字体结构上,他们都体现出严谨规整的特点。在体现规矩威严崇高的同时,也规整的字体也方便人们去观看,从而发挥村规民约的作用。

二是朴素天真,虽然理坑是“理学之乡”,书香气很浓厚,但就笔者观察这两块禁碑的书法来看,还是显得有点“幼稚”的。可能由于书写者与刻工都出身于民间,对技法的掌握并不好,以及只是简单追求碑的实用性,而对碑刻质量和艺术要求不高所导致的。理坑禁碑碑刻的刻工,可能就是当地识得一些字的普通人,技法上可能是家庭上的传承。由于没有经过太多的专业化的书法与碑刻技法学习,碑刻技法并不算好。这表现在在许多点画上运笔不够严谨,章法上不够工整(如图三),在书写结构方面比较稚嫩和生硬,凿刻的意味非常明显,少了一些书法的灵动。横竖直取而下,从而使得碑刻手法略显稚拙便,这种带着点“拙”质朴也算是这些石刻碑刻的一种独特的艺术风格,不求华美艳丽,但要实用朴素。

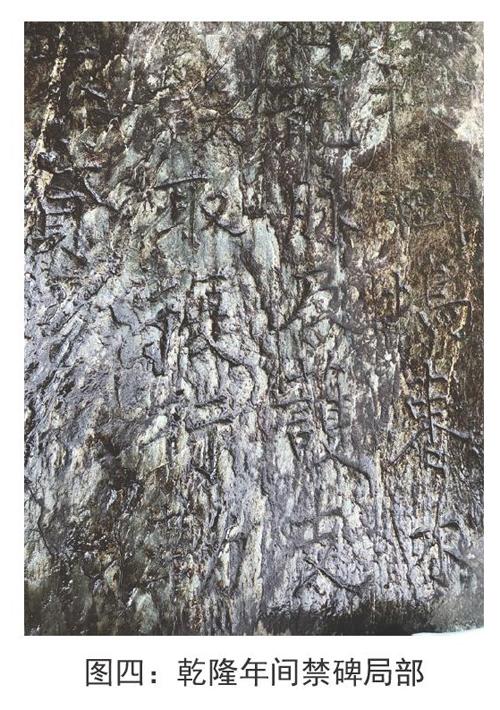

三是学古,理坑的这两块禁碑,还是体现了一定的的仿古特征。受理坑较浓的文化气息影响,这两块碑刻的书体等方面都有前代范本可寻,比如对唐代楷书的书体都有不同程度的传承与临摹,使得两块禁碑都有学古的艺术特色。比如乾陵禁碑中的“木”字(见图四右下角),其在基本的笔法、笔画、结构上都与褚遂良《雁塔圣教序》有相似之处,虽然乾隆禁碑的字体不如褚遂良的端庄严谨。不过也可以从另一个侧面说明,书法都是在继承先代的基础上,并结合书写者的知识和水平加以变化发展而表现出新的艺术特色,书法的发展与继承是相辅相成的,学古还是为了今用。

3.3 雕刻方法

古代的在碑上起稿的方式主要有两种,一种是直接用朱墨写在碑石上,再由刻工雕凿而成。另一种则是摹勒,即用双钩法将书法真迹钩摹于石上,再刀刻而成,古代一些书法名家的作品多用这种方式进行碑刻。鉴于理坑这两块禁碑的实用目的,主要是铭刻一些乡规民约,不太可能有专人书写然后再描摹到碑石上,也就打个底稿,然后写到碑上就进行雕刻。

在字的雕刻方面,主要采用比较简单的阴线刻的方法,具体是采用了“双勾露筋”的雕刻方法(见图四)。就是在刻字时从提前画好的字的边缘下去,斜者凿下去,然后会在笔画的中间刻出称之为“筋”一条线,以最简单的轮廓来表现字的笔画和结构。此种雕刻方法最为常见,这两块禁碑中的绝大多数字体都是由这种方法雕刻而成的,这种方法可以比较好的体现笔画顿挫、线条的质感、以及运笔的笔法。

不过在道光年间的禁碑上,出现了另一种雕刻方式,叫做“双勾阳刻”(见图二)。就是沿者字的外围雕刻,将其全部刻掉,留出字的主要笔画,再剔去字中其他部分的刻法。这种刻法就是道光禁碑碑首中的“碑”字,这种刻法相当于我们篆刻中的阳刻,不过奇怪的是,就在他旁边的“禁”字,还是采用的阴线刻的方式。可能是将这“一阴一阳”两种方式,达到阴阳平衡的目的,也体现了古人对“道”的追求和智慧。

这些雕刻技法组合在一起,让我们感受到当时刻工的运刀方式和方向,有一种强烈的节奏感和书写的意味。

4结语

这两块禁碑,从形制、书体、雕刻方法等方面,都继承了古代“碑”的一些“法度”,但因为具体的使用目的,使得这两块禁碑又呈现出了独特的艺术风格。虽然因为刻工的水平等限制,导致碑文的书体和章法布局以及刻法上都有一些稚拙,但这丝毫不影响他的艺术特色。而是在布局均匀、笔法和结构规整之外,多了一些古朴和自然之感,一种自由、原始的气息。刻工学习古代制碑的“法度”,结合自己的认知和技法,在实用性的前提下,进行有意无意的发展和改变。这也是很多民间石刻,在其历史文献价值之外的艺术价值的内涵。