组合捕收剂浮选菱锌矿的分子头基尺寸响应①

王 振, 黄少坤, 肖军辉

(1.西南科技大学 固体废物处理与资源化教育部重点实验室,四川 绵阳621010; 2.西南科技大学 四川省非金属矿粉体改性与高质化利用技术工程实验室,四川 绵阳621010)

硫化锌矿石是金属锌的主要来源,然而随着硫化矿资源的日益开采,锌金属相关行业面临越来越突出的资源短缺问题[1],因此研究者逐渐将注意力转移到氧化锌矿石高效选别上[2-3]。 氧化锌矿物主要有菱锌矿、水锌矿、异极矿、硅锌矿等,其中以菱锌矿为主的碳酸盐型氧化锌矿石适于通过浮选的方法富集。 目前氧化锌矿石的处理工艺仍以20 世纪50 年代发明的硫化法为主,整体浮选回收率水平均在60%~70%左右,与硫化锌矿石的80%~90%的浮选回收率差距较大[4]。

捕收剂的组合使用具有矿浆环境适应性好、药剂耗量低、捕收能力强等优点,被国内外越来越多的选矿厂所使用,在氧化矿物的强化浮选中效果较好并有利于捕收剂的减量化[5]。 文献[1]对苯甲羟肟酸/十二胺和戊基黄原酸钾/十二胺两种组合捕收剂体系对菱锌矿的浮选行为及作用机理进行比较研究,发现由于螯合吸附的羟肟酸分子吸附面积大,相邻的羟肟酸分子之间不能容下十二胺分子的共吸附,而戊基黄原酸钾是一个小头基药剂,可以与十二胺共吸附,所以戊基黄原酸钾/十二胺体系捕收能力更强。 这为从分子结构方面研究混合捕收剂作用机理提供了方向。

基于以上报道结果,本文以菱锌矿为研究对象,以油酸钠、十二胺、溴代十六烷基吡啶及其组合为捕收剂,从矿物/药剂界面吸附入手,研究分子头基尺寸因素对组合捕收剂浮选菱锌矿过程中的吸附、浮选机理的影响。

1 试样、药剂与研究方法

1.1 试验矿样与药剂

试验所用菱锌矿矿物(ZnCO3)购自北京水远山长矿物标本公司。 矿样中Zn 元素含量为51.5%。 经XRD 分析,样品中氧化锌矿物为菱锌矿,无其他锌含氧盐矿物相及铅含氧盐矿物相;菱锌矿矿物含量达95.4%。 通过瓷球罐磨碎、筛分将菱锌矿纯矿物样分级,其中-0.074+0.038 mm 粒级样品用于浮选试验,-0.038 mm 粒级样品用于微极性测定及进一步细磨用于动电位测量。

采用分析纯溴代十六烷基吡啶、油酸钠、十二胺作为菱锌矿捕收剂,分析纯试剂氢氧化钠和盐酸溶液作为矿浆pH 调整剂,分析纯芘用于荧光探针试验。 试验用水为去离子水。

1.2 浮选试验

每次称取2.0 g 单矿物放入XFG 挂槽浮选机的40 mL 浮选槽中,加35 mL 蒸馏水,调浆2 min,调节pH 值至所需条件2 min 后,加入捕收剂,以1 600 r/min搅拌3 min(对组合捕收剂,先加入油酸钠搅拌3 min,再加入十二胺或溴代十六烷基吡啶,搅拌3 min),浮选4 min。 泡沫产品和槽底产品分别烘干、称重,然后计算回收率。

1.3 动电位测量

将-0.038 μm 粒级矿样用玛瑙研钵研磨至-2 μm,每次称取20 mg 矿样加入装有50 mL 超纯水的100 mL烧杯中,用磁力搅拌器搅拌3 min,再用盐酸或氢氧化钠溶液调节pH 值,最后加入一定浓度的捕收剂,搅拌4 min,使矿浆充分分散,沉降10 min 后取上层清液注入美国贝克曼库尔特公司的Coulter Delsa 440sx 型电位分析仪的矩形电泳池内进行电位测定。 每个样品测量3 次,取其平均值。

1.4 表面微极性测试

用热水将芘溶解形成饱和溶液,然后冷却到室温,过滤制得芘原液。 混合捕收剂、芘原液和矿物混匀制成矿浆,其中芘浓度为6.84×10-7mol/L。 静置2 h 使其达到悬浮平衡后用日立F-4500 荧光分光光度计在特征波长335 nm 时测定悬浮液的稳态发射光谱。

2 试验结果与讨论

2.1 单矿物浮选试验

单一捕收剂体系下菱锌矿浮选行为与矿浆pH 值的关系见图1。 3 种单一捕收剂体系下,矿物浮选回收率均呈现先增加后下降的趋势,分别在pH 值为5.8(油酸钠)、8.4(溴代十六烷基吡啶)、10.1(十二胺)处达到最大回收率64.19%、47.28%和40.69%。 在pH 值较高条件下回收率下降,可归因于矿物表面亲水金属氢氧化物的生成[6]。

图1 单一捕收剂体系下菱锌矿回收率与矿浆pH 值的关系

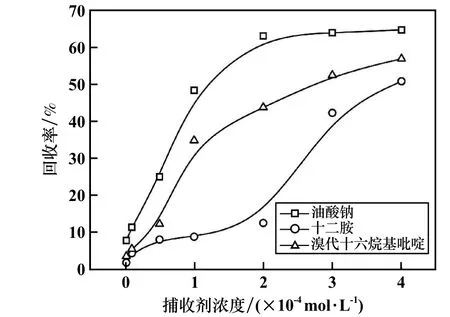

pH=6±0.5 条件下,单一捕收剂体系下,捕收剂浓度与矿物浮选行为的关系见图2。 菱锌矿浮选回收率随着捕收剂用量增加而增加,其中油酸钠体系中矿物回收率在捕收剂浓度2×10-4mol/L 时达到最大值,因为该浓度接近油酸钠的临界半胶束浓度,油酸钠接近单层饱和吸附;而溴代十六烷基吡啶、十二胺体系中由于捕收剂临界半胶束浓度值较大,矿物回收率在试验浓度范围内持续增加。 综合图1 ~2 结果,可以看出3种捕收剂对菱锌矿的捕收能力顺序为:油酸钠>溴代十六烷基吡啶>十二胺。

图2 单一捕收剂体系下菱锌矿回收率与捕收剂用量的关系

在pH=6 条件下,固定捕收剂油酸钠浓度2×10-4mol/L,考察了溴代十六烷基吡啶或十二胺用量对菱锌矿浮选回收率的影响,结果见图3。 对油酸钠/十二胺体系,菱锌矿回收率随着十二胺浓度增加而增加,当其浓度达到2×10-4mol/L 时回收率达到最大值,此时油酸钠、十二胺摩尔比相等。 这可能是由于十二胺分子在已经吸附油酸钠的菱锌矿表面进一步吸附。 对油酸钠/溴代十六烷基吡啶体系,溴代十六烷基吡啶的加入对菱锌矿浮选回收率几乎没有影响。

图3 组合捕收剂体系下菱锌矿回收率与捕收剂用量的关系

这里也应当注意到一个有趣的现象,在单一捕收剂体系下溴代十六烷基吡啶对菱锌矿的捕收能力大于十二胺,而油酸钠/溴代十六烷基吡啶体系捕收能力却小于油酸钠/十二胺体系。

2.2 动电位测试

pH=6±0.5,油酸钠浓度2×10-4mol/L 条件下,油酸钠/十二胺、油酸钠/溴代十六烷基吡啶体系下矿物表面电性随十二胺或溴代十六烷基吡啶用量的变化情况见图4。

图4 组合捕收剂体系下菱锌矿表面电位与十二胺/溴代十六烷基吡啶用量的关系

pH=6 时菱锌矿在纯水中的动电位在22 mV 左右,经2×10-4mol/L 油酸钠处理后菱锌矿表面动电位为-30.5 mV,这是由于油酸钠阴离子在矿物表面发生了吸附。 随着十二胺用量增加,菱锌矿表面电位逐渐上升,在十二胺浓度2×10-4mol/L 时,其表面动电位升高到22.3 mV,接近菱锌矿在纯水中的动电位值,说明菱锌矿表面吸附的油酸钠、十二胺离子数也接近相等,这是由于十二胺阳离子在已吸附了油酸钠阴离子的菱锌矿表面发生了吸附。 与浮选结果类似,溴代十六烷基吡啶的加入对菱锌矿表面电位几乎没有影响,说明溴代十六烷基吡啶阳离子基本没有在矿物表面吸附。

2.3 表面微极性检测

芘荧光探针发射光谱有5 个特征峰,其中第1 个和第3 个特征峰值的比值I1/I3与探针所处微环境的极性密切相关,是一种有效的获取矿物/水界面极性信息的手段。 通常I1/I3值在非极性溶剂环境中小于1,在胶束中的值为1.0~1.2,在水中的值为1.6~2[7]。 采用荧光探针测试对与捕收剂作用后的矿物表面进行微极性研究,结果见图5。 对油酸钠/十二胺体系,其初始值约1.35,介于胶束和水对应值之间,由于矿物表面预先吸附了一层油酸钠,因此该值对应油酸钠在矿物表面吸附形成的半胶束。 I1/I3值随着十二胺浓度增加而减小,最终达到1.13 左右,该值对应表面活性剂胶束中的微极性,这是因为十二胺在已经吸附了油酸钠的菱锌矿表面的吸附,使其表面微极性进一步降低,几乎接近胶束的疏水状态,这与浮选试验结果一致。而对油酸钠/溴代十六烷基吡啶体系,没有观察到微极性的大幅变化,说明吸附了油酸钠的菱锌矿表面并没有溴代十六烷基吡啶的进一步吸附,这也验证了动电位测试结果。

图5 菱锌矿表面微极性与十二胺/溴代十六烷基吡啶用量的关系

3 建议的机理模型

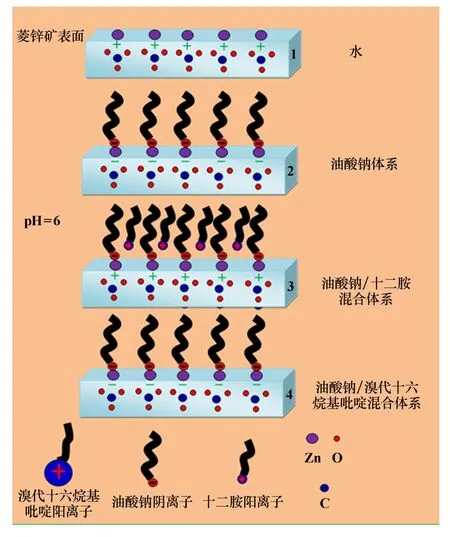

图6 油酸钠/十二胺和油酸钠/溴代十六烷基吡啶在菱锌矿表面吸附构型比较

为了更直观地解释两种捕收剂组合所产生的试验现象差异,图6 给出了两种捕收剂组合在菱锌矿表面可能的吸附模型。 在pH =6 的纯水中,菱锌矿表面荷正电荷,当加入油酸钠后,由于阴离子的静电吸附和化学吸附导致菱锌矿表面转为荷负电。 当吸附了油酸钠的菱锌矿矿浆中加入十二胺,它会通过静电引力及烃链的疏水缔合作用穿插吸附在油酸钠之间,导致菱锌矿表面电荷恢复荷正电,且表面微极性降低,疏水性增强,浮选回收率有很大提高。 溴代十六烷基吡啶具有相对较大的六元环头基,它进入已经吸附的油酸钠之间的概率大大降低,从试验结果看,几乎没有溴代十六烷基吡啶阳离子在菱锌矿表面吸附。 这是造成两种组合捕收剂体系试验现象差别的根本原因。

4 结 论

1) 单一捕收剂体系中,3 种捕收剂对菱锌矿的捕收能力顺序为油酸钠>溴代十六烷基吡啶>十二胺,而对组合捕收剂体系,则油酸钠/十二胺体系>油酸钠/溴代十六烷基吡啶体系。

2) 在已经单层饱和吸附油酸钠的菱锌矿表面,十二胺可以通过静电作用和疏水缔合作用进一步吸附,导致菱锌矿表面电性、微极性及浮选回收率的改变,而溴代十六烷基吡啶由于具有较大的六元环头基,几乎不能穿插吸附于油酸钠之间。

3) 捕收剂分子头基尺寸在组合捕收剂使用过程中具有一定影响,可以对特定矿物的组合捕收剂的筛选提供参考。