面向重大传染病疫情的5G院前急救信息系统研究

吴君卓 中国电信股份有限公司江西公司政企分公司 南昌市 330046

詹昱煜 武汉大学经济与管理学院 武汉市 430072

0 背景

2019年末起,一场突如其来的新型冠状病毒肺炎疫情(C O V I D-19,简称新冠肺炎)席卷全球。1月30日,世界卫生组织(W H O)根据《国际卫生条例》宣布此次新冠肺炎疫情为国际公共卫生紧急事件(PHEIC)。截至2020年6月19日,已造成全球8,385,440人确诊,450,686人死亡[1]。中国内地(不含港澳台地区)累计报告确诊病例83,352例,累计死亡病例4,634例[2]。

目前,科研人员对新冠肺炎的研究和认识还在逐步深入,特效药物和疫苗还未出现,对新冠肺炎的传播、致病机制也在进一步明确。《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第七版)》指出针对确诊或疑似病例应在确保转运安全的前提下,利用急救转运车辆立即转运至新冠肺炎治疗定点医院[3]。

针对新冠肺炎病例转运,《新型冠状病毒感染的肺炎病例转运工作方案(试行)》[4]在卫生行业标准《医疗机构消毒技术规范》[5]基础上,结合疫情特点,明确了具体工作流程,包括:转运流程、穿戴及脱摘防护物品流程、救护车清洁消毒要求等具体措施。但上述方案和规范对转运过程中的即时通讯、急救设备的信息管理、转运目标医院的前置医疗资源预约等工作流程,未做进一步要求和规定,留下遗憾。

现行的卫生行业标准《院前医疗急救指挥信息系统基本功能规范》[6]是2014年4月15日发布的。该标准规范了院前医疗急救指挥信息系统(简称院前急救信息系统)的总体要求、功能构成、功能要求、数据接口等四个基本要素,其整体功能结构如图1所示:

图1 院前医疗急救指挥信息系统整体功能结构

该标准的发布距今已逾六年,随着信息技术水平的日新月异、高速发展,特别是5G网络的建设和行业应用融合的深入,其指导作用日渐弱化,甚至限制了院前急救信息系统的发展和互联互通。其局限性主要体现在以下四个方面:

(1)“即时通讯功能”的要求偏低。受当时的技术水平所限,标准中与急救人员保持通讯联络的必选功能仅要求提供2G时代常用的“无线集群车载通讯系统、移动电话、短信等”方式。而“手机定位、视频监控,通过救护车视频系统,显示急救人员工作状态等”非必选功能,也仅属于3G、4G时代的技术手段。已完全落后于目前以5G、物联网为代表的移动通信技术发展水平,作为规范的指导作用已经过时。

(2)“急救设备的信息管理功能”的要求偏低。其必选功能仅要求提供“急救设备名称、种类、编码、数量、使用状态、存储位置、完好程度等急救设备基本状态信息”,而对转运过程中急救设备所采集的患者生命体征监护数据的读取、存储、显示、传输无明确要求,也无法实现与指挥中心急救专家的数据共享。

(3)缺乏对“转运目标医院的前置医疗资源预约功能”的要求。现有标准中,必选功能仅要求管理和维护“医院救治能力的基本信息”,比如“医院等级、专科服务、床位等”,而非必选功能也仅扩展到“空床位数量显示和急救专家的姓名、年龄、性别、专长、所属单位、应急经验、值守状态和联系方式等基础信息”,而对目前院前急救领域关注的转运目标医院的前置医疗资源预约功能没有提出要求。

(4)标准对于院前急救信息系统的功能规范偏重于“指挥”,而缺乏“指导”。其主要的目标是针对危重病人或突发事件等进行远程监控、远程医疗和综合决策指挥等,所服务的对象主要是120急救中心或各级医疗卫生管理部门,而不是为转运过程中最重要的角色—现场出诊医生和医院急救专家—提供病情信息同步、施救方案讨论和远程指导的手段。

以上局限性在指导日常的院前急救过程中,还能够勉强被一线医务工作者所接受。但在面对新冠肺炎等重大传染病疫情的复杂局面时,相关的不足就被充分暴露出来,相应的标准急需得到有效弥补和更新。

1 5G技术的创新作用

截至2020年5月,我国已建成超过25万座5G基站[7],初步覆盖了国内大中型城市密集城区和主要道路,可为院前急救提供初步的5G网络保障。国际电信联盟(ITU)为5G定义了eMBB(增强型移动宽带)、mMTC(大规模机器类型通信)和uRLLC(超可靠和低延迟通信)三大应用场景[8]。这三大应用场景在院前急救领域都有着广阔的融合应用前景。中国信通研究院3月发布的《疫情防控中的5G应用研究报告》指出:5G技术与ICT技术相融合,在新冠肺炎疫情防控、阻击中发挥了重要作用[9]。

利用5G网络所带来的革命性的技术创新和行业应用融合能力,我们认为其可以为现有《院前医疗急救指挥信息系统基本功能规范》的更新提供创新思路和技术升级手段,从以下三个方面进行重点补充和完善:

(1) 以转运车辆为“端”、5G网络为“管”,同时搭建针对转运过程中患者生命体征监护数据实时采集、存储和共享的院前急救云平台,将实现整个院前急救的“端-管-云”全链条体系作为标准的建设目标和方向,不断充实、锻造全链条各个环节的能力和技术水平。

(2)利用5G网络高带宽、大连接、低时延的技术特点,对现有的院前急救信息系统进行改造升级,在转运过程中融入远程高清视频、VR摄像机、AR眼镜、物联网可穿戴生命体征监护设备等,将提高现场出诊医生和医院急救专家的现场感知和病情判断能力作为标准的必选要求。

(3)利用5G、大数据、电子健康码、物联网等技术,将院前急救过程与患者日常就诊、院内就医、院后康复等各环节相衔接,确保患者在诊疗过程的不同的环节中,其病史信息都能被精确获取,将传统的信息化标准与患者的医疗过程深度结合,发挥各自更大的潜力。

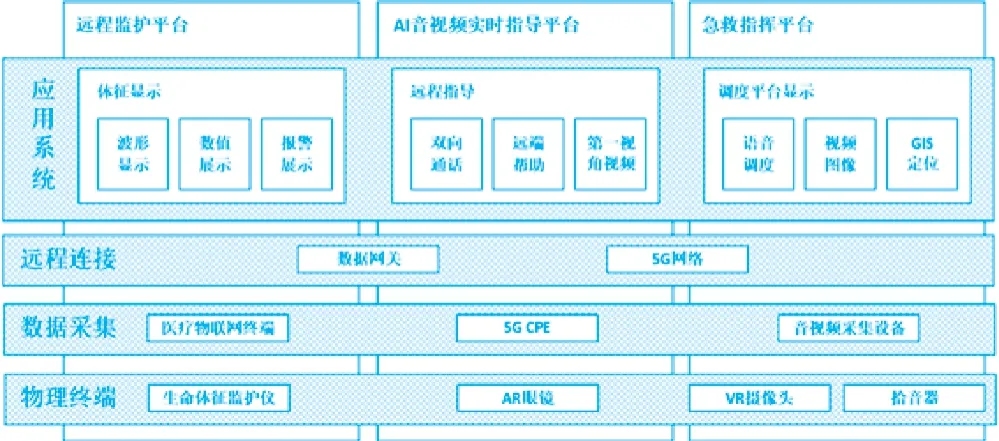

基于以上分析,我们对院前急救信息系统的整体架构进行了丰富和完善,提出了“面向重大传染病疫情的5G院前急救信息系统架构”,具体见下图3:

图3 ITU 5G 三大应用场景

该系统架构分为物理终端、数据采集、远程连接、应用系统等四个层级,在统一的院前急救云平台的基础上,涵盖了远程监护平台、AI音视频实时指导平台、急救指挥平台等三大平台。运用5G网络的高带宽、低时延、大连接、精准定位等特性,支持4K/8K超高清视频/VR/AR远程会诊和医学影像数据的传输与共享。基于物联网的可穿戴生命体征监护设备持续上报患者定位、生命体征信息,实时传回院前急救指挥中心,让现场出诊医生和医院急救专家间能随时随地开展远程会诊,提升诊断准确率和指导效率。同时,现场出诊医生和患者家属可以方便的了解并预约急救医院的前置医疗资源,提前打通到院后的挂号、检查、手术、入院等绿色通道。

该系统架构具备以下三个优势:

(1)该架构采用四层架构,将院前急救信息系统正交地划分为四个层级,每个层级只解决各自擅长的系统功能问题,各层级之间协作提供整体解决方案,有效降低了院前急救信息系统的复杂度,同时为未来系统的演进提供了灵活的框架,提高了系统的可扩展性。

(2) 该架构紧密地与5G、物联网为代表的移动通信技术发展方向相融合,利用5G网络高带宽、低时延、大连接的技术特点,为院前急救信息系统的进一步发展装上了强有力的网络能力翅膀,同时也为架构内生的新功能、新子系统提供了丰富的技术土壤。

(3)该架构面向的应用场景不仅仅局限在院前急救一个单一的环节上,还力图将院前急救的理念和手段拓展到院前、院中、院后等全过程,实现对患者日常就诊、院内就医、院后康复等各环节的覆盖,突破了原有《院前医疗急救指挥信息系统基本功能规范》的框架限制。

2 结束语

本文的研究目标是针对现行的《院前医疗急救指挥信息系统基本功能规范》中存在的即时通讯功能、急救设备的信息管理功能、前置医疗资源预约功能、远程医疗指导功能等方面能力的不足,提出利用5G网络高带宽、低时延、大连接的技术特点,对现有标准在“端-管-云”全链条体系、现场感知和病情判断能力、信息化与患者在诊疗过程的各环节相结合等方面提出改进的思路,并提出面向重大传染病疫情的5G院前急救信息系统架构,为医疗信息化行业从业者进一步提升院前急救信息化水平提供理论参考。