引黄入冀补淀工程白洋淀补水方案研究

李 聪,程伍群,商东波,高佳鸣,刘立华,薄秋宇,孙 童,朱永涛

(1.河北农业大学 城乡建设学院,河北 保定 071001;2.河北省南水北调工程建设管理局,河北 石家庄 050011; 3.河北省水利水电第二勘测设计研究院,河北 石家庄 050000;4. 河北省水利科学研究院,河北 石家庄 050000)

白洋淀是华北平原最大的淡水湖型湿地,属于海河流域大清河水系,具有缓滞洪沥、涵养水源、调节气候等功能,由于受到气候变化及人类活动的影响,白洋淀的生态功能逐渐退化[1-3]。雄安新区的建立,对白洋淀水位、水量提出了新的要求:淀区水位维持在6.5 ~7.0 m(黄海高程,下同)的合理范围内;白洋淀生态需水量确定为每年3 ~4 亿m3,2022 年之后调整为每年3 亿m3。目前维持白洋淀生态水位难以通过本流域供水得到解决[4],因此需要流域外调水来保证白洋淀生态用水[5]。

在通过外流域调水保证白洋淀生态用水的分析中,贾玉平等[6]在南水北调总体规划与水资源调度原则的基础上,对利用南水北调水补充白洋淀进行了研究, 提出了江水补淀初步方案。冯亚辉等[7]分析了利用南水北调初期富余水量向白洋淀进行生态补水的可能性,并进行了输水线路的方案比选。张永复[8]通过对黄河口水量分析,提出了黄河入海冲沙水西调方案。张丽丽等[9]在分析生态预报调度方式内涵的基础上,对丹江口水库向白洋淀补水生态调度方案进行了研究。张英骏[10]在“引黄济淀”的背景下,利用水量平衡法演算白洋淀枯水期最低补水水位,为白洋淀科学生态补水提供理论依据。

引黄入冀补淀工程于2018 年完工,是为解决工程沿线地区农业灌溉缺水及地下水超采等问题,向白洋淀实施生态补水而建立的永久性引水工程。该工程跨黄河、海河两大流域,历经6 市26 个县(市、区),482 公里,最终进入位于雄安新区腹地的白洋淀,为满足雄安新区对白洋淀水位变幅、生态水量要求,改善白洋淀生态环境提供重要的生态水源保护[11]。本文从引黄入冀补淀工程的重要性出发,通过分析白洋淀水位变化规律及其年内变化过程,对白洋淀补水水位水量进行研究,提出了引黄入冀补淀工程为白洋淀补水的补水方案,对保障白洋淀水资源安全具有重要意义。

1 引黄入冀补淀工程重要性

引黄入冀补淀工程是为缓解白洋淀干淀问题、兼具向工程沿线黑龙港灌区提供农业灌溉用水的跨流域调水工程。工程任务为向工程沿线部分地区农业供水,缓解沿线地区农业灌溉缺水及地下水超采状况;为白洋淀实施生态补水,保持白洋淀湿地生态系统良性循环;并可作为沿线地区抗旱应急备用水源。引黄入冀补淀工程调水目标白洋淀是华北平原最大的淡水浅湖型湿地,是雄安新区发展的重要生态水体,其属于海河流域大清河水系,上承大清河水系潴龙河、孝义河、唐河、府河、漕河、瀑河、萍河、白沟引河等河流的洪水和沥水,是大清河水系重要水量调节枢纽,对于维护华北地区生态环境具有不可替代的作用。但是近几十年受到自然因素和人类活动双重影响,白洋淀干淀频繁,水量退化。

白洋淀水量来源主要由淀区降雨量和外围入淀水量组成,其中外围入淀水量是维持白洋淀水位的主要水量来源,包括天然入淀量、中水入淀水量、上游水库补水量、跨河系及跨流域调水入淀量[4]。自80 年代以来,白洋淀天然入淀量逐年减少[12],基本依靠白沟引河和府河上游城市污水处理厂处理后的中水,而白洋淀为避免干淀,先后经历了上游水库补水、跨河系引岳济淀、跨流域引黄补水3 个阶段。

上游水库补水水源主要为安格庄水库(安各庄水库与瀑河上游的瀑河水库相连通,调水的主水源是安各庄水库)、王快—西大洋水库(2012 年王快—西大洋水库两库联通,调水的主水源是王快水库),安格庄水库多年平均径流量为1.4 亿m³,自2008 年以来又担负着向北京市应急输水的任务[13];王快—西大洋两库联合运用在P=50%、75%保证率向白洋淀及保定市可供水量约2.0 亿m3[14],承担着灌区灌溉供水、企业供水以及城市供水等任务。上游水库及其补水线路所在的大清河水系属于资源性缺水区,流域内水资源的利用基本上是依靠大量开采地下水,浅层地下水被疏干,改变了产、汇流条件,使平、枯水年山区洪水进一步减少[15];补水线路中部分输水河段利用天然河道输水,由于前些年河道无序采沙,挖断部分河段河床隔水层导致入渗损失率加大[16],补水入淀水量减少。

引岳济淀工程水源岳城水库在25%、50%、75%不同保证率下汛后(10 月—次年3 月)预测入库水量分别为2.97、1.03、0.25 亿m3,具备向外调水的条件,但受其本水系其它水库及引水干渠制约以及担任着邯郸、安阳两市重要的城市生活用水任务;跨河系自岳城水库引水,引水水量保证率不高,线路距离长,输水水量损失大[17],难以承担白洋淀补水任务。

引黄济淀工程在2006—2011 年为白洋淀共补水4.975 9 亿m3,补淀水量占历年来补淀水量的37.95%。根据《黄河流域水资源综合规划》,河北省与天津享有18.44 亿m3黄河水量指标,位山线路年设计引水5 亿m3,但由于没有引黄专用通道、引水时间与灌溉不匹配、欠缺相应调蓄工程等原因,未能达到分配的引水指标[18]。位山引黄工程为维持白洋淀水量发挥了重要作用,但由于工程规模小、不是专门通道,基本属应急性质[19]。

白洋淀在1980—2016 年间,分别通过上游水库、跨河系引岳济淀、跨流域引黄引水15.47、3.60、9.04亿m3,入 淀 水 量7.64、1.60、4.98 亿m3,入 淀 率49%、41%、55%,纵观白洋淀补水来源,补水入淀水量受补水水源、补水线路及补水期损失水量等多种因素制约,同时由于缺乏长效而完善的补水机制,白洋淀仍然面临水资源不足的难题,要从根本上解决白洋淀的生态缺水问题,必须及早实施有保障的外流域调水工程,提高水量入淀率[20]。

引黄入冀补淀工程于2018 年完工,以引黄入淀工程为依托,利用东风渠、滏东排河接现有的引黄入淀线路输水至白洋淀。该工程自河南省濮阳市渠村新、老渠村闸引水,河北省多年平均引黄水量6.2亿m3(引水时段为冬4 月),其中在雄安新区起步初期每年向白洋淀供水暂定1.1 亿m3(折合到引黄渠首为2.55 亿m3)。引黄入冀补淀输水线路利用河南省濮阳南湖干渠后,沿第3 濮清南干渠向西北经卫河倒虹吸至河北省,利用河北省现有河道沟渠自流输水,最终入白洋淀。由于输水沿线渗漏损失计入所补充的沿线地下水,因此此工程输水期中为白洋淀补水水量保证率相对于其它补水线路稳定。

南水北调中线总干渠贯通后,南水北调通过其实施生态补水的受水区的退水闸退水入白洋淀向其补充生态水可行,在一定程度上缓解白洋淀地区的用水压力,进而能够置换出部分水入白洋淀[21],但由于南水北调工程主要为城市生活、工业供水为主,未对补水白洋淀进行专有线路设计,因此为白洋淀能够补水水量有限,不可能替代引黄入淀[22]。

综上所述,引黄入冀补淀工程是为解决工程沿线地区农业灌溉缺水及地下水超采等问题,向白洋淀实施生态补水而建立的永久性引水工程,综合以上对白洋淀水量来源的分析,引黄入冀补淀工程的实施对形成白洋淀流域、海河南系和跨引黄调水等多水源补淀水量保障系统和提高白洋淀补水保证程度、建立长效补水机制上发挥了非常重要的作用。

2 白洋淀水位变化规律分析

白洋淀湿地面积变化的主要控制因子为地表水位,水位的变化直接反映了白洋淀的蓄水量的多少,是白洋淀水文情势变化及生态环境优劣的重要衡量指标[1]。当白洋淀淀水位高于3.9 m,白洋淀几大淀泊相互联通。在淀泊内相互联通的情况下,各淀泊的地表水与十方院监测的地表水位一致[23]。

2.1 白洋淀水位变异点

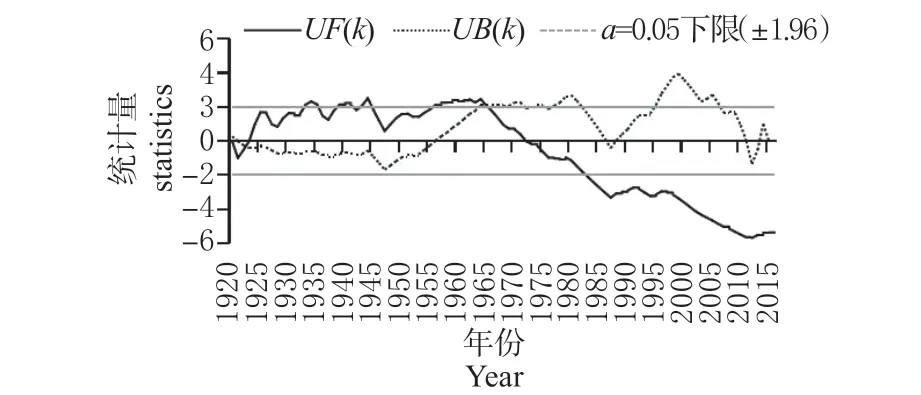

对白洋淀十方院水文站1997 年(1920—2016年)的年平均水位资料进行MK(Mann-Kendall)突变性检验,显著性水位选取α=0.05,检验结果如图1 所示。UF 和UB 统计量有2 个交点分别发生在1923 年和1965 年,说明白洋淀年水位在1923年、1965 年发生了突变,年水位在1920—1923 年呈下降趋势,在1923—1972 年呈上升趋势,且在1956—1965 年上升趋势明显;1972—2016 年呈下降趋势,且在1983—2016 年下降趋势明显。

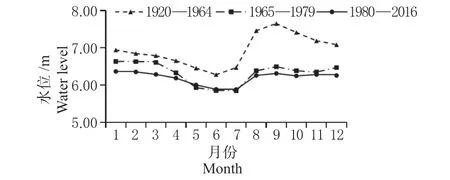

结合白洋淀流域内水利工程建设,将白洋淀水位变化情况主要分为3 个阶段:第1 阶段为20 世纪60 年代中期以前,白洋淀水位处于动态稳定的状态;第2 阶段为1965—1980 年,在此期间白洋淀水位由上升趋势转为下降趋势,且流域内水利工程体系逐渐形成;第3 阶段为1980 年至今,白洋淀水位处于降低趋势,并受本流域水利工程调控。此划分阶段与对白洋淀入淀水量变化所划分的3 阶段基本一致[24]。 图2 显示了不同阶段多年平均月水位变化情况,20世纪60 年代中期以后的多年月平均水位明显低于60 年代中期以前,年内水位变幅与此前相比也有明显降低趋势。1980 年以后的多年月平均水位较1965—1979 年低且变化幅度小,在5.8 ~6.4 m 之间,在3—6 月水位降低,其他月份水位基本保持平稳。

本研究主要是对现状情况下白洋淀水位变化规律进行研究,因此选用1980—2016 年白洋淀逐日实测水位数据,其中1984—1987 年、2001—2002 年全年干淀。

图1 白洋淀1920—2016 年水位MK 检验Fig.1 Water level MK test in Baiyangdian 1920—2016

图2 白洋淀不同阶段多年平均月水位Fig.2 Annual average monthly water level of Baiyangdian in different stages

2.2 白洋淀水位特征

在1980—2016 年37 年间,多年月平均水位在6.21 m 左右,1980—2016 年白洋淀年极端水位变化情况如图3 所示,白洋淀最高水位、最低水位、平均水位在本流域天然及人工作用下均处于动态平衡中,平均水位处于低水位状态,抗干淀能力衰减。

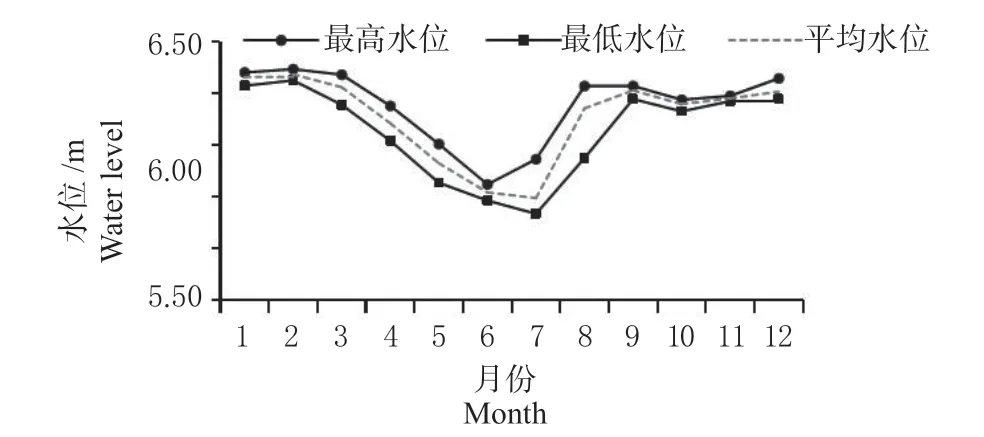

利用白洋淀1980—2016 年37 年的日水位序列求逐日的多年平均值、多年最高值和多年最低值,白洋淀1980—2016 年多年日平均水位变化如图4 所示,白洋淀水位年内总体较平稳,呈单谷单峰分布,1—7 月水位逐渐下降,8—9 月水位呈上升趋势,9月底—12 月底基本保持不变。多年平均水位变化约0.6 m 左右,年内水位变化不大,多年日最高水位变化约0.9 m,多年日最低水位变化约1.2 m。

图3 白洋淀1980—2016 年多年月平均水位变化Fig.3 Changes in the average monthly water level in Baiyangdian over the years of 1980—2016

图4 白洋淀1980—2016 年多年日平均水位变化Fig.4 Changes in the average water level in Baiyangdian over the years of 1980—2016

2.3 月最低水位

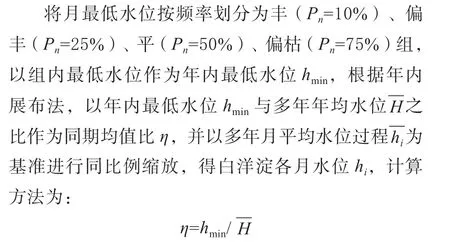

根据白洋淀1980—2016 年37 年日水位序列,统计每月最低水位,采用适线法,将各月最低水位序列采用期望公式计算经验频率,并用皮尔逊Ⅲ型曲线进行拟合,得出变差系数Cv、偏态系数Cs、水位均值,计算不同频率下月最低水位,计算结果见表1。

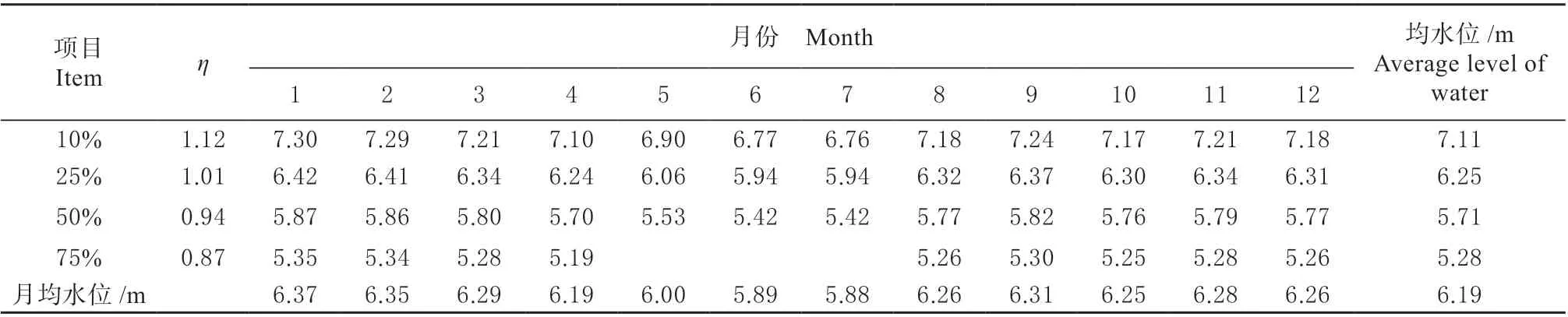

表1 不同频率下月最低水位计算成果Table 1 Calculation of minimum water level at different frequency

2.4 逐月水位过程

白洋淀1—12 月不同情况下逐月水位见表2。

表2 白洋淀1—12 月不同频率下逐月水位Table 2 Monthly water level in Baiyangdian lake at different frequency from January to December m

所求白洋淀1—12 月不同情况下逐月水位变化过程与多年平均月水位过程有相同趋势,1 年中,1—7 月水位逐渐降低,5—7 月水位偏低,其中7 月水位最低;7—9 月水位回升,系汛期淀内降雨及上游河道来水;10—12 月水位基本稳定。在枯水情况下,5—7 月水位均在白洋淀干淀水位以下,均视为干淀。

3 引黄入冀补淀补水方案

20 世纪80 年代以来白洋淀水文情势发生了根本变化[3],白洋淀水量通过调水保持相对稳定,但由于为减少补水中途水量的损失,人工补水选择春季或冬季进行,原有的入淀水量自然周期完全消失[25], 因此,根据白洋淀逐月水位过程对白洋淀补水进行分析,利用白洋淀水位—水量关系曲线,得到不同情况下补水量。

对引黄入冀补淀工程向白洋淀补水方案的研究补水主要基于以下3 种情况:(1)不需要补水情况;(2)工程正常补水情况,分为设计条件下1—2 月补水1.1 亿m³、在主补水期相机延长1 个月,即在上年12—2 月或在1—3 月补水2.0 亿m3,考虑到工程沿线在3 月进入春灌期,主要考虑将白洋淀补水时间向前延长;(3)工程非正常补水情况,即在7—9 月与1—2 月为白洋淀补水。根据白洋淀水位特征分析和前人研究成果,白洋淀补水识别时间为10 月1 日[26-28]。

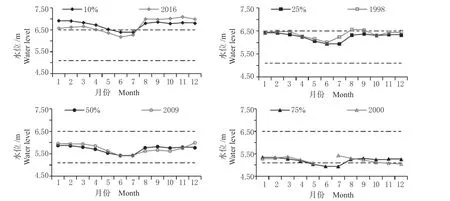

根据白洋淀丰、偏丰、平、偏枯不同情况下逐月水位过程,结合白洋淀年均水位的频率计算,选择2016、1998、2009、2000 年为不同情况下的典型年(图5),对不同典型年进行针对于引黄入冀补淀工程的补水研究。

图5 白洋淀典型年逐月水位过程Fig.5 Monthly water level process of Baiyangdian typical years

在丰水情况下,白洋淀10 月1 日水位为6.96 m,对应水量3.27 亿m3,基本可以满足白洋淀在不同水位变化过程下年内水量需求,可不通过本工程进行补水。

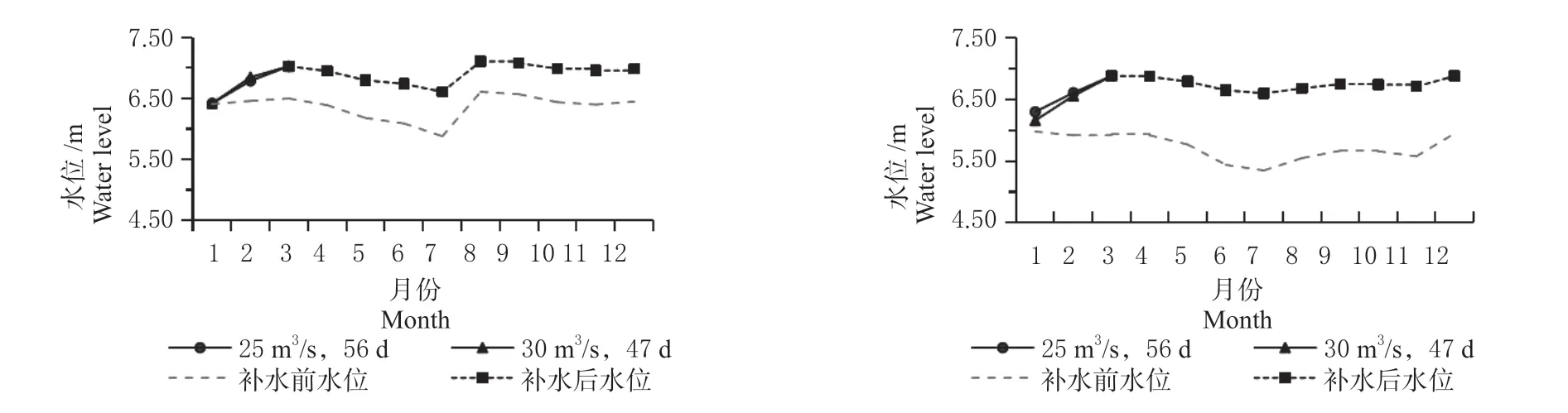

在偏丰水情况下,白洋淀水位10月1日水位为6.44 m (水量2.12 亿m3),需要为白洋淀补水1.21 亿m3, 补水可在主补水期内进行,补水前水位为6.41 m (水量2.07 亿m3),补水流量为30 m3/s,补水时间为47 d,补水后白洋淀水位为7.01 m(水量3.40 亿m3), 3 月1 日水位7.04 m(水量3.46 亿m3);补水流 量为25 m3/s,补水时间为56 d,补水后白洋淀水 位为7.04 m(水量3.47 亿m³),3 月1 日水位7.03 m (水量3.45 亿m3)。

在平水情况下,白洋淀水位10 月1 日水位为5.66 m (水量0.98 亿m3),需要为白洋淀补水1.76 亿m3, 可以通过本工程对白洋淀进行正常补水,当补水流量为30 m3/s 时,所需补水时间为68 d,当补水流量为25 m3/s 时,所需补水时间为81 d,需要在主补水期基础上向前延长9 d 或22 d。补水后白洋淀3 月1日水位分别为6.89 m(水量3.08 亿m3)、6.88 m(水量3.07 亿m3)。

在12 月—次年2 月,不同补水流量及补水时间对白洋淀补水后水位(水量)影响不大,丰、平水情况下补水水位变化过程如图6 所示。

图6 白洋淀丰、平水情况下补水水位变化过程Fig.6 Varation of water level in abundant and normel water conditions

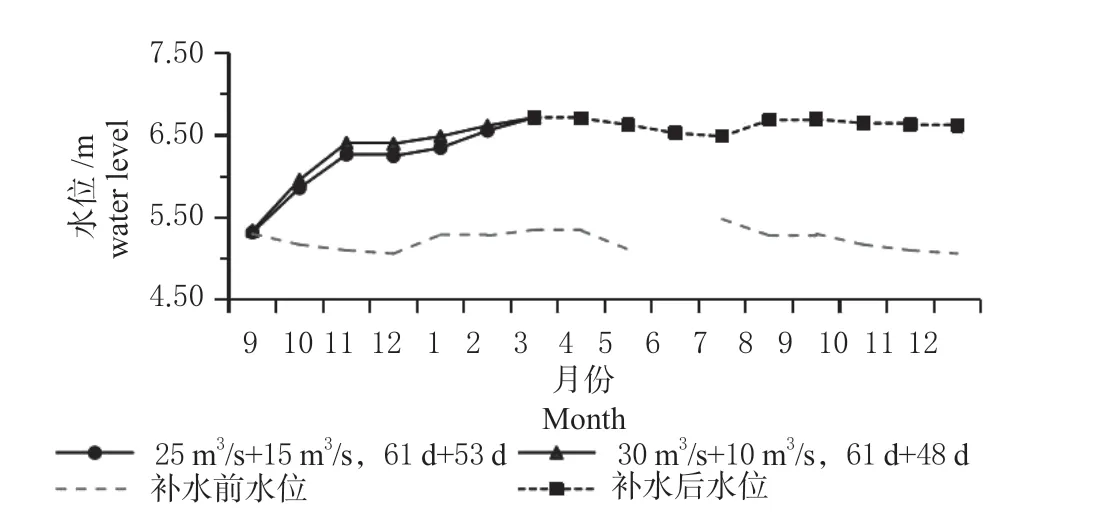

在偏枯水情况下,白洋淀水位10 月1 日水位为5.17 m(水量0.54 亿m³),通过工程为白洋淀补水2.00亿m3。若进行正常补水,当补水流量为30 m3/s 时,所需补水时间为78 d,当补水流量为25 m3/s 时,所需补水时间为93 d,需要在主补水期基础上向前延长19 d 或34 d;由于10 月1 日水位已经接近干淀水位,需要立即向白洋淀进行补水,而从黄河水入河北省界至白洋淀需要时间为12 d,在黄河水到来时,淀内水位为5.30 m(水量0.64 亿m3),已经达到干淀水位,因此需要本工程进行非正常情况补水。考虑到白洋淀所在流域主汛期为“七下八上”及调水日期,当白洋淀8 月16 日水位为5.34 m(水量0.67亿m3)时,立即启用本工程进行引水,可使黄河水于9 月1 日左右到达白洋淀,补水时间为61 d,当补水流量为30 m3/s,补水量为1.58 亿m3,至11 月初结束,补水后11 月1 日水位为6.41 m(水量2.07亿m³),至主补水期,继续补水0.42 亿m3,当补水 流量为10 m³/s 时,补水时间为48 d,补水后水位6.71 m (水量2.66 亿m3),3 月1 日水位6.72 m(水量2.68亿m3),补水水位变化过程见图7。

图7 枯水情况下补水水位变化过程Fig.7 Variation of water level in dry water condition

4 结论

引黄入冀补淀工程是保障雄安新区建设对白洋淀水位、水量要求的最重要、最有效的外流域调水工程。本文通过对白洋淀多年实测水位资料进行MK 突变性检验,分析了白洋淀1920—2016 年来水位变异点,确定以1980—2016 年白洋淀水位资料来进一步分析近年来白洋淀水位特征,计算白洋淀近年来不同频率下月最低水位,结合年内展布法得到逐月水位过程,并将逐月水位过程分为丰、偏丰、平、偏枯4 种情况。针对引黄入冀补淀工程对白洋淀不同逐月水位过程进行补水方案的研究。具体补水方案有:

(1)白洋淀10 月1 日水位为6.96 m 时,可不通过本工程进行补水。

(2)白洋淀水位10 月1 日水位为6.44 m 时,需要为白洋淀补水1.21 亿m3,补水后白洋淀3 月1日水位7.03 m(水量3.45 亿m3)。

(3)白洋淀水位10 月1 日水位为5.66 m 时,需要在主补水期基础上向前延长9 d 或22 d,为白洋淀补水1.76 亿m3。补水后白洋淀3 月1 日水位6.88 m (水量3.07 亿m3)。

(4)白洋淀8 月16 日水位为5.34 m 时,立即启用本工程进行引水,补水至11 月初停止,至主补水期,继续补水。共补水量2.0 亿m3,补水后白洋淀3 月1 日水位6.72 m(水量2.68 亿m3)。