议程设置视角下突发公共卫生事件中主流媒体微博报道策略及优化

——以《人民日报》法人微博的“新冠肺炎”报道为例

卞地诗,周彤彤

(东北大学 文法学院,辽宁 沈阳 110000)

当前,媒体融合向纵深发展,《人民日报》作为国家重要的舆论阵地,是国家的传声筒与民众的发声器。为充分了解民意,提升自身传播效果,《人民日报》利用微博、微信、客户端、抖音等新媒体平台积极探索全媒体角色转型之路,其中,微博由于用户使用率较高且媒体融合度较好,成为《人民日报》在新冠肺炎疫情期间承担主流媒体责任、实现良性舆论引导的主要平台。本文拟以《人民日报》法人微博的“新冠肺炎”相关报道为例,分析其议程设置特点,针对报道中存在的问题提出进一步的改善策略,以期为主流媒体微博应对突发公共卫生事件进言献策。

一、“新冠肺炎疫情”报道中《人民日报》法人微博的议程设置特点

微博由于使用率高,用户众多,且较之于微信的熟人传播,其传播范围更为广泛,裂变性也相对较强,所以成为了主流媒体提升传播力、引导力、影响力与公信力的重要新媒体平台。《人民日报》作为主流媒体之一,积极响应国家发展融媒体的号召,于2012年开设了微博账号,探索与微博的深度融合路径,并逐步形成了较为完善的报道模式,拥有众多“粉丝”。在“新冠肺炎”疫情期间,《人民日报》法人微博起到了满足人们信息需求、正确把握舆论导向的重要作用,其议程设置具有如下特点:

(一)报道规模大

网络舆情的发展过程包括初始传播、迅速扩散和逐渐消退三个阶段。[1]在突发公共卫生事件中,正确把握舆论导向是主流媒体的首要责任,因此,本文在利用网络爬虫软件,爬取《人民日报》法人微博自2019年12月31日首次报道“新冠肺炎”起至2020年3月8日的所有微博,并进行数据清洗后,又利用“百度指数”查询了自该日起,网民以“新型冠状病毒”“新型冠状病毒肺炎”为关键词在百度中搜索次数,将其作为判断网络舆情发展阶段的标准,发现自1月19日前,由于疫情仍处于潜伏期,患病人数较少,又没有明确指明存在人传人现象,所以未能引起人们足够的重视,百度指数显示这一时期相关搜索次数较低,即舆情尚处于初始传播阶段;1月19日至2月13日期间,相关搜索次数虽有所波动,但整体数据一直较高,说明舆情进入迅速扩散阶段;2月14日至本文数据截止的3月8日,随着疫情逐步得到控制,网民的相关搜索次数呈下降趋势,网络舆情也步入逐渐消退期。本文据此对《人民日报》法人微博的疫情报道数量进行分阶段统计,得出,在舆情初始传播期共发布20条报道,舆情迅速扩散期共发布2242条,舆情逐渐消退期共发布1523条,总计3785条。此外,经过四舍五入取整后发现,在初始传播期,《人民日报》法人微博平均日报道量为1条,迅速扩散期为86条,逐渐消退期则为64条(见表1)。由此可见,《人民日报》法人微博的疫情报道规模大,持续时间长,且与网络舆情的发展阶段相吻合。

表1 《人民日报》法人微博在舆情不同发展阶段的报道量

(二)报道主题全面

在疫情报道中,《人民日报》法人微博的报道主题大致可以分为疫情传播情况、疫情相关科普、政府防治对策、防治成效、致敬抗疫一线工作者、物资供应及捐赠、为武汉加油、相关人员惩处、禁止野生动物交易、国际疫情防控措施及其他共11个主题,既满足了受众的知情权,又在受众、媒体与政府之间建立起良性的沟通机制。其中,疫情相关科普既包括对“新冠肺炎”自身的科普,如可通过哪些途径进行传播,又包括疫情防控知识的普及,如民众应如何自行防控、口罩怎样佩戴等。政府防治对策包括疫情防控重要指示及具体对策、政府部门关于疫情防控的新闻发布会、疫情期间保障民众利益的相关措施以及对民众质疑的回应。物资供应及捐赠既是指物品、资金、方舱医院等,也是指其他省市援往湖北的医疗团队,还包括中国与其他国家间的相互援助。而相关人员的惩处既包括对失职渎职官员的惩处,又包括在疫情期间不听劝阻私自逃跑、恶意传染他人等人员的惩处。

(三)报道内容感性化与理性化并重

在面对重大疫情等突发性的致命情况时,人们通常会陷入紧张与慌乱之中,理性思考的能力也会随之下降,因而更易受到情绪或气氛的感染。基于受众的这一特点,《人民日报》法人微博在展开疫情报道时以“建设性新闻”为主,即文本基调是“建设性的”,是明亮的、充满希望的;传者的态度也是积极的,在表达担忧与思考的同时,又能让受者感到满满的爱意。[2]比如,《湖北5岁女童治愈出院跳舞感谢医护》报道中,通过免疫力较低的儿童得以治愈这一事例,向人们传达了“新冠肺炎”可治的事实;又以孩子天真烂漫的致谢行为,激起人们的同理心,在唤起受众情感共鸣的同时,引导人们关注到医护人员的奉献。也有部分内容较为严肃,报道层面也较为宏观,如对民众质疑的回应、国家防治疫情的重要指示等。因此,在报道这类内容时,《人民日报》法人微博采用了“诉诸理性”的传播策略,以此实现感性化与理性化的并重,有效提升了报道的传播效果。

(四)报道形式多样

微博之所以能够成为当下受众获取信息的主要渠道,首先是因为符合人们当前碎片化阅读的习惯;其次是因为微博依托于互联网技术,信息的呈现方式更加丰富,趣味性与表现力较强。微博作为新媒体平台,强调与受众的互动,不同于传统大众媒体对新闻报道的严肃性要求,微博的信息传播更加追求时效性、简洁化与生动性,因此,主流媒体为实现与微博的纵深融合,不仅在体裁的选择上重消息、轻评论,在报道形式的选择上也呈现出多样化、流行化与亲民化的特点。《人民日报》法人微博在此次“新冠肺炎”疫情报道中,除采用“文字+图片”或“文字+视频”的基本信息呈现形式外,还包括制作全国确诊人数变化折线图等方式使信息可视化,播放记者前往武汉录制的“疫”线vlog,转发以抗疫为主题的MV,以漫画形式呈现抗疫一线医护工作者的工作日常,全程直播政府部门关于疫情防控的新闻发布会等报道形式。

(五)报道联动性强

《人民日报》法人微博在“新冠肺炎”疫情报道中充分发挥了微博用户数量大、传播速度快、裂变能力强、互动性强等优势,展开联动式报道。一方面,随着新媒体技术的不断发展,传统新闻报道模式下传受关系发生了巨大转变,受众的主动性明显增强。例如《人民日报》法人微博通过转发微博视频博主“林晨同学Hearing”拍摄的武汉vlog,发起向公众征集展现女性工作生活片段的图片或视频,以致敬奋斗在抗疫一线的女性工作者的话题等方式,实现了与受众间的横向联动,与受众建立了良好的沟通与协作机制,提升了传播效果。另一方面,《人民日报》法人微博又通过与《长江日报》官方微博联合直播方舱医院患者大规模出院的现场,以及转发《新华社》《澎湃新闻》《封面新闻》等多家媒体报道的抗疫一线工作者的家书等方式,实现了行业内的纵向联动,有利于提高报道内容的质量,丰富报道多样性。

二、《人民日报》法人微博疫情报道中存在的问题

“新冠肺炎”疫情报道中,《人民日报》法人微博在保证内容质量的基础上,充分发挥了融媒体的优势,扩大报道规模,丰富报道形式,加强与受众的良性沟通,对受众的认知、态度及行为均起到了正确的引导作用,但同时也存在着以下问题:

(一)报道次序设置应变性弱

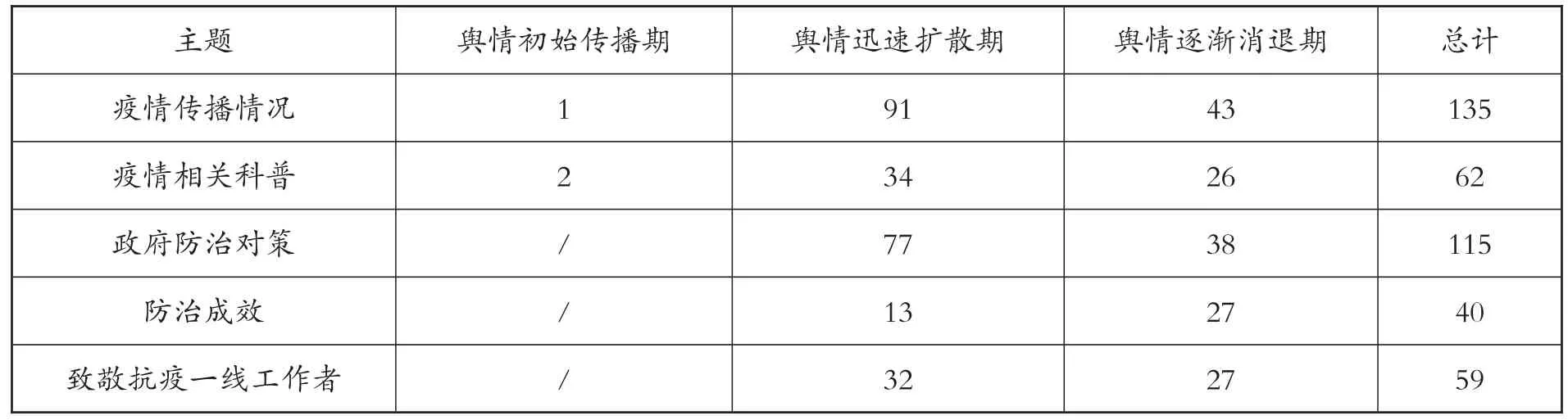

表2 不同时期《人民日报》法人微博“新冠肺炎”报道各主题的数量

主题 舆情初始传播期 舆情迅速扩散期 舆情逐渐消退期 总计物资供应及捐赠相关人员惩处禁止野生动物交易为武汉加油国际疫情防控其他总计/ / / / / / 3 29 22 8 3 6 / 3 7 2 2 4 3 51 15 5 8 4 6 296 201 500

“议程设置功能”理论认为,新闻媒体的报道活动能够以赋予各种议题不同程度的显著性的方式,来影响人们对该事件及其重要性的判断。[3]本文比对了在网络舆情发展的不同时期,《人民日报》法人微博疫情报道各种主题的数量,但由于样本总体数量过大,难以统计,因此采用多阶段抽样法,并利用SPSS软件随机抽取500个样本进行分析后发现,在舆情迅速扩散阶段,疫情传播情况的报道数量最多,政府防治对策次之,疫情相关科普再次之;在舆论逐渐消退阶段,报道数量较多的前两种主题与上一阶段相同,疫情相关科普主题的报道数量与排名第三的主题也仅有1条之差,且无论是在舆情迅速扩散期还是舆情逐渐消退期,关于禁止野生动物交易的报道数量都较少(见表2)。由此可见,《人民日报》法人微博的“新冠肺炎”报道未能根据相关网络舆情发展的不同阶段灵活设置报道次序,这既不利于满足不同时期下受众不同的信息需求,也不利于引导受众对造成此次疫情的直接原因形成深刻的认识和反思,不利于帮助受众形成完善的认知基模。

(二)疫情初期缺乏预警性报道

人们在面对未知且危害性较强的事物时,往往会朝着最糟糕的方向考虑,“新冠肺炎”真正成为媒体的主要议题,引起受众广泛关注时,疫情已经开始蔓延,加之人们缺少相关医学知识,所以极易形成“新冠肺炎易传染、难治愈”的刻板成见,导致恐慌情绪滋生,由此引发的言论及行为也大多带有消极色彩,不利于问题的应对与解决。因此,在疫情进一步扩散前,主流媒体应当进行适度的预警性报道,尽量遏制上述刻板成见的形成。《人民日报》法人微博在疫情发展的初级阶段虽然发布了“新冠肺炎”相关报道,但总体数量较少,且整体报道中并未体现出该疾病的严重性,反而有着淡化处理的趋势,自然也就未能起到真正的预警作用。

(三)报道信息把关不严

新闻报道的传播效果是一个逐步深化的过程,在认知与态度两个层面的联动作用下,最终在受众的行为上也会得到一定的体现。戴维森认为,抢购、群体逃难等群体现象有关的集合行为就是由一种普遍的感知定势或认知倾向,即“第三人效果”所引发的后续行为之一,因此,媒体在报道危机信息时应当秉持审慎的态度。[4]《人民日报》法人微博于1月31日发布题为“上海药物所、武汉病毒所联合发现双黄连可抑制新型冠状病毒”的报道后,该话题迅速登上微博热搜榜,淘宝等购物网站上售卖的双黄连口服液在极短时间内被抢购一空,甚至有些兽用双黄连口服液也被抢光。不仅如此,网上还曝出多地市民连夜在医院门口排长队等待购买,这种聚集性行为增加了疫情感染的风险,且极易引发社会秩序的混乱。《人民日报》法人微博由于对报道信息把关不严,对疫情防控及其自身发展均造成了不良影响。

三、《人民日报》法人微博疫情报道的提升路径

突发公共卫生事件因其特有的突发性和致命性,而极易引起人们的焦虑与恐慌,进而威胁到社会稳定。所以,对突发公共卫生事件的报道要求较高的专业性和敏感性,这成为检验媒体与记者专业素养及其正确把握舆论导向能力的试金石。[5]从传播效果来看,《人民日报》法人微博在“新冠肺炎”疫情报道中,因为报道次序设置应变性弱、疫情初期缺乏预警性报道、对报道信息把关不严,未能实现传播效果的最优化。基于此,本文提出以下提升路径:

(一)灵活设置报道次序

有关“新冠肺炎”的网络舆情演变进程与疫情的严重程度息息相关,这一点不仅体现在疫情报道的传播速度、传播范围及其获得的讨论度上,还体现在疫情发展的不同阶段中。人们在不同时期对疫情报道主题的需求程度有所不同,因此,媒体在疫情的整体报道中应当灵活设置报道次序,以满足受众在不同时期的不同需求。在舆情初始传播阶段,疾病的危害性往往尚未显现,所以无法引起人们普遍且持续的关注与讨论,媒体此时既应跟进疫情的发展情况,又应向接诊医生、相关部门、当地政府进行多方求证,对疾病做出定性式的报道。但由于这一阶段相关研究通常处于起步时期,因此媒体需要注意把握预警性报道的尺度,避免言过其实,引起不必要的社会恐慌。进入舆情迅速扩散阶段,不同渠道的各种信息铺天盖地向受众袭来,为起到正确的舆论引导作用,主流媒体微博应当以疫情扩散状况、疫情相关科普、政府的防治举措及其成效为主要报道内容。而在舆情逐渐消退阶段,人们的信息需求量有所下降,此时,主流媒体微博在继续整合各地确诊人数与治愈情况的同时,也应加强对疫情的反思与总结,并助力受众调整心理状态,例如,解答治愈患者是否还存在传染他人的可能,或是“新冠肺炎”在短期内是否还会复发等问题,为恢复正常的社会生活消除后顾之忧。

(二)提高媒体预警能力

人们对于最先接收到的信息通常都是最信任的,对于最先报道所需信息的媒体也更容易产生好感,并在接下来的系列报道中逐渐形成依赖性,即新闻报道中存在的首因效应。[6]因此,在疫情等突发公共卫生事件的报道中,主流媒体微博应充分利用这种首因效应,在疫情尚未大规模扩散,舆情也还处于初始传播阶段时,就做出相关预警,既能够提升自身的公信力,提高与受众的粘合度,进而减少谣言传播的可能性,又能够让政府相关部门提前做好防范措施、思考应对策略,尽量避免事态进一步恶化;还能让受众提前做好准备,避免因突然爆发而手足无措,产生恐慌情绪。而若要提高媒体预警能力,除了应当在媒体内部建立完善的预警机制外,还需要借助群众的力量。重大事件完全暴露于公众视野中之前往往会存在一定的预兆,而在人人都是自媒体的今天,群众利用新媒体平台发布的内容中就极有可能包含着有价值的预警性信息。例如,在此次疫情的初级阶段,李文亮医生就曾在同学群中发布相关消息,虽然后来证明新型冠状病毒只是与SARS冠状病毒高度相似,并不能完全等同,但仍然起到了一定的预警作用,李文亮医生也因此被称为“吹哨人”。因此,提高媒体预警能力的关键在于提高记者的新闻敏感性、洞察力以及信息搜集能力。

(三)加强信息把关力度

疫情发生时,人们由于生命安全突然受到威胁,且普遍缺少与之有关的医学知识,所以独立辨别信息的能力大打折扣,对于主流媒体报道的信息,尤其是与疫情防控和治疗有关的内容一般深信不疑。因此,主流媒体微博在进行疫情报道时,应当加强把关力度,要注重时效,将保证信息的真实性与准确性作为疫情报道的第一要务,特别是以医学性科普为主题的报道,必须向专家、官方求证,杜绝假新闻的出现。此外,随着生活节奏的加快以及智能手机等移动端的普及,人们当前的阅读习惯越来越呈现出碎片化的特点,这也正是造成传统大众媒体影响力下降的原因之一。所以,为了更好地贴合受众的阅读习惯,主流媒体在微博上的报道篇幅较短,且发布消息时,通常会将报道的核心信息精简为一句话,并利用“【】”符号加以区分,置于具体内容前,其作用相当于报道的标题与导语,受众在阅读时往往也只看这一部分。在这种情况下,新闻编辑人员应当对报道内容的表述进行严格把关,确保语言运用严谨、确切、通俗易懂,避免为吸引眼球、营造噱头而导致文不对题或是玩文字游戏的现象发生。

综上所述,随着主流媒体与微博的融合渐渐成熟,微博已经成为了人们当前获取官方信息的主要渠道之一。因此,在发生突发公共卫生事件时,作为国家重要舆论阵地的主流媒体应当充分发挥微博这一新媒体平台的优势,承担起传达国家重要指示、安抚民众情绪、维护社会稳定、助力国家治理方案有序进行的重要责任。从传播效果来看,《人民日报》法人微博在此次“新冠肺炎”疫情报道中的议程设置既存在着许多优点,也显露出了一些不足,为其他主流融媒体报道突发公共卫生事件提供了经验与教训。