育龄人口男孩偏好测量方法的比较研究

张欢欢

(中国人民大学 社会与人口学院,北京100872)

一、男孩偏好的研究现状

男孩偏好是指人们在生育意愿和行为方面对生育男孩的期望与喜好。学界对男孩偏好的研究大多建立在对不同性别偏好的研究基础上,这些研究表明不同性别偏好对家庭生育数量的作用方向和强度存在差异:性别数量双偏好会显著提升家庭生育数量;与无性别偏好相比较,单性别偏好会提升家庭生育数量[1]。现有研究认为,男孩偏好并非全球普遍现象,但是很多亚洲国家的人口普遍地表现出了男孩偏好的特征。我国人口生育的男孩偏好受国家计划生育政策法规的约束和人口漏报问题而显复杂和难以测量。而目前对男孩偏好的研究大多聚焦于对男孩偏好的理论研究、度量方法以及男孩偏好与其他社会人口因素的联结上[2]。从研究范围上,男孩偏好可分为个体层面偏好及地区层面偏好;其中,个体层面男孩偏好又分为生育意愿上的偏好和生育行为上的偏好。

学界对直接测量男孩偏好进行过实证分析,也提出过相应的指标,但并没有形成一致的公式标准[3-6]。大体来看,已有研究常常将男孩偏好按地区层面和家庭层面区分进行研究。故本文分别从地区和家庭层面梳理男孩偏好的测量方法,并着重对国内外男孩偏好测量的主要人口学指征进行比较性分析,进而提出地区层面和家庭层面男孩偏好的测量标准。

二、地区层面男孩偏好的测量指标

地区层面常用来反映男孩偏好的指标有出生性别比、胎次性别比、孩次递进比、有男孩偏好的育龄人口比例等指标。

(一)出生性别比

人口出生性别比(Sex Ratios at Birth,SRB)是测量男孩偏好的一个重要指征,它一定程度上表明了男孩偏好是否存在。出生性别比=活产男婴数/活产女婴数*100%,即女婴数为100时男婴的数量。当某一人口中没有性别偏好或者性别选择时,出生性别比波动的主要原因是生育水平的变动;而有性别选择行为时,性别选择行为就成为出生性别比异常的主要原因,而此时生育水平的变化则对出生性别比的影响较小[7]。我国上世纪末的计划生育政策对人口出生数与生育间隔的严格控制导致人口出生性别比居高不下,这俨然成为生育问题中的严峻现实,而男孩偏好是出生性别比偏高的根本原因。

我国的出生性别比自上世纪80年代以来不断攀升,据国家统计局调查数据显示,2004年我国出生性别比为121.2,自2008年出生性别比开始下降,但目前的出生性别比仍高于110,未回归至正常水平。但必须承认,我国生育转变已开始进入新的历史阶段,社会影响因素的作用强于政策因素的生育动力格局正在逐步形成[8]。侯佳伟、顾宝昌的研究认为,性别偏好对出生性别比的影响在于,虽然我国性别偏好趋势在近几十年来不断弱化,但男孩偏好和女孩偏好的弱化是不同步的,男孩偏好的相对强化也会导致出生性别比的上升[9]。而在人口转变进程中,人们性别偏好的转变会晚于生育孩子数量和时间偏好,时间和数量偏好的改变会挤压性别偏好,这从宏观上表现为人口出生数的减少与生育间隔的增加。

从测量的角度来看,出生性别比直接测量了某一时期总体出生男女婴人口的比例,它是有性别偏好的人口在出生性别比例上的表现,因此,通过出生性别比大致可以看出某一人口是否存在性别偏好。然而,它的固有缺点在于出生性别比与性别偏好的变化是不同步的,尤其是在出生性别比走低的过程中,出生性别比不能显示出人们在不同胎次生育水平的变化而难以显现性别偏好的影响。因此仅使用出生性别比这一指标对性别偏好的测量是粗糙而不准确的。

(二)胎次性别比

相对于出生性别比,胎次性别比更能直观地从胎次上反映人们的男孩偏好。胎次性别比=某胎活产男婴数/该胎次活产女婴数*100%。对我国来说,二胎及以上胎次性别比偏高是造成出生性别比高的直接原因。国家统计局的数据显示,我国在1990、1995、2000年的出生性别比分别为111.13、115.16、116.19,但这三个年份的一胎性别比分别为105.12、106.14、107.11;二胎性别比分别为121.00、141.11、151.19;三胎性别比分别为127.00、154.13和159.14。可见,二、三及更高胎次性别比高于一胎次性别比的格局短期内是确定的,但从长远来看,随着人们的男孩偏好越来越弱,甚至和女孩偏好水平相近,胎次性别比和出生性别比都将会经历不断下降的过程,最终出生性别比将接近或回复正常的102-107区间水平。

从测量水平上来讲,胎次性别比指标是对出生性别比的细化,它剥离了分胎次的人口数据,因此对男孩偏好的测量更为直观。但由于高生育胎次的数据受基数影响而波动较大,因而对男孩偏好的测量也往往止步于定性的判断而非定量的测量或比较。

(三)生育递进比

生育递进比(Parity Progression Ratio,PPR)是以育龄妇女作为考察对象的指标。妇女的生育孩次就是其活产子女数量,而从第i到i+1孩次的孩次递进比就是至少有i孩的妇女中再生至少一孩的比例。

学者Guilmoto C. 基于孩次递进比,研究了男孩偏好对不同区域和胎次生育递进的影响(见表1),他认为,男孩偏好效应是之前没有生儿子的孩次递进(PPRs0)与之前有生儿子的孩次递进(PPRs1)的比值(1=无差异;1.5=在之前没有生男孩的情况下多生一个孩子的概率高50%),而平均男孩偏好是不同胎次男孩偏好比值的加权平均值[10]。

表1 男孩偏好对不同区域和胎次生育递进的影响:越南

生育递进比从生育者的角度出发,是生育者对现有孩次数量和性别结构的期望在行为层面的表达。但这一指标的缺陷在于,一方面它无法区分出人们在生育上的数量偏好和性别偏好;二是无法区分出人们在生育意愿上的数据,由于生育意愿与生育行为有很大的差异,并非所有生i+1胎的妇女都主观上愿意再生一胎,而是在怀孕事实发生后才接受生第i+1胎的事实,但是生第i+1胎并非是为了生男孩,而是由于健康或信仰等因素选择将孩子留下来。因此,单一使用行为层面的数据是缺乏说服力的。

(四)有男孩偏好的育龄人口比例

该测量指标是考察持有男孩偏好观念的育龄人口比例。穆光宗提出了偏好比例和性偏好指数来测量宏观人口的男孩偏好[11]。其中,偏好比例=有生育性别偏好的育龄人口/育龄人口总数的比值*100%,性别偏好指数=偏好男婴的育龄人口/偏好女婴的育龄人口。偏好比例说明了性别偏好的有无和强弱,性别偏好指数表明了有偏好的育龄人口中偏好男孩与偏好女孩的相对强度。

从操作角度上看,有性别偏好的育龄人口比例这一指标是建立在具有生育性别偏好的育龄人口和育龄人口总数这两个数据基础上,但前者数据的定义并没有统一的标准,何为具有生育性别偏好,是观念上还是计划上还是行为上的偏好?如何定义个体在观念、计划或行为上的偏好标准?其次,性别偏好是建立在男婴偏好与女婴偏好的比例基础上,因而这一指标受到男婴和女婴偏好的同时影响:假设没有男孩偏好的人口,也会由于部分人口具有女婴偏好而使得研究结果偏向男孩,因此,测量结果可能有失偏颇。

综合以上,出生性别比是反映是否存在男孩偏好的重要指标,但由于其数值不能显示出人们在不同胎次生育水平的变化,因此不适合单独用来作为男孩偏好变动的测度;胎次性别比和孩次递进比则更为直观地展现了人们男孩偏好的强度,但无法细分出再生育的人们在生育上的数量偏好与性别偏好,需要结合其他指标共同测量;而带有男孩偏好的育龄人口这一指标常常因数据难以得到而缺乏适用性。

表2 地区层面男孩偏好的各类测量指标

三、家庭层面男孩偏好的测量指标

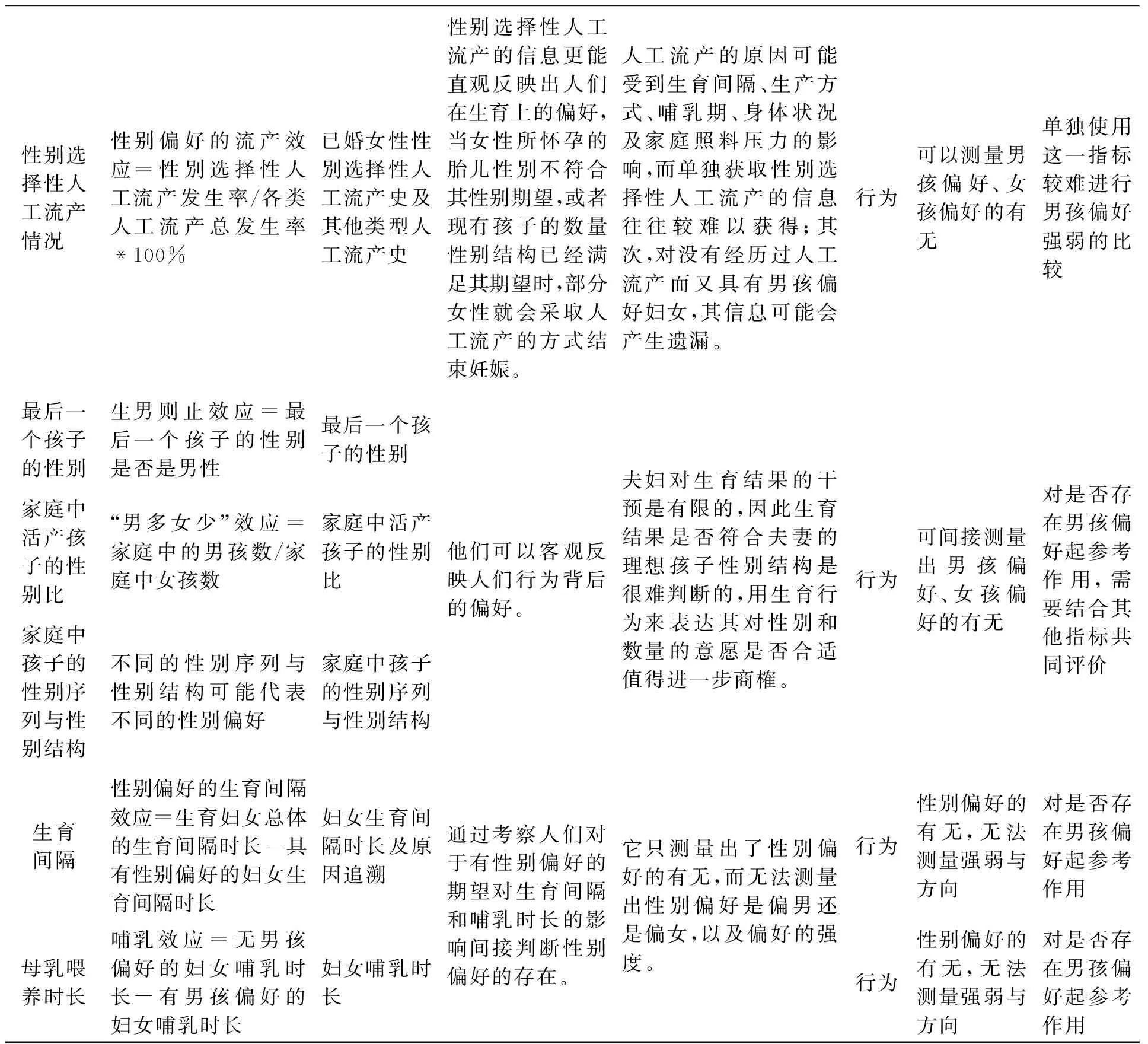

家庭层面用来测量人们男孩偏好的指标包括两个层面。一是认知与意愿层面:(1)理想男孩比例;(2)已有孩子结构下意愿生育更高孩次的比例。二是行为层面:(1)孩次性别结构下妇女避孕措施使用情况;(2)性别选择性人工流产情况;(3)最后一个孩子的性别、家庭中活产孩子的性别比,以及家庭中孩子的性别序列与性别结构;(4)不同孩子性别结构下再次生育的时间间隔、不同子女结构下母乳喂养时长。此外,大部分学者常常联合使用多个指标进行男孩偏好的综合评估。

(一)个体认知与意愿方面男孩偏好的测量

1.理想男孩比例。除了从意愿主体(育龄人口数)来表达总体人群中的男孩偏好强度外,考察意愿客体(意愿或理想生育孩子数)更具有微观性意义。回到日常生活中,当我们问及某人的生育意愿的时候一般会涉及两个问题,一是“您认为生育几个孩子最合适?其中您希望生育几个男孩几个女孩?”因此,可以通过理想男孩占总意愿生育孩子数的比例来判断,即理想男孩比例=意愿终身生育男孩的数量/意愿终身生育孩子总数*100%。

这一指标从意愿客体的角度考查了人们在纯粹生育意愿上的态度,它不受现实环境和家庭经济、个体身体健康条件和现有孩子数量性别结构的影响,因而从一定程度上可以反映人们的男孩偏好态度与生育喜好。但是,理想男孩比例与实际的生育男孩计划和生育男孩数相比更具有不确定性,因为现实中人们的生育意愿往往是被客观社会环境影响和渲染的结果,个体的现实生育结果部分表达了人们愿意生育男孩的比例以及愿意为生育男孩承担的成本和代价。

2.已有孩子结构下意愿生育更高孩次的比例。借助邦戈斯低生育率模型[12],通过统计已经生育过一个或多个孩子的家庭,通过对比其再生育更高孩次的意愿比例来宏观测量其人口的男孩偏好或女孩偏好。比如,在已经生育两个孩子的家庭中,已经生育两个儿子、两个女儿以及一儿一女的家庭中,还想继续要孩子的平均比例是不同的,而男孩偏好反映在已有两个女儿和已有两个儿子的家庭中妇女希望继续生男和生女比例的差别。这是基于这样一种假定:人们对现有家庭孩子结构及数量的满意程度,会影响接下来的家庭生育计划和安排。这一指标通过对现有生育家庭的孩次性别结构及计划再生育孩子的家庭的比较,来看人们对目前孩子性别数量结构的满意程度,从而测量人们在男孩偏好上的差异,它表达了具有生育偏好的家庭对现有孩子的性别结构是否满足了他们男孩偏好期望的评价。其优点在于,它结合了人们在意愿层面和行为层面的男孩偏好,通过接下来的生育计划直接反映了男孩偏好的强弱。其缺点在于,对部分家庭来讲,想要继续生育孩子的家庭如果没有性别偏好而有数量偏好,那么将这部分家庭纳入测量范围会造成一定程度上的偏差。

(二)个体行为层面的男孩偏好测量

现有研究中对男孩偏好测量的行为指标有:(1)不同孩次性别结构下妇女避孕措施使用情况;(2)性别选择性人工流产情况;(3)最后一个孩子的性别、家庭中活产孩子的性别比、家庭中孩子的性别序列与性别结构;(4)不同孩次性别结构下再次生育的时间间隔、不同子女结构下母乳喂养时长。

1.不同孩次的妇女避孕使用率。它是基于生育停止法则来进行测量,假定当人们对当前孩子数量性别结构满足时,会选择采取某些避孕措施避免生育更多的孩子。学者Fred Arnold提出了一个基于育龄人口避孕使用率来测量性别偏好效应的方法。它首先假定在自然状态下,某一孩次结构上育龄夫妇采取避孕措施的比例是相同的,进而从现实数据中选取相应胎次上最大避孕使用率,得出没有性别偏好的总避孕使用率。其公式如下:

表3 男孩偏好对避孕使用率的影响:韩国

这一指标的优势在于,对比了人们在没有偏好和有偏好情况下的避孕措施使用情况,从侧面测量了人们在生育上的偏好情况。一对夫妻在对现有孩子性别数量的满意程度会影响接下来的生育意愿,因而,希望生育更多男孩的夫妇会有更大可能不采取避孕措施;而对当前男孩及女孩数满意的夫妇会积极进行避孕而防止生育更多孩子。但是其缺点也较为明显:一是我们难以得到有效且真实的避孕信息,即使得到了避孕信息,对一部分有生育意愿的夫妻来讲,他们在非备孕期仍然会采用各种避孕措施;二是生育计划会受到生育间隔、哺乳情况、男女两性身体健康状况、家庭抚养成本及家庭生命周期的影响,避孕措施会受多种因素共同作用,因此单独使用这一方式进行测量有欠偏颇。

2.性别选择性人工流产情况。相较于避孕信息对性别偏好的粗略估计,性别选择性流产信息直截了当地反映了个体的男孩偏好。当女性所怀孕的胎儿性别不符合其性别期望,或者现有孩子的数量性别结构已经满足其期望时,部分家庭就会采取人工流产的方式结束妊娠。同时,当人们对生育的数量和性别同时存在偏好时,性别偏好往往随数量偏好有不同的表现。人口计划生育政策(尤其是二孩政策出台之前)限制了每个家庭生育的孩子数量,使得所有家庭的孩子数量差别不大,当生育数量受政策约束时,选择性人工流产会成为满足夫妻理想生育结构的又一选择。因此,通过人工流产信息,可以部分反映男孩偏好。考察2010年中国妇女地位调查数据后发现,去除人工流产的妇女中未婚生育子女者,单独考察已育人口流产女性,发现在已育女性的重复流产和多次流产者中,仅育有一女孩者占比最多。性别选择性人工流产在1990年代至世纪初得到广泛而普遍的应用,直到2002年国家出台《关于禁止非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别的人工终止妊娠的规定》,性别选择性人工流产才逐渐被制止。

这一指标的缺点在于,人工流产的原因可能受到生育间隔、生产方式、哺乳期、身体状况及家庭照料压力的影响,而单独获取性别选择性人工流产的信息往往较难;其次,对于没有经历过人工流产而又具有男孩偏好的妇女,其信息可能会产生遗漏,因而单独使用这一指标较难进行男孩偏好强弱的比较。

3.最后一个孩子的性别、家庭中活产孩子的性别比及家庭中孩子的性别序列与性别结构。在“生男则止”的原则下考察最后一个孩子的性别、家庭中活产孩子的性别比,家庭中孩子的性别序列与性别结构,均是通过考量人们现有孩子的情况来判断人们在行为层面的偏好,该原则假定人们只有生育了男孩才会停止生育。这些指标的优点在于可以部分反映出人们生育行为背后的偏好,而其缺陷也正在于反映了人们部分生育结果的客观实在,但这又能在多大程度上符合人们的偏好期待呢?因为夫妇对生育结果的干预有限,因此从本质上来讲,生育结果是否符合夫妻的理想孩子性别结构很难判断,用生育行为来表达夫妇对性别和数量的意愿值得进一步商榷。

4.不同孩子性别结构下再次生育的时间间隔及不同子女结构下母乳喂养时长。生育间隔与母乳喂养时长都假定人们对当下的家庭孩子数量性别结构的满意程度会影响到母乳喂养时长或生育间隔。不满足于当下孩子性别结构的夫妻,更希望尽快怀孕生下一个男孩,因而其母乳喂养时长和生育间隔都会大大缩小;相反,较满足于当下孩子性别结构的夫妻,更不希望因为再次怀孕而影响到母乳喂养时长,而其生育间隔也会相对加大。

这两个指标和避孕措施使用情况相似,也是通过考察人们对有性别偏好的期望对生育间隔和哺乳时长的影响而间接判断性别偏好的存在,有性别偏好的夫妇会缩短生育间隔和哺乳时长,而没有性别偏好的夫妇则有更大可能根据自身和孩子的生长情况自然离乳,继而备孕再生下一胎。这一指标的缺点在于它只测量出了性别偏好的有无,而无法测量出性别偏好是偏男还是偏女以及偏好的强度,因此,这一指标不可单独用来测量人们的男孩偏好。

表4 家庭层面男孩偏好的各类测量指标

续表4

综合以上,在家庭层面男孩偏好的测量指标中,意愿层面的理想男孩比例或者理想男孩数,以及已有孩子结构下意愿生育更高孩次的比例是对男孩偏好观念最直接的考察,在全国诸多综合性社会调查中均有涉及,但由于生育意愿与生育计划或生育行为之间存在很大偏差使得这些指标的效果不能保证;行为层面的避孕使用情况、性别选择性人工流产情况常因涉及个人隐私而使得数据的获得和真实性有待商榷,且这两个指标会受个体、环境及经济因素共同作用,因此单独使用这一方式进行测量有欠偏颇;从生育结果的角度来看,生育间隔、最后一个孩子的性别、家庭中活产孩子的性别比、孩子的性别序列与性别结构、以及妇女母乳喂养时长都从不同侧面反映了男孩偏好存在的可能性,但夫妇对生育结果的干预是有限的,仅仅通过单一指标来确定此类特征人群是否有男孩偏好是远远不够的。

四、男孩偏好的综合测量标准

(一)其他综合性男孩偏好测量的指标

由于单一指标常常存在不同程度的偏颇,因此,有许多研究者将男孩偏好的一些相关因素进行综合测量,或者加上医学及社会学的指标进行综合评价。

首先是性别选择下的性别比。如,有学者通过计算经过选择性人工流产的出生性别比[13],以及通过计算一个妇女在处于性别选择处境时,该母亲有一个性别选择的男孩的条件概率来度量男孩偏好强度[14]。其次是追踪其再生育孩子的数量与性别来考察男孩偏好。通常在许多人口学相关调查中,受访者会被到“您有几个孩子?其中每个孩子的性别和出生年月是?”然后再追问其接下来的生育数量、性别和生育时间的打算。这种出于追踪生育史的初衷侧重于从行为方面考察人们对男孩偏好的坚持;但它忽略了一点:人们的生育计划会随着复杂的家庭环境、个体健康和社会政策等因素而被打乱或改变。再者就是依据低生育模型进行的估计。我们理论上认为生育偏好可通过对总和生育率TFR进行剥离,即估算出意愿生育数、非意愿生育率、替补效应、进度效应、不孕效应、竞争效应、出生漏报等因子,那么其男孩偏好因子的值也相应被估算出来。然而,男孩偏好的生育效应很难用一个指标简单估计,因为它取决于家庭对性别构成和孩子规模的结构偏好,也取决于夫妇双方对这种偏好的调和方式,以及实现方式。

再者,还有学者分析比较了印度妇女的理想儿子数和理想女儿数、以及有两个儿子的妇女和有两个女儿的妇女使用避孕药具的情况,以及不同地区的孩次递进比。报告还比较了男女儿童在免疫接种率、母乳喂养期、三种常见儿童疾病的流行率和治疗可能性、4岁以下儿童长期营养不良的流行率以及婴儿和儿童死亡率方面的情况[15]。在几乎所有这些措施中,大多数州的男性儿童比女性儿童具有决定性的优势。同时,他借助了Arnold量化性别偏好对生育和计划生育影响的方法。这一测量方法假定,在没有性别偏好的情况下,在某一特定生育期的所有妇女群体将继续以在同一生育期的妇女相同的速度再生育一个孩子,而这些孩子的性别构成是最理想的(即最低的孩次递进比)。按这种方式计算出男孩偏好对生育率的影响主要表现在生育2-3个孩子时影响最大,若没有男孩偏好,印度的生育率会下降8%左右。研究证实了男孩偏好在印度是普遍存在的,而且这种男孩偏好影响着印度各地的生育行为。

通过以上分析可以发现,现有学者对男孩偏好测量的大多数研究都是建立在上述讨论的指标范围基础上进行的加工和糅合,这些综合测量方式大多包含了生育递进比信息、避孕及流产信息、现有儿童的性别数量信息及理想男孩女孩数信息,多维指标的综合测量已经成为国内外学者的共识。

(二)男孩偏好的测量标准的提出

基于以上讨论,本文认为在地区层面和家庭层面的男孩偏好测量都应关照不同的因素。首先,地区层面应当关照人口的胎次性别比和男孩的胎次递进比,较为统一的男孩偏好地区测量标准:

SPRP=(PPRs0(1,2)/PPRs1(1,2)+PPRs0(2,3)/PPRs1(2,3)+…+PPRs0(i-1,i)/PPRs1(i-1,i)/(i-1)

其中,SPRP即地区层面男孩偏好效应(Son preference rate of a population),代表地区层面的男孩偏好效应,它是多个孩次递进比的比值的加权平均值。PPRs0(1,2)/PPRs1(1,2)代表在已生育一个男孩和没有生育一个男孩的情况下妇女从一孩到二孩递进比的比值,它代表了妇女从一孩到二孩的男孩偏好水平;而PPRs0(i-1,i)/PPRs1(i-1,i)则代表已生育一个男孩和没有生育一个男孩的情况下妇女从i-1孩到i孩递进比的比值,它代表在更高孩次水平下的妇女对生育1男孩的偏好和期望。若PPRs0(i-1,i)/PPRs1(i-1,i)的值等于1,代表无偏好差异,若此值等于1.5,代表在之前没有生男孩的情况下多生一个孩子的概率高50%。总之,SPRP越接近1,代表某一人口的男孩偏好效应越弱;反之,其值越大,该人口的男孩偏好越强。

第二,对家庭或个体层面的男孩偏好测量。根据理想男孩比例、不同孩次结构下的避孕率、基于男孩偏好的性别选择性人工流产情况、家庭中孩子的性别比来综合考察,得出男孩偏好家庭测量公式:

六、结论与讨论

男孩偏好内涵丰富,对它的测量需要从多个维度进行展开。它既是宏观经济社会发展的结果,又是大众在生育观及生活态度上的革新;既是人们在意识层面的生男期望,又是家庭对生育计划的安排,又可能是家庭中生育孩次性别数量序列的表现。同时,男孩偏好不仅体现在家庭对生育前的准备、怀孕和生育过程中的一系列积极激励与消极补救,更表现在生育结果上孩次性别与数量序列的评价,甚至表现在对下一步生育计划的影响。因此,对男孩偏好的单一测量方法往往无法得到有价值和结果,而综合测量则更接近人们在生育性别偏好上的态度的真实表达。

此外,男孩偏好测量指标繁杂不一,这一方面与生育政策和人口漏报有关,另一方面与家庭成员对家庭规模及结构的期待不尽相同、夫妇双方对这种偏好的调和方式和实现方式也在发生变动有关。同时,男孩偏好不仅仅是个人意愿的表达,更是社会制度、家庭决策和夫妻权力对话的结果。世界许多国家和地区都存在着性别偏好的现象,随着经济的发展,其性别偏好的程度将逐渐下降;我国男孩偏好的弱化是经济社会发展的必然趋势,它是男女两性社会经济地位缩小及对生命价值尊重的必然结果。