辽宁地区中华绒螯蟹“牛奶病”的病原分离与鉴定

马红丽,孙娜,陆晓岑,刘建男,郭思聪,赵小然,叶仕根*

(1.大连海洋大学 大连市海珍品疾病防控重点实验室,辽宁 大连 116023; 2.盘锦光合蟹业有限公司 辽宁省中华绒螯蟹育种重点实验室,辽宁 盘锦 124200)

中华绒螯蟹Eriocheirsinensis又称河蟹,是中国重要的淡水养殖品种之一[1]。2016年中国中华绒螯蟹养殖产量达81.21万t,产值1031.53万美元。随着中华绒螯蟹产业的不断发展,其病害日趋增多。目前,报道的蟹类病害主要有螺原体Spiroplasma感染引起的中华绒螯蟹抖抖病[2],鳗弧菌Vibrioanguillarum[3]、副溶血弧菌Vibrioparahemolyticus[4]等感染引起的弧菌病,以及固着类纤毛虫寄生引起的寄生虫病[5]。2005年,许文军等[6]报道了一例三疣梭子蟹Portunustrituberculatus“牛奶病”,认为该病是由假丝酵母菌Candidaoleophila感染引起的。也有人认为三疣梭子蟹 “牛奶病”是由溶藻弧菌Vibrioalginolyticus和葡萄牙假丝酵母Candidalusitaniae混合感染引起的[7]。目前,有关蟹类“牛奶病”的病因尚有争议。

2018年10月,辽宁省盘锦地区某养殖场发现部分头胸甲蓄积大量牛奶状液体的病蟹,养殖户称其为“牛奶病”。病蟹活力减弱、步足易脱落、易死亡。2019年4月,辽宁省多个养殖场再次发现类似病症,且发病率和死亡率较2018年更高,其中,10%的中华绒螯蟹具有明显症状,估计总体发病率(感染率)达30%。为此,本研究中对病蟹进行了组织病理学检查、病原分离、鉴定,以及人工回感试验,证实辽宁地区中华绒螯蟹的“牛奶病”是由二尖梅奇酵母Metschnikowiabicuspidata感染所致,这也是首次发现并确认酵母类真菌是中华绒螯蟹“牛奶病”的病原。研究结果可为中华绒螯蟹“牛奶病”的诊断提供参考依据。

1 材料与方法

1.1 材料

患病中华绒螯蟹取自辽宁省盘锦市某养殖场,体质量为25~35 g。健康中华绒螯蟹由辽宁省盘锦市光合蟹业有限公司提供,体质量为5~15 g。

Ezup柱式酵母基因组DNA抽提试剂盒购自生工生物工程(上海)股份有限公司。酮康唑、氟康唑、益康唑、克霉唑、两性霉素B、伊曲康唑、制霉菌素购自海迈科技(大连)有限公司;多西环素、头孢曲松购自杭州滨和微生物试剂有限公司。

1.2 方法

1.2.1 病蟹临床检查 无菌条件下解剖病蟹,观察各器官的变化。取病蟹头胸甲腔蓄积的牛奶状液体经迪夫快速染色后镜检观察。试验中取病蟹的肝胰腺、鳃、肌肉等组织块,用10%福尔马林固定。常规石蜡切片、H.E染色后,检查其组织病理变化及病原菌分布情况。

1.2.2 人工感染试验 人工感染试验采用浸泡法,选取60只健康中华绒螯蟹随机分为4组,每组15只,其中对照组浸泡于生理盐水,3个试验组分别浸泡于浓度为1×107、1×108、1×109CFU/mL的菌液中,各试验组浸泡时间均为3 h[7]。试验期间水温为(18±1) ℃,隔天投喂饲料,观察并记录其活动及发病情况,连续观察两个月。

1.2.3 药敏试验 采用纸片扩散法进行药敏试验。将菌液均匀涂布于NA培养基,待表面晾干后贴上药敏纸片,28 ℃下培养36 h后测量抑菌圈直径。

1.2.4 病原分离与鉴定

(1)分离。取20只发病症状典型的中华绒螯蟹,用75%的酒精棉球擦拭病蟹体表和腹部,掀开头胸甲,无菌操作取病蟹牛奶状液体,肌肉组织划线接种于NA和YPD培养基上,28 ℃下恒温培养36 h后,挑取形态特征一致的优势菌落进行纯培养。

(2)生理生化指标测定。将分离菌株进行糖发酵、硝酸盐还原、明胶液化和淀粉水解试验[8]。

(3)18S rDNA扩增与测序。将分离菌扩大培养后,用DNA抽提试剂盒提取分离菌的DNA,引物序列为正向引物 5′CCAACCTGGTTGATCCTGCCAGTA 3′和反向引物 5′CCTTGTTACGACTTCACCTTCCTCT 3′[9]。PCR反应体系(共25 μL):10×buffer(含Mg2+)21.5 μL,dNTP 0.25 μL,上、下游引物各1 μL,模板DNA 1 μL,Taq酶 0.25 μL,用双蒸馏水补足至25 μL。PCR反应程序:94 ℃下预变性5 min; 94 ℃下变性30 s,56 ℃下退火30 s,72 ℃下延伸90 s,共进行35个循环;最后在72 ℃下再延伸10 min。PCR扩增产物送生工生物工程(上海)股份有限公司测序,测序结果提交NCBI网站申请GenBank登录号,并进行BLAST比对及构建系统发育树。

2 结果与分析

2.1 临床症状、病原分离、组织病理变化

试验中病蟹活力较弱。摄食减少或不摄食、步足发白易脱落,除部分病蟹出现花盖外,体表未见明显异常。掀开头胸甲可见大量白色牛奶状液体(图1-A),全身肌肉水肿且不饱满。用迪夫快速染色后在显微镜镜下观察,结果进一步确认了头胸甲腔积液中的菌体形态(图1-B、C)。从病蟹头胸甲腔蓄积的牛奶状液体及肌肉中分离得到一株优势菌,记为2EJM001,该菌在28 ℃条件下可生长在YPD和NA培养基上,形成1~3 mm 白色不透明隆起圆形菌落。取病蟹肌肉、鳃、肝胰腺等制作组织切片,H.E染色后观察发现病变最严重的为肌肉组织,主要表现为肌纤维结构松散、横纹消失、部分区域溶解液化;菌体定殖的肌纤维萎缩,有的部位菌体聚集成团,在镜下呈串珠状排列(图1-D)。

2.2 人工感染试验结果

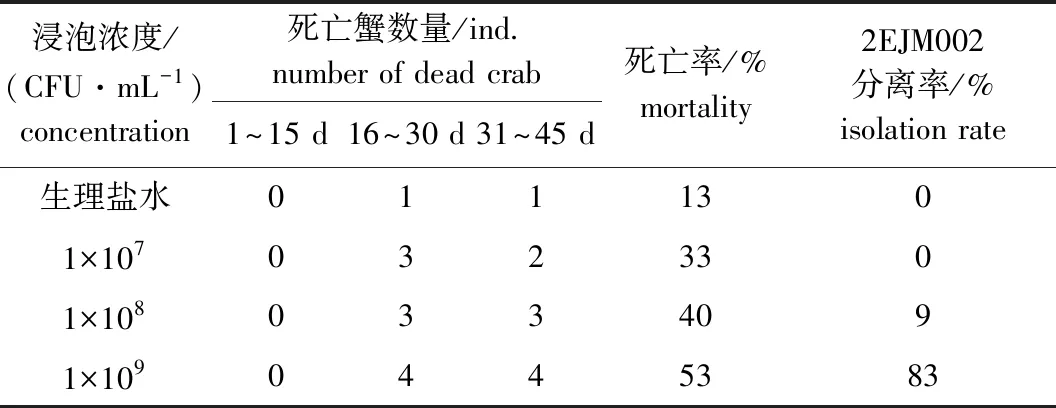

从表1可见:用分离纯化后的菌株2EJM001感染健康中华绒螯蟹,各试验组半个月后开始出现死亡,到试验结束后,1×107、1×108、1×109CFU/mL菌液注射试验组累计死亡率分别为33%、40%和53%。病死蟹头胸甲腔蓄积牛奶状液体,症状与自然发病的病蟹相同,对照组和试验组均有蜕壳后被其他蟹残食现象。从人工感染病蟹的肌肉和头胸甲腔蓄积的牛奶状液体中再分离菌株记为2EJM002,1×107、 1×108、1×109CFU/mL菌液注射试验组的2EJM002分离率分别为0%、9%和83%。

表1 人工感染试验(n=15)Tab.1 Artificial infection test of the isolate 2EJM001(n=15)

用人工感染病蟹的头胸甲腔牛奶状液体涂片,染色镜检同样可见大量该种病原微生物,从人工感染病蟹肌肉和头胸甲腔蓄积的牛奶状液体中再分离的2EJM002菌株与自然感染病蟹分离菌株2EJM001菌落的形态及大小相同,培养特性完全一致。

2.3 药敏试验与生理生化结果

药敏试验结果表明,该菌株对酮康唑、氟康唑、益康唑、克霉唑、两性霉素B、伊曲康唑、制霉菌素高度敏感;对多西环素、头孢曲松不敏感(表2)。

表2 菌株2EJM001药敏试验结果Tab.2 Antibiotic susceptibility test results of strain 2EJM001

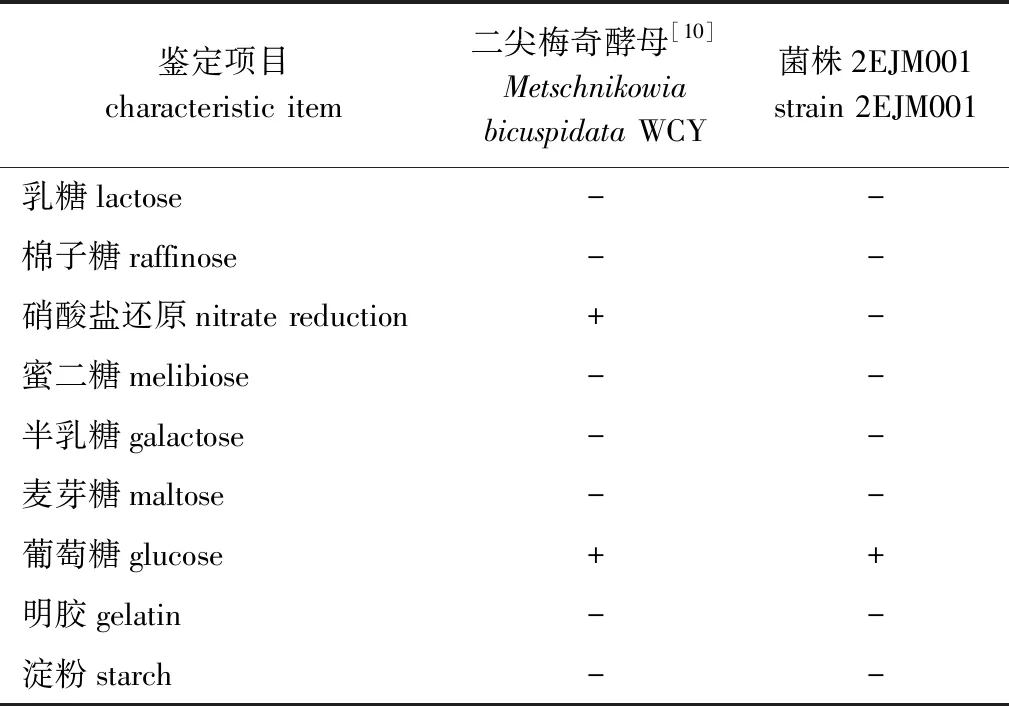

从表3可见:生理生化反应结果显示,2EJM001病原菌可以使明胶液化,可发酵葡萄糖,不可发酵乳糖、棉子糖、密二糖、半乳糖、麦芽糖和水解淀粉,除硝酸盐还原为阴性与二尖梅奇酵母参考菌株WCY不同外,其他结果完全相同。

表3 病原菌生理生化结果Tab.3 Physicochemical results of pathogenic bacteria

2.4 系统发育分析

采用特异性引物扩增菌株2EJM001的18S rDNA,获得大小为1900 bp左右的目的片段,将基因序列提交GeneBank并获得登录号为MN511840.1,其18S rDNA序列与二尖梅奇酵母一致性为99.53%且二者自然聚为一支,亲缘关系较近(图2)。最终,经生理生化、18S rDNA分子鉴定,2EJM001为二尖梅奇酵母。

3 讨论

3.1 酵母的致病性

酵母是一类以芽殖、异养兼性厌氧、发酵糖类[11]为特征的单细胞真核微生物,在农业、食品和医疗领域都有较为广泛的应用[12]。许多酵母具很强的生物拮抗作用,可抑制或杀灭植物、动物和人类的病原体,如酿酒酵母Saccharomycescerevisiae通过抑制鼠伤寒沙门菌Salmonellatyphimurium来保护小鼠消化道[13],还可制备重组疫苗有效抵抗人类乙型肝炎病毒(hepatitis B virus, HBV)感染[14];梅奇酵母Metschnikowiazizyphicola可抑制冬枣采后青霉病、黑斑病[15]和芒果炭疽病[16]的发生。酵母也是人类、动植物常见病原类型之一,如新型隐球酵母Cryptococcusneoformans可导致人类脑膜炎等中枢神经系统疾病[17];点滴腹膜酵母Cyniclomycesguttulatus可引起犬出现腹泻血便症状[18];东方毕赤酵母Pichiaoccidentalis和东方伊萨酵母Issatchenkiaoccidentalis可引发葡萄酸腐病[19]。此外,酵母也可对水产动物致病,如Debaryomyceshansenii[20]和Torulopsismogii[21]酵母可导致养殖罗氏沼虾Macrobrachiumrosenbergii暴发性死亡。目前,有关二尖梅奇酵母的水生动物宿主有奇努克鲑鱼Chinooksalmon[22]、罗氏沼虾Macrobrachiumrosenbergii[23]和三疣梭子蟹Portunustrituberculatus等[24]。本研究中,通过病原分离、鉴定和人工感染试验,首次证实了二尖梅奇酵母是辽宁地区中华绒螯蟹“牛奶病”的致病病原。

3.2 蟹类“牛奶病”病原分析

“牛奶病”是近年来蟹类养殖过程中发生的一种以头胸甲腔蓄积牛奶状液体为特征的蟹类疾病症状。早在20世纪90年初便有此症状的病蟹发现,但由于当时养殖规模小,放养密度稀,病情及死亡较轻而未引起重视。然而,近年来随着养殖规模的不断扩大、养殖密度的提高和养殖环境条件的日益变差,此症状日益多见,相关疾病已成为严重制约蟹类养殖健康发展的重要因素。这类症状曾在不同品种的蟹中出现,如恶臭假单胞菌Portunustritubercularu[25]、血卵涡鞭虫Hematodiniumsp.[26]可引起的三疣梭子蟹的“牛奶病”,肝孢子虫Hepatosporaeriocheir[27]寄生可引起中华绒螯蟹的“牛奶病”。这3种病原可通过镜下观察区分,恶臭假单胞菌为短杆状细菌,血卵涡鞭虫多数呈卵圆形,单核或多核,有2根长度不等的鞭毛。肝孢子虫感染时,病蟹肝胰腺湿涂片中可见大量成熟孢子。此外,溶藻弧菌和葡萄牙假丝酵母混合感染也可引起蟹类“牛奶病”[7]。本研究中发现,二尖梅奇酵母也可导致中华绒螯蟹出现与上述病例相似的临床症状,但病原和病因不同,用“牛奶病”来命名和诊断是不科学的。因此,应加强对相关病例的检查及病原、病因分析。

3.3 酵母菌的感染与致病

动物酵母性疾病的发生与病原数量、物种种类及体质状况有较大关系。本研究中发现,不同浓度攻毒下的中华绒螯蟹死亡率和分离率差异显著,故证实病原酵母的数量会直接影响疾病的发生与发展。施慧等发现[28],不同品种蟹对酵母抵抗力有差异,在相同浓度酵母攻毒下三疣梭子蟹、红星梭子蟹和日本鲟均发病,但是症状轻重不一。酵母感染通常与宿主健康状况密切相关,一旦宿主健康状况不良时,则此潜在病原将严重侵害宿主机体。在(18±1)℃温度下,感染蟹一般需要15 d以上才出现死亡,说明该病是一个慢性发展的过程。本研究中发现,头胸甲腔内蓄积牛奶状液体的病蟹仍可存活较长时间,与自然条件下发现的病蟹非常相似。药敏试验结果显示,常见抗真菌药物对二尖梅奇酵母都有较好的体外抑制作用。但在临床治疗时还应考虑药物在体内的吸收、分布、代谢及药物残留等情况。上述药物仅能用于应急治疗,不可用于常规防治。需要强调的是目前没有水产专用的抗真菌药物。因此,当蟹类出现“牛奶病”症状时,病情已进入感染后期阶段且难以治疗,所以要做到早发现、早处置。有关该病的流行规律、致病机制等目前仍不明确,也没有有效的防控措施。下一步应加强中华绒螯蟹“牛奶病”的发病机制、早期检测与快速诊断技术,以及疾病综合防控措施的研究。