基于差异教学课堂策略的实践研究

孙芳 张秀丽

摘要:差异教学课堂策略是促进不同类型学生的个性发展和学科素养发展的有效策略,针对前期研究的差异教学课堂策略进行精细、全面深入的研究,实施因学定教的实践探索,构建了有效沟通和有效追问两个方面的课堂策略体系。这些有效策略在实践中的运用,优化了课堂教学,提升了教师专业素养,推动了高效课堂的深入发展。

关键词:差异教学;课堂策略;因学定教

教学策略是实现高效课堂,使课堂教学效果趋于最佳的有效教学措施。而差异教学策略的建构与实施,是着眼于不同类型学生的个性发展和学科素养发展,施以不同教学方式,引领和促进不同“类”的学生情绪饱满地量力而学的有效策略。因此,我们始终坚持“尊重学生的人格,关注个体差异,满足不同学生的学习需要”的理念,积极开展差异教学策略的实践与探索,这些策略的建构与实施,促进了课堂教学的因学定教,实现了课堂教学的高效。[1]

一、有效引导策略的基石——有效沟通

新课程理论指出:“教师是学生学习活动的引导者和组织者”。在差异课堂教学中,我们关注教师课堂上“导”的针对性、准确性、时效性,通过有效引导来促进学生学习的高效。然而,在教学实践中不难发现,有的教师讲得“口干舌燥”,学生却“油烟难进”,不难看出,教师在与学生思维对话过程中,忽视了学生思维反应和情感状态,导致尴尬局面。因此,我们加强教师课堂引导的实践探索,因此在疑难困惑处和反馈意外处进行师生间的有效沟通,促进了课堂教学的效率。[2]

在疑难困惑处沟通。在探究学习时,学生总会遇到一些疑难困惑,使探究活动难以向前推进。这时,教师在有效引导前先进行有效沟通,就显得尤为重要,特别是对C类学生,疑难问题的存在,无非是审题出现偏差、选项信息混淆、时序概念不清、事件张冠李戴等。沟通时,引导学生理清概念、理顺思路,掌握方法。

如,教学“3的倍数的特征”时,在引导学生验证结论前,先与学生沟通,了解到:学生在掌握2、5的倍数特征时,明确了答案只与一个数个位上的数有关,这种旧知识的思维定势,使学生在判断3的倍数特征时首先想到的判断依据是个位上的数,即个位上是0、3、6、9的数是3的倍数。经沟通C类学生都有这样的想法,A类学生则认为这种想法是错误的,接着周新欣(A类)的孩子举例:12是3的倍数,但它的各位上就不是0、3、6、9。接着,又有几个孩子举例239、413和75,分小组笔算发现前面得出的结论是错误的。这时,教师适时有效引导:那么什么样的数才是3的倍数?它又有什么样的特征呢?在一连串的疑惑中,让学生分层深入思考讨论。

在有效的沟通中,学生能自主地进行深入思考,提出观点,各类型的学生互相质疑解惑,最后得出结论,从而培养了他们的数学推理能力,使课堂学习得到高效。

在反馈意外处沟通。由于学生的生理特点、心理素质、情感特征、认识水平等诸方面的差异,导致思维存在多样性和差异性,使他们对课堂教学的反馈各不相同,出现一些在预设之外的教学意外。这就要求教师发挥教育机智,因势利导,巧妙利用意外生成的有效资源,来多角度激起学生的思维碰撞,引起共鸣,而有效沟通则成为正确处理这些意外反馈的有效途径。

如,《冬阳童年骆驼队》最后一个教学环节是回顾《城南旧事》,分享精彩章节。学生们按照预设一一介绍了自己印象深刻的情节,喜欢的人物,也有的同学还加上了自己的一些阅读感悟。当李雅琳(B类)分享《我们看海去》时,感悟到小偷是坏人,我们不能干坏事,而孟令博(A类)马上起来反驳:“我觉得小偷不是坏人,他得供弟弟读书,没有办法才偷东西。”两个不同观点引起了大家的兴趣,于是我急忙抓住这一意外反馈,因势利导:“你同意谁的观点?说说理由。”直接把一个分享环节变成思维碰撞的讨论会,最后孩子总结出:人性要从不同的角度评析,在不同的情况下,同样一件事的结果是不一样的。这一意外反馈的生成资源,对于促进学生深度思维,学会客观评价人物和事件起到至关重要的作用。晚上的作业也改成评价“小偷”,最后,C类的孩子也写出了有理有据的分析。

二、有效提问策略的延伸——有效追问

有效追问策略是当今课堂教学中普遍运用的一种方式,它是针对某一内容或某一问题,为了使学生弄懂弄通,在已提出问题、学生也有了一定的理解之后,又再次补充或深化的“二度提问”“三度提问”……在穷追不舍中,再度激活学生的思维因子,涵养学生思维的深刻性品质,直到学生能够理解透彻甚至出新出彩的解决问题。因此,我们在开展有效提问是实践中深化有效追问的研究,让教师尝试追问的方法,追问的技巧,提高追问的效果。我们围绕欠缺深度處、产生争议处、易混淆处进行有效追问的研究。[3]

在欠缺深度处追问。学生在思考、讨论中,思维遇到障碍和矛盾,不能进一步地进行深层次的思考时,教师要及时地提问,搭设思维跳板,帮助学生开拓思路,突破难点,并在更高层次上继续思考。

如,学习《地震中的父与子》一文,在理解“他挖了8小时,12小时,24小时,36小时,没人再来阻挡他。”的时间描写时,学生只能体会出表现时间过得缓慢,对于深层次的体会,如“危险,希望,急切,坚定”等理解不了。此时提示学生“消防队长和警察阻挡他的原因是什么?那些孩子父母为什么绝望地离开了?”这样一来,学生就能明白挖掘过程中的危险,孩子生存的渺茫希望,理解父亲的坚定,对孩子言出必行的诺言,从而引发学生对时间词语包含的深义有所领悟,思想升华到一个更高的层次。

在产生争议处追问。不同类型的学生对同一问题会有不同的想法和理解,这些想法往往是学生独立思考后灵感的萌发、大胆的创意,也是张扬学生个性、深化学生思维的最佳契机。教师就要善于抓住学生的生成性资源,及时追问,进行思维碰撞,以达到课堂信息的最大化、学生建构的自主化。

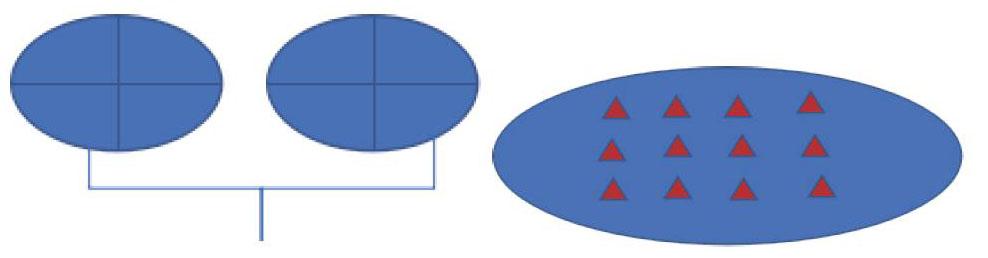

如,在“分数的意义”的练习中,要求用分数表示图中的阴影部分,学生出现了三种答案:8/8、8/8和2。答案不确定,我问学生“你是怎么想的?”

生1:我认为把两个圆看作单位“1”,平均分成8分,表示这样的8份,用表示8/8;

生2:我认为把一个圆看作单位“1”,平均分成4份,表示这样的8份,用表示8/4。

生3:我认为这就是两个单位“1”,应该用2表示。

……其他同学纷纷质疑——不赞同,众说纷纭。

我适时提示:到底单位“1”是什么呢?前面的练习中有这样的一道题,涂一涂,表示出3/4。你比较这两幅图,想想第一幅图的单位“1”是什么?

就这样在不断的追问中,对分数的意义深刻挖掘,辨别答案的对错,明白对或错的成因,找出问题的症结,从而有利于从本质上理解分数的意义,解决数学问题。

在易混淆处追问。对比分析是区分易混淆知识最有效的方法,此处恰当的追问,对于学生辨清理解知识,建立知识系统起到了决定性的作用。“有比较才有鉴别,有鉴别才有提高”。

如,英语教学中:

T:Do you often take pictures at the weekends?

S:Yes, I do./No, I dont.(第一次提问)

T:Does Jenny often take pictures at the weekends?

S:Yes, she does./No, she doesnt.(第二次提问)

如果学生做了否定回答老师继续追问

T:What do you do at the weekend? (第三次提问)

S:I often go to the cinema.

T: What does Jenny do at the weekend? (第四次提问)

S: She often goes shopping.

教师在提问时有意识地加重“do”和“does” 声调,以便引起学生的注意,学生很轻松的在第一,第二,第三人称的辨别中掌握了語法知识。

总之,差异教学有效策略的建构与实施,改变了课堂的学习氛围,不同类的学生动了起来,活了起来;促进了不同类型学生的学习态度、学习习惯、学习行为的转变,实现了学生学科素养的整体发展,实现了不同学科课堂教学高效。

参考文献

[1]《基础教育课程改革纲要》教育部2001.6

[2]《和谐高效思维对话新课堂教学的理论研究》管锡基,京.教育科学出版社.2009.6

[3]《差异教学策略》华国栋,北京师范大学出版社,2009.10