吐鲁番洋海墓地出土游牧民器物研究*

吕恩国

新疆吐鲁番鄯善洋海墓地的发掘,有许多引人注目的发现,如人类学,动、植物学,服饰纺织、冶金青铜器、陶器、文书、穿颅术、萨满巫师、大麻、箜篌、葡萄藤……这些都体现在新出版的考古发掘报告中。还有一些通常是不易保存或者较特殊的器物种类,因为在别处发现得比较少,目前研究得还不充分。适此盛宴之邀约,提出来供大家品味参考。

从洋海墓葬出土的成套骑射、狩猎用具及丰富的毛纺(编)织物、动物纹样和牲畜骨骼看,洋海人的生产方式是以畜牧和狩猎为主,牧养的牲畜种类主要是山羊、绵羊、牛和马。每当春风回暖大地,他们便会携带弓箭和钻木取火器,赶着畜群到山区牧场甚至天山北坡游牧和狩猎。与此同时,洋海一带还有永久居留地,一部分妇女和老人、儿童会留居于此,或从事纺织、制陶和木器加工,或用动物兽皮缝制衣裤,或哺乳婴儿照顾孩子,或采集野生食物。尤为重要的是,这时洋海一带已经有了原始农耕经济,在其定居点周边一些易于灌溉的田地上,已经开始尝试种植麦类(小麦、大麦和青稞)和谷类(粟、糜子)作物,甚至还有了蔬菜和葡萄等果蔬的遗存。

1.搅拌棒

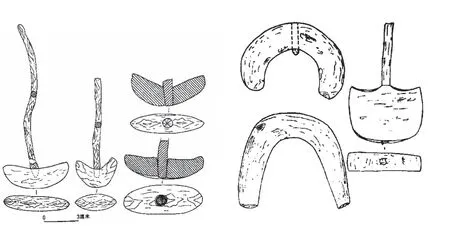

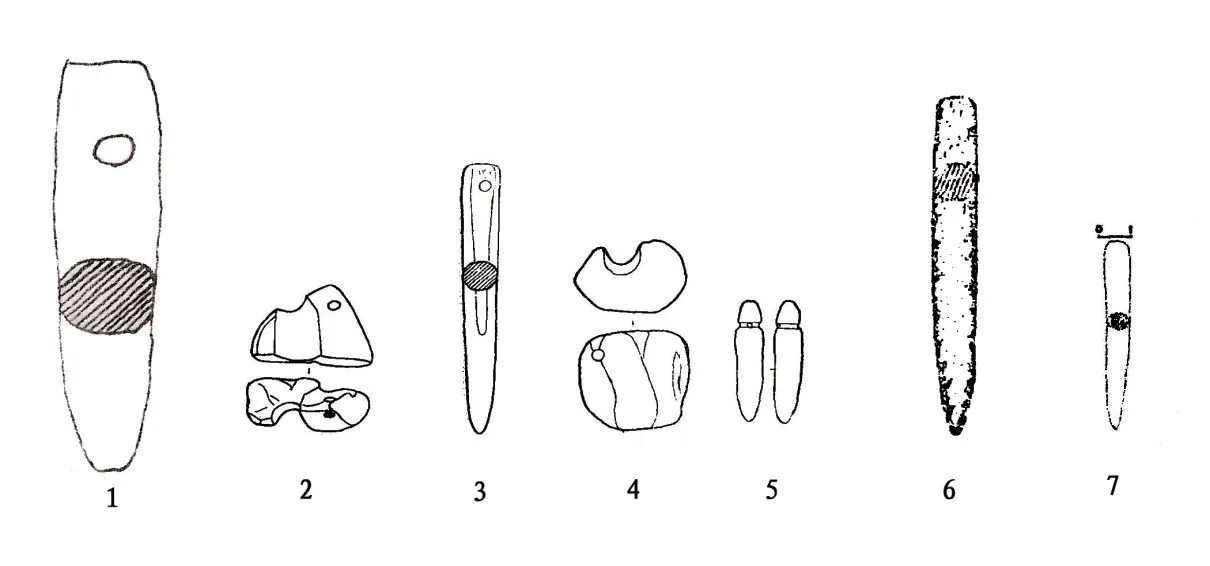

考古发现的搅拌棒全为木质制品,以硬木削制,一套两件组合在一起。由细长木棍(柄,长20~40厘米)下方安装固定一个较粗些的短弧形或折角形短弯棍(棒头,长5~8厘米)组合而成,棒头正中穿孔,翼展较短粗,两端对称,整体很像木纺锤(尤其是木柄很像木锤杆),但与木纺锤有明显区别。纺轮体圆形或圆台形,木锤杆修直光滑,两头收细,松装进轮体中方便取下。木搅拌棒棒头呈短弧形或折角形短弯棍(最精致者呈月牙形),棒头用胶安装固定在木柄上,两翼对称。对柄的要求不高,两头平齐,有时还略带弯曲。古代游牧民用木纺锤纺毛线、用木搅拌棒搅拌容器中的酸乳制品使之均匀融合、充分发酵。

现代意义上的搅拌棒(搅拌器)五花八门、种类繁多,质地、大小差别也很大。但考古发现的古代木搅拌棒仅此一种,与现今最为通用的手动搅拌棒相似(图1)。

新疆最早出土的木搅拌棒是1986~1987年发掘的和静县察吾呼四号墓地,首先在其中的M17和M18两座墓葬中出土,其后又在M105、M154、M207、M217等墓葬中出土。M154号墓是察吾呼墓地中所有发掘墓葬中保存最好的一座,也是唯一一座人骨上还带有未腐筋肉的墓葬,这座墓葬随葬木器悉数保存下来,其中一件木搅拌棒保存完好,出土在一件带流杯旁。不过,当时是作为A型木纺轮对待。疑问是,察吾呼墓地出土了数量众多的纺轮,有石、陶、木、骨、铜质的,都是圆形,而且木锤杆都是两头细中间粗,轻插孔中露出一截。而这件A型木纺轮是将木锤杆固定在穿孔中,大多数不会将孔穿透而安装上去。由于百思不解权作“A型木纺轮”①新疆文物考古研究所:《新疆察吾呼》,北京:东方出版社,1999年。。

且末扎滚鲁克墓地报告将相同的器物称为“弓形木件”,共出土5件,并依其中部有无细穿木分为三型(图2)。A型的3件正常,而B、C型各1件有点变异,为变通了的形式。札滚鲁克墓地所处位置干燥,木质随葬品保存很好,除此还有多种木质器物与洋海墓地的同种器物可作比较。如木箭端、木旋镖、箜篌等②新疆维吾尔自治区博物馆等:《新疆且末扎滚鲁克一号墓地发掘报告》,《考古学报》2003年第1期。。

图1 洋海一号墓地发现的木搅拌棒与现代通用的搅拌棒

图2 察吾呼四号墓地和札滚鲁克一号墓地出土的木搅拌棒

其实,早在1929年,格里亚兹诺夫在阿尔泰山区巴泽雷克山谷发掘1号墓葬时就发现,由于墓葬修建于永冻层中,所以墓葬和随葬品都保存得很好,其中就发现了完全无争议的木搅拌棒,因为它与木质的奶罐一起作为随葬品放在墓室底部,其旁边还有2件盛有羊肉的木盘。这件木搅拌棒很精致,在木柄的尾部有穿孔,并系有毛线绳,这种有穿孔的木搅拌棒,至今在中亚考古中仅发现这1件(图3)。

图3 巴泽雷克1号墓出土木搅拌棒和奶罐复原图

其后不久(1929年),捷普劳霍夫在塔施提克河畔的墓地进行考古发掘,并由其定名为塔施提克文化。该墓地也出土了2件木搅拌棒,只是柄端稍残,已经看不出像巴泽雷克1号墓出土的那样,在木柄的尾部有无穿孔。不过,同样见于南西伯利亚斯基泰墓葬中的木搅拌棒也都不见尾部有穿孔(图4)。

洋海墓地出土的木搅拌棒保存最好,其中有1件木柄中部用皮条绳捆扎,但都不见尾部穿孔。洋海墓地出土木搅拌棒较多,但是由于墓葬早年大多都遭到不同程度的破坏,所以出土的木搅拌棒也基本上都失去了原有位置。但有一件是出在皮弓箭袋中,与其放在一起的还有1件木取火板(图5)。这似乎表明,木搅拌棒是人们携带弓箭外出时随时使用。洋海墓地还发现3件用羊肚子做成的奶袋,与当代牧民盛装酸乳制品的奶袋相似。

图4 塔施提克墓地、斯基泰墓葬、洋海墓葬出土的木搅拌棒

图5 洋海ⅢM17的皮弓箭袋和木搅拌器以及盛放酸乳的羊肚

洋海墓地的木搅拌棒样式单一,基本形态与ⅢM17的这件相同,均用比较硬的木头削制、安装而成(图6)。发掘出土的木搅拌棒都出在竖穴墓和偏室墓中,清晰表明为早期铁器时代的用具。在新疆,从二十世纪七十年代至今发掘了大量早期铁器时代的墓葬,许多地点都出土有木搅拌棒或搅拌棒棒头(图7),除了察吾呼报告称木纺轮、扎滚鲁克报告称为“弓形木件”外,其余多称为“木结具”①《乌鲁木齐市鱼儿沟遗址与阿拉沟墓地》,《考古》2014年第4期。,还有叫木扣或者骨饰②新疆文物考古研究所等:《新疆鄯善县苏贝希遗址及墓地》,《考古》2002年第6期;新疆文物考古研究所:《乌鲁木齐市鱼儿沟遗址与阿拉沟墓地》,《考古》2014年第4期。。

图6 洋海墓地出地的木搅拌棒

图7 鱼儿沟出土的木搅拌棒和棒头

在吐鲁番盆地,洋海墓地出土木搅拌棒既有数量又有质量,但鱼儿沟墓地数量更多。这是其游牧程度更高、奶制品更丰富的表征。当代的游牧民族,生活在天山、阿尔泰山的哈萨克族、蒙古族等游牧民,当他们转场到夏、秋季牧场时,每座毡帐中都有制作乳品的称作普斯别克的木搅拌棒,只是古今器皿发生了显著变化,因此木搅拌棒在大小和形状上有些不同罢了(图8)。

木搅拌棒是用来搅拌容器中酸乳制品的用具,是古、今游牧民生活必须置备的工具。随着乳品的增多和容器的增大,现代游牧民使用的木搅拌棒也增大和变形,而医用量杯、酒吧的饮料杯因与古代的陶杯大小相近,使用的搅拌棒也与古代相似。之所以啰嗦这么多,就是想告诉大家,我国考古界同仁以前从来不使用这显然唯一正确的名称,下面所介绍的器物同样也存在这样的问题。

图8 当代游牧民族使用的木搅拌棒①前2张拍摄于三道海子夏牧场,第3张拍摄于乌苏市博物馆民俗展,据说为明代器物。

2.木箭端(箭笴打磨器)

《清会典事例·兵部·弓箭之制》:“箭笴以杨木、柳木、桦木为质,取圆直之干削成之,别用数寸之木刻槽一道曰箭端,箭笴必取范於端,以均停其首尾。”可见箭端是古代矫直箭杆的工具。

就考古发现,出土木箭端的墓地除了洋海墓地外,还有苏贝希墓地、鱼儿沟墓地(图9)、札滚鲁克墓地、山普拉墓地等。洋海出土数量虽然不多,但保存得最好。通过其形态可看出是先将圆木棍一劈为二,在劈开的平面上分别刻挖出2~3个相同的、截面呈半圆形、平面呈长条形的凹槽,槽内表面用胶均匀地粘一层石英砂粒,两块扣合形成多管状,背面有横刻槽便于用绳捆绑扎实,用于打磨、拉直箭杆、纺锤锤杆等直杆形木器。宽3~4厘米、长12~20厘米不等。同时,出土木箭端的这些墓地都有较多的弓箭遗存,弓箭和持弓射猎的场面在新疆岩画中也是大量存在。所以,身处早期铁器时代的游牧民,弓箭是不可或缺的装备,弓不离身,使用频繁(图10)。

图9 鱼儿沟墓地出土的木箭端

图10 洋海墓地出土的木箭端

箭杆的修直在射猎活动中至关重要,即使由机器加工的现代金属箭只,射出后依然会摇头摆尾,这是为何在洋海墓地发现诸多皮护臂的原因。要做成一支木箭,箭头、箭杆、箭尾是分开制作的,三段完成后,经榫卯粘合后再用箭端打磨,如果没有箭端修直磨光,很难想像箭怎么射出去。洋海ⅡM138的墓主就是制作弓箭的工匠高手,随葬的木箭、木马鞭、木钻柱修直光洁,制作精良,还有本墓地仅见的木锉刀,就连木锉刀表面所粘砂粒与木箭端上的都一样,想必用胶也相同。墓主为中年男性。

札滚鲁克报告称作“合范式木器”,共出3件,其中2件相同,各有三道半圆形凹槽,2件相扣正好为圆形细长直筒。3件均为箭端无疑(图11)①新疆维吾尔自治区博物馆等:《新疆且末扎滚鲁克一号墓地发掘报告》,《考古学报》2003年第1期。。

山普拉墓地报告称作“刻槽木板”,“在木板或半原木上雕出纵向的凹槽,根据刻槽的多少分为三型。A型,单槽板。B型,二槽板。C型,三槽板”(图12)②新疆维吾尔自治区博物馆、新疆文物考古研究所编著:《中国新疆山普拉——古代干阗文明的揭示与研究》,乌鲁木齐:新疆人民出版社,2001年,第28页。。

图11 札滚鲁克墓地出土的木箭端

图12 山普拉墓地出土的木箭端

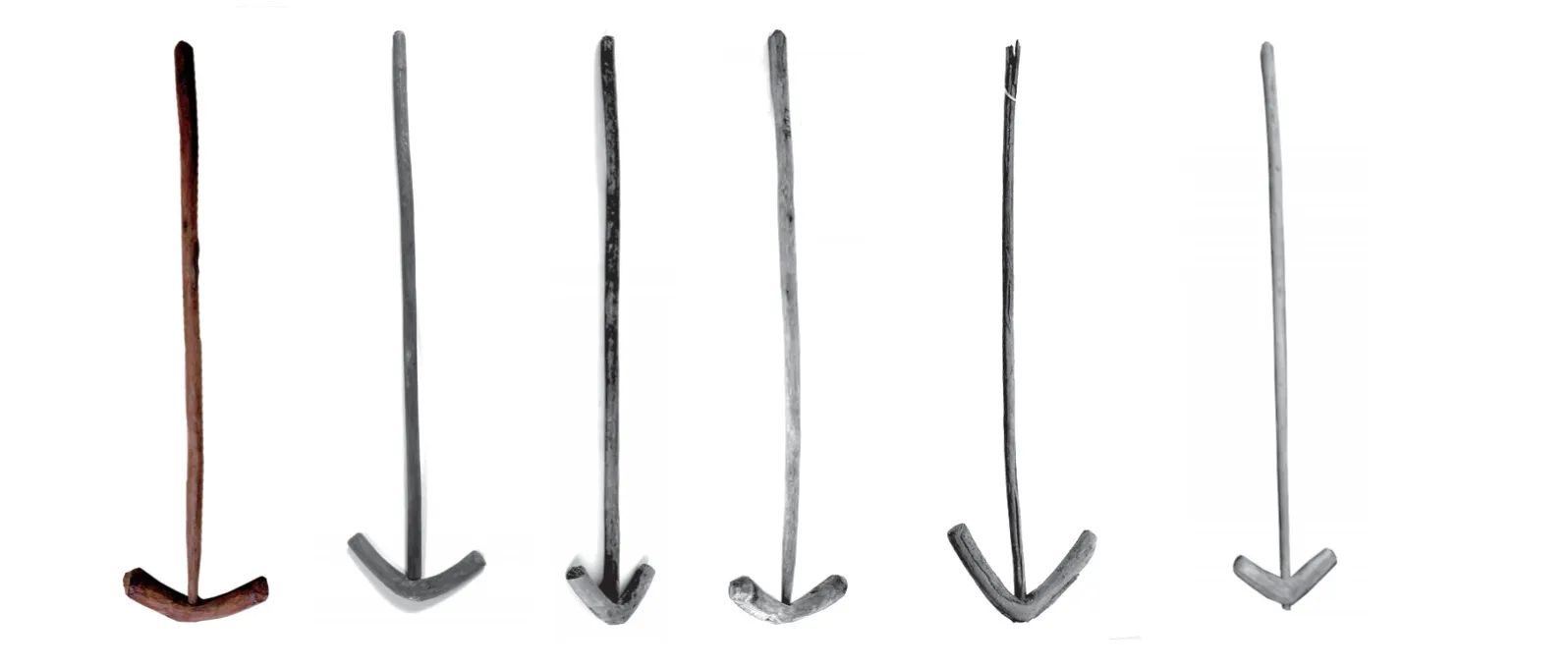

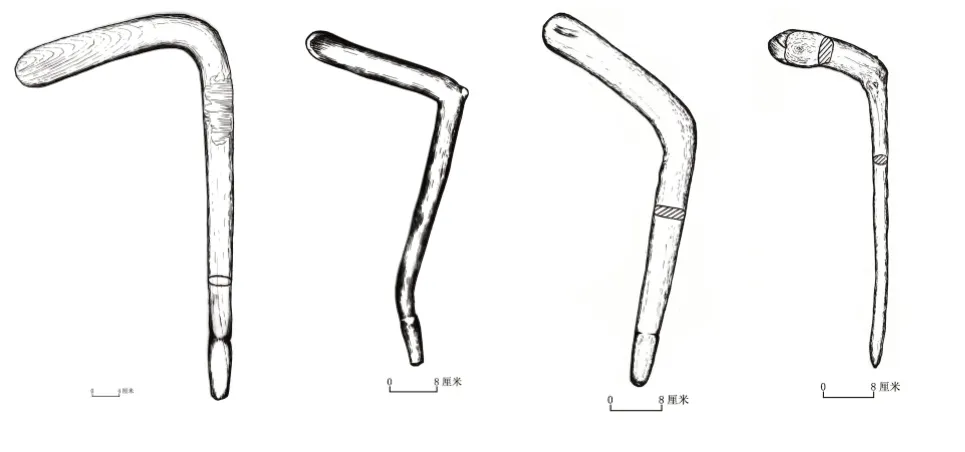

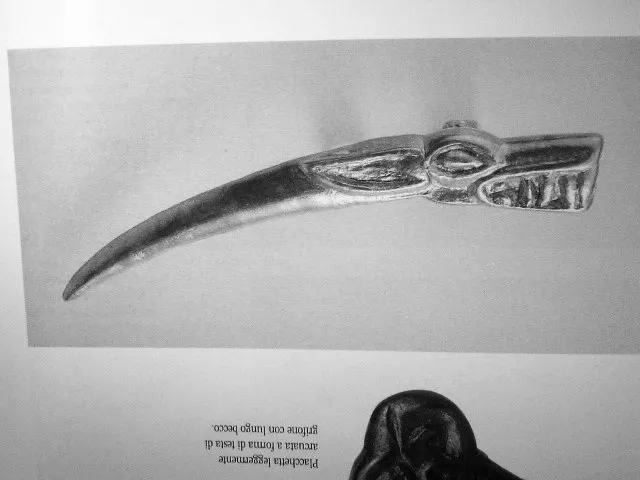

3.木旋镖(飞去来器)

洋海墓地出土较多,外埠有零星发现。木旋镖多用自然弯曲的木棍加工而成,扁平状,器表磨光,弯曲呈80~120度,较长的一端柄部有“握手”(图13)。哈密五堡墓地曾出土过1件,叫“飞去来器”③哈密博物馆:《哈密文物精粹》,北京:科学出版社,2013年1月。,与其相类似的工具且末县扎滚鲁克墓地出土过1件,称“鞣皮刮刀,似弯刀,柄部有握手,截面圆形,刃钝,全长52厘米”④新疆维吾尔自治区博物馆等:《新疆且末扎滚鲁克一号墓地发掘报告》,《考古学报》2003年第1期。(图14)。

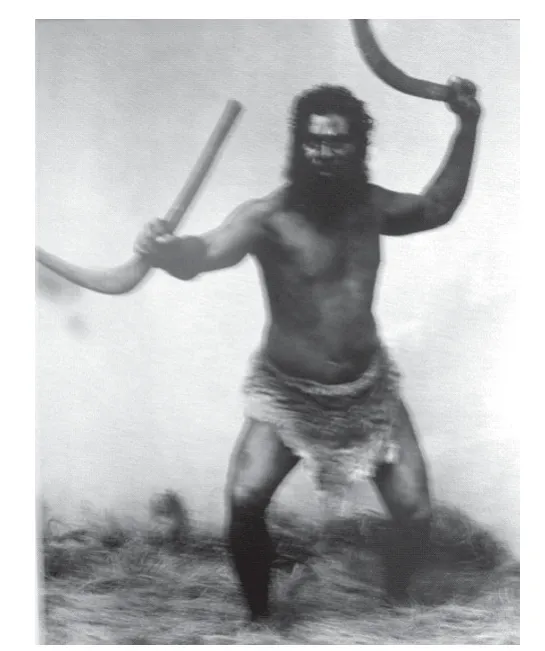

在澳大利亚土著人中确实有叫做“飞去来器”者,或称“澳大利亚飞镖”,但指的是飞旋镖,是其土著居民最有名的狩猎工具之一。该器用木头加工成微弯的、扁扁的形状,通体磨光,两头圆润的木制投掷棒。由于棒的一侧扁平另一侧圆,使投掷出的飞旋镖所走路线是曲回的。当这种武器飞出去后,如果碰不上障碍物就会自行飞旋回到投掷的起始点。当欧洲人到达澳洲以后,他们有机会看到当地土著居民的狩猎活动,并留下了大量文字和摄影资料,其中就有猎人在有稀疏灌木丛的草地上一手持木飞旋镖、另一只手握木旋镖、全神贯注观察前方动静的照片(图15)。木旋镖与飞旋镖最大的区别是投掷出去不可能返回来。

图13 洋海墓地出土的木旋镖

早期铁器时代的洋海墓地东南方一带,草地上到处生长着苦豆子、小獐毛、稗子、小花紫草、虎尾草等杂草和多刺植物黑果枸杞等灌木丛,湿地中生长着芦苇和香蒲,河边长着茂密的柳树,草地外围的沙漠中生长着胡杨、柽柳和骆驼刺,其间穿行奔跑的动物主要有刺猬和兔子。木旋镖飞出击打面大,是“搂草打兔子”的用具。在中亚岩画中,就有猎人手扬木旋镖,前面躺着被击(吓)倒兔子的图像(图16)①让·马克:《中亚岩画》,阿拉木图兴愉出版社,1998年。。

图14 哈密五堡墓地和扎滚鲁克墓地出土的木旋镖

图15 澳洲土著猎人左手扬起飞旋镖、右手握持木旋镖狩猎

图16 中亚岩画中猎人右手举起木旋镖击倒兔子的图像

同时我们还发现,扎滚鲁克墓地出土的那件因多处残断后经修复捆扎,洋海墓地也有超百分之五十的断裂,或修复,似乎隐约能看出曾被用力投掷的使用过程。

4.小觽(角锥)

小觽,俗称解结锥,出土不多,但都很精致。据《说文》称:“佩角锐耑,可以解结。”洋海墓地ⅠM90最先出土了一件,是用羚羊角加工磨制而成,器柄雕马头形,并穿孔系有带活扣的皮绳,前端尖锐,通体光滑,出土时扣在皮弓箭袋木撑板上(图17)。

图17 小觽及其扣连的皮弓箭袋

图18 塔加尔文化出土的小觽

小觽在新石器时代就已出现,流行于青铜时代和早期铁器时代。至汉代,已逐渐失去解结的功能,而转化为童子的佩饰,多佩带于身体一侧,有“左佩小觽,右佩大觽”之说。在考古资料中比较少见,以前发表的考古报告中有将石化妆棒称作小觽者,为数不多。洋海墓地发现的小觽均为角制,其他地方很少见(图18、19)。

图19 洋海墓地出土的小觽

还有一种相类似的骨制的弯锥和直锥,在中亚考古资料中分别称作弯锥和骨锥(图20)。我们也倾向于这种分类。弯锥,多角制,就是小觽,和比较细小的骨锥有区别。

图20 洋海墓地出土的骨锥

5.皮射韝(护臂)

《诗经·车攻》载:“决拾既佽,弓矢既调,射夫既同,助我举柴。”即是:扳指射韝便利,弓箭全都相配。弓箭手们会拢,猎获禽兽成堆。《说文·韦部》“韝”,段玉裁注:“射韝者,《诗》之拾,《礼经》之遂……凡因射箸左臂谓之射韝,非射而两臂皆箸之以便于事谓之鞲。”诗经中的“拾”就是说文中的射韝,为皮制的护臂,射箭时缚在左臂上。亦称臂套或臂衣,拉弓射箭时用作“射韝”。查文献,射韝很有特点,以红色兽皮制成,套在左小臂上,因为射箭时左手持弓,右手拉弦搭箭,为保护左小臂而特制的皮制臂套。洋海墓地出土的臂套,形式多样,但都是用熟制的牛皮制作,多染成红色,有些表面还压出斜线多道,或缀铜扣。因为有几件出土时仍然戴在干尸的左小臂上,同墓也有弓箭出土,所以是皮射韝无疑(图21、22)。

图21 出土时所见著于干尸左小臂上的皮射韝

图22 洋海一号墓地M 21 M 150 M 157 M 209出土的皮射韝

与皮射韝相类似的、与射箭保护有关的出土物还有金护臂和锦护臂,但时代较晚一些(图23)。

图23 鄯善苏贝希出土的皮护胸和皮护臂、民丰尼雅95墓地出土的锦护臂、尉犁营盘出土的绢绣护臂和昭苏波马土墩墓出土的金护臂① 新疆文物局等:《新疆历史文明集粹》,乌鲁木齐:新疆美术摄影出版社,2009年9月。

6.化妆棒和画眉石(黛石、石墨)

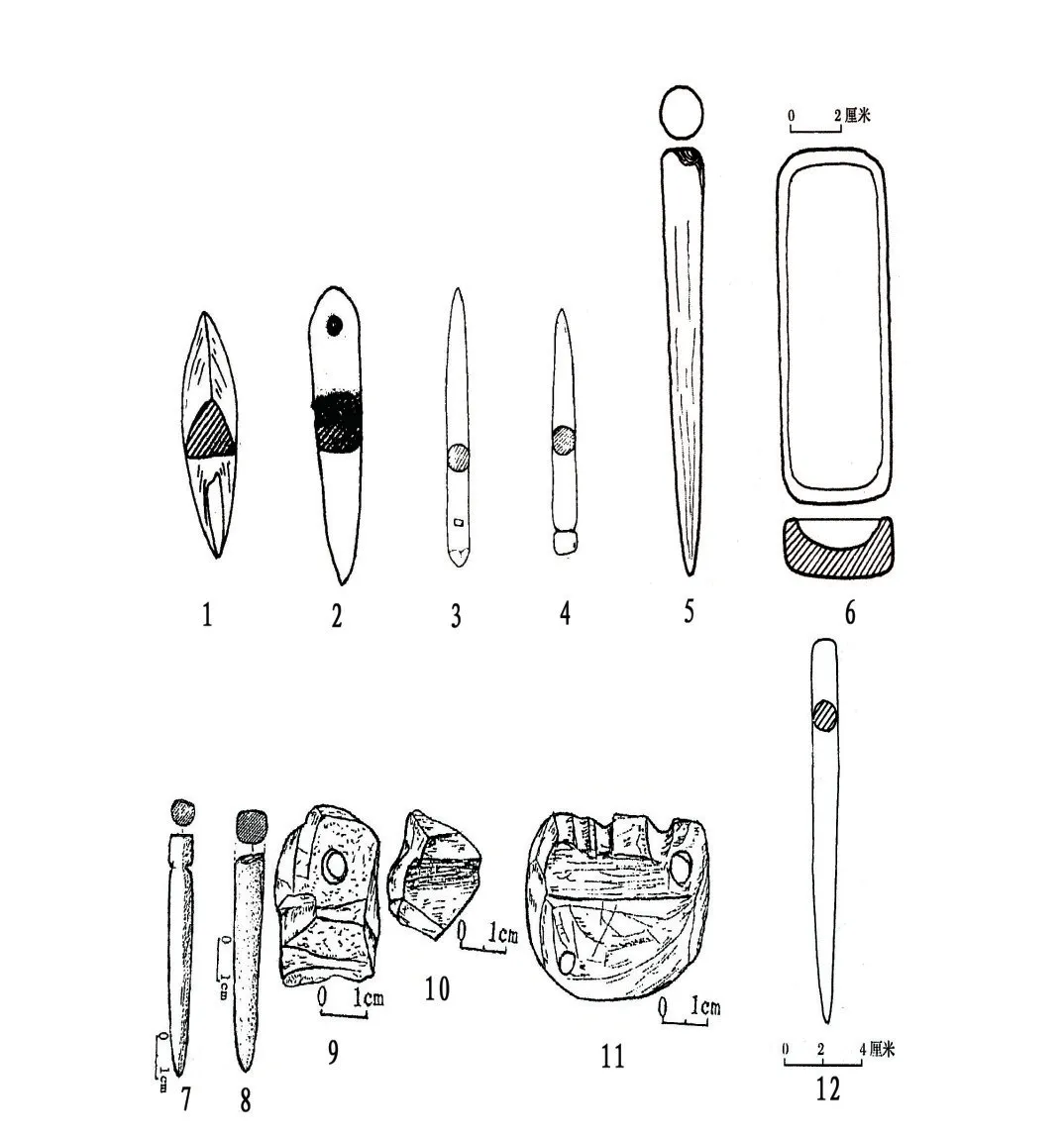

化妆棒,锥形,长5~10厘米,直径1厘米,尾部平齐圆润,尖端弹头形,通体磨光。有石质和木质两种,特别易辨认。石质易保存,发现较多,木质易腐,所见甚少(图24)。

图24 洋海墓地出土的石、木质化妆棒

早年最初发现时不知何用,就望形生义,多称石锥,喀格恰克称尖状器,穷巴克称砺石,四道沟称石钻,包孜东称小觽,山普拉称小石佩饰,楼兰报告称石针,还有论文中叫解绳扣器、挖耳勺等,近年的考古报告都叫做石眉笔。中亚发现较早,遗存丰富。哈萨克、吉尔吉斯、塔吉克同行早年称苏尔曼塔什,现与俄、蒙统称为化妆棒。《新疆察吾呼》《新疆洋海墓地》报告随中亚说,均称为化妆棒。

画眉石也称为黛石,青黑色染料,即石墨。石黛是古代最早画眉的材料。徐陵《玉台新咏序》:“南都石黛,最发双蛾。”吴兆宜笺注引《留青日札》:“广东始兴县溪中出石墨,妇女取以画眉,名画眉石。”新疆墓地中随葬的画眉石(石墨块)多为有棱角和不规则形的青黑色矿石块,发现较少,数量远不及石化妆棒多(有可能发掘时未收取——尤其是新的画眉石,混在戈壁石中,新疆史前墓地多选址在戈壁台地上)。

近些年,新疆考古报告多用石眉笔这一名称。是的,用它的前端磨石墨块粘上墨粉用来描眉,这是主要功能,但普遍忽略了它的另外作用。如苏贝希墓地ⅠM13的女性干尸,腰间皮化妆袋内除装有石化妆棒和石墨块外,还有几小块红色和白色的矿物染料。和静巴仑台一号墓地ⅠM4出土的石化妆棒上粘附着许多红色粉末。且末县扎滚鲁克墓地ⅡM2与化妆棒共存有数块赭红色矿物颜料。特克斯恰甫其海AXM2石研磨器中用石化妆棒调磨的也是红色染料。这充分说明,石化妆棒不仅仅是描眉和染睫毛,同时也用于对面部其他部位的彩色化妆。而木化妆棒更可能是用来调色后使用。

化妆棒是中亚史前文化中,尤其是游牧民常用的器物,全部是女性的随葬品,往往伴有石墨块出土,石墨块呈不规则形多面体,其一面或多面往往有用石化妆棒研磨出的沟槽。

中亚出土的化妆棒,在莫斯科和圣彼得堡的博物馆里都有陈列(图25),而新疆出土的只有本地博物馆可见。

在新疆以往的考古发掘中,画眉石和石化妆棒相伴出土的例子很多。群巴克墓地和察吾呼墓地(图26)就是这样。且末县扎滚鲁克二号墓地(图27)、和田地区洛浦县山普拉Ⅱ号墓地(图28)、尼勒克县奇仁托海墓地、巩留县山口水库墓地(图29)、于田县流水墓地、塔里木盆地(图30)、托克逊鱼儿沟墓地和温宿包孜东(图31)都有共存的情况。有些石化妆棒上还雕刻有装饰性的花纹、刻槽和穿孔(图32)。

图25 俄罗斯国家博物馆展出的石化妆棒和画眉石

图26 群巴克墓地和察吾呼墓地出土的画眉石和石化妆棒

图27 扎滚鲁克二号墓地出土的石化妆棒和画眉石

图28 山普拉墓地出土的木化妆棒、石化妆棒和画眉石

图32 雕刻有装饰性的花纹、刻槽和穿孔的石化妆棒

图30 塔里木盆地沙埋遗址发现的石化妆棒和画眉石

图31 托克逊鱼儿沟和温宿包孜东出土成套的石化妆棒和画眉石

2018年5月,笔者出差到塔什库尔干塔吉克自治县,见到县博物馆民俗陈列中有成套的石化妆棒和画眉石,商店中也有出售(图33),买来在晚餐时出示给宾馆女服务员,她说塔吉克女性都在使用,转去宿舍取来她自己的一套(图34),说是她的奶奶送于其母后又传于她自己的,塔吉克人称成套的石化妆棒和画眉石为“擦尔茨·彭其”。使用时用眼皮夹住它抹几下,给上下眼睫毛上色——将浅色眼睫毛染成青黑色……之后,我还调查了塔县沿街商店的女店员,几乎每人都会从坤包中取出一套来展示。我发现,苏贝希一号墓地出土的石化妆棒和画眉石(图35)与“擦尔茨·彭其”十分相似。

图33 塔什库尔干塔吉克自治县博物馆民俗陈列及商店出售的“擦尔茨·彭其”

图34 塔吉克县宾馆女服务员个人使用祖传之“擦尔茨·彭其”

图35 苏贝希一号墓地出土的石化妆棒和画眉石

7.冠饰

冠饰就是所谓的“高尖帽”。在吐鲁番发现有三种质地,木、毡、皮质。由于异常的高耸,而且均为黑色,所以被认为非常服,用作冠弁——礼帽之意。

木质冠饰发现在洋海墓地、胜金店墓地、鱼儿沟墓地。男女分别专用,差别很大。男性鱼形冠,一件圆木掏挖削制,前端呈四棱尖锥状,一面较平,余3面呈弧圆形,与平面相对的一面上端有近三角形(鱼鳍形)翼。后端U形,在靠近尖端刻纵向条形孔,黑色,缠裹毛布。另一件为长条形木板拼装,两端面都削刻平整,4个长面为梯形,其中左右2个面凿出长形孔,近底部有穿孔,锥形体上安装三角形翼,薄木板粘合而成,内插一根方木条顶部缠毛线绳,有人发,高61.6厘米。穿戴时头顶绑定圆形牛皮垫,用以穿系在长条形木板上,用一根长10厘米的木钉穿过冠壳和条形木板底部小孔固定。女性用为带双翅的圆桶形冠,敞口,口沿上有对称双凸,平顶,顶中部有并列2个长方形和半圆形孔,顶外侧有对称长方形凹槽,用于插栽双翅,通体黑色(图36)。3号墓地共出土20件上述冠饰或部件。

皮质和毡质的冠饰均由女性佩戴。由于皮、毡质的器物不及木质器物保存得好,洋海墓地此类出土物没有一件是完整的,保存最好的是苏贝希墓地和胜金店墓地(图37)。皮质冠饰的样式类似于男木冠,底为近圆形的筒状,向上收细至尖顶,在中上部加缝两个三角翼,底部和男冠一样,铺垫圆形牛皮垫。毡质冠是另外一种样式。用黑色羊毛擀成底大、向上微收细的铆钉形毡棒,再将头发盘成双弯角形(同唐古特妇女发式),用不同的毛编发网分别罩住头发和毡棒。巴泽雷克、阿尔然女性毡质冠饰与苏贝希墓地出土的毡棒式冠饰样式相同(图38)①德国考古研究院、俄罗斯考古研究所:《阿尔然》,柏林,2014年。。

图36 男、女性木冠饰

图37 女性皮、毡质冠饰形状

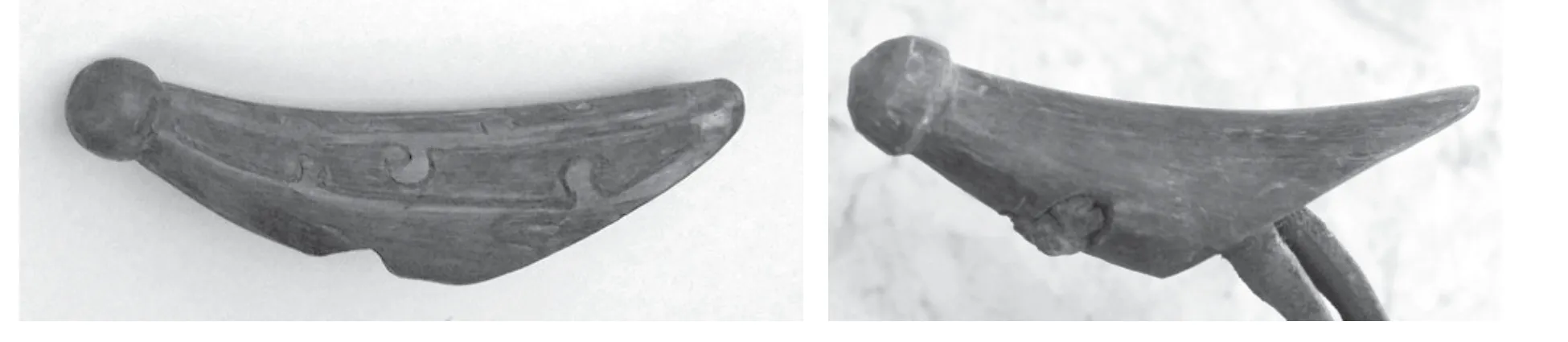

8.带扣

带扣的用途广泛,形状多样,有各种质地之分,这里介绍的是一种专用带扣。它们最初发现在交河沟北墓地和哈密黑沟梁墓地(图39)。这2件器物有点相似,都是透雕鹿首形,骨雕件上面各有2个圆形穿孔。从发现后至今也没有一个正式的名字,更不知用在何处。

洋海墓地又出土了几件。如ⅢM44∶8,兽骨削制,呈六棱管状,微曲,管口有一圈短平行槽。通体磨光,管口有磨痕。长9.8、径2厘米(图40)。因为是首次见到,发简报时作“排尿管”介绍,因为它太像匈奴时期与幼儿摇床一起使用的骨排尿管。还有ⅡM223∶3的一件,用牛角尖刻削而成,鸟喙硕大,鼻、眼各一对,以两圈短平行线刻画鸟颈部的羽毛,长孔口有磨痕。长8.2、径2.2厘米。这些器物因为出土时都是单独存在,用途不明。直到发掘了胜金店墓地,出土了直接扣在皮弓箭袋上的实物,才最后确定为皮弓箭袋上的专用带扣(图41)。

图38 苏贝希墓地与巴泽雷克、阿尔然女性毡质冠饰及服饰复原比较图

图39 交河沟北、哈密黑沟梁出土的带扣

图40 洋海墓地出土的骨质(前)和角质带扣(后)

图41 洋海墓地出土的骨质(前)和胜金店墓地出土的角质带扣(后)

至此才知道,这种专门用于皮弓箭袋皮带头上的带扣,除了有骨质和角质的以外,还有铜质的,在阿拉沟墓葬和俄罗斯阿尔泰博物馆陈列中见到这些铜带扣(图42、43)。

图42 阿拉沟墓葬的铜带扣和阿尔泰(俄)博物馆陈列的铜带扣

图43 阿尔泰(俄)博物馆陈列的骨带扣

9.钻木取火器

钻木取火是人类最早的生火方式。在中国古代神话故事中,有燧人见鸮鸟啄木,发出火光,感悟出钻木生火的道理。人们才知道把肉做熟了原来这么好吃,结束了远古人类茹毛饮血的历史。如今,黎族钻木取火技艺已列入国家级非物质文化遗产名录,所用器具由钻板、钻竿和弓木组成。先将钻板边缘刻出倒“V”形的燃屑槽,刻燃屑槽的作用是在钻坑里钻出火星后,让火星顺着燃屑槽掉到底下的引燃物上,然后再生火。为了使看不见的火星变成旺盛的火焰,必须用易燃的芯绒、芭蕉根纤维、木棉絮等引燃。用干燥的材料盘成鸟巢形状,尽量保持松软,然后垫上一层火绒。钻轴上方同样覆盖一个有凹槽的盖子握手,然后用绳索或像小号木弓形状的工具快速拉动,用磨出的木屑引燃生火。

因为钻木取火材料均为比较细小的木质器具,人们多认为史前的钻木取火材料不可能保存下来。其实不然,钻木取火器是新疆史前考古中常见的器物之一,一件取火板和一件钻头成套,或者单一的取火板(图44)。当然,单凭钻头和取火板是无论如何也钻不出火来,因为转速达不到所需要求。

图44 新疆考古文献中所见的部分钻木取火器

钻木取火有多种方式,其中,徒手法最简单也最为原始。最简单的钻木取火器仅由取火板和钻杆构成,其中,取火板边缘一般预制凹槽(流灰槽)以收集摩擦过程中所产生的木屑。洋海墓地出土的钻杆都较长,这样便于用手搓转,有一端磨圆并炭化,洋海先民在钻木取火活动中一定使用了徒手钻木的方式而获得火种。这种方法能出火,但费力费时也很困难。为提高效率,使用最多的是弓钻法或绳钻法,这种方法加速快,钻杆顶部可加压,增大摩擦力,很快就能钻出火来。得出这一结论经历了一个逐步认知的过程。1992年,笔者主持发掘了鄯善县苏贝希遗址、一号和三号墓地。在ⅢM27出土的皮质弓箭袋中,和木箭装在一起的是一根长30余厘米,直径约1厘米的直木棍,稍加粗的木棍两端平齐,中心各有一竖长孔,外缠皮条加固(图45-2)。接着,1995年在民丰县尼雅遗址发掘95MN1M4时,又一次发现了和苏贝希墓地相同的器物,存放位置也一样。这种器物在2003年洋海墓地多有发现,据不完全统计有15件之多,这些全是像前面提到的两端都有直孔的直木棍(图45-1、2、3)。由于洋海出土此物的墓葬保存欠佳,皮制弓箭袋不能很好地保存下来,仅存碎皮革,但钻杆总是和弓、箭、撑板、取火板在一起,有些取火板出土时还牢牢地系在弓箭袋上。如ⅡM223∶8,在一起出土的有带扣、弓、箭、撑板,还有搅拌棒。ⅠM183∶6和ⅡM143∶6共存的除上述器物外,还各有一件短小的单体弓。要知道,这个时期的弓都是做工精良的复合弓,这两件单体弓是例外,应该被视为钻弓。

图45 洋海等墓地出土的各式钻柱,它们出土时多装在弓箭袋中。1.钻柱2件,前端有插钻头的竖孔,尾端有凹槽,绳钻的钻柱。2.洋海和苏贝希墓地出土的钻柱。3.洋海墓地出土的钻柱。4.2012年在吐鲁番征集的1件带取火头的钻柱,出自洋海墓地。

2011年发掘吐鲁番加依墓地M8时,这种钻柱又出现了,同样是和木箭一起插装在皮弓箭袋中(图46)。

2012年,一个偶然的机会,为吐鲁番博物馆征集到一件钻柱。长36厘米,中部直径1厘米,两端稍粗,并且缠绕皮条加固,两端中心有孔,木棍坚韧沉重,为绣线菊木制成。它和以前出土的钻柱无异样,不同处在于,一端孔内插有一根木钉似的钻头,钻头长4.5厘米,直径0.6厘米,钻头木质松软,为铁线莲质,顶端有燃烧后残存的碳化物(图45-4)。至此才明确,原来以前在多处发现的两端有孔的直木棍竟然是取火钻杆,插上木钉似的钻头时合称为钻柱,上面孔用来固定压板,好实施弓钻。

图46 加依墓地木钻柱出土情形

图47 钻木取火器总是与弓箭袋同在

还有些保存较好的弓箭袋,出土时上面仍系着木取火板(图47-2、3),这是外出狩猎时经常会遇到急于果腹而常备之举。有些弓箭袋木撑板(图47-1)或木箜篌的颈杆上也留下了曾用作取火使用的钻孔遗痕,这当是急于用火又无取火板时的无奈之举。

在以前的发现中,有些墓地出土了保存完好的皮弓箭袋,大袋内装弓,附小袋内装木箭和钻柱,如洋海墓地ⅠM90、苏贝希ⅢM27、加依墓地M8所出土的那样。前提是当皮弓箭袋能保存时才能够见到。这说明在很大程度上,钻木取火的机会是和钻杆的所有者,携弓箭袋外出进行狩猎活动时才使用。在特殊情况下,连弓箭袋上的木撑板也可派上用场,甚至是搅拌棒或竖琴的连杆。在原始村落或驻地保存火种较便利(洋海和曲曼墓地所见“火坛”有可能就是用来保存火种的实用器),而骑马或乘车外出狩猎和放牧时却难以做到,在这种情况下,就必须带好取火用具。上述活动都离不开弓箭,将钻木取火器具悉数保存在弓箭袋中乃万全之举:安全保存,防潮湿,便于携带,一弓两用,使用方便。

鱼儿沟墓葬出土钻木取火器特别丰富,钻杆由绣线菊木制成,沉重坚韧,两端加固有孔。钻头均由铁线莲藤蔓制成,木质松软粗糙,有纵纹和隙孔,易燃。尤其是它的绒絮,遇火即燃。至今这一带仍然生长着这两种植物。还有三个用细枝条绕成的草团(鸟窝状),里面残存少量绒絮(图48)。

图48 仍在生长的铁线莲以及用它的藤蔓制作的取火器

洋海墓地出土这类钻杆比较多,在编写考古发掘报告时还不知道它的确切用途,因其长短粗细和用料与马鞭柄相似,最初将其归入马鞭柄类。后来发现,商周时期墓葬和车马坑中出土的木或铜的取火钻杆,至今还被认为是马鞭柄。原来,这种结实、光滑、两端有管口的短木棍是钻木取火用的钻柱,一端用来安装钻头,另一端用来固定压板,中间的光滑是使用时弓绳或绳索反复拉动摩擦所导致。

新疆气候干燥少雨,尤其吐鲁番盆地、哈密盆地、塔里木盆地更甚。保存在这里的文物古迹非常丰富,其他地方古墓葬里的易腐物质,如木器等,都在这里保存较好。钻木取火器具通常由木钻板(取火板)、木钻柱(钻杆+钻头)、稳定压力板、皮绳或单体弓、引燃物(草棍团和绒芯)组成。粗略统计,仅史前吐鲁番一地,就出土近百件。研究得知,还应有压板、弓木、皮条绳索,可能这些器物更难以保存,至今未能明确提取出来。钻木取火是一项技术活,取材和操作都需要经验积累、技术熟练。新疆出土的钻木取火器,是古代取火方式的实物证据,取火板边缘有成排的预制钻眼,每个眼位均设有流灰槽,蕴藏着热能的木屑在流灰槽附近不断堆积,导致木屑温度不断增高,当温度达到着火点时,引燃即可获取火种。

考古研究实物,上述器物的研究考证都经历了时间的检验,我享受这个过程①从1992年开始,笔者就关注文中所涉及的器物,曾数次作PPT预演,不断修改。。