水库支流异重流入汇区水沙演化特点试验研究

王婷 王远见 马怀宝

摘 要:为研究水库支流异重流入汇问题,借助水槽试验,分析了支流异重流入汇干流前后水流运动状态、异重流头部特点以及流速、含沙量变化,研究了不同影响因素条件下倒灌干流异重流浑液面、异重流头部流速以及倒灌长度的变化特点。研究表明:随着流量、含沙量及入汇角增大,异重流倒灌干流厚度、头部流速以及倒灌距离增大;随干流比降增大,异重流倒灌干流厚度、头部流速以及倒灌距离减小;流量、入汇角及比降对倒灌影响较大,而含沙量变化对倒灌影响较小。

关键词:支流异重流;交汇区;倒灌;浑水厚度

中图分类号:TV145 文献标志码:A

doi:10.3969/j.issn.1000-1379.2020.05.011

Abstract: By means of flume test and taking the tributary density flow as the research object, the paper analyzed the flow movement state, the head characteristics of density flow and the change of velocity and sediment concentration of backflow density from tributary into the main stream and studied the variation law of the muddy liquid level, the head velocity and the length of backflow density under different influence factors. The results show that with the increase of flow capacity, sediment concentration and inflow angle, the thickness, head velocity and backflow distance of the main flow are increased; with the increase of the gradient of main flow, the thickness, head velocity and backflow distance are decreased; the flow capacity, inflow angle and gradient have great influence to the backflow, but the change of sediment concentration has little influence to the backflow.

Key words: tributary density current; confluence area; backflow; muddy water thickness

1 引 言

对于修建在多沙河流上的水库,支流高含沙洪水入汇可引起局部地形大幅度调整,甚至产生较大规模的沙坝而形成二级水库,在一定程度上制约了水库综合效益的发挥。若支流位于水库回水区,支流洪水可直接形成高含沙异重流汇入干流库区,并分别向上游和下游扩散,不僅局部流场复杂,而且局部地形也会随之发生大幅度调整。例如刘家峡水库大坝上游1.5 km处汇入的支流洮河是一条多沙河流,洮河浑水多以异重流形式进入黄河干流,在干流形成沙坝,水库高水位时,沙坝阻挡泥沙在库区的输送;低水位时,沙坝拦蓄了其上游来水,影响水库综合效益。

目前,水库异重流入汇相关的研究成果大多限于干流异重流入汇,且主要集中在干流倒灌支流理论及数学模型模拟[1-4]、交汇区水流结构[5-8]、交汇区泥沙运动和河床演变[9-12]三个方面,研究内容主要涉及干流浑水以异重流或明流流态倒灌支流、支流浑水以明流入汇倒灌干流引起的相关问题,或者不同汇流比、干支流流量、入汇角等条件下支流清水或者浑水以明流入汇干流的交汇区域水沙演化及泥沙淤积规律等问题,针对水库支流异重流入汇问题的研究相对较少。谈广鸣等[13]将相当复杂的干支流异重流入汇运动问题用一个计算程序来处理,计算不同方案下的库区异重流运动和水库排沙情况,研究成果具有较大的科学价值与生产意义。但是,因为在计算中作了许多简化和假定,且未考虑以支流来水来沙为主的支流异重流倒灌干流问题,所以还有待进一步完善。除此之外,其他关于支流异重流入汇的研究成果较少,特别是对水库影响更为显著的一种状态,即支流高含沙异重流入汇而干流能量相对微弱的情况,支流异重流输移与倒灌基础研究方面几乎未有涉及。

笔者针对支流高含沙异重流入汇而干流能量相对微弱的情况,重点研究不同流量、含沙量、入汇角以及比降等条件下异重流入汇区的水流流态、异重流运动及扩散过程、浑液面变化规律,分析入汇区的流速、含沙量分布变化规律。

2 试验方案

2.1 试验水槽

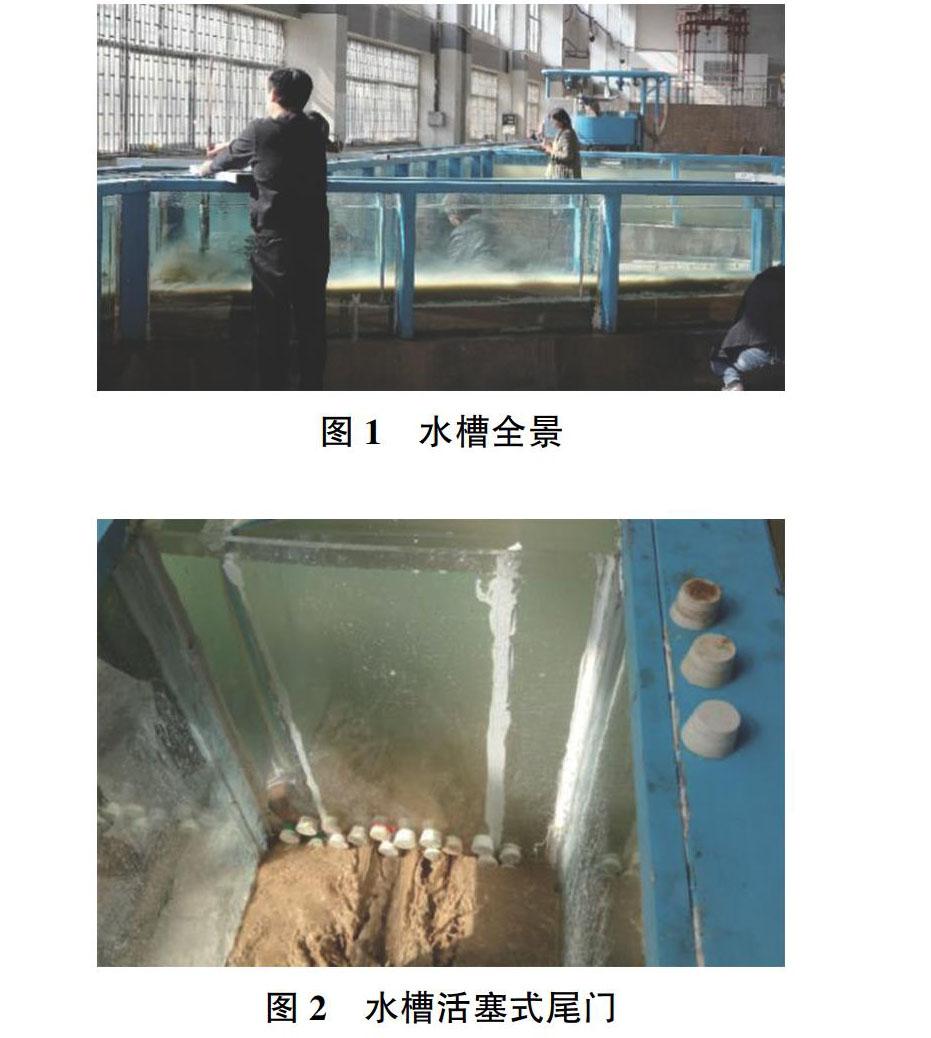

试验水槽见图1,干流长约30 m、宽0.45 m,两条支流入汇角分别为60°和90°,长约10 m,宽0.3 m。干支流进口配备电磁流量计和阀门控制清水进水流量,水槽前端设孔口箱控制浑水流量,尾部设活塞式尾门控制尾水位,见图2。

2.2 测验内容

试验过程中需要在干支流交汇区域以及支流异重流倒灌干流区域测验异重流的流速垂向及沿程分布,同时人工辅助观测交汇区水流流态、浑水厚度、异重流头部运行时间以及异重流倒灌长度。采用2D/3D电磁流速仪测流速,采用虹吸管分层取样,采用比重瓶法计算含沙量,异重流头部传播时间用秒表测量,浑水厚度及进入干流的异重流倒灌长度采用人工测量。测验断面位置如图3所示。

2.3 试验方案

试验目的是分析不同流量、含沙量、入汇角及比降等因素对支流异重流入汇区水沙演化及泥沙淤积的影响。结合工程实际,对不同影响因素进行组合,开展多组试验。

水沙条件:流量为0~4 L/s,含沙量为10~300 kg/m3,本研究针对支流异重流入汇而干流能量相对微弱情况,不考虑干流入库水沙条件。边界条件:考虑支流分别位于干流三角洲洲面段和三角洲前坡段,选取干流河底比降分别为0.015 0、0.001 5,支流比降为0.005 0。水库调度方式:蓄水排沙状态(干支流交汇区为异重流输沙)。模型沙采用黄河花园口河段淤积的细沙,d50为0.007 mm。

不同组次按“流量-含沙量-入汇角-比降(Q-S-a-J)”编号,如4-200-60-0.015表示支流入口流量为4 L/s,含沙量为200 kg/m3,支流入汇角为60°,干流比降为1.5%。

3 支流异重流入汇干流运动描述

3.1 支流异重流入汇干流前

异重流形成后,向前运动推动不同含沙量、颗粒级配与组成的悬沙不断发生掺混,其动力过程和淤积过程随时空演化,引起水流变形,如泥沙输移、冲刷或淤积、掺混、卷吸清水等,见图4。异重流从几何形态可分为3种明显部分,即头部、身体和尾部。异重流头部可概化为半椭球体,在大多数情况下,头部厚度略大于身体和尾部,这是因为异重流前进时受到前方清水施加的阻力。头部在异重流运动中起到了重要的作用,因为强烈的三维影响和集中的掺混主要发生在这里。异重流在头部之后产生大的波浪,形成了一个局部掺混区域,导致清水被卷吸进入异重流。身体部分又分为两个部分,密度较大的底部区和在此之上的悬浮掺混区之间的界面展现了身体的不连续性(水体分层),这导致了流速、含沙量及黏性的突然的垂向上梯度,见图5。

3.2 支流异重流入汇干流后

支流异重流经过口门进入干流后,由于约束边壁突然扩宽,因此异重流头部迅速扩大,形成“蘑菇云”形态,见图6。随后异重流继续前行到达干流边壁,受到干流边壁阻碍,异重流头部流线发生变形,浑水发生爬高、卷吸、掺混清水等现象(见图7),并产生巨大的局部能量损失,浑水的动能变为势能和热能,又转化为动能,同时向干流上下游扩散,在干支流交汇区形成旋涡,造成水流强烈的紊动,见图8。受地形条件影响,倒灌干流上游的异重流厚度明显小于支流内部的,见图9。

持续释放一定流量的浑水进入水槽支流,异重流便继续向前运动,经过支流口门流向干流上下游。流向下游的异重流到达尾门后排泄浑水,保持浑液面不抬升。尾门排泄浑水前,倒灌干流上游的异重流运动状态与支流异重流相似,见图10。尾门泄流后,倒灌进入干流的浑水运行速度减缓,并且部分浑水向下游运动,干流上游浑水运行至支流口时,一部分倒灌进入支流,一部分流向下游,在支流口形成上下两层浑水运动层,见图11,其中底层浑水为支流来水进入干流后向干流上下游运动,上层为干流浑水倒灌进入支流。

从试验过程可以看出,支流异重流在密度差和动水压力差的作用下进入干流上游,密度差由含沙量的差异产生,动水压力差是由边壁阻力和支持力作用产生的。受水沙条件、边界条件以及能量损失等影响,支流异重流倒灌干流运行一定距离后将不再前行。

4 流速、含沙量分布

各测验断面流速、含沙量垂线仍然为异重流分布规律:上层清水没有流速,清浑水交界面以下随着水深增加流速增大,在接近底部时达到流速最大值;上层含沙量较小,随着水深增加,含沙量逐渐增大,其极大值位于底部,如图12所示。对比各断面流速、含沙量可以发现:随着异重流向前运行,流速、含沙量逐渐衰减。在支流内部(支流内部表示支流进口至干支流交汇处,下同),即从1断面至2断面,流速、含沙量衰减相对较慢;在交汇区,即从支流口门2断面流向干流上游3断面和干流下游5断面,流速、含沙量衰减较快;倒灌干流上游(干流上游表示支流口门至干流上游部分,下同),即从3段面至4断面,流速、含沙量衰减幅度也较快,而干流下游(干流下游表示支流口门至干流下游部分,下同),即从5断面至6断面,流速、含沙量衰减幅度相对较小。

5 异重流头部流速分析

异重流头部流速变化如图13所示,可以看出,异重流输移过程中,头部流速沿程衰减。异重流从支流内部输移至干支流交汇区时,分别向上下游输移,其中分流后流向干流上游的異重流流速先出现骤降,之后慢慢衰减,而流向干流下游的异重流,头部流速衰减相对较慢。

交汇区倒灌干流异重流头部流速与流量、含沙量、入汇角及干流比降密切相关。不同流量异重流倒灌头部流速如图14所示,可以看出,在含沙量、入汇角和比降相同的条件下,随着流量增大,异重流倒灌头部流速增大,倒灌流速衰减幅度随着流量增大而增大,倒灌流速沿程衰减趋势表现一致。

不同含沙量异重流倒灌头部流速如图15所示,可以看出,在流量、入汇角及比降相同的条件下,随着含沙量增加,异重流倒灌头部流速增大,倒灌流速沿程衰减速度较快。不同入汇角异重流倒灌头部流速如图16所示,可以看出,在其他条件相同的条件下,入汇角越大,意味着倒灌流量越大,异重流倒灌头部流速越大,异重流头部衰减速度相对较慢。干流比降越大,意味着倒灌爬坡消耗能量越大,异重流头部流速衰减越快。

6 浑液面高程及异重流厚度分析

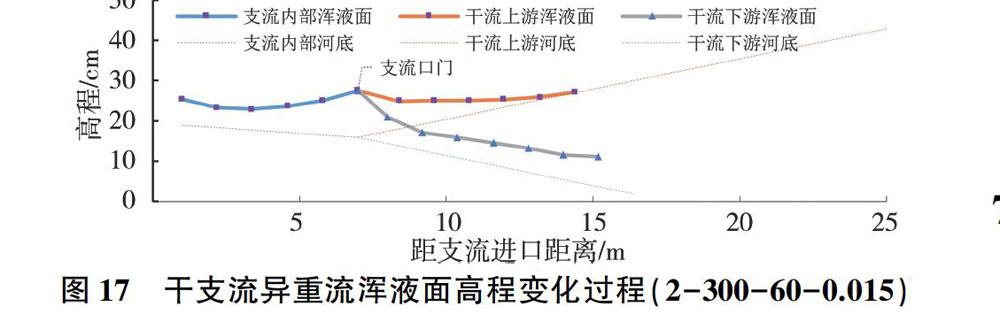

干支流异重流浑液面高程变化过程如图17所示,可以看出,从支流进口至交汇处支流口门,异重流浑液面高程经历先下降后抬升的过程。浑液面下降主要是因为异重流刚刚形成,受水压力作用收缩,从而引起浑液面下降;在接近支流口门处抬升,主要是因为干支流交汇区异重流运行受阻,支流口门异重流壅高。异重流运行至交汇区后,分别向干流上下游扩散,浑液面高程降低,其中向上游倒灌部分的异重流浑液面基本保持水平,而向下游运行的异重流浑液面与河底基本保持平行。

浑液面高程与流量、含沙量、入汇角及干流比降等因素有关。受地形条件影响,将通过异重流厚度来对比不同因素对倒灌浑液面高程的影响,如图18~图21所示。在其他因素相同的条件下,入库流量较大时,倒灌流量较大,异重流厚度较大,浑液面较高;异重流厚度与含沙量存在较弱的正相关关系,即随着含沙量增加,异重流厚度有所增加,但变化不大;较大的入汇角意味着较多的倒灌分流量,异重流厚度也较大;干流比降越大,异重流厚度衰减越快。

7 倒灌距离分析

异重流倒灌距离随流量变化如图22所示,可以看出,随流量增大,异重流倒灌距离增加。也就是说,流量增大,干流上游倒灌分流量增大,倒灌能量增加,倒灌长度增加。异重流倒灌距离随进口含沙量变化如图23所示,可以看出,随进口含沙量增加,倒灌距离有所增加,但变化不大。干流比降越大,意味着倒灌爬坡消耗能量越大,倒灌能量损失较大,倒灌距离越小。此外,随入汇角增大,倒灌距离增加。

通过前述分析可知,异重流倒灌距离与流量、含沙量、比降、入汇角有关,不同因素对倒灌距离影响程度不同。其中,流量、比降和入汇角对异重流倒灌影响较为明显。根据试验数据,通过回归分析,得到异重流倒灌距离与流量和比降的关系式。需要说明的是由于含沙量影响较小,大部分试验组次的入汇角采用60°,本次回归不考虑含沙量和入汇角影响。

图24给出了利用式(1)得到的倒灌距离计算值与实测值对比。可以看到,计算结果与实测值吻合较好,可见式(1)对预测支流异重流倒灌干流运行距离有一定的参考价值。

8 结 语

基于水槽试验,初步分析了不同流量、含沙量、比降以及入汇角等因素对异重流水沙演化的影响。研究表明:随着流量、含沙量及入汇角增大,异重流倒灌干流厚度、头部流速以及倒灌距离增大;随干流比降增大,异重流倒灌干流厚度,头部流速以及倒灌距离减小;流量、入汇角及比降对倒灌影响较大,而含沙量变化对倒灌影响较小。

由于支流高含沙洪水具有历时短、强度大的特点以及支流边界条件的特殊性,因此使得水库支流異重流物理特性及其对工程的影响不同于干流异重流。关于支流异重流入汇区水沙演化、支流异重流倒灌干流运动规律以及交汇区泥沙淤积分布规律等尚需要深入开展研究。

参考文献:

[1] 韩其为.水库淤积[M].北京:科学出版社,2003:108-130.

[2] 冯小香,张小峰,谢作涛.水流倒灌下支流尾闾泥沙淤积计算[J].中国农村水利水电,2005(2):54-56.

[3] 张俊华,马怀宝,王婷,等.小浪底水库支流倒灌与淤积形态模型试验[J].水利水电科技进展,2013,33(2):1-4,25.

[4] 王婷,陈书奎,马怀宝,等.小浪底水库1999—2009年泥沙淤积分布特点[J].泥沙研究,2011,36(5):60-66.

[5] WEBER L J, SCHUMATE E D, MAWER N. Experiments on Flow at a 90° Open-Channel Junction[J].Journal of Hydraulic Engineering,2001,127(5):340-350.

[6] 茅泽育,赵升伟,罗昇,等.明渠交汇口水流分离区研究[J].水科学进展,2005,16(1):7-12.

[7] 王协康,刘同宦,王宪业,等.受支流入汇作用主河推移质运动演化特征试验研究[J].四川大学学报(工程科学版),2005,37(6):9-12.

[8] 刘同宦,郭炜,詹磊.90°支流入汇区域时均流速分布特征试验研究[J].水科学进展,2009,20(4):485-489.

[9] 陈立,段涛,闫涛,等.库区交汇流河段泥沙淤积特性研究[J].四川大学学报(工程科学版),2013,45(3):57-62.

[10] SZUPIANY R N, AMSLER M L, PARSONS D R, et al. Morphology, Flow Structure, and Suspended Bed Sediment Transport at Two Large Braid-Bar Confluences[J].Water Resource Research,2009,45(5):405-415.

[11] RHOADS B L, RILEY J D, MAYER D R. Response of Bed Morphology and Bed Material Texture to Hydrological Conditions at an Asymmetrical Stream Confluence[J].Geomorphology,2009,109(3-4):161-173.

[12] 王平,张原锋,侯素珍,等.黄河上游高含沙支流入汇与交汇区淤积形态试验研究[J].四川大学学报(工程科学版),2013,45(5):34-42.

[13] 谈广鸣,张小峰.库区干支流异重流入汇运动分析[C]//第二届全国泥沙基本理论研究学术讨论会论文集.北京:中国建材工业出版社,1995:139-146.

【责任编辑 张 帅】