对参照依赖错误归因的实验研究

杨 畅

(上海交通大学 安泰经济与管理学院,上海 200030)

1 基于预期的参照依赖

传统的期望效用理论(expected utility theory)假设人的行为是理性的,会基于期望效用最大化进行决策。但是,大量的实证和实验研究表明人的决策行为受到非理性因素的影响,比如参照依赖。参照依赖指的是人将自身的结果基于某一参照点进行比较,来判断得失:若超过参照点,则有获益的感觉;若低于参照点,则有损失的感觉。

1979年Kahneman和Tversky提出了前景理论(prospect theory),其中重要的两个观点就是人是参照依赖以及损失厌恶的。Köszegi和Rabin(2006)发表的文献对“人们如何看待得失”这一问题提出了一个更清晰的解释框架,他们认为人是以预期作为参照点的,被称为基于预期的参照依赖。他们提出了一个基于参照依赖偏好和损失厌恶的模型(KR模型),该模型将人的效用分为消费效用(consumption utility)和损益效用(gain-loss utility),其中前者就是传统意义上的效用,而后者由前者推导而来,表明人来自得失感觉的效用相对消费效用的大小。参照点则是由经济环境内生决定的,KR模型假设一个人的参照点是他最近对结果的理性预期。

比如说,一个人对其当月工资的预期是5000元,结果发了6000元工资,他会有获益的感觉,相比起预期工资是6000元而最终发了6000元,他获得的效应会更高;反之,如果他对当月工资的预期是5000元,结果只发了4000元,他会有损失的感觉,相比起预期工资本来就只是4000元而最终发了4000元,他获得的效用会更低。而且相对参照点,损失给人带来的效用降低的幅度,比起相同额度的获益给人带来的效用增加的幅度更高,也就是说预期工资为5000元时,收到4000元工资给人带来的损失感觉比收到6000元工资给人带来的获益感觉更明显,这就是损失厌恶。

Aberler et al.(2011)通过一个实验发现了支持基于预期的参照依赖理论的证据。他让被试以相同的概率随机获得一个固定报酬和基于完成任务数的累计计件报酬中的一个,发现给定更高的固定报酬时,被试完成的任务数也会显著提高,而且许多被试会在累计计件报酬等于固定报酬时停止工作。Markle et al.(2018)则通过对马拉松选手的研究找到了支持基于预期的参照依赖理论的证据。

2 对参照依赖的错误归因

错误归因(Misattribution),也称归因偏差(attribution error),是来自心理学的一个概念,指的是人们对个人行为及结果进行不准确归因的现象,形成这种偏差往往可能是有意也有可能是无意的。比如说一对异性在危险环境下更容易相爱,因为人们会将因为危险环境导致的心跳加速等生理反应错误归因到以为自己对对方产生了心动的感觉(Dutton & Aron, 1974)。人们在口渴的时候品尝一款新饮料会对其给出更高的评价;在一个更好的天气去主题公园玩耍的人,计划重游故地的可能性更高(Haggag & Pope,2016)。

对参照依赖的错误归因指的是人们对参照依赖损益感觉的错误归因。参照依赖理论认为人们会以一个参照点作为参照来获得效用,如果最后的结果超过参照点,这种正面的惊喜感会带来获益的感觉,若最后结果低于参照点,这种负面的惊讶感则会带来损失的感觉。但有时候人们往往不会意识到自己的这种情绪是来自与参照点的比较,而会将这种正面的惊喜感或负面的惊讶感错误归因到结果本身,认为结果“变好了”或者“变坏了”,从而产生对参照依赖的归因偏差。

前一节关于工资的例子,如果一个人当月对工资的预期是5000元而最后发了6000元,由于参照依赖他会有获益的感觉,从而增加了他的效用,但是当他回顾这段经历的时候,可能不会完全意识到自己的情绪是来自和预期的比较,从而将这种获益错误归因到自己做的工作和对应的工资上,从而增加其之后的工作积极性;反之如果这个人对当月工资的预期是5000元而最后只发了4000元,他会有损失的感觉,而他不会完全意识到自己的这种感觉是因为参照依赖,从而将其错误归因到自己所做的工作和对应的工资上,从而减少其之后的工作积极性。

3 理论模型

本节将展示一个决策者从经历中学习从而产生信念偏差的模型,他将使用过去某一行为产生的收益来预测他将来从该行为中获得的收益,但是他将忽略先前的行为产生收益是如何被过去的预期所影响的。首先介绍决策者的参照依赖效用函数,然后加入错误归因的因素:决策者会错误地将获益或损失的感觉归因于结果本身,从而导致了其产生有偏差的信念。

基于2006年KR的基于预期的参照依赖模型,人的效用分为消费效用(consumption utility)和损益效用(gain-loss utility),效用函数形式为

U(x)=V(x)+μ(x-r)

其中,x表示其实际的结果,r表示作为参照点的预期,如果对结果的预期是一个概率分布,则r表示对该结果的预期的期望,V(x)表示人从x直接获得的消费效用,μ(x-r)表示损益效用。损益效用函数的形式如下:

其中,η≥0,λ>1。η是一个权重参数,刻画的是损益效用相对于消费效用的大小,而λ>1表示人是损失厌恶的。

这样在获益情况下,错误归因者会高估结果,在损失情况下,其会低估结果。而且,在回顾过去的经历中一旦形成这种错误的印象,在根据过去对事情的认知来进行决策时,就会根据有偏差的认知做出有偏差的决定。

4 实验设计

我们设计了一系列实验来探讨对参照依赖的错误归因现象是否存在,以及其影响因素。本文采用了一个实际努力任务(real effort task)实验,以模拟真实的工作场景,从而研究决策者是否会以对报酬的预期为参照,并且错误归因它从而导致后续做出有偏差的决策。

本次实验分为三个阶段,在第一阶段和第二阶段,被试都需要各完成15个任务,以获得一个指定的报酬,并且在第二阶段开始前通过BDM机制收集被试在第三阶段最大意愿完成任务的数量。任务为在一个3×3的矩阵中找出最大的两个数字求和,回答正确才视为完成一个任务,并且才可以进入下一个任务,若回答错误则需要重新回答。

本文的对照组完成前两个阶段可以获得的报酬数量是直接给定的,并在实验一开始就告知被试。我们设计了两种不同的对照组,分别为前两个阶段可以获得30元和45元的报酬,分别标记为C30组和C45组。在第二阶段开始前被试可以选择为了得到第三阶段的15元报酬最大意愿完成的任务数WTW(willness to work),这个选择在0~100,接着被试进行第二阶段的任务。第二阶段的任务完成后,电脑将在0~100的整数中按相同概率选择一个随机数。根据BDM机制,如果该随机数小于或等于被试先前选择的WTW,则该被试在第三阶段进行的任务数目为该随机数,并且可以获得第三阶段的15元报酬;如果该随机数大于被试选择的WTW,则该被试不能进行第三阶段任务,也无法获得第三阶段的15元报酬。

本文的实验组与对照组的区别在于,前两个阶段的报酬不是直接给定的,而是被试在实验开始后,在30元和45元两种额度中按相同的概率随机分配到的。也就是说,被试一开始会知道其各有50%的概率获得两种报酬中的一种,然后他们通过点击实验程序的按钮随机获得某一种报酬额度。获得30元的被试记为T30组,获得45元的被试记为T45组。之后被试开始进行第一阶段的任务,然后选择第三阶段为了获得15元报酬的最大意愿完成任务数WTW,随后的实验流程与对照组是一样的。

5 理论预测

我们对本次实验的结果进行了基于不同理论的预测。

基于传统经济学理论,人是理性的,在进行决策时以效用最大化来作为依据,选择为了得到第三阶段的15元而最多愿意完成的任务数,只是根据其自身对单位任务所耗成本的认定来决定,这个与前两个阶段的报酬高低无关,与前两个阶段的报酬是否随机得到的也无关。因此,基于传统经济学理论,四个不同的实验组的决策者选择的WTW是相当的:

T30 = C30 = C45 = T45

基于没有错误归因的参照依赖理论,人们进行决策时会选择一个参照点,根据对比参照点的高低获得效用。在前两个阶段给定30元的被试,单个任务的报酬为1元,若以此为参照点,被试为了得到第三阶段的15元报酬按比例应该完成的任务数为15个,被试选择的数越大,损失就会越大;而前两个阶段给定45元的被试单个任务的报酬为1.5元,被试为了得到第三阶段的15元报酬按比例应该完成的任务数为10个,被试选择的数越大,损失就会越大。30元组别的被试作为参照点的任务数更高,因此基于参照依赖理论,前两个阶段报酬30元的被试的WTW高于45元组别。在没有错误归因的情况下,报酬随机的实验组中的决策者随机得到某一种报酬后可以正确地将这种损益的感觉剥离出来,从而与直接给定相同报酬的对照组的被试拥有相同的对先前经历的任务和对应报酬的认知,因此前两个阶段的报酬是否随机对后续的选择不会有影响。综上,基于没有错误归因的参照依赖理论,四个不同的实验组的决策者选择的WTW排序是

T30 = C30 > C45 = T45

基于对参照依赖错误归因的理论,人们在经历过有参照依赖的效用后,无法完全剥离参照依赖产生的损益感觉时,会将这种损益感觉错误归因到所经历的结果本身。给定30元报酬和给定45元报酬的对照组的比较,和没有错误归因的参照依赖理论中的预测是一致的,即C30 > C45。而随机得到30元报酬的在随机到30元报酬时会产生损失的感觉,如果决策者对此错误归因到该结果本身,从这30元得到的效用会降低。因此,相对直接给定30元报酬的对照组,随机得到30元报酬的被试对第三阶段的15元收入的认知也会产生变化,认为从这15元的收入得到的效用更低,从而选择的WTW更低。而随机得到45元报酬的被试相对给定45元报酬的被试选择的WTW会提高。基于对参照依赖错误归因的理论,四个不同实验组的决策者选择的WTW排序是

C30 > C45 & T30 < C30 & T45 > C45

6 实验结果分析

本次实验通过上海交通大学Smith经济学实验室的招募系统进行被试招募,所有被试均为上海交通大学在校生,实验通过Z-tree软件在Smith经济学实验室中进行。一共四场对照组实验,给定30元报酬和给定45元报酬的各两场,一共三场实验组实验。被试一共有148人,其中男性96名,女性52名。按实验组别分,C30组一共47人,其中男性29人,女性18人;T30组一共30人,其中男性21人,女性9人;C45组一共41人,其中男性28人,女性13人;T45组一共30人,其中男性18人,女性12人。

(1)两个对照组的WTW对比

C3O组选择的WTW平均值为61,C45组选择的WTW平均值为51,C30显著大于C45组(T检验P值 = 0.058)。

这说明被试在前两个阶段相同类型和数量的任务下,给定的报酬越高,选择第三阶段的最大意愿完成的任务数越低。原因是被试会以前两个阶段的任务数和报酬作为参照,这一点和之前参照依赖理论(无论有无错误归因)的预测是相符的。

(2)30元低报酬对照组和实验组对比

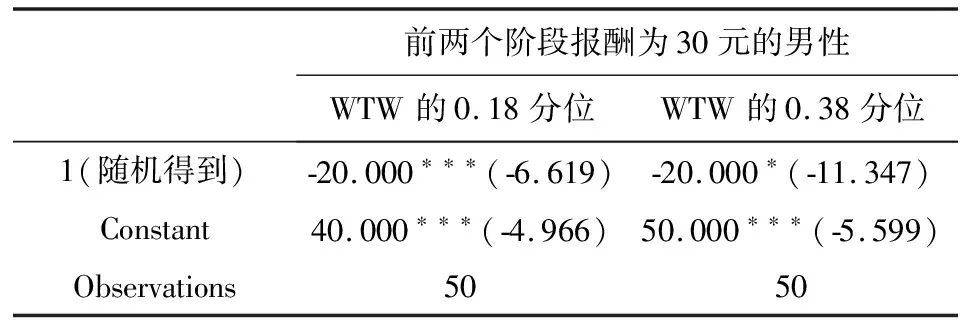

C30组选择的WTW平均值为61,T30组选择的WTW平均值为56,但差异并没有显著性(T检验P值 = 0.7)。加入性别因素分析,将数据分为男性和女性两组,并以WTW为因变量,是否随机得到30元(是否实验组)作为自变量,进行分位数回归(见表1)。随机得到30元的男性相比直接给定30元的男性,选择的WTW的0.18分位数从40显著下降到了20,WTW的0.38分位数从50显著下降到了20。对于女性来说,没有得到显著结果,说明是否随机得到报酬对其后续选择没有影响。

表1 30元报酬的男性选择的WTW的分位数回归

对男性的分位数回归结果符合我们基于对参照依赖错误归因理论做出的假设,即随机得到30元较低报酬的决策者相对直接给定30元的决策者,在后续为了15元愿意付出的努力减少了。

(3)45元高报酬对照组和实验组对比

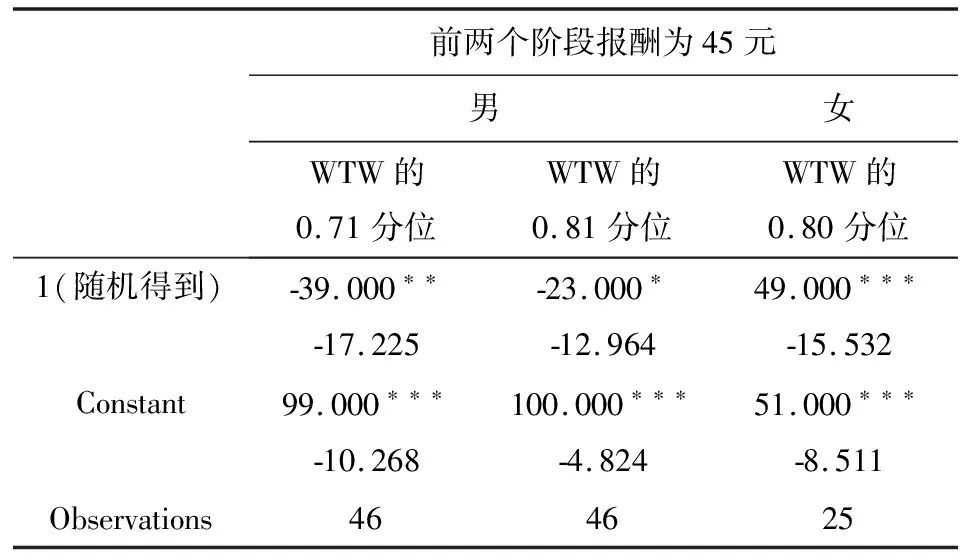

C45组选择的WTW平均值为51,T45组选择的平均值为53,但差异没有显著性(T检验P值 = 0.78)。同样,加入性别因素分析,将数据分为男性和女性两组,和30元组的情况类似进行分位数回归(见表2)。对于男性来说,在前面两个阶段随机得到45元高报酬的男性相对直接给定45元报酬的男性,选择的WTW的0.71分位数从99显著下降到了39,选择的WTW的0.81分位数从100显著下降了23。对于女性来说,在前面两个阶段随机得到45元高报酬的女性相对直接给定45元报酬的女性,选择的WTW的0.80分位数从51显著提升到了49。

表2 30元报酬的男性选择的WTW的分位数回归

对女性的分位数回归结果符合我们基于对参照依赖错误归因理论做出的假设,即随机得到45元较高报酬的决策者相对直接给定45元的决策者,在后续为了15元愿意付出的努力提升了。而对于男性,我们得到了完全相反的结果,原因可能是随机得到高报酬后,由于收入效应导致男性后续的工作意愿降低。

(4)实验结果总结

首先发现了参照依赖存在的证据,在实验中,前面30个任务获得45元收入的被试在面对后续的15元收入时选择的工作意愿显著低于前面30个任务获得30元收入的被试,原因是他们在进行后续判断时会以前面进行过的任务和获得的相应收入作为参照。

其次,在探讨决策者是否会错误归因参照依赖效应时发现男性和女性出现了不同的结果。对于男性来说,在前面的两个阶段不论是随机得到30元低报酬还是45元高报酬,相对直接给定30元报酬或45元报酬的对照组男性来说,其后续为了获得15元报酬的工作意愿都下降了。我们认为随机得到30元低报酬的男性会将此结果与50%概率获得30元和50%概率获得45元的预期进行比较,从而有损失的感觉,而由于决策者不能完全认识到自己的这种情绪,将其错误归因到正在进行的任务和报酬本身,从而降低工作意愿。而随机得到45元高报酬的男性可能是因为收入效应导致其后续工作意愿降低。

对于女性来说,随机得到30元报酬相对给定30元报酬在后续的工作意愿选择没有显著差异,而随机得到45元高报酬相对给定45元报酬,会提升女性的工作意愿,这与之前分析的对参照依赖的错误归因模型下的预测是一致的。

7 结论

本文首先通过对参照依赖理论和错误归因理论的分析,提出了参照依赖错误归因的理论模型。为了研究错误归因参照依赖效应这一现象是否存在,以及探索可能的影响因素,设计了相应的实验进行研究。根据实验结果,发现了对参照依赖错误归因的部分实验证据,并且这一现象有性别差异。男性会将不利的结果归因到外界,从而降低工作积极性,但不会将有利的结果归因到外界,反而会因此产生“高枕无忧”想法,而降低后续的工作意愿。女性不会将不利的结果归因到外界,但会将正面结果归因到外界,从而提升工作积极性。

本研究的理论和实验结果对企业制定薪酬激励政策以及对员工的预期管理等有参考价值。对于男性员工来说,公司需要制定相对清晰透明的薪酬制度,使得员工能够根据自身的评估对自己未来的薪酬有一个比较准确的预期,以防止实际薪酬低于预期而打压男性员工的积极性。而对于女性员工来说,通过适当的超过其预期的薪酬激励,会提升其工作积极性。