例谈化学教学设计之情境线索

杨宝权 袁林

摘要:好的教学设计需要一条或多条好的线索作支撑,串联起教学单元、知识和活动。利用情境发生、发展的过程联结教学内容,则形成了教学的情境线索。结合已有的优质课例探讨教学情境线索常见的建构途径(如以问题、实验、故事、生活、化学史为线索等),可让看似碎片化的化学知识寓于真实有趣的教学情境中,从而让学生喜欢化学、爱学化学。

关键词:教学设计; 情境线索; 化学教学

文章编号:1005-6629(2020)09-0041-05

中图分类号:G633.8

文献标识码:B

1 问题提出

新课程提倡教师对教学要进行“设计”,教学设计涉及的内容很多,情境创设就是其中一个重要方面。现代教学理论认为:知识绝不能从它本身所处的环境中孤立出来,学习知识的最好方法就是在情境中进行[1]。《义务教育化学课程标准(2011版)》明确要求:努力创设真实而有意义的学习情境[2]。自新课程实施以来,广大化学教师对教学情境投以高度的关注和热情,以“教学情境”为关键词在知网搜索可得到相关论文达778篇。同时,一个好的教学设计也需要一条或多条好的线索支撑,以把各个教学单元、知识和活动串联起来,从而保证教学的流畅性和高效性。那么,如何进一步合理构建教学情境,从而形成一以贯之的课堂教学线索?笔者为此结合教学实践作深入探讨。

2 研究现状

美国科罗拉多大学“学习环境”研究专家威尔逊认为:一节课由许多板块构成,板块间可利用课堂情境的脉络发展关系联结在一起。心理学研究也证实,情境线索可以作为来源记忆中的信息对知识记忆的提取产生促进作用,专家称之为情境线索效应[3]。

国内在进入21世纪后,建构主义教学思想,尤其是社会建构主义教学理论被教育界广为接受,教学线索和教学情境也引起高度重视,被大量深入地研究。然而目前对“情境线索”研究的论文还不多见,但与此相近的教学形式——“境脉”已经引起了教师的关注。“境脉”的英文原文是“context”,在英汉词典中的语义是指“上下文”“语境”“文脉”,指“人或事存在于其中的各种有关的情况”、来龙去脉、背景、环境等等[4]。李宏春[5]等以案例为依托对化学课堂境脉的内涵、特征等进行了初步的阐述,周盼盼、孙美荣[6]则进一步指出,应该把情境脉络与知识脉络有机融合,促进学生自觉自主建构知识网络。

目前,“境脉”虽频频出现在教育学习理论中,但多见于语言类学科(上下文和语境分析)和信息技术学科。综合已有化学课堂境脉的研究,只是取其字面含义——“情境脉络”,即情境线索。

3 情境线索的内涵

“情境”,一般指“情景、境地”。教学情境是经过教师加工的、与教学内容相适切的、包含问题的特殊的教学事件,能够为学生的学习提供有效素材和知识背景,激发学生的学习兴趣,帮助学生发现问题,以引起学生的化学学习行为——主动探索、解决问题,从而获得知识、形成学科能力。

如果利用教学情境发生、发展的过程联结教学内容,设计一项重大任务或一些问题,以支撑学习者所有的学习活动[7],则构成了教学的情境线索。实践表明,清晰而流畅的情境线索不仅使教师的教学有条不紊地开展,而且能使人感到主题鲜明、层次清晰、重点突出,同时也具有以下作用:有助于构建统一、有序的教学时空,从而优化课堂教学结构;有利于学生构建思维模型和理解图式[8]。

4 情境线索的建构途径和方法

4.1 利用问题建构情境线索

其实,问题这一概念本身就包含着“情境”的意蕴,它是“人不具备跨越所在的此岸与欲去的彼岸之间的裂缝的方法时所处的一种情境”[9]。以问题为线索亦称“问题串”,顾名思义就是把一系列问题穿成一串,当然这些问题是相互关联,且有梯度的,是层层深入的。通常的做法是设置一个综合情境(或实验),然后学生围绕情境(或实验)提出一系列问题,教师引导学生围绕这些问题开展学习。

高文教授认为:创设的社会情境,应能诱发学习者的问题,并利用它们刺激学习活动或确定某一问题,使学习者迅速地将该问题作为自己的问题,并投入到问题的解决过程中去[10]。

案例1 “我们周围的空气”复习

2017年江苏省初中优质课大赛,张鹏老师执教了“我们周围的空气”复习课,他事先录制了一段视频——“鱼在旅途”:在常州将金鱼和水放入塑料袋中,同时分别向袋中放少许某种固体或充入少量某种气体,并进行密封,然后带到南京的课堂教学现场。教师以此为基本情境,让学生提炼问题,这样就形成了课堂教学的问题线索(见图1)。

张鹏老师围绕上述问题不断地引领学生回顾空气的组成和测定、氧气的性质和制法、氧循环与碳循环等知识内容,并进行整合、迁移,提升学生的思维能力。当然,再加上教师课堂精彩的演讲,两者相得益彰,取得了很好的教学效果。

4.2 利用故事建构情境线索

著名作家王开岭先生曾经指出,故事是吸引观众、传递价值理念唯一有效的方式。美国教育学家多尔认为,我们需要将科学的理论与逻辑、故事的想象力与文化,以及精神的感觉与创造性结合起来[11]。中央电视台的记录片“舌尖上的中国”中每种美食都与人物的故事结合,给观众留下了深刻的印象。化学的课堂也应该是充满着故事的课堂,每个知识的起源与发现背后都有一段绮丽、美妙的故事,每個知识的应用也会产生吸引学生的故事,因此每个教师都应成为讲故事的高手。

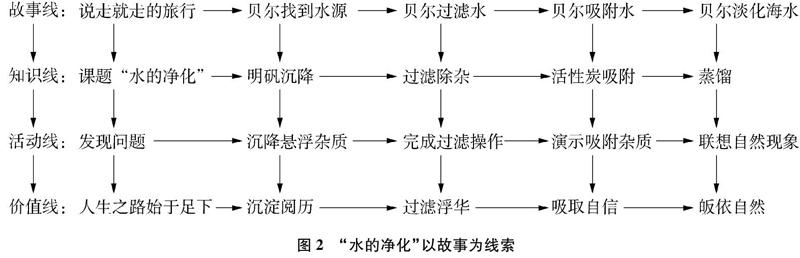

案例2 水的净化[12]

2016年全国化学教学交流活动,陈彪老师展示了“水的净化”教学,他选择了一档户外探险的真人秀节目——“荒野求生”作为故事源,充分挖掘其中的教学素材。陈老师依据教学设计思路和九年级学生心理,截取了主人公贝尔·格里尔斯走进野外、寻找水源、过滤泥沙、吸附颜色、海岛用水等五小段视频,并补充了一段自我录制的明矾净水的视频,创设了具有一定情绪色彩的、生动形象的化学场景,然后合理地编辑,前后串联,形成教学线索(见图2)。本节课层次分明、线索清晰,将学习的内容犹如画卷般自主展开。

实践证明,教学情境以视频的形式出现比以文本的形式出现更具有视觉冲击力,也更具有简洁性、可视性和空间立体感。随着多媒体技术的发展,尤其是多种具有强大编辑功能的教学软件的开发,微视频故事在化学课堂中可成为很好的情境线索载体。

4.3 利用實验建构情境线索

教学实践中教师往往重视新授课(特别是元素化合物教学课)情境的创设。但在核心素养视域下,复习课被赋予独特的教育价值和课程意蕴,即对知识的回忆、提取和重组,是学生面对更加复杂的学习情境时理解特定信息、实现知识整合和问题解决的策略行为[13]。因此,情境的创设对复习课同样重要。利用典型实验建构教学情境线索是复习课情境创设的重要方法之一,这既是对典型实验的重温,又可作为解决新问题的载体。实验内容的来源十分广泛:即来源于生产生活实践如家庭小实验、科学创新如报刊杂志上的创新实验、课后习题、教学疑难问题以及教材等等,但又非这些实验的简单再现,而是基于实验和知识内容的整合和提升。

案例3 酸碱盐性质的复习

酸、碱、盐内容是初中元素化合物知识的总括,历来是初中化学学习的重点与难点。在单元复习课中既要实现对知识的唤醒,又要做到思维、方法的觉醒,是一线教师所追求的复习课样态。徐州市第十三中学马逸群老师创设了极具冲击力的实验情境——彩虹管实验,并以“彩虹管引发的探究”(装置见图3)总领全课,引发学生思考和探究,取得了很好的教学效果[14]。马老师首先通过一个彩虹管(内盛紫甘蓝汁液和盐酸,然后倒入部分变质的烧碱溶液),引发后续的3个多米诺化学实验,在锥形瓶中分别产生了不同的现象(锥形瓶②中有浑浊、锥形瓶④中溶液变黄色、烧杯中有气泡等),以一系列实验现象为载体形成问题,从而构成了教学线索(见图4)。

本节课通过“彩虹管”及系列实验巧妙囊括了初中阶段典型的复分解反应。以实验线索为载体形成的系列问题,又将分散在不同阶段的酸、碱、盐的零散知识有机地整合起来。学生在问题解决的过程中动手、动脑,自然地唤醒知识、方法和思维,从而实现了知识的自主建构,以及证据推理与模型认知素养的培养。由此可见,新颖的实验情境线索让复习课产生了无穷的魅力,也让化学课堂注入了鲜活的灵魂。因此,这种教学方式在单元复习课中有较高的应用价值。

4.4 利用生活经历建构情境线索

学生的生活经历大致可分为:曾经经历、正在经历、必将经历三种情况。谁都曾经年少过——“曾经经历的生活”帮助学生审视化学在其中的存在;成长的烦恼——“正在经历的生活”引导学生利用化学知识解决现实问题;我们即将长大——“必将经历的生活”则引领学生成长的品质,体现学习的发展价值,实现课程的目标要求,引导学生学会学习,学会生存,能更好地适应现代生活。将课堂教学与学生的生活相结合,也是体现化学学科的社会价值,培养学生化学核心素养的重要途径。

案例4 纯净物中元素之间的质量关系[15]

在本节课中,笔者选择了小媚栽培花卉这一生活事例,挖掘了其中与课题有关的内容——养花需要肥料——花肥中含有哪些元素——这些元素之间存在什么样的质量关系——如何进行相关的计算等等,以此引导学生开展学习。在情境中讲述了小媚养花过程中遇到的问题,并以这些问题形成了教学线索(见图5)。

养花是学生熟悉的一种实践活动,可以陶冶学生的情操、培养学生热爱生活的情感、提高学生的生活品味。这种身边的实践活动,对学生有着强烈的吸引力。另外,学习过程同时也是学生体验解决生活问题的过程。这样的生活事例既是有意义的情境,也是有意义的学习内容,构成了学生有意义的学习经历。在新疆支教时,笔者曾以学生熟悉的苞米生长过程为线索组织“化肥”的教学,也取得了很好的教学效果。

4.5 利用化学史建构情境线索

化学史中蕴含着丰富的科学、人文和审美内容,其中人们对物质认识的演变和发展过程是一种不可或缺的教育教学情境资源和线索。我国著名化学家傅鹰先生曾经说过:“化学给人以知识,化学史则给人以智慧。”20世纪以来众多化学史教学模式从不同途径传入我国,对我国中学的科学教育产生了极其深远的影响。笔者认为要真正做到化学史与教学的有效融合,必须做到两点:(1)让学生沉浸在化学史氛围中——了解并理解化学史;(2)化学史料的呈现杜绝碎片化——首尾呼应、承上启下。而利用化学史建构情境线索则是实现上述两点要求的最佳路径。

案例5 溶液的酸碱性[16]

在本节课中,笔者以波义耳发现酸碱指示剂的历史进程为线索(见图6),组织“我们爱思考”“酸碱指示剂的发现”“试纸的发明”“酸碱指示剂在实践中的应用”“我们是未来的波义耳”等模块,并截取若干个动画微视频片段,使微视频与教学内容之间有机结合。通过上述设计,教学内容得到有效组织,同时借助波义耳的故事,使得原本“单调”和“骨感”的课堂变得“多样”和“丰满”起来。

在课堂教学中,以化学史为线索进行教学,不仅使学生的学习在化学史的推进中不断体验、不断深入,而且可以让学生很好地了解科学探究过程、体验科学发展历程的艰辛,从而培养学生科学创新意识和社会责任担当。由此可见,在这种精心建构的课堂教学中,随着学科知识的不断吸收和内化,随着化学价值观的逐步养成,对学生核心素养的形成和发展也起到了潜移默化的作用。另外,化学史的故事也使得抽象的课堂教学变得更加形象和真实,从而吸引学生、感动学生,达到教书育人的根本目的。

5 结语

通过对上述教学中常见的几种情境线索以及构建途径的观察,可以发现情境线索具有真实性、科学性、适切性、连续性等基本特征。如果将情境线索按设计的难度来划分,其中最基础的应是问题线索,其次是实验线索,而故事线索与化学史线索对教师的能力要求较高。当然,无论使用何种情境线索,都可让看似碎片化的知识寓于真实有趣的教学情境中,从而让学生喜欢化学、爱学化学。这样,全面提升公民化学素养的目标才能真正落地。

参考文献:

[1]杨玉琴, 王祖浩. 教学情境的本真意蕴[J]. 化学教育, 2011, (10):30~33.

[2]中华人民共和国教育部制定. 义务教育化学课程标准(2011年版)[S]. 北京:北京师范大学出版社, 2012:36.

[3]许百华等. 来源记忆提取的情境线索效应[J]. 心理科学, 2013, 36(6):1393~1398.

[4]王水莲. “境脉学习模式”的构建与实施[J]. 语文教学与研究, 2017, (23):28~29.

[5]李宏春. “境脉”引领下的化学课堂教学设计[J]. 中学化学教学参考, 2017, (1~2):19~21.

[6]周盼盼, 孙美荣. “境脉”引领下的化学课堂[J]. 化学教与学, 2019, (4):43~45.

[7][10]高文. 教学模式论[M]. 上海:上海教育出版社, 2002:108~109.

[8]徐艳伟, 孟宪瑞. 课堂教学线索构建探讨[J]. 当代教育科学, 2015, (20):34~36.

[9]赵健. 问题、 情境脉络和基于问题的学习与教学设计[J]. 全球教育展望, 2003, 195(11):26~29.

[11]小威廉姆 E. 多尔著. 王红宇译. 后现代课程观[M]. 北京:教育科学出版社, 2000.

[12]杨宝权, 陈彪. 基于故事的初中化学教学实践与反思[J]. 化学教学, 2018, (12):51~54.

[13]杨玉琴, 趙华. 核心素养视域下的初中化学专题复习课教学策略——以“我们周围的空气”复习课为例[J]. 化学教学, 2018, (6):41~47.

[14]李德前. 全市中考化学复习研讨会在科技中学召开[EB/OL]. (2018-04-27)[2018-04-27]. http://blog.sina.com.cn/s/blog14e12abda0102x5ik.html.

[15]杨宝权. 基于“有意义的学习经历”的化学概念教学[J]. 中学化学教学参考, 2018, (9):35~37.

[16]杨宝权. 基于化学史事件的课堂教学实践[J]. 中小学教学研究, 2017, (7):27~30.