贫困山区老年智残人口生活状况研究

高晓彩 王炫文 郭子钰 李东辉 汪晓琪 王奕荃 王东阳 李静

[摘要]掌握贫困山区老年智残患者生存现状,剖析其基本生活所面临的困境,分析影响因素,为制订兜底扶贫对策提供现实依据。通过对典型个案进行深度访谈,分析经济来源、衣着、饮食、居住、出行等基本生活现状,从居住地自然环境、自身劳动能力、家庭支持、政府支持等方面分析影响因素。调查显示,贫困山区老年智残人口的基本生活现状普遍较差,主要表现在文化程度偏低、自身经济能力低下、衣物利用水平有限、饮食结构单一、日常生活照料缺少、居住偏远、外出困难。贫困山区老年智残者的生活困境受制于多重不良因素的影响,其中政府对农村养老机构公共设施投资不足以及相关政策存在盲区,致使这类人群在家庭生活照料缺失情况下不能通过社会救助来改变其生活质量。政府与社会应共同关注老年智力残疾问题,加大农村养老机构公共设施投资,细化相关政策,探索提高贫困山区老年智力残疾人群生活质量的有效措施。

[关键词]老年智力残疾;生活现状;个案访谈

[中图分类号]D669.6

[文献标识码]A

1研究背景

“智力残疾”又称“智力障碍”(IntellectualDisability),是一种以智力功能和适应行为均存在显著限制为特征的障碍。目前,我国老年智残人口总体数量较大,大多分布在农村。据第二次全国残疾人抽样调查结果,全国554万智残患者中,农村地区约占81.72%,50岁以上占21.07%,60岁以上占10.16%。在我国广大的贫困山区,老年智残患者因其低下的智能与生活生产能力以及居住环境的恶劣,使这一多重弱势群体的生活面临诸多困境,在过去一直是精准扶贫的重点对象,未来也将是兜底扶贫的主要人群。

老年智残者的基本生活包括了吃、穿、住、行等方面,目前以农村老年残疾总体人群为对象的研究较多,但是专门针对于老年智力残疾患者的研究较少。现有的关于农村老年残疾者的研究虽然发现其整体生活状态较差,但是相对于其他残疾者而言,贫困山区的老年智力残疾患者是否更加处于极差的生活状态?特殊的需求是什么?主要影响因素有哪些?目前这些问题尚不清楚。本文以秦巴山区老年智残患者为研究对象,采用深度访谈法,对典型个案进行剖析,掌握老年智残患者的基本生活现状以及特殊需求,剖析其基本生活所面临的困境,分析影响因素,以便为今后制订具体兜底扶贫对策提供现实依据。

2研究设计

2.1调查对象与方法

本研究以课题组先期研究中采用《成人智残评定量表》结合临床医生检查诊断出的老年智残患者为对象,从中选取了20位50岁以上的典型患者作为跟踪访谈对象,居住于陕西省商洛地区柞水县原下梁镇、石翁镇、乾佑镇三个乡镇。采用半结构式访谈与现场观察等方法进行资料搜集,主试由具有心理学专业知识的研究生经统一培训合格后担任,调查时间为2019年8月。半结构式访谈采用《秦巴山区老年人及智残患者生存现状与社会支持访谈表》,包括基本经济状况(经济收入来源、消费支出)、基本生活现状(衣着、饮食、居住、生活设施、出行交通状况等),由主试逐一读题,记录老人(或家属)回答情况。现场观察项目由主试书面文字记录与拍照。

2.2主要分析指标

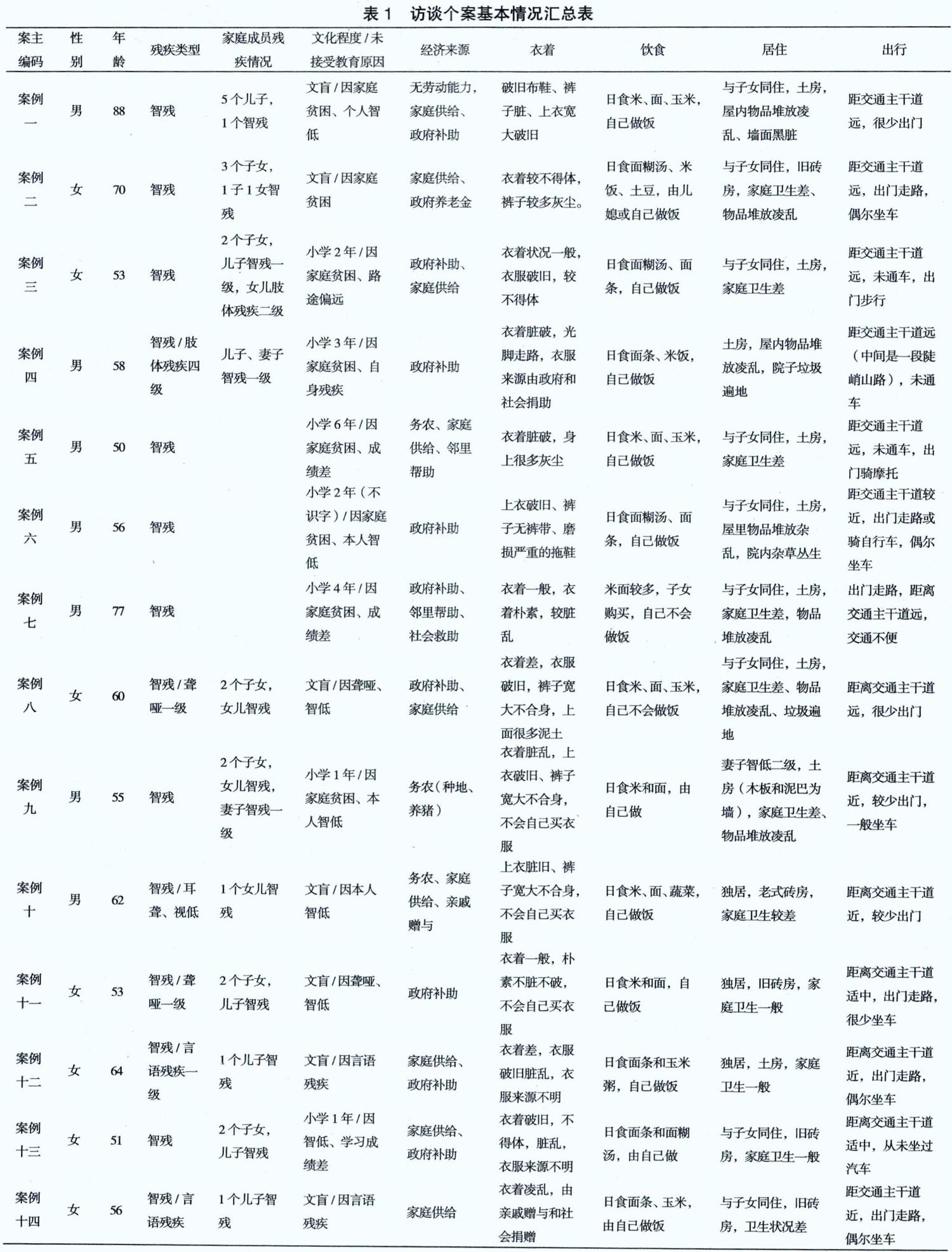

通过对调查资料初步整理,得到14例资料完整的对象(见表1),作为进一步分析的资料。其中,基本生活主要分析文化程度、经济来源、衣着、饮食、居住、出行状况等;影响因素主要从居住的自然环境、自身文化素质与劳动能力、家庭成员支持、社会与政府支持等方面进行分析。

3结果与分析

3.1典型个案基本情况

本文涉及到的14个典型案例年龄在53-88岁,男、女各7例,残疾类型以智力残疾为主,个别案主伴有肢体、听力、言语残疾等(见表1)。14个典型案例案主现居住于柞水县原下梁镇、石翁镇、乾佑镇的西川村、金盆村、槐坪村、新合村、西甘沟村、坪丰村等7个行政村。

3.2贫困山区老年智残患者基本生活现状差,社会救助需求特殊

第一,受教育程度不高、文化程度普遍偏低:通过对14个案例进行整理分析发现,由于家庭贫困、自身智力低下、残疾等原因,其整体受教育程度不高,文化程度偏低,文盲占50%,小学文化程度占50%(小学一至三年占71.4%,四年级以上占28.6%)。在未接受更高教育的主要原因中,有50%的人因家庭贫困、35.6%的人因智力低下和成绩差、35.7%的人因其他残疾、7.1%的人因路途偏远等。

第二,自身经济能力低下、对家庭与政府经济供给依赖性大:现有以城市与经济较发达的农村地区成年智残人群为对象的研究中,智残程度较低者如果在提供合适的就业条件下,通过劳动可以达到自我的生活供给。然而,本文涉及到的14个典型案例案主的生活来源则主要是依靠政府与家庭的外部经济供给,约占78.6%,个人通过务农经济收入者仅占21.4%。在进一步访谈中,发现其原因主要是当地自然环境恶劣,山高路远,农田大多位于高山坡地,导致老年智残者因年龄与身体原因造成务农不便。同时,当地政府与社会缺少为其提供合适的就业机会。

第三,衣物购买能力有限、利用水平低下:调查的14例老年智残者的衣着状况普遍差,主要表现有衣着脏破、穿着搭配不当、与季节不符等。依据现场对个人拍照照片和观察记录,对案主的衣着状况进行综合评分,结果为:衣着状况差的占85.7%,中等占14.3%。此外,老年智残者自己购买衣物能力有限,主要依靠子女购买、政府、社会捐助或者亲朋好友的赠送等。

第四,饮食结构单一、营养水平较差:老年智残者的日常饮食主要以米、面、玉米、土豆等淀粉類食物为主,以自己种的蔬菜为辅,缺少肉奶蛋等富含蛋白质的营养物质摄入。同时,大多数老年人的饮食依靠自己,85.7%的要靠自己做饭,由子女提供饮食的仅占14.3%,在这种困难下部分老人一天仅吃两餐,导致身体虚弱多病,精神健康状态差。

第五,住房结构老旧、卫生条件差、日常生活照料缺少:调查的老年智残对象中,有71.4%的人居住在破旧的土房,砖房比例占28.6%且房龄普遍较高,安全性能和通透性能普遍差。对家庭卫生综合评分发现,其整体家庭卫生状况差,评分等级差的占71.4%,中等占28.6%。此外,调查发现,有28.6%的老人处于独居状态,尽管有71.4%与子女同住,但是子女大多常年外出务工,老人实际为独居状态,缺乏必要的日常生活照料。

第六,居住偏远、交通不便、外出困难:调查发现,50%的案主家庭距离交通主干道远,21.4%的距离交通主干道中等,28.6%的距离交通主干道较近。由于缺乏公共交通,有64.3%的人出行靠走路,有14.2%的人出行靠骑自行车或靠骑摩托,有14.3%的老人因为年迈体衰很少出门。

3.3贫困山区老年智残患者的生活困境受制于多重不良因素的影响

第一,居住地自然环境条件差。

已有对秦巴山区贫困人口的调查结果显示,海拔高、石漠化严重、土地贫瘠、水土流失严重等自然条件恶劣的地区,其生态脆弱,基础设施和经济薄弱,贫困人口的数量多且分布分散,而自然环境较好地区的贫困人口数量则相对较少并且分布集中。此外,自然条件恶劣的偏远山区往往频发山体滑坡、泥石流、洪涝、霜冻等自然灾害,同时,土地贫瘠广种薄收、信息不畅通、基础建设难度大、交通运输不便、抗灾能力薄弱等自然环境条件差带来的次生问题阻碍了货物流通和人员流动,桎梏着贫困山区的经济发展。

柞水县位于陕西省秦岭南麓,山岭起伏、沟壑纵横。本文涉及到的14个典型案例中,有6例居住在西川村,4例居住在金盆村,其余4例分别居住在槐坪村、新合村、坪丰村、西甘沟村。7个行政村的共同特点是均在高山区或半山区,自然环境差,贫困人口多,并且因残致贫的人口比例较高。西川村位于高山区,全村总户数632户1893人,耕地面积119.6hm2,大多为旱坡地,原有贫困户182户,其中因残致贫的占到了19.2%。金盆村位于半山区,全村总户数379户1102人,耕地面积61.2hm2,原有贫困户133户,因残致贫的占到了21%。近年来西川村与金盆村虽已开通水泥公路与公交车,交通闭塞状况有所改善,但仍有大部分村民居住在山沟之中,沟深谷远,出行不便。槐坪、坪丰、西甘沟三个行政村均地处高山区,公路虽已修缮,但尚未开通公交车,并且公路狭窄,难以错车,村民出行除摩托外主要依靠步行。可见,居住的自然环境差,是造成这些老年智残人口生存困境的原因之一。

第二,自身文化素质与劳动能力低下。

现有研究表明,贫困山区的教育水平普遍低下,贫困人口受教育年限较低,大部分为文盲或小学文化水平。受教育水平的低下以及导致自身劳动能力低下的双重作用,可能是贫困人口致贫的主要原因。本文对调查的各行政村基本状况调查结果显示,7个行政村除贫困人口比例较高外,其整体劳动力人口的文化程度均普遍较低。例如,西川村1893人的总人口,劳动力人口850人,成人中文盲20人占2.4%、小学文化程度640人占75.3%、初中文化程度350人占41.2%、高中及以上文化程度110人占13%。本文涉及的14个案例案主的文化程度普遍偏低,因智力低下或者年龄过高大多丧失了劳动能力,在此双重不利因素作用下,导致了这些案主均是贫困人口。

案例十一,X女士,53岁,患有聋哑残疾且智力低下,文化程度为文盲。虽然年龄尚在劳动力范围,但由于本人聋哑残疾,难以与人沟通,文化素质低且劳动能力低下,只能留在家中从事简单的家务活动做饭、洗衣等,无法改善家庭经济状况。有2个儿女,均是小学文化程度,儿子智残,经济收入较差,为X女士提供的经济支持有限,使其日常生活的支出费用主要依靠政府补助。

案例一,C先生,88岁,年龄较高患有头晕症,因家庭贫困以及个人智力低下未接受过教育,年轻时能从事简单的农活,现今年事已高基本丧失劳动能力。育有5子,1个儿子为智力残疾,目前与三儿子同住,生活尚且可以自理,但无法种地,主要依靠智力正常的儿子供养以及政府养老补贴。

第三,家庭残疾人口多,家庭成员经济支持能力低下。

社会支持是个体从其所拥有的社会关系中获得的精神上和物质上的支持。老年人的社会支持,从内容上划分,一般包括有经济支持、生活照料和精神慰藉三个方面,从主体来源上划分,一般包括了制度和法律维系的规范性正式养老支持以及由道德或血缘关系维系的非规范性养老支持。基于此,本研究在设计的《秦巴山区老年人及智残患者生存现状与社会支持访谈表》中,对社会支持情况调查,从支持来源上分为了家庭支持(非规范性)、政府支持(规范性),从支持内容上分为经济支持与情感支持。14例案主家庭支持情况调查结果为:配偶提供经济支持无或很少的有11人,一般有2人,较多的有1人。配偶情感支持无或很少有8人,一般有3人、较多有3;子女提供经济支持无或很少的有5人,一般有4人、较多有5。子女情感支持无或很少的有2人、一般有8人、较多有4人。可见,一方面,老年智残者的家庭支持主要来源于子女,另一方面,配偶与子女提供的主要是情感支持,在经济支持方面较差,其原因可能与家庭中其他成员的智力水平与文化素质较低有关。

案例三,D女士,53岁,智力低下,因家庭居住地偏远以及家庭贫困仅接受过小学2年级教育。育有一儿一女,儿子智力残疾一级,女儿肢体残疾二级。儿女生活勉强可以自理,已出嫁,家庭经济较差,为D女士提供经济支持较少,日常多给D女士情感支持,农闲时回家给母亲洗洗衣服等。D女士现在与儿子同住,儿子精神与身体健康状况均较差,懒散不爱干农活,难以给家庭提供经济支持,家庭经济来源主要依靠政府补助。

案例四,G先生,58岁,智力低下并患有肢体四级残疾,其妻子、儿子均为一级智力残疾,无劳动能力。儿子患有精神疾病,生活无法自理,需要家人看护照料。由于腿部残疾与家庭因素G先生无法外出打工,家庭经济来源主要依靠政府补助与残疾人补贴。家庭位于高山区,住房破旧,卫生环境很差,屋内物品堆放凌乱,院中垃圾遍地,家中残疾人口多,多年贫困未改善。

第四,政府对养老机构公共设施投资不足,相关政策有待改进。

首先,采用《秦巴山區老年人及智残患者生存现状与社会支持访谈表》,对有关政府支持情况进行调查,包括参与医疗保险、参与养老保险、享受扶贫政策、享受残疾人补贴等。14例案主调查结果为:参与医疗保险的14人,并且对贫困户的医保费用全由政府出资。参与养老保险的7人,未参与7人。享受养老金补贴的4人,未有的10人。享受扶贫政策5人,无9人。享受残疾人补贴4人,无10人。反映的突出问题有:一方面,政府对老年智残者在医保、养老金方面支持充分,但老年智残者个人补充性的购买养老保险者很少;另一方面,政府对老年智残者提供的扶贫政策支持充分,但在残疾人补帖方面仅仅只有少数符合政策要求的智残等级为一级和二级的重型患者能够享受,大多数等级为三级与四级的轻型患者因不符合政策要求而未能享受。

其次,采用《秦巴山区乡村基本状况调查表》对14例案主所在的7个行政村的养老机构情况进行调查,发现当地公办养老机构极少,并且提供的床位有限,入住条件严苛。7个行政村均无养老院,距离较近的为石瓮镇敬老院,位于西康高速公路边,院内床位有限,入住对象是乡镇人民政府审核同意并报县民政局审批核准纳入五保供养的人员,即无劳动能力、无生活来源、无法定赡养、抚养义务的人员。有儿女的老人,按照婚姻法的规定,不属于无法定抚养义务的人员,则不属于敬老院的收养入住对象,所以11位案主均无法享有入住公办敬老院的权利。

4小结与讨论

中国是一个以山区、丘陵、高原为主的国家,全国约有1564个县6.74亿人口居住在山区,是我国主要的贫困人口聚集地。虽然自改革开放以来,我国已采取了一系列扶贫措施,脱贫攻坚取得了显著成效,至2018年未,全国农村贫困人口已下降到了1660万人,但是,剩余的农村贫困人口结构已发生了很大变化。目前,在各类致贫困原因的贫困人口比例中,智力残疾人口因脱贫的艰巨性其所占比例增大,同时,老年智残人口因多重弱势因素使其在整体智残人口中占有很大的比例。在未来,随着人口老龄化程度的不断加深,我国贫困山区老年智残人口的规模持续增多,兜底扶贫需求将不断增加,因此,政府与社会应该共同关注贫困山区的老年智力残疾问题。

本文通过对秦巴山区老年智残典型个案的深度访谈,发现贫困山区老年智残人口的基本生活现状普遍较差,主要表现在文化程度偏低、自身经济能力低下、衣物利用水平有限、饮食结构单一、日常生活照料缺少、居住偏远、外出困难等,提示今后对该特殊人群的个体帮扶,需要从如何提升其自身的生活生产能力、改进其对外源供给衣物的利用水平、增加营养性饮食品种等方面着手。

本文通过对影响贫困山区老年智残者生活困境的不良因素研究发现,除个体因素外,家庭生活照料缺失、政府对农村养老机构公共设施投资不足以及相关政策存在的盲区,也是导致这类人群生活质量低下的主要原因,其中,相关政策的盲区主要表现在对轻型智残患者以及有子女者的政策扶持方面。基于此,本文提出的对策建议有:首先,在对贫困山区老年智残者养老服务的保障对象上,要走出以往政策的盲区,从现有的只保障农村“五保”智残老人转向服务所有老年智残者,把家庭中配偶与子女智残以及经济能力低下者作为重点保障对象,根据老年智残者个人及家庭成员经济状况的不同,分别提供不同等级的津贴。同时,从现有的只保障一、二级重型智力残疾转向所有等级的老年智残者,根据老年智残者残疾等级的不同,分别提供不同等级的津贴。其次,除加大贫困山区养老机构投资力度外,对居家养老的智残老人,要充分发挥村组、邻居作用,构建以村组为单位的“区块”式小型托管机构,以及以入户服务为主的“巡回服务”模式。由政府出资承担相关工作人员的费用,由村委会具体管理執行,由知识经验丰富的专家组织参与对基层人员服务技术培训,为居家养老的老年智残者提供能满足其特殊需要的各类服务,帮助其解决生活困难,提高生活质量。

本文所选取的调查区域,属于横跨我国陕、川、甘、鄂、豫秦岭-巴山地区(简称秦巴山区)的贫困山区与智力残疾高发区之一,以该区域老年智残者为典型个案,研究老年智残患者生存现状,剖析其基本生活所面临的困境,分析影响因素,对于整个秦巴山区乃至全国同类贫困山区都具有借鉴意义。

[参考文献]

[1]第二次全国残疾人抽样调查办公室.第二次全国残疾人抽样调查数据分析报告[M].北京:华夏出版社,2008.

[2]李文清.农村老年残疾人的养老困境及对策一以山西为例[J].山西高等学校社会科学学报,2011,23(10):23-27.

[3]张科进,张富昌,郑子健,等.柞水试验区精神发育迟滞多发家庭的遗传分析[J].西北大学学报(自然科学版),2005(05):107-110.

[4]罗庆,樊新生,高更和,等.秦巴山区贫困村的空间分布特征及其影响因素[J].经济地理,2016,36(04):126-132.

[5]吴江.湖北秦巴山区贫困现状及致贫机理研究[J].农业部管理干部学院学报,2014(02):61-64.

[6]马征杰.秦巴山区贫困人口现状与经济发展矛盾分析-以陕南汉中市为例[J].安徽农业科学,2010,38(24):13458-13459+13461.

[7]蒙永亨,魏星辰,王亚萌.滇桂黔少数民族山区人口贫困原因分析-基于专业化生产视角[J].农村经济与科技,2018,29(03):112-114.

[8]丁华,老年人社会支持网络-基于2010年“中国家庭追踪调查”数据[J].中国老年学杂志,2015,35(02):545-547.

[9]姚远.从宏观角度认识我国政府对居家养老方式的选择[J].人口研究,2008(02):16-24.

[10]许琳.老年残疾人居家养老的困境-基于西安市老年残疾人个案访谈[J].西北大学学报(哲学社会科学版),2014,44(03):153-161.

[收稿日期]2020-07-13

[基金项目]国家社会科学基金项目“贫困地区智残人群生存状态与精准扶贫研究”(18BRK011)。

[作者简介]高晓彩(1964-),女,陕西咸阳人,西北大学教授,研究方向:神经精神疾病、儿童行为问题、认知行为遗传学。