公平感知调节下道德推脱对拆迁户不道德行为的影响

张连营,田琛涵

(天津大学 管理与经济学部,天津 300072,E-mail:tjzly126@126.com)

在过去的数十年中,我国的城市面貌与结构不断优化,这离不开大量的城市拆迁项目。这些项目的推进一直面临着诸多因拆迁居民抵制而引发的社会问题和风险。随着拆迁相关的法律法规日益完善,地方政府和开发商的行为更加合法和规范,拆迁居民的弱势地位得到很大的改善[1]。此外近年来房地产市场的繁荣使许多拆迁居民将拆迁补偿视为资产提升的一种方式,在许多拆迁项目中,一些拆迁居民会采取不道德的手段,如当“钉子户”拖延拆迁、与开发商合谋、甚至自残,以获得超出标准的补偿[2]。这些行为给项目带来诸多风险。因此,如何化解拆迁居民基于逐利目的的不道德行为对拆迁项目的成功十分重要。

社会犬儒主义有助于解释这种不道德行为。持有社会犬儒主义认知的拆迁户更倾向于不信任他人、无视达成目的的手段是否符合道德规范[3]。而社会犬儒主义从认知到行为的影响可以通过道德推脱加以解释。当拆迁居民为了利益选择不道德行为时,他们不可避免地要面对来自自己和其他利益相关者的道德压力[4]。道德推脱的一系列机制有利于帮助个体将不道德行为合理化,化解个体道德压力[5]。同时,拆迁居民对公平的感知对其行为也存在不容忽视的影响。拆迁项目涉及利益相关方数量庞大,利益关系复杂,个体对拆迁政策及方案的理解、与其他拆迁居民的对比、与拆迁工作人员的互动过程等都会影响个体的公平感知。当个体感知到的公平性较低时,也许更容易打破道德压力的制约,获得“正当”的理由采用不道德的手段追求利益。因此,在研究拆迁居民的不道德行为时将其公平感知纳入考虑十分必要。

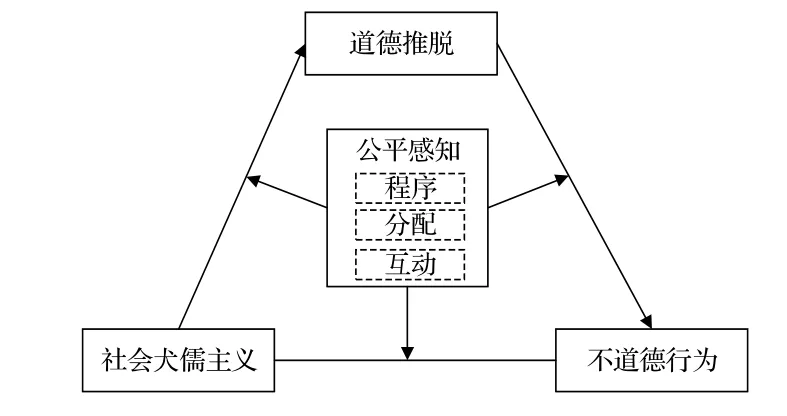

基于上述分析,拆迁居民的不道德行为受到其社会犬儒主义、道德推脱水平与公平感知的复杂影响,分析不道德行为的发生机制对拆迁项目的成功至关重要。本文通过文献回顾、逻辑演绎构建了四者间的关系模型,以探究社会犬儒主义对拆迁户不道德行为的影响,道德推脱的中介作用及公平感知的调节作用。

1 相关研究及假设提出

1.1 拆迁居民的不道德行为

过往许多针对拆迁项目的研究基于拆迁居民被迫离开自己财产的情境。然而,随着市场环境的变化,如今绝大多数搬迁居民都渴望拆迁,希望借此获得大幅资产提升。在一些拆迁实践中,拖延越久同意拆迁的居民得到的补偿就越高。这一现象使得许多居民不满足于正规的补偿标准,为追求预期的高利益而采取一些不道德的行为,包括做“钉子户”、捏造病情、建造违章建筑、向其他拆迁居民传递虚假信息,甚至煽动自残等[6]。这些不道德行为的准则并非维护自身合法权益,而是为了满足高出标准的利益诉求。这些不道德行为会给拆迁项目带来工期延误、成本超支、安全问题等多种风险[7]。此外,随着法规与监管的完善,拆迁居民的权利愈发能够得到保障,对拆迁问题的一些传统对策最终会导致地方政府在拆迁居民抵制的更大压力下放弃拆迁项目[8]。因此,现有环境下,拆迁居民不道德行为对拆迁项目成功与否发挥着越来越重要的影响。而现有研究对这一问题的深入分析仍不足。

1.2 社会犬儒主义

社会公理作为个体深植的对世界的信念,是个体对事件进行理解及处理的基础[9]。社会犬儒主义作为社会公理的一个重要维度,包括对人性的负面看法,对特定群体的偏见,对社会制度的不信任,以及对实现目标的道德手段的漠视[3]。支持社会犬儒主义的个体认为人们通常不可靠、冲动和不公平,因而更倾向于不信任他人,无视他人的福利而聚焦于自身利益[10]。在拆迁项目中,持有社会犬儒主义观念的人更倾向于不信任拆迁方的工作人员、质疑拆迁的目的或流程的公平及合法性、缺少对其他居民及参与方的同情、将自己视作受害者等。因此,高度持有社会犬儒主义观念的拆迁居民更容易做出过度追求个人利益、伤害公共利益的不道德行为。由此提出如下假设:

假设 1:拆迁居民的社会犬儒主义观念与其不道德行为正相关。

1.3 道德推脱

道德推脱由 Bandura[11]提出,描述了使人们自身道德规范失效的心理认知,这些心理认知帮助人们合理化他们的行为同时避免不道德行为带来的内疚或自责。道德推脱行为通过道德辩护、委婉标签、有利比较、责任分散、责任转移、扭曲结果、责备归因、非人性化这8个相互关联的机制生效,或帮助个体将行为或认知进行重构使其更合乎道德;或对不道德行为的受害者进行认知上的误解;或通过在认知上降低自身对当前情境的控制权,使不道德行为更容易被理解与接受[12]。

近年的研究表明不断拓宽道德推脱的适用领域,证明道德推脱适用于对项目、组织及社会中不道德行为的研究[13,14]。过往对拆迁问题的研究大多将拆迁居民视为理性经济人,而缺乏对现实情境下这些个体选择不道德行为时承受的来自其他利益相关者和自身道德压力的深入考量。因此,研究道德推脱如何影响拆迁居民的不道德行为,以及如何预防或减轻这种不道德行为,具有一定研究价值。此外,道德推脱的责任转移、责备归因、委婉标签等机制与社会犬儒主义的负面认知倾向相契合,可以推动这些负面认知倾向向实际不道德行为的转变,为不道德行为提供看似合乎情理的借口,实现对不道德行为的合理化。由此提出如下假设:

假设 2:道德推脱与拆迁户不道德行为之间正相关。

假设 3:道德推脱在拆迁户社会犬儒主义与不道德行为之间起中介作用。

1.4 公平感知的调节作用

根据亚当斯提出的公平理论。当人们觉得自己不被像其他人一样对待时,他们会感到不公平。这些感知可以直接影响人们的行为,导致冲突[15]。严金海等[16]认为在影响拆迁居民满意度的因素中,与他人的补偿差异对满意度的负面影响更大。在过去的几十年里,公平理论不断得到完善,补充了程序公平(决策过程的公平)和互动公平(分配过程中人们沟通或互动方式的公平)两个维度[17]。在对拆迁项目的研究中,学者们也普遍认为公平感是影响拆迁居民行为、导致社会风险的重要因素[7,18]。然而,上述研究中有的只考虑了公平感知的一个维度,有的过于宏观,未详细分析其作用路径。本文认为,当拆迁居民的公平感较低时,持有社会犬儒主义观念的个体更容易通过多个道德推脱机制打破道德约束,做出不道德行为。同时,为了明确公平感知更准确的作用路径,提出如下假设:

假设4.1:3个维度的公平感知(程序、分配、互动)负向调节社会犬儒主义与道德推脱之间的关系。

假设4.2:3个维度的公平感知(程序、分配、互动)负向调节社会犬儒主义与不道德行为之间的关系。

假设4.3:3个维度的公平感知(程序、分配、互动)负向调节道德推脱与不道德行为之间的关系。

本文的假设模型如图1所示。

图1 假设模型

2 研究设计与方法

2.1 数据收集与样本

本文通过问卷调查收集各个潜变量的样本数据。问卷共分5个部分,分别为受访者基本信息、居民社会犬儒主义量表、道德推脱量表、拆迁中的公平感知量表及行为选择倾向量表。量表均为李克特5点量表,用1~5表示从“很不同意”到“很同意”。

本文先进行预调研,将问卷发放给天津市 60位经历过或正在经历拆迁项目的居民,收集对问卷可读性的反馈意见并改进,同时对问卷的信效度进行分析。随后进行正式调研,通过线上线下多种渠道,将345份问卷发放给北京、天津等一线及二线城市中有拆迁经历的居民。最终回收问卷300份,筛除数据不完整或明显质量不合格的问卷后有效问卷271份,有效问卷回收率77%。数据采用SPSS 22软件及Hayes编写的PROCESS插件3.0进行分析。基于假设模型,使用PROCESS插件中的模型59进行检验。回归系数显著性检验采用偏差矫正的Bootstrap法抽样5000次,获得参数估计的稳健标准为95%置信区间。

2.2 变量测量

本文的量表主要涉及以下4个变量:

(1)自变量—社会犬儒主义(SC)。本文使用Barnard等[3]改进的社会公理测量量表中对社会犬儒主义的测量,共 13个题项。预调研及正式调研中Cronbach’s α分别为0.901和0.952,比较理想。

(2)中介变量—道德推脱(MD)。本文使用Detert等[19]开发的公民道德推脱问卷进行测量,共24个题项。预调研及正式调研中Cronbach’s α分别为0.97和0.981,比较理想。

(3)调节变量—公平感知(JP)。包括分配公平(DJ)、程序公平(PJ)和交互公平(IJ)3个维度,在文献梳理的基础上针对城市拆迁项目进行设计,共9项。预调研及正式调研中Cronbach’s α分别为0.931和0.964,比较理想。

(4)因变量—不道德行为(UB)。本文针对拆迁项目中拆迁居民的不道德行为开发量表,共5项。预调研及正式调研中Cronbach’s α分别为0.904和0.943,比较理想。

3 测量结果

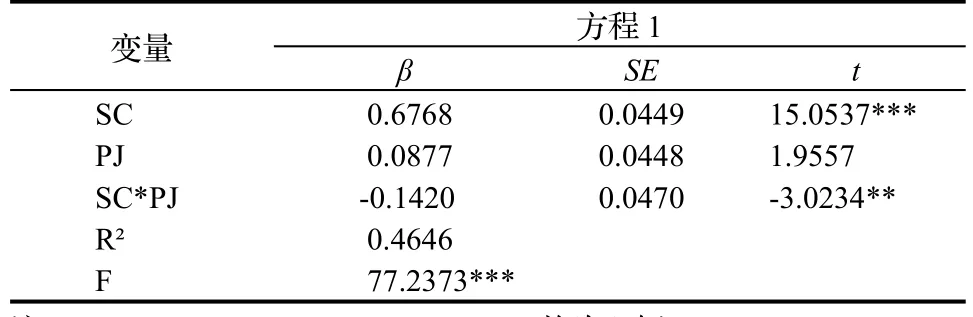

采用PROCESS软件的模型59,将以上变量代入模型进行分析检验。方程1检验对中介作用前半段的调节效果,方程2检验对中介作用后半段、自变量与因变量之间直接作用的调节作用。

如表1、表2所示,社会犬儒主义对不道德行为有显著正向预测作用(β=0.7623,p<0.001)、对道德推脱有显著正向预测作用(β=0.6768,p<0.001),道德推脱对不道德行为有显著正向预测作用(β=0.1447,p<0.001)。可见,道德推脱在社会犬儒主义与不道德行为之间起部分中介作用,社会犬儒主义对不道德行为不仅存在直接影响,也能通过道德推脱实施间接影响。

表1 程序公平感知调节下有调节的中介效应检验—方程1(因变量:道德推脱)

表2 程序公平感知调节下有调节的中介效应检验—方程2(因变量:不道德行为)

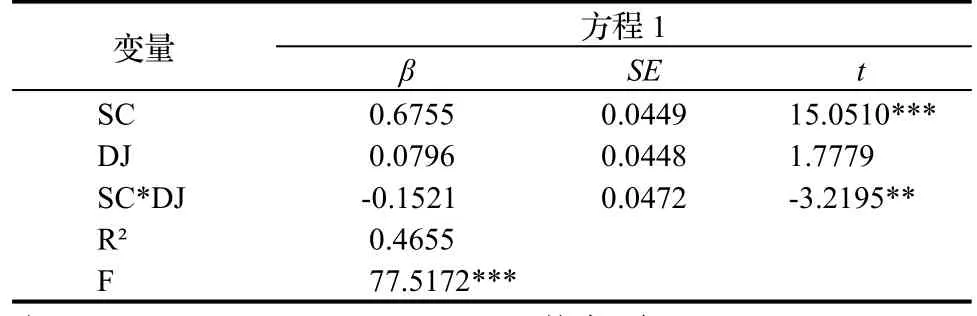

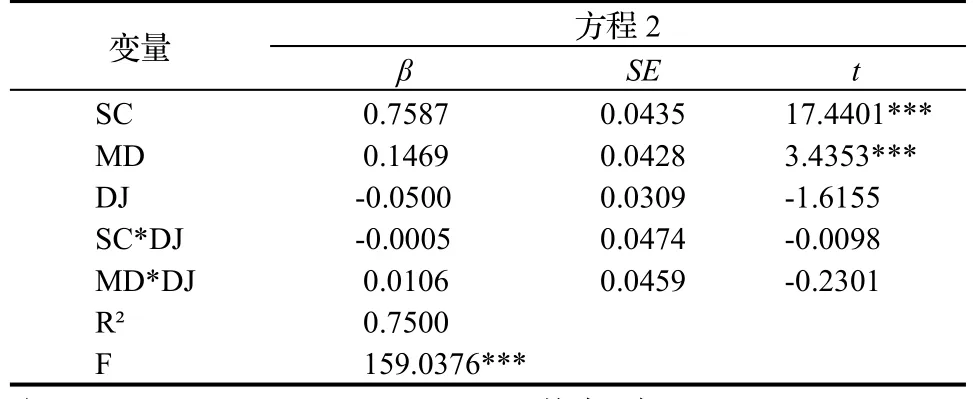

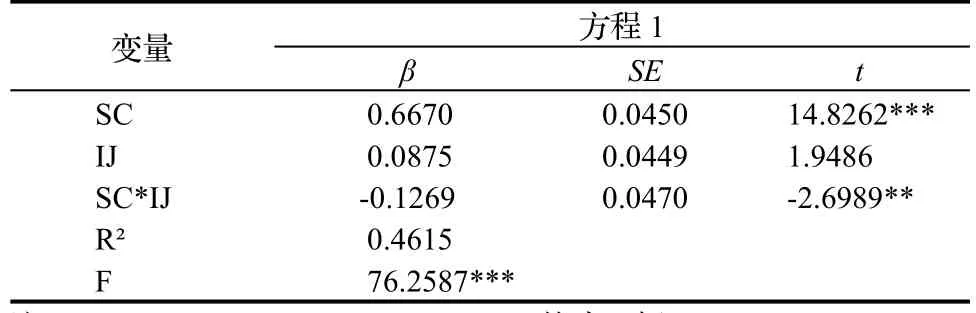

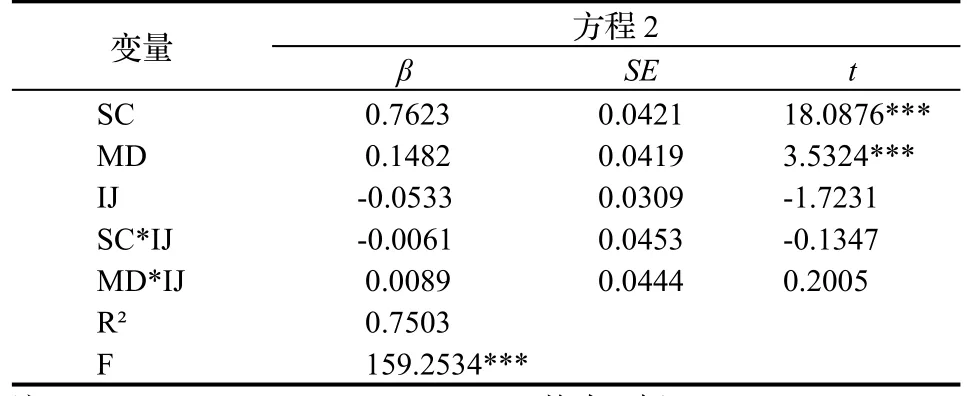

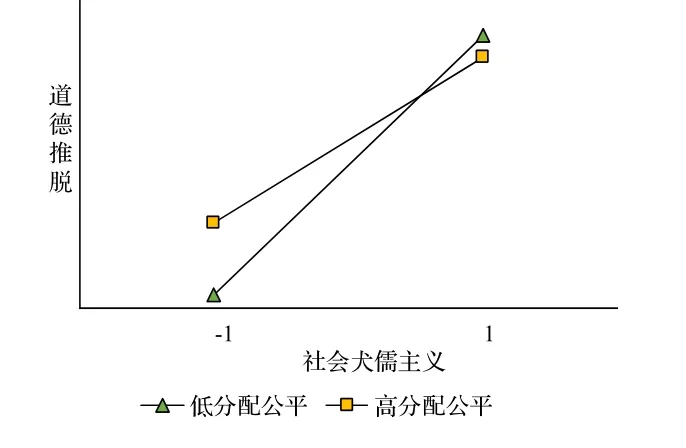

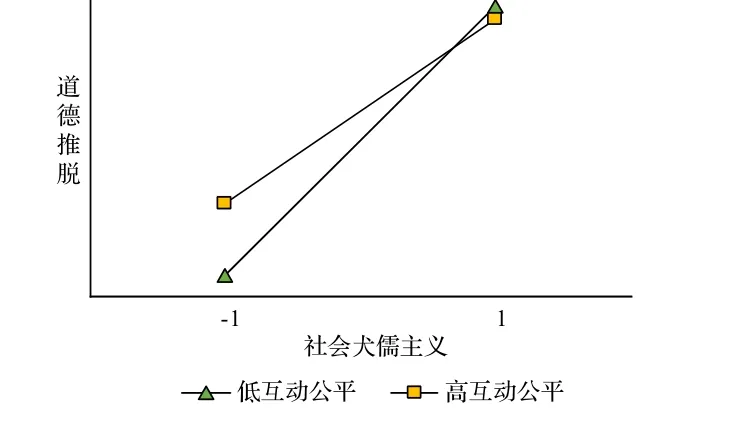

同理,根据表3~表6所示,道德推脱的中介效应均成立。因此,假设1、2、3成立。表1方程1中交互项检验显著(β=-0.1420,p<0.01),说明程序公平感知对社会犬儒主义→道德推脱路径存在负向作用,调节作用如图2所示。方程2中两个交互项检验均不显著,说明程序公平感知对道德推脱→不道德行为、社会犬儒主义→不道德行为两条路径不存在调节作用。同理,由表3~表6,分配公平与互动公平存在同样的调节作用。其调节作用大小如图3、图4所示。因此,假设4.1成立,假设4.2、假设4.3均不成立。

表3 分配公平感知调节下有调节的中介效应检验—方程1(因变量:道德推脱)

表4 分配公平调节下社会犬儒主义对不道德行为的预测模型(方程2)

表5 互动公平感知调节下有调节的中介效应检验—方程1(因变量:道德推脱)

表6 互动公平调节下社会犬儒主义对不道德行为的预测模型(方程2)

图2 程序公平感的调节作用

图3 分配公平感的调节作用

图4 互动公平感的调节作用

4 分析与讨论

(1)本文揭示了社会犬儒主义对拆迁居民不道德行为的直接效应及道德推脱的部分中介作用。社会犬儒主义使拆迁居民倾向于质疑他人的可信度与项目公平性,从而采取不道德行为争取利益。而道德推脱通过道德辩护、委婉标签、责任分散及转移等机制放大社会犬儒主义认知的影响,促进从认知到行为的落实。

(2)程序公平、分配公平与互动公平 3个维度的公平感知均对社会犬儒主义与道德推脱之间的效应起负向调节作用。这个结果说明拆迁项目中,拆迁居民公平感知对其行为的影响主要是通过抑制社会犬儒主义对道德推脱机制的促进作用实现的。当拆迁居民的公平感知水平较高时,潜在的用于合理化不道德行为的理由变少,想要采取不道德行为的拆迁居民更难于合理化自己的行为,面临着更大的道德压力。

(3)通过对比公平感知的 3个维度各自调节作用大小,发现分配公平调节效力最大,程序公平次之,最后是互动公平,并且分配公平与程序公平调节作用非常相近。可能的解释是,当拆迁居民质疑程序公平性时,其更倾向于连带质疑分配结果的公平性。因此,在实践中,拆迁方应尽可能提高拆迁居民在程序、分配结果及互动过程3个维度上的公平感知,其中程序公平尤为重要。可以通过加强前期政策公示、拆迁相关政策的宣讲及补偿结果公示等,保证执行程序的透明度与公平性,加强拆迁居民对补偿结果公平性的认知,降低拆迁居民不道德行为的发生。

5 结语

本文基于道德视角,构建了拆迁居民不道德行为的解释模型,分析了拆迁居民在内在认知、道德调节机制与外在感知多重作用下的行为选择逻辑,为降低拆迁项目中居民的不道德行为提供了一些理论支持。