稻鸭共生补饲不同日粮对鸭肉品质的影响

丁君辉,柯尝玲,夏宗群,汤晋,王兴明,张磊,张国生,钟志勇,刘敬,曹奎,管业坤

(1.江西省畜牧技术推广站,江西南昌330000;2.九江农业科学院;3.江西农业大学)

稻鸭共生是一种绿色生态综合种养技术模式,是生态农业的重要组成部分。在这种模式下,鸭能为水稻除草除虫,减少农业面源污染,而稻田能为鸭的生长提供相对优越的自然环境及丰富的天然饵料,仅通过少量补饲即可满足鸭生长发育的各种需要。稻鸭共生不仅可以提高鸭肉的营养价值,还能改善鸭肉风味,是生产高品质鸭肉的一种有效途径。

1 材料与方法

1.1 试验时间及地点

于2019年7月23 日-9月11 日,在九江乡音种养殖专业合作社(九江市柴桑区)进行。

1.2 稻田

选择29×667m2稻田,每5×667m2水稻为一试验单元,每单元搭建鸭只栖息简易棚1 个,规格为长4.0m×宽2.0m×高(内空)1.5m。插秧10d 后开始试验。

1.3 试验动物及分组

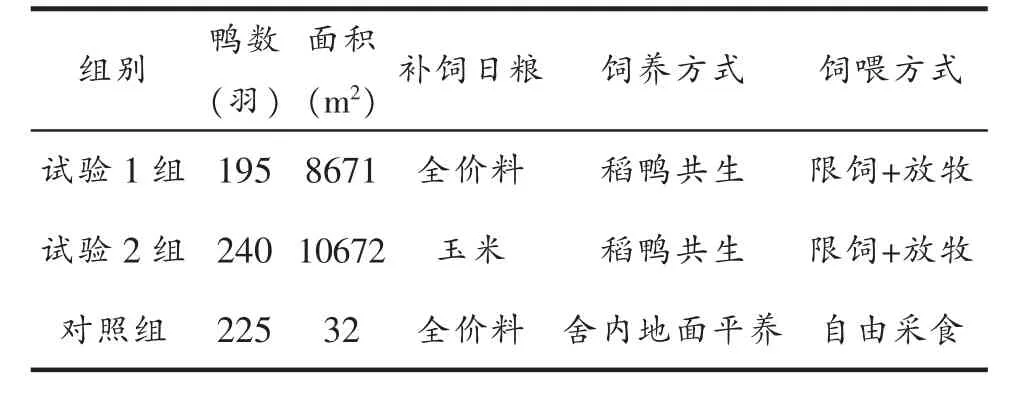

选择20d 健康无病、体重相近(♂408.21±44.93g、♀385.00±35.59g)的青壳4 号麻鸭660 羽,根据饲养方式及补饲日粮不同随机分为试验1 组、试验2 组和对照组,共3 组,每组3 个重复,公母各半,试验期49d,试验分组设计见表1。

表1 分组设计

1.4 试验日粮

各组试验日粮营养成分及重金属含量见表2。

表2 各组试验日粮营养成分及重金属含量

1.5 试验管理

1.5.1 鸭子调教:试验开始前对鸭进行调教,喂料时,以吆喝声等信号刺激,形成条件反射,便于管理。

1.5.2 水肥管理:稻田在试验前(插秧前)施足基肥(枯饼等),试验期间不得对水稻喷施农药、化肥和除草剂。鸭苗初放时水深5cm,逐步过渡到8~10cm。

1.5.3 饲养管理:对照组按常规舍饲进行饲养,自由采食。试验1 组和试验2 组采用限饲+放牧方式,分别饲喂全价料和玉米,日补料量约为自由采食的60%,分早晚两次进行补料,并视鸭及田间杂草生长情况适当调整补料量。试验期间各组温湿度均为自然温湿度,未进行调控。

1.5.4 共生时间:水稻移栽成活后,雏鸭20 日龄左右(免疫工作全部完成)开始放鸭,其中含过渡期3~5d。水稻抽穗后灌浆前将稻、鸭分离,共生结束,共49d。

1.6 测定指标及方法

1.6.1 样品采集:试验结束后,每重复随机选取8 只鸭(公母各半)进行屠宰,分别采集胸肌和腿肌样品并混合,于-17℃冷冻保存,备用。

1.6.2 样品处理:测定前将组织样本解冻后绞碎,并置于冷冻干燥仪中冷冻干燥18h 以上,粉碎均匀,用于测定鸭肉中的水分、粗蛋白、肌苷酸、氨基酸、脂肪酸等指标。

1.6.3 粗蛋白:采用凯氏定氮,通过丹麦FOSS8400全自动凯氏定氮仪测定鸭肉中的粗蛋白含量。

1.6.4 肌内脂肪:采用索氏提取法,通过丹麦FOSS全自动脂肪提取仪测定各组鸭肉的肌内脂肪含量。

1.6.5 肌苷酸:采用美国WATERS 高效液相色谱仪测定各组鸭肉肌苷酸含量。

1.6.6 氨基酸:采用日立L8900 全自动氨基酸仪测定各组鸭肉氨基酸含量。

1.6.7 脂肪酸:采用美国安捷仑气质联用仪6890NGC-5973MS 测定各组鸭肉饱和脂肪酸、不饱和脂肪酸等含量。

1.7 数据处理

采用数据分析软件spss25.0 对试验数据进行分析处理。

2 结果与分析

2.1 对鸭肉常规化学成分的影响(见表3)

表3 对鸭肉常规化学成分的影响

从表3 可以看出,不同补饲日粮及饲养模式对各组鸭肉中粗蛋白、肌内脂肪、肌苷酸、水分等指标无显著影响(P>0.05);稻鸭共生有提高肌肉中粗蛋白、水分等含量,同时降低肌内脂肪含量的趋势;与对照组相比,试验1 组鸭肉中粗蛋白和水分增加最多,分别增加了1.51%和8.13%。各组鸭肉肌苷酸含量以试验2 组最多,比对照组增加了1.80%。

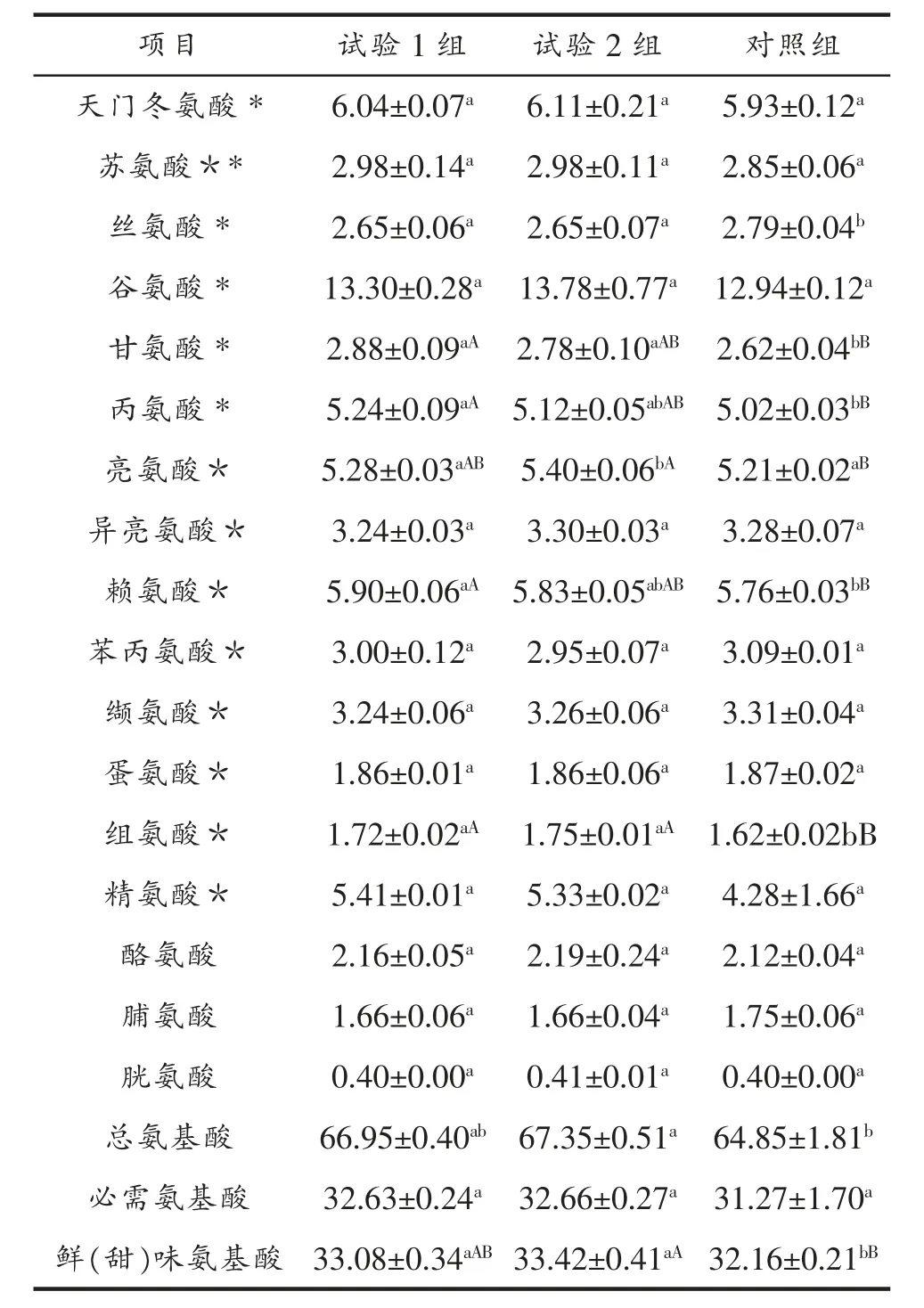

2.2 对鸭肉氨基酸含量的影响(见表4)

从表4 可以看出,不同补饲日粮及饲养方式对各组鸭肉的丝氨酸、甘氨酸、丙氨酸、亮氨酸、赖氨酸、组氨酸、总氨基酸以及鲜(甜)味氨基酸含量有明显影响。甘氨酸、丙氨酸和赖氨酸含量以试验1组最高,比对照组分别高了9.92%、4.38%和2.43%,差异极显著(P<0.01);亮氨酸、组氨酸、总氨基酸和鲜(甜)味氨基酸含量以试验2 组最高,比对照组高了3.65%、8.02%、3.86%和3.92%,其中除总氨基酸差异显著(P<0.05)外,其余差异极显著(P<0.01);各组鸭肉丝氨酸含量以对照组最高,两试验组相当(P>0.05),试验组比对照组低5.02%,差异显著(P<0.05);试验1 组和试验2 组之间仅亮氨酸含量有明有明显不同,试验2 组比试验1 组高2.27%,差异显著(P<0.05),其余氨基酸含量两者均差异不显著(P>0.05)。

表4 对鸭肉氨基酸含量的影响 %

2.3 对鸭肉脂肪酸含量的影响(见表5)

从表5 可以看出,鸭肉中脂肪酸含量较多的有油酸、棕榈酸、亚油酸、硬脂酸、棕榈油酸、芥子酸等,不饱和脂肪酸含量明显高于饱和脂肪酸含量。不饱和脂肪酸含量以试验1 组最高,试验1 组比试验2 组和对照组分别高0.45%和0.54%,差异极显著(P<0.01);试验1 组和试验2 组亚油酸、棕榈油酸、芥子酸、必需脂肪酸含量分别比对照组高0.32%(P>0.05) 和 0.95%(P<0.05)、1.95%(P>0.05)和4.38%(P<0.05)、3.79%(P<0.05)和9.47%(P<0.01)、0.51%(P>0.05)和1.02%(P<0.01),以试验2 组最高,且试验2 组芥子酸含量比试验1 组高5.47%,差异极显著(P<0.01)。

表5 对鸭肉脂肪酸含量的影响

3 讨论

3.1 对鸭肉常规化学成分的影响

鸭肉常规化学成分主要受遗传、饲料营养等因素影响。本研究中不同补饲日粮及饲养方式对鸭肉粗蛋白、肌内脂肪、肌苷酸、水分等常规化学成分影响并不明显,这与前人报道也基本一致。杨会强[4]等报道,不同饲养方式对鸭肌肉中水分、粗蛋白含量无显著影响;黄兴国[5]研究发现,稻鸭生态种养对鸭肌肉中的水分、粗蛋白等均无显著影响;吕敏芝[6]等研究表明,不同饲养方式的杂交麻羽肉鸭肌肉中的粗脂肪、粗蛋白虽有差异,但差异不显著;卢庆萍[7]等研究得出,不同饲养方式对肉鸡肌内脂肪、肌苷酸等无显著影响。

本研究表明,稻鸭共生有提高肌肉中粗蛋白、水分等含量的趋势;补饲全价料比补饲玉米更利于提高肌肉中的蛋白质含量,而补饲玉米比补饲全价料更利于肌肉中肌苷酸含量的增加。由于对照组舍饲饲养,且自由采食全价料,鸭能够轻易获取充足而全面的营养供生长发育所需,因此鸭肉的肌内脂肪、饱和脂肪酸等含量相对高一些;而试验组采用稻鸭共生模式,鸭肉粗蛋白、水分、氨基酸总量以及不饱和脂肪酸含量高于对照组,鸭肉品质也相对较好,这可能与稻田中丰富的生物饵料为鸭采食多样化的日粮提供了必要的物质基础以及鸭在稻田里高强度的“劳作”有关。

肌苷酸是畜禽肉的主要鲜味化合物,对肉品风味的形成具有重要意义[8],而各组鸭肉肌苷酸含量以试验2 组最多,比对照组增加了1.80%,可说明饲喂玉米较于饲喂全价料鸭肉风味更优。

3.2 对鸭肉氨基酸组成的影响

本研究采用盐酸水解法处理样品测定鸭肉中的氨基酸,故未测出色氨酸,只检测到了17 种氨基酸[9]。天然蛋白质中的氨基酸及其盐大多具有甜味或酸味,然而关于甜味氨酸、鲜味氨基酸种类的报道并不一致,本研究仅将天门冬氨酸、苏氨酸、丝氨酸、谷氨酸、甘氨酸、丙氨酸作为鲜(甜)味氨基酸进行分析[2~3]。氨基酸的组成是评定肉类蛋白质优劣的主要指标,特别是必需氨基酸和鲜(甜)味氨基酸含量是评定肉质营养和风味的重要指标。

各组鸭肉的氨基酸含量有明显不同。在所测氨基酸中,试验组鸭肉仅丝氨酸含量显著低于试验组,其余氨基酸含量或显著高于对照组,或与对照组差异不显著。试验组鸭肉的精氨酸、赖氨酸、亮氨酸、组氨酸等必需氨基酸含量,以及甘氨酸、丙氨酸、苏氨酸、谷氨酸、天冬氨酸等鲜(甜)味氨基酸含量均高于对照组;试验1 组的赖氨酸、甘氨酸、丙氨酸含量极显著高于对照组,试验2 组的亮氨酸、组氨酸以及鲜(甜)味氨基酸总量最高,均极显著高于对照组,而两试验组之间仅亮氨酸差异显著。这说明稻鸭共生可以提高鸭肉中的赖氨酸、组氨酸、亮氨酸等必需氨基酸的含量,以及甘氨酸、丙氨酸等鲜(甜)味氨基酸的含量,从而提高鸭肉的营养价值和食用风味。丝氨酸是非必需氨基酸,其呈味特性主要为甜味,对肉的风味会有一定影响,但其刺激阈值较高,达150mg/L,远高于甘氨酸、丙氨酸、谷氨酸等[2~3],且其在鸭肉中的含量远低于谷氨酸、丙氨酸等其它鲜(甜)味氨基酸,即使对照组丝氨酸含量显著高于试验组,但其对鸭肉风味的影响仍较小。而补饲玉米或全价料仅对鸭肉中的亮氨酸含量有显著影响,总氨基酸量、必需氨基酸含量及鲜(甜)味氨基酸含量均以试验2 组(补饲玉米)略高,这说明补饲玉米较于补饲全价料,鸭肉的营养价值和风味要略优。

3.3 对鸭肉脂肪酸组成的影响

脂肪酸按饱和度可将其分为饱和脂肪酸(SFA)和不饱和脂肪酸(UFA),而体内不能合成,必须由日粮供给,或能通过体内特定先体物形成,对机体正常机能和健康具有重要保护作用的脂肪酸称为必需脂肪酸(EFA),包括亚油酸(C18:2ω-6)、α- 亚麻油酸(亚麻酸,C18:3ω-3)、花生四烯酸(C20:4ω-6),以及二十碳五烯酸(EPA,C22:5ω-3)和二十二碳六烯酸(DHA,C22:6ω-3)等不饱和脂肪酸[1]。

各组鸭肉脂肪酸有明显不同,试验组1 组和试验2 组鸭肉的亚油酸、亚麻酸、花生四烯酸、芥子酸、不饱和脂肪酸、必需脂肪酸等均高于对照组。这说明稻鸭共生模式可以降低饱和脂肪酸含量,同时提高鸭肉的不饱和脂肪酸含量。虽然试验2 组不饱和脂肪酸极显著低于试验1 组,但亚油酸、亚麻酸、花生四烯酸等必需脂肪酸的含量试验2 组与试验1组并无差异显著性,且试验2 组的亚油酸含量显著高于对照组,而试验1 组与对照组差异不显著。有研究表明,动物体内脂肪酸组成主要受饲粮营养影响[10,11]。因此,在稻鸭共生条件下,补饲玉米比补饲全价料更利于提高鸭肉的亚油酸等必需脂肪酸含量。

大部分饱和脂肪酸对机体内胆固醇含量有升高的作用,摄入过量易导致高血脂、高血压、糖尿病、心脏病等一系列疾病,而不饱和脂肪酸则有调节血脂、清理血栓和预防心血管疾病的作用[11~12]。必需脂肪酸是不饱和脂肪酸,但不饱和脂肪酸不等同于必需脂肪酸,必需脂肪酸具有很好的保健作用。试验表明亚油酸是鸭肉中含量最多的必需脂肪酸,其在体内不仅可衍生为前列腺素PGE1,抑制胆固醇的生物合成,还可在人体内进一步衍生成花生四烯酸(AA)、二十碳五烯酸(EPA)和二十二碳六烯酸(DHA)等其他的多不饱和脂肪酸[1,12];若必需脂肪酸缺乏,可影响磷脂代谢,造成膜结构异常,通透性改变,膜中脂蛋白质的形成和脂肪的转运受阻[1]。显然必需脂肪酸是不饱和脂肪酸中对人体作用更为重要的脂肪酸。因此,从鸭肉必需脂肪酸含量考虑,稻鸭共生模式下,补饲玉米优于补饲全价料。

此外,试验2 组鸭肉的芥子酸含量极显著高于试验1 组和对照组,试验1 组显著高于对照组,这说明稻鸭共生模式对鸭肉芥子酸含量影响显著,同时在稻鸭共生条件下,补饲玉米较于补饲全价料,可极显著提高鸭肉的芥子酸含量。芥子酸(Sinapinic acid,or sinapic acid),又称白芥酸,是一种小分子天然存在的羟基肉桂酸,具有清除自由基抗氧化、抑制脂质过氧化、抗菌(抑制食源性大肠杆菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌等,而不抑制乳酸菌等有益菌)、抗癌消炎、抗焦虑、改善记忆力、降血糖、防脱发、预防高血压和保护心脏等生物活性[13]。

4 结论

稻鸭共生模式可以提高鸭肉中必需氨基酸、鲜(甜)味氨基酸、芥子酸、必需脂肪酸、不饱和脂肪酸等的含量,同时降低饱和脂肪酸含量,从而改善鸭肉的营养价值和食用风味。在稻鸭共生条件下,补饲不同日粮对鸭肉的氨基酸组成、脂肪酸组成等均有一定的影响,以补饲玉米组鸭肉的营养价值更高,风味更佳。因此通过稻鸭共生模式,结合日粮营养调控技术进行特定功效的高品质鸭肉生产是可行的。