综合物探法在浙西地区拟建隧道地质勘察中的应用研究

郑龙金,罗海权,邹 磊,杨小龙

(江西有色地质勘查五队,九江 332000)

0 前言

随着我国交通网建设的需要,隧道工程在交通网建设中所占的比重越来越大、隧道长度也越来越长,施工难度越来越大[1-2]。我国浙江省西部地区地质条件较为复杂,广泛存在构造发育带、断裂带、岩溶发育区等复杂地形地貌。建设中的公路和铁路路线不可避免地会穿越这些复杂地质条件地区。对于建设中的隧道,如果未进行任何前期勘测而进行盲目开挖,很容易发生各种各样的地质灾害(如:突水、突泥、塌方、岩爆、瓦斯爆炸等)。针对于公路或是铁路建设施工前的路线设计阶段,采用物探等相关工程技术对拟建隧道地质条件进行前期勘测,可以给设计部门是否决定更改设计路线或是采取怎样的防护措施会起到决定性资料参考作用,从而降低隧道施工风险和保证工程质量[3-5]。

然而单一的物探方法方法在解决复杂地质(如浙西地区地形)问题中往往显得力不从心,不能满足勘察要求。综合物探法是指运用各种物探技术手段[6-10],主要有电法勘探(如瞬变电磁法、大地电磁法、核磁共振法及直流电法等)、地震勘探(如地震折射法、地震反射法、地震面波法及地震CT等)及探孔技术等。根据不同地质情况进行优势互补,综合分析从而探明探测对象的物理属性和空间位置属性。

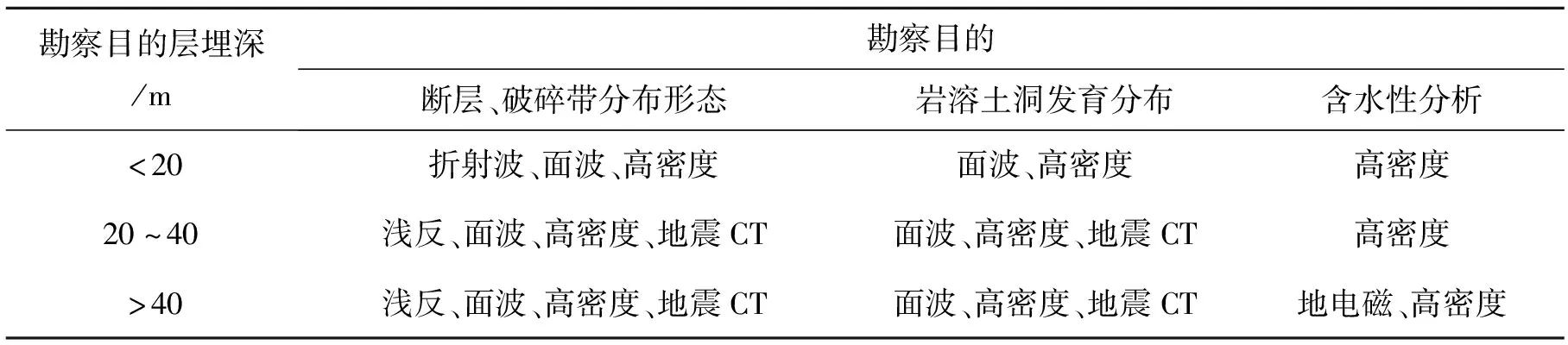

不同的物探方法有不同的适用条件,如何根据不同地质条件,合理选择适用的物探方法,这是综合物探的关键。依据勘察目的不同,隧道勘察中的常用物探方法[11-12]见表1。这里主要就浙西地区拟建隧道勘察为背景,综合论述大地电磁法、高密度电法及地震CT相结合相对单一物探方法在拟建隧道前期勘察中的优点。

表1 隧道勘察中的常用物探方法

1 方法原理

1.1 高密度电阻率法

高密度电法与常规的视电阻率测深相比,其一次布线可获取二维庞大数据体。通过对数据的整理分析,可获得视电阻率断面图,由此划分工区内岩土介质的视电阻率值及不同视电阻率介质的分布变化形态。对于高密度成果图异常分析可以总结为以下两点:①当工区内介质为水平均质或无其他不良地质作用时,视电阻率等值线一般呈有规律的均匀分布,近水平层状;②当工区内存在一定规模的岩溶、夹层、破碎带、断层、软弱结构面时,则视电阻率等值线将发生变化,表现为梯度变化大,出现“U”字或“V”字形等异常形态。

1.2 可控源音频大地电磁法(CSAMT)

可控源音频大地电磁法是一种利用人工场源的频率域电磁测深方法,其方法原理与音频大地电磁法大体相同。区别在于其场源是由人工通过有限长接地导线电流源,向地下发送不同频率的交变电流进行激发,不同的发射频率决定不同的探测深度。CSAMT运用于拟建隧道勘察时,其施工方法是通过平行于拟探测隧道主线方向,在距7倍至8倍探测深度(收发距)处布置接地导线AB(AB之间的距离应保证拟测隧道段在与接地导线AB成60°张角的扇形区域内),并通过AB向地下供入已设定好的音频f的谐变电流,在拟测隧道主线上,进行逐点观测沿测线方向相应频率的电场分量Ex和与之正交的磁场分量By,进而计算卡尼亚视电阻率:

(1)

式中:μ为大地的磁导率;ω为角频率。在所设计的音频段内逐个改变供电和测量频率,就可以测出ρs随频率的变化,完成频率测深观测。

1.3 地震波层析成像法(地震CT)

跨孔地震波层析成像技术,是一种通过钻孔孔间成像的地下物探方法。其基本原理是在某一钻孔设计位置激发地震波,其他钻孔通过检波器接收弹性波各种震相运动学(走时、射线路径)和动力学(波形、振幅、相位、频率)特征值。利用这些特征值进行分析并反演地下介质速度分布情况,从而判定两钻孔间地质异常信息。该方法通常可用于探测规模小,要求精度高的地下介质细结构。地震波在地质体中传播时,岩土体纵波传播速度为式(2)。

(2)

式中:vp为纵波速度;E为介质的杨氏弹性模量;ρ为介质密度;μ为介质的泊松比。

不同的岩体弹性参量不相同,传播速度也就不同,当某条射线通过目标地质体时,将产生旅行时差。但仅根据一条波射线所产生的速度差异难以判别异常体的位置,因为它可能位于射线路径的任何一处。假如再利用另一条与该射线在异常体部位相交的射线走时,就可以对前一条射线在异常位置上进行必要的约束。当采用相互交叉的致密射线网络时,就会对异常地质体在空间上产生强有力的约束。地震波跨孔层析成像采用一发多收的扇形穿透,经过逐点激发,在被测区域内形成密集的射线交叉网络(图1)。

图1 跨孔CT射线网络示意图

2 工程实例

2.1 工程概况及勘察任务

以衢州市雷公岭隧道为例,雷公岭隧道全长为1 408 m,最大埋深约为279 m。设计隧道路线在该区穿越地层分别为石炭系上统船山组(C3c),岩性主要为青灰色灰岩;石炭系中统黄龙组(C2h),岩性主要为石灰岩、白云质灰岩;志留系上统唐家坞组二段(S3t2)砂岩;志留系上统唐家坞组一段(S3t1)砂岩;志留系下统大白地组(S1d)砂岩、泥岩。对隧道勘察的主要任务是:①查明设计隧道地段岩性分界面、覆盖层厚度、基岩面起伏形态;②探明设计隧道地段不良地质体分布情况,包括构造破碎带、岩溶发育带等。

2.2 物探方法选择及物探工作布置

依据测区内的岩土条件,测区内覆盖层与基岩以及不良地质体(构造破碎带、岩溶发育带),与围岩之间都存在明显的电阻率差异及密度差异,且埋深大于40 m,故本项目择优选择可控源音频大地电磁法和高密度直流电法以及地震CT。根据地形地貌及隧道走向等现场条件,沿着隧道主线布置一条可控源音频大地电磁法测线(K2+180 m~K3+440 m),长度为1 260 m。沿隧道洞身走向布置了两条高密度电法剖面LGL-G1(K2+171 m~K2+432 m)和LGL-G2(K2+300 m~K2+938 m),长度分别为261 m和638 m,主要布置在隧道穿越的灰岩、灰岩与砂岩交接地段。作为验证探测。同时,在ZK1(K3+248 m)和ZK2(K3+300 m)这对钻孔间进行地震CT探测,作为验证探测。

2.3 成果解译

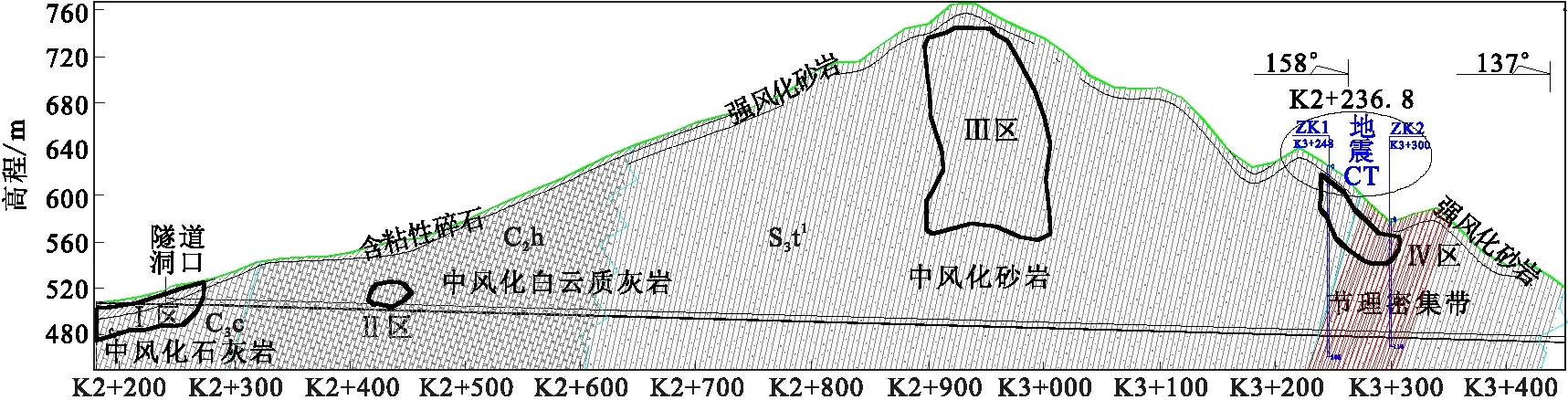

图2是CSAMT(K2+180 m~K3+440 m)电阻率等值线图;图3和图4分别是高密度测线LGL-Z1(K2+171 m~K2+432 m)和LGL-Z2(K2+300 m~K2+938 m)电阻率等值线图;图5和图6分别是地震波层析成像ZK1-ZK2剖面图及异常推断解译图;图7是雷公岭隧道综合地质解译剖面图。水平坐标代表里程桩号,垂直坐标代表地面高程。

图2 可控源音频大地电磁法剖面图(K2+180 m-K3+440 m)

图3 高密度直流电法剖面图(K2+171 m-K2+340 m)

图4 高密度直流电法剖面图(K2+300 m-K2+940 m)

图5 地震波层析成像剖面图(ZK1-ZK2)

图6 地震波层析成像异常推断解译图(ZK1-ZK2)

图7 雷公岭隧道综合地质解译剖面图(K2+180 m-K3+440 m)

根据地质和钻探成果资料,隧道进洞口K2+180 m至K3+440 m段为低山地形,地表植被发育,表部覆盖坡洪积含黏性土碎石、残坡积粉质黏土,厚约3 m~10 m;剖面浅部的不连续高阻异常推测为不含水的松散岩土体、砂岩、砾石等所致。依据图2成果剖面图来可以圈定三个异常区:

1)I区:沿隧道设计路线K2+180 m至K2+260 m,深在3 m~10 m范围内,出现低电阻率异常区,结合地质资料,该异常推测可能为因表部覆盖坡洪积含黏性土碎石、残坡积粉质黏土引起,或因沟谷中堆积的土、碎石,下部为岩溶溶蚀、岩溶裂隙引起。总体而言,岩体稳定性较差,但从电阻率值来看发育溶洞的可能性不大。

2)II区:沿隧道设计路线K2+880 m至K3+040 m,深在40 m~150 m范围内,出现低电阻率异常区,该地段围岩主要为志留系上统唐家坞组二段砂岩,该异常区可能由于砂岩节理裂隙较发育所致。

3)III区:沿隧道设计路线K3+240 m至K3+320 m,深在20 m~120 m左右范围内,出现低电阻率异常区,该异常区推测可能为该地段志留系上统唐家坞组一段砂岩与下伏基岩中志留系下统大白地组砂岩垂向连续密集裂隙发育所致。受该节理裂隙发育的影响,围岩岩体可能较为破碎。

对于局部富水,高密度电法具有极大优势,作为验证性探测的高密度测线LGL-G1(K2+171 m~K2+432 m)和LGL-G2(K2+300 m~K2+938 m)主要布置在隧道穿越的灰岩、灰岩与砂岩交接地段。根据图3和图4,断面浅部电阻率多为层状低阻,局部为中高阻,往深部电阻率逐渐升高,可以圈定四个异常区。

1)I区:沿隧道设计路线K2+220 m~K2+258 m(图3)范围浅部出现一低阻异常区,推测上部为沟谷中堆积的土、碎石,下部为岩溶溶蚀、岩溶裂隙引起,这与图2中I区异常对应,同时也细化了CSAMT等值线中的I区异常。

2)II区:沿隧道设计路线K2+290 m~K2+320 m(图3)范围浅部洞身上方出现圈闭的低阻异常,异常范围较小,推测可能为灰岩中局部发育的小岩溶引起。

3)III区:沿隧道设计路线K2+300 m~K2+326 m(图4)范围,地段出现电阻率强度的变化,为石炭系上统船山组灰岩和石炭系中统黄龙组白云质灰岩接触部位,岩性接触带内岩溶发育较强,岩体相对破碎,岩体强度及稳定性相对较差,基岩裂隙水及岩溶裂隙水水量相对较为丰富。

4)IV区:沿隧道设计路线K2+450 m~K2+500 m(图4)范围,地段出现低电阻率异常区,该异常推测石炭系中统黄龙组白云质灰相对破碎,岩体强度及稳定性相对较差,基岩裂隙水及岩溶裂隙水水量相对较为丰富。

5)V区:沿隧道设计路线K2+570 m~K2+650 m(图4)段出现一个带状低阻异常区,倾向北西,与地层产状基本一致,据地质资料,该地段为石炭系中统黄龙组白云质灰岩和志留系上统唐家坞组二段(S3t2)砂岩不整合接触部位,推测接触带内基岩裂隙较为发育,局部可能有岩溶发育,岩体较为破碎,地下水相对丰富,隧道开挖可能会出现滴雨或淋雨状出水,局部可能存在岩溶裂隙水,隧道开挖时可能出现线状出水或涌水现象。这与图2中II区异常对应,同时也细化了CSAMT等值线中的II区异常。

为验证沿隧道设计路线K3+240 m~K3+320 m范围内,出现的低电阻率异常区是否为志留系上统唐家坞组砂岩与下伏基岩中志留系下统大白地组砂岩垂向连续密集裂隙发育所致。对ZK1(K3+248 m)和ZK2(K3+300 m)这对钻孔间进行地震CT探测(图5),探测范围内地层介质波速变化范围为800 m/s ~3500 m/s。

在水平位置K3+268 m~K3+290 m,深度40 m~60 m(红色闭合曲线)范围内(图6),异常带波速范围为1 200 m/s~1 500,异常中心波速约为1 350 m/s,推测为破碎或岩溶发育区,岩溶溶蚀区位于基岩顶面附近,向下溶蚀造成基岩顶面下凹。这与图2中III区异常对应,同时也细化了CSAMT等值线中的III区异常。

将三种方法成果对比验证分析,综合形成雷公岭隧道综合地质解译剖面(图7),由图7可以获取较为可靠真实的四处异常区。这也体现了针对不同地质条件和探测要求合理采用物探方法的优越性,通过这次实例综合物探验证可以为日后物探工作提供较为有利的资料依据。

4 结论与建议

1)隧道勘察中的物探方法多种多样,具有各自优越性和局限性,面对复杂地质环境,不能依据一种方法来解决全部问题,发展多种方法的综合物探是十分有必要的,也将是大势所趋。

2)通过综合物探法在浙西拟建隧道地质勘察的运用表明,综合物探技术的运用可以弥补单一物探方法的不足。利用综合物探所获取的成果与钻探等勘察验证的实际情况基本吻合。该案例是拟建隧道勘察中综合物探技术应用的成功典范。

3)目前工程勘察中的综合物探技术仍停留在单一物探方法反演成图,为提高工程勘察的解译精度,多数据联合反演解释,将是综合物探技术发展的重要方向。