扶贫,正在进行时

彭一

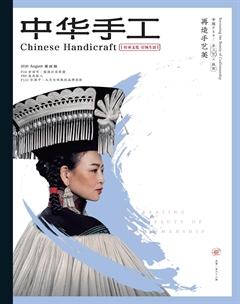

“非遗扶贫”是什么?

在对这个命题的反复追问和不停思考下,我们尝试着勾勒出它的轮廓。

于多数人而言,“非遗扶贫”的真正含义:是在文旅融合不断深化的背景下,以保护传承非物质文化遗产,将非遗与现代商业无缝对接,实现贫困户脱贫增收的一种扶贫模式。

诚然,非遗扶贫远不止于此,它是一个意义繁多的词,汇聚着乡村振兴、企业发展、高校参与、团队赋能、理论加持……

几组数字,刷新着非遗扶贫的“成绩”。

自2018年以来,全国393个国家级贫困县和150个省级贫困县已经在国家的“指挥棒”下开展了非遗助力精准扶贫的相关工作;非遗扶贫工坊的数量突破千字头,共有2 300多个;带动逾46万乡镇居民就业与创业;20万建卡贫困户实现脱贫。无疑,这得益于国家的号召。

那么,我们关注成绩的同时,“如何扶”“谁来扶”亦成为新的发问。

纵观各地非遗产业发展,除了自身力量之外,大多是通过相关部门机构的产业扶持,以产业振兴政策助推非遗的“跨步走”:福建省文化和旅游业通过互动展示、非遗“触网”等形式,推动非遗商品不断创新,并在“云带货”的新销售模式引领下,推动脱贫攻坚;山西省积极探索“非遗+合作社+农户”的形式,推动传统工艺传承与产业振兴,还通过分红帮扶、就业帮扶、产业托管帮扶等带贫益贫;重庆市非遗项目搭上电商的顺风车,让老手艺转化为脱贫的新动力,全市14个国贫县的非遗店铺上;全市建立的20个鲁渝非遗扶贫工坊,让贫困村民人均月增收500元至2 000元。

虽然非遗扶贫取得了一定成绩,但要将非遗变成脱贫生产力并非易事。产品市场空间不大,应用场景较窄,质量忽高忽低,渠道较难开拓……因此,解难纾困需要多方努力,才能将非遗转化为经济价值。

那么,扶贫的关键是什么?

其实我们很容易从扶贫工作中得到一个共识:扶贫的关键是扶人,脱贫的核心是摆脱贫困的思想觀念、脱掉文化的“贫”。

这,需要文化来滋养。

就拿国家级非遗彝族服饰制作技艺的传承人阿牛阿呷的经历来讲,她口中的自己,“是幸运的”。这份幸运,源自于她拾起了文化的“幸运草”。她深知教育对人、物、事的转变是巨大的,人的思维、物的语言、事的立场,哪一种不需要智慧?而非遗扶贫,同样需要且更加需要智慧的启迪,这毋庸置疑。

文化扶贫的根本目标,是有针对性地消除贫困的内在根源,激发摆脱贫困的内在精神动力,为全面脱贫提供智力支持。正如苏州工艺美术职业技术学院手工艺术学院院长赵罡所言,“教育扶贫牵住了贫困地区脱贫致富的‘牛鼻子,扶贫工作单靠物质救援,资金输送,已然不能解决根本问题”。显然,文化帮扶就是为思想打开一扇窗,为脱贫攻坚提供一种润物无声的精神力量。

正如“授人以财,不如授人以才”一般,扶贫还得先“扶智”。文化扶贫于我国脱贫攻坚工作而言举足轻重。“文化扶贫”撬动着沉睡的沃土,让民族文化、手工艺文化,抑或是乡民的文化修养真正得到“质”的提高,而非“量”的累积。所以,手工艺行业里的人才尤为重要。

从理性而言,非遗扶贫工作的开展和成果并非曲线上升,而更似一条抛物线,有制高点的光环,但同样也有仍需发力的空间。

以往看似亮眼的成绩,能否经受住一道道“加试题”的考验?

这些加试题,或许有“光环渐弱的扶贫工作能否一如往常?”“扶贫者,能否能真正倾注心力做实事?”“地方能否拆下所谓的‘面子工程”……所以,为了将传统工艺推至更广更深的路径,需舍弃扶贫工作中的表面“情怀”,乡村原野的诗和远方,从来都是一步步踏出来的,否则所有的工作都难以为继。

如今,在文旅融合、脱贫攻坚持续发力的时代背景下,非遗扶贫已然成为助力精准扶贫的推动力。如何从各民族、各地区的自然和文化中挖掘内生动力和价值实现脱贫,其实是目前我国脱贫攻坚工作中,一个严肃的命题。今年,脱贫攻坚已进入收官之年,打赢这场“硬仗”,拿下这块难啃的“硬骨头”,开辟新道路、探索扶贫新模式,势在必行。精准扶贫工作的频频“输血”虽然能解一时之困,但要真正“摘帽”致富,或许发挥“造血”功能,才能形成扶贫就业、产业发展与文化振兴的多元格局。

而这一切,从不是挥手告别的过去式,而是迎难突破的进行时。