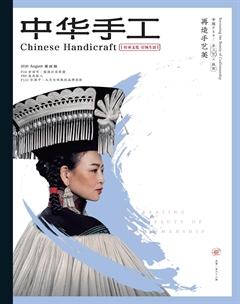

彝饰,如梦之戏

彭一

民族产业

四川省凉山彝族自治州

扶贫亮点:

·校企联办,创立民族织绣专业

·以公司制的模式,带动彝族服饰生产,提供就业岗位

·开创 『公司+学校+博物馆+文创』的服饰文化传承新模式

一场秀,让我们认识“你”

北京中轴景山寿皇殿,一场服饰文化大秀“云梦彝山”拉开巨幕。

“她们是从哪里来的?”一位现场在座的国外嘉宾抛出了疑问。“她们”,来自中国凉山彝族自治州。

彝族,是中国人口较多的一个少数民族,素有“衣冠之族”的美誉。每一个彝族姑娘,从小就以针线刺绣为伴,制作彝族服饰是她们生活的必备技能。从秀场中一件件大气惊艳的作品来看,彝族人民的审美情趣、民俗文化等尽显无遗,彰显着来自大山的风韵与智慧。

“云梦彝山”的灵感,来源于彝族人日常所见的如褶的群山,似云的毡衣。而所有的服饰面料全部由国家级非物质文化遗产——彝族羊毛擀制与纺织技艺制成。该技艺是彝族传承千年的古老工艺,从古至今,彝族人的生活离不开“加诗瓦拉”。“加诗瓦拉”是彝语,是彝族人民日常生活中必不可少的羊毛披毡。其形状似斗篷,颜色如白雪,其简洁大气的形制可以与大多数服装搭配,可以说是彝族服饰的“爆款”,凝聚着彝族人民的劳动智慧。

而所有的设计,来自彝族设计师阿牛阿呷的巧手,赋予彝族服饰新的生命,是她一直挂在心里的“大事”。

阿牛阿呷是彝族羊毛擀制与毛纺织技艺传承人,在创作过程中,她将传统工艺自身的特性作为作品的主要元素,裁剪方面不囿于传统技法,多维度的创新成为她设计的要义。当然,设计的高光,从来都是需要照亮生活的。大秀上的作品不仅是从设计师们的图纸中走来,更是从彝族人民的生活中走来。

放眼“云梦彝山”的秀场,恢弘大气的系列作品分为“云雾初开、梦绕彝山、索玛花开”3个篇章,这些篇章里的设计可谓深得人心:直筒型披挂式大衣门襟装饰着彝族经典图案羊角纹,内搭高领纯色毛衣;压褶毛毡制作的吊带连衣裙简洁、典雅;阔腿裤下摆点缀着镂空图案……“加诗瓦拉”经阿呷及团队设计师的巧心设计,成为一件件适应潮流变化的时尚单品,也展示着民族时尚所蕴含的无限潜能。

在阿牛阿呷眼里,“民族服饰是一种符号,这种符号的形态是丰富的。”就彝族服饰而言,不同支系的民族都拥有自己最直接的识别符号。据统计,彝族服饰的品类约有300多种。“这些服饰最具魅力的部分,是其背后可以娓娓而言的故事。”这些服饰的生命力是强盛的,它关乎于服饰的创造者和拥有者,也关乎于一个民族的气质与意趣。

产业加持,于深山放异彩

阿牛阿呷出生在四川省凉山彝族自治州昭觉县,这里是全国最大的彝族聚居地,集中着成片的贫困乡村,一个个村寨被分散在高山深谷之中。凉山的河谷幽深,壁垂千仞,高差悬殊,似乎昭示与外界“隔离”的信号,所以这里的道路建设极为困难,交通的闭塞严重阻碍着当地的经济发展。此外,教育的滞后,很难让外界听到这片土地的故事。但是,与地理层面上的道路阻碍相比,彝族人自身的“转型”之路,似乎更难。

阿牛阿呷希望能搭建一个传统工艺平台,通过平台让彝族妇女就业、创业,让大城市里的设计师们发现彝族文化与传统工艺,进而通过“再设计”,让彝族文化传播至更广的地方。在这样的内驱力下,2013年她创立了凉山诺苏文化投资有限公司,以公司制的模式,带动当地服饰生产,为妇女们提供就业岗位,实现就业增收。

为了让妇女们能够更好地开展工作,阿牛阿呷将基地直接设立在彝族的村子里,而非当地县城,这样免去了妇女们进城需要花费的时间和交通成本,便于她们在家中就业。而这样的模式也是目前众多扶贫项目所采用的方式。

这几年,通过非遗扶贫而“转型”的案例有很多。一次偶然的机会,阿牛阿呷在凉山州美姑县的一户家中看到了一套传承了7代的传统服饰,并且看到一位女孩正在绣制一件布裙。阿牛阿呷为之所动,将这名女孩带到自己的工作室学习,而后,她竟然有了开彝族文化工作室的打算,而这一打算也成为了现实。

“这样的好手艺被隐藏在大山里,我们很难看见,但是一定能被看见。”贫困,会通过手艺的力量,化作“过去时”;而转变,才是彝族妇女们塑造命运的“进行时”。

公司目前的重心,是在传承和保护彝族文化的基础上,研发与制作融入生活的产品,并与外界形成产业互联,打通线上与线下的销售渠道。

阿牛阿呷所创立的公司,是一个融合设计师、民间手工艺人、市场三方对话的平台,通过这个平台,设计师可以找到大凉山的手艺人学习传统技艺,而走不出深山的手艺人可以通过勤劳的双手改善生活。

除了以公司助推彝族文化、让更多人走上脱贫致富的道路外,阿牛阿呷还创立多处非物质文化遗产保护与传承基地,让彝族农村妇女能在家接手工订单增加收入;与博物馆合作成立服饰文化研究所,将古老的服饰与制作技艺保护起来;与高校合作研发彝族服饰文化产品,增加传统工艺的市场竞争力;与当地妇联合作开展妇女居家就业示范项目……可以说,她开创了“公司+学校+博物馆+文创”的服饰文化传承的新模式,而这些工作,一做就是10多年。

在这10多年时间里,阿牛阿呷几乎把全国有彝族人居住的地方走了个遍,也正是因为这10年的深入工作,才让她更加坚定地把传承与传播彝族文化作为一生的事业。

跳脱束缚,以新知启迪人生

“我是个‘幸运儿”。

阿牛阿呷所说的幸运,来源于教育的恩泽。因为在凉山地区,大多数彝族家庭不会将女孩送进学校念书,女孩们的“任务”,是在家中务农,到了10多岁就定亲嫁人。但她得到了念书的机会,考入西昌学院学习美术教育,从小和母亲学习彝绣手艺的她,让她在彝绣专业上有了独到的造诣。她同样希望这份力量,能惠及更多彝族人。

公司成立的第2年,阿牛阿呷與盐源县职业中学以校企联办的形式,创立了彝族服饰专业,面向贫困家庭的彝族女孩招生,并对这些学生采取学费全免的政策。民族织绣专业可以说是她怀抱着对彝族文化的热爱,奔走于西南彝族地区的各个角落开展田野调查,在山路辗转的“取经问道”中诞生的。

“我想重点支持农村贫困家庭的学子。”阿牛阿呷的言语中,透露着她希望贫穷不再是凉山的“标签”,也希望心怀手艺梦的孩子们能够在专业学习中有所收获。

“太火爆了。”这是民族织绣专业近年来的招生情况。

专业逐年大热,说明彝族传统文化的影响力日渐扩大。毕业学生的出口,大多是到与手工艺相关的工作室、企业中工作,当然,阿牛阿呷也鼓励着他们自主创业。校企联办专业的模式,不仅让彝族女孩看到了春天,促进就业与创业,同时,彝绣的传承与发展也向着可持续发展之路推进。

民族织绣专业兼顾着文化、社会和经济效益,深耕彝族服饰的文化内涵和价值。阿牛阿呷希望,为彝族服饰文化建立起“可分析”的数据,为彝族服饰的品牌化和产业化培养相关人才,将以前“藏”在大山里的格局重新串联起来,打通人才培养到市场销售的渠道,或许这样,彝族服饰才能打破“四面环山”的桎梏 ,迈进具有更高经济价值的产业新天地。