传染性单核细胞增多症合并多种病原体感染患儿临床特征和预后研究*

师 瑜,杨明珠,张娇蕊,韩改琳

陕西省咸阳市中心医院小儿内科(咸阳712000)

传染性单核细胞增多症(Infectious mononucleosis,IM)为儿童期常见疾病,患儿在临床中主要表现为淋巴结肿大、发热、食欲减退、肝脾肿大等症状,严重者可造成多脏器功能受损[1]。EB病毒(Epstein-barr virus,EBV)为导致IM发生的主要病原体,然而,也有部分患儿合并肺炎支原体(Mycoplasma pneumoniae,MP)等多种病原体感染[2]。为了明确EBV合并多种病原体感染患儿的临床特征及预后,本研究纳入IM患儿60例进行了分析,为IM临床诊治提供参考。

资料与方法

1 一般资料 纳入2017年6月至2020年5月我院收治的IM患儿60例,根据病原体感染情况分为单纯EBV感染组和多重感染组,各30例。其中单纯EBV感染组男17例,女13例,年龄3~13岁,平均(7.37±2.59)岁。多重感染组男19例,女11例,年龄4~12岁,平均(7.89±2.43)岁。两组年龄、性别等基线资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。所有患儿家属均知情同意本研究。本研究经审查,符合赫尔辛基宣言。诊断标准[3]:符合①和②,并符合③~⑤之一,即可诊断。①符合IM的典型体征,包括不规则发热、浅表淋巴结肿大、咽峡炎、肝脏肿大等;②异型淋巴细胞(Atypical lymphocytes,AL)高于10%或淋巴细胞高于50%;③EBV特异性抗体阳性;④EBV-DNA检查阳性;⑤鼻咽拭子检查下EBV抗原阳性。病例纳入标准:符合上述IM诊断标准,并均经病原体特异性抗体检测确认感染病原体种类;年龄≤14周岁;临床资料完整;同意随访。排除标准:免疫功能不全者;恶性肿瘤;严重脏器功能不全;IM史;合并其他传染性疾病。

2 治疗方法 IM急性期,使患儿注意休息,使用更昔洛韦(国药准字H10980187)联合干扰素(国药准字S19980083)进行抗病毒治疗,更昔洛韦每次剂量为5 mg/kg,进行静脉滴注,2次/d,连续7~10 d,干扰素每次100 U进行雾化吸入,1次/d,连续治疗3~5 d。同时给予对症治疗,对于合并高热的患儿,予以退热治疗;对于合并MP肺炎患儿,使用大环内酯类抗生素进行治疗;对于合并肝脏损伤的患儿,予以保肝治疗;对于合并脾脏肿大的患儿,尽量避免运动;对于并发心肌损害、咽喉水肿等症状的患儿,酌情予以短疗程糖皮质激素类药物,以减轻临床症状。

3 观察项目 ①对多重感染组病原体分布特征进行分析:抽取患儿肘部静脉血,离心后取血清,使用ELISA法对患儿血清中IgM水平进行测定,试剂盒均购买自北京科瑞美科技有限公司。其中病原体包括腺病毒(ADV)、MP、乙型流感病毒(IBV)、呼吸道合胞病毒(RSV)、巨细胞病毒(CMV)、疱疹病毒(HSV)、风疹病毒(MV)等。②对两组的临床特征进行分析:其中临床特征包括发热、发热持续时间、淋巴结肿大、咽峡炎、肝肿大、脾肿大、皮疹、眼睑水肿等。③对两组的实验室指标进行分析:其中实验室指标包括白细胞计数(WBC)、磷酸肌酶同工酶(CK-MB)、CD3+、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、AL比例、血沉等。④对两组的并发症发生率进行分析:其中并发症包括肺炎、贫血、心肌损害、肝损伤、消化道出血等。其中肝损伤,肝酶水平异常;肺炎,患儿出现明显的咳嗽、胸片显示异常;心肌损害,心电图改变或心肌酶水平;贫血,血红蛋白水平<90 g/L。⑤记录两组的治疗方法、治疗结果和预后:其中治疗结果评价标准分为显效、有效和无效[4]。显效:治疗3 d内,患儿体温恢复正常,肝、脾、淋巴结肿大体积减小≥50%;有效:治疗5 d内,患儿体温恢复正常,肝、脾、淋巴结肿大体积减少30%~50%;无效:治疗5 d内,患儿发热仍未消失,肝、脾、淋巴结肿大体积减少不明显。

结 果

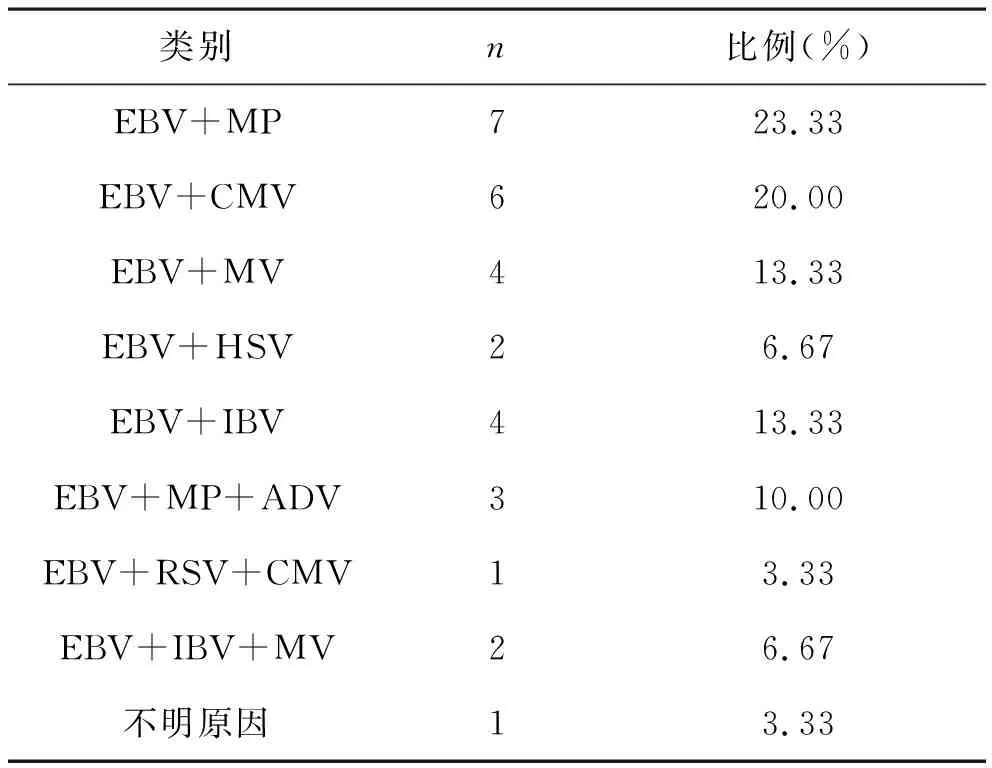

1 多重感染组病原体分布特征 多重感染组感染两种病原体23例(76.67%),三种病原体6例(20.00%),不明原因1例(3.33%)。合并感染病原体主要为MP 10例(33.33%)和CMV 7例(23.33%)。见表1。

表1 多重感染组病原体分布特征

2 两组临床特征比较 多重感染组发热、脾脏肿大、肝肿大、淋巴结肿大、咽峡炎、眼睑水肿发生率明显高于单纯EBV感染(P<0.05);多重感染组发热持续时间明显高于单纯EBV感染组(P<0.05)。两组的皮疹发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表2 两组临床特征比较

3 两组实验室指标比较 多重感染组WBC、AL比例、CK-MB、ALT和CD3+水平均明显高于单纯EBV感染组(P<0.05)。两组血沉水平比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表3。

4 两组并发症发生率比较 多重感染组肺炎、贫血、心肌损害、肝损伤和消化道出血的发生率均明显高于单纯EBV感染组(P<0.05),见表4。

5 两组预后比较 单纯EBV感染组显效21例(70.00%),好转9例(30.00%);多重感染组显效18例(60.00%),好转12例(40.00%),两组治疗显效率和好转率比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。两组患儿出院时,体温均恢复正常,临床体征均得以明显缓解,心肌功能和肝功能均于治疗2~4周后恢复正常,预后良好。

表3 两组实验室指标比较

表4 两组并发症发生率比较[例(%)]

讨 论

近年来,IM在临床中的发生率有上升趋势,且临床症状更加复杂多样,增加了临床准确诊断的难度。临床中一般将IM归于自限性疾病,然而仍然有部分患者病情较为严重,可并发心肌损害、肝损害等的发生,需要及时进行医疗干预[5]。EBV为引起IM的主要病原,可侵袭机体B淋巴细胞,导致多种炎症因子的产生,进而引起细胞损伤和免疫功能紊乱,严重者可引起多脏器功能损害。IM患儿中,除了EBV外,还可同时感染多种病原菌,进而可能对患儿临床表现和预后产生一定影响[6]。目前的研究多集中于所有IM患儿临床特征的整体分析,对于IM合并多种病原体感染患儿临床特征的研究较少。

本研究对多重感染患儿的病原体分布特征进行了分析,结果表明,76.67%患儿为两种病原体感染,其中MP和CMV为主要的病原体,且多数病原体均可经口、飞沫等途径传播,提示对于合并呼吸道症状的患儿,发生多重感染的风险可能更大[7]。也有研究认为,患儿感染EBV后,极易由于机体免疫功能下降,而引起多种病原体的感染[8]。本研究进一步对两组的临床特征进行了比较,结果发现,多重感染的IM患儿发热、脾脏肿大、咽峡炎、发热持续时间、眼睑水肿等明显比单纯EBV患儿严重,其中眼睑水肿多由于IM患儿淋巴结肿大,对血管产生压迫,导致静脉淋巴回流减慢所致。而在实验室指标中,多重感染组WBC、AL比例、CK-MB、ALT和CD3+水平均明显高于单纯EBV感染组。这提示多重感染患儿在IM的发生发展过程中,其他病原体与EBV可能在引导机体免疫功能紊乱、肝脾损伤等的过程中具有一定的协同效果[9]。有研究发现,CMV和EBV多重感染的患儿病程明显增加,患儿肝脏肿大的发生率明显高于单纯EBV感染,提示多重感染可能通过不同的作用机制使患儿的临床症状加重[10]。此外,这也提示,对于病情较为严重的IM患儿,可同时进行其他病原体特异性抗体的联合检测,以有助于对症治疗的进行[11]。

本研究发现,多重感染组肺炎、贫血、心肌损害、肝损伤和消化道出血等并发症的发生率均明显高于单纯EBV感染组,这提示对于多重感染的患儿,应在抗病毒治疗的基础上,注意观察患儿临床症状的变化,并尽早开展针对肺炎、贫血、肝损伤等的对症治疗,以改善不良预后的发生率[12]。有研究发现,IM患儿消化道出血的发生往往与患儿预后不良相关,因此在对IM患儿治疗中,应注意观察患儿凝血功能、肝功能等的变化,在治疗中减少使用对消化道有刺激作用的药物,以降低消化道出血的发生风险[13-14]。本研究中,对两组IM患儿均进行了抗病毒和对症治疗,结果表明,两组患儿的临床症状均得以明显缓解,预后均良好。也有研究发现,对于多脏器受累以及免疫功能抑制的IM患儿,仍然有约29.4%的患儿预后不佳,本研究中IM患儿均预后良好,这可能是病例选择不同所致,关于IM患儿预后与多重感染的相关性还需扩大样本进行更为深入的研究[15]。

综上所述,IM患儿的病原体分布特征具有多样性,并以EBV与MP、CMV的多重感染为主。与单纯EBV感染患儿相比,IM多重感染患儿病情更为严重,并发症发生率更高,临床中对于病情较为严重的IM患儿,应尽量明确IM患儿病原体感染类型,为临床中的救治提供参考。