小秦岭金矿田(陕西段)深部地质结构特征及找矿靶区圈定

刘晓龙,李长寿,肖志豪,刘松,石锋

(陕西地矿第六地质队有限公司,陕西西安 710611)

0 引言

小秦岭金矿田位于豫陕两省毗邻的潼关、洛南和灵宝等县市境内,是我国重要的黄金产地之一。据不完全统计,区内已发现含金构造带1200 余条(邵世才和何绍勋,1993),其中陕西境内600 余条,累计探明金工业储量400 余吨。前人对于区内地质结构做了大量的研究工作,小秦岭地区的构造格局可以用“一核、二界、三拆离”的构造模型来概括,即变质核杂岩体、南北边界断裂和界面拆离(滑脱)构造(胡正国等,1994;胡正国和钱壮志,1994);华北陆块南缘在地壳结构上具有地台式双层结构特点,基底岩系变质较深,变形亦较复杂,盖层岩系亦具较强烈变形但变质轻微或未变质(杨荣华和孟宪刚,2012);秦岭地区内生金矿床形成于多种地质构造环境,并且受多期构造热事件改造,但最重要的金成矿作用都与印支期末—燕山期秦岭陆内造山运动中的构造-岩浆-热液流体作用密切相关,而且最重要的工业矿体形成时间也主要集中在印支期末—燕山期,因此将秦岭成矿带中内生金矿床成矿系列划归为与陆内造山过程中构造-岩浆-热液作用有关的金矿成矿系列(姚书振等,2002);小秦岭金矿形成时间与燕山晚期花岗岩相近,主要分布在岩体外围3~5 km 范围内,花岗岩体提供了成矿所需的热源和成矿流体(栾世伟等,1991);区内成矿地质体为燕山期文峪、华山花岗岩体,成矿结构面主要为断裂构造(张欢欢等,2018)。

可见小秦岭金矿成矿受太华群、燕山期花岗岩和构造多重控制,所以进一步探测区内深部地质结构,圈定隐伏岩体、隐伏断裂空间位置及数量,对于区内深部探矿具有重要意义。笔者通过研究区内1∶2.5 万航磁及1 ∶5 万重力资料,对小秦岭金矿田深部地质结构特征进行了解析,并圈定了重点找矿靶区。

1 区域地质背景

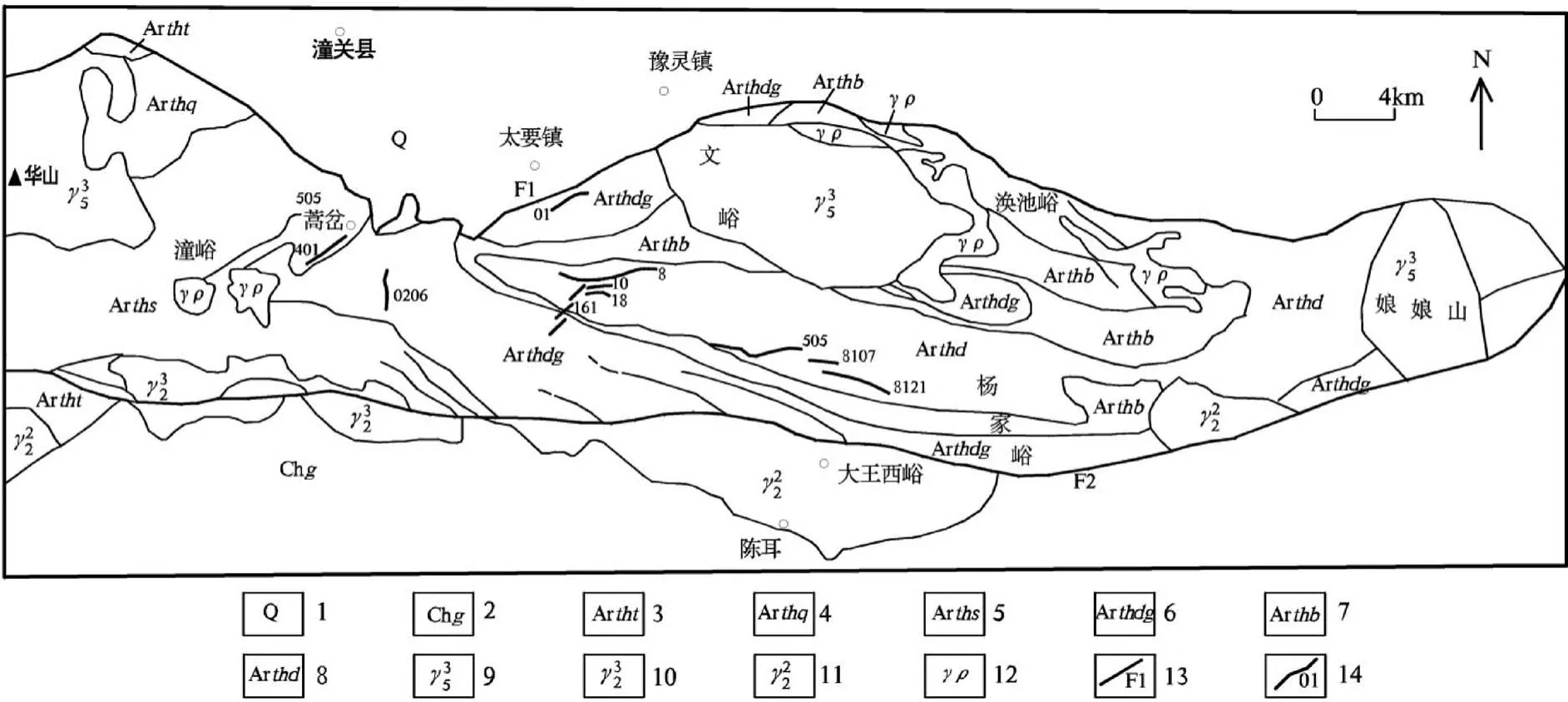

小秦岭金矿田处于秦岭东西向复杂构造带与新华夏系第三隆起带交接部位(白和,2003)。成矿地质背景主要是多种地质因素的复合,即赋矿地层为多期变质变形的新太古界太华群深变质岩系;控矿构造为东西向构造叠加北东向构造形成的斜网格状断裂系统,多期构造热事件使Au 多次活化迁移富集成矿(吴鹏等,2011;文月贵等,2017)。

地层区划属华北区豫西分区,出露地层主要为新太古界太华群深变质岩系,其北为新生界第四系沉积物,南为中元古宙长城系高山河组浅变质沉积岩(图1),主要由石英岩、泥砂质板岩、白云岩等组成(陕西省区域地质志,1989)。高山河组以角度不整合超覆于太华群不同层位之上,太华群为主要赋矿地层,由老到新依次为大月坪组、板石山组、洞沟组、三关庙组、秦仓沟组、桃峪组,总厚度大于10000 m。岩石主要为斜长(角闪)片麻岩类、斜长角闪岩类、混合岩类等。其原岩主要有中(酸)基性火山岩、火山沉积岩、沉积岩。太华群作为区内金矿的“矿源层”,在变质作用和岩浆热力作用下促使金元素活化转移,在绿片岩相脆韧性剪切带形成过程中初步富集成矿体和矿化体,随该类脆韧性剪切带的发展,石英脉形成,继之再沿其中构造裂隙等充填含矿热液,形成石英脉型金矿。在上部盖层界面间的脆性剪切带控制含金热液交代(蚀变)形成蚀变岩型金矿床(胡正国等,1994)。

区域构造较为复杂,以近东西向褶皱和南、北两条区域性断裂组成其基本构造格架,后期主要叠加有北东向及近南北向断裂构造。大月坪—金罗斑复式背斜横贯全区,呈近东西向展布,两翼不对称,北翼缓(倾角30°~40°)、南冀陡(倾角55°~85°),且局部倒转。区域断裂为北缘山前太要断裂(F1)和南缘山后巡马道断裂(F2),均为近东西向的复合断裂,具生成早、多期活动等特点。

区内岩浆活动频繁,延长时间较长,从元古宙到中生代燕山晚期,基本上都有岩浆岩侵入,以酸性岩为主,中基性岩、碱性岩次之。花岗岩主要有沿着巡马道断裂两侧分布的晋宁期(γ22)小河花岗岩及测区东西两侧的与金成矿有关的燕山期(γ35)华山、文峪花岗岩。脉岩在区内广泛发育,有花岗伟晶岩、辉绿岩、辉绿玢岩、正长斑岩及煌斑岩等。

2 物性特征

区内太华群以深变质片麻岩系为主,整体显示相对低磁中高重特征,局部因含磁铁矿显示高磁特征;与成矿有关的燕山期岩体(包括华山岩体及文峪岩体)呈相对高磁低重特征;晋宁期小河岩体呈相对低磁低重特征,故可通过重磁相结合的方法对不同地质体加以区别。

图1 小秦岭金矿田区域地质简图(据胡正国等,1994,改编)

3 区域航磁特征

测区磁场强度总体较高,梯度变化较大。巡马道断裂以南及太要断裂以北磁场较弱,中部东西向分布的太华群变质岩区磁场中等,局部受太华群板石山组含磁铁石英岩条带及洞沟组含磁铁矿斜长角闪岩影响磁场较强,金矿田东西两侧的燕山期岩体(华山、文峪)磁场强度突显,与两岩体均为磁铁矿系列花岗岩相符(卿敏和韩先菊,2001)。从其磁性分布特征并结合区域地质背景分析,将区内磁场划分为7 个分区、3 个子区(图2)。

(1) Ⅰ区位于测区西部华山一带,呈不规则状。该磁异常由华山岩体引起,磁异常除在岩体露头分布区集中产出之外,在岩体南部及北东部太华群分布区也有显示,南部边界被巡马道北枝断裂(F2-1)所阻挡。即华山岩体的规模并不局限于现有的出露区,向南及北东尚有一定的延展。

(2) Ⅱ区位于测区东部,磁场起伏较小,该高磁异常分布区与文峪岩体露头区分布基本一致,由于岩体东部和南部超出工作区,岩体是否有隐伏地段目前还不能得出结论。

(3) Ⅲ区位于太要断裂(F1)以北,磁场总体平稳,异常北低南高,在善车峪口到西峪口一带临近太要断裂部位显示出中等强度磁性带状异常,与北侧的低磁区形成明显反差。究其原因可能是由于太要断裂为向北倾的多期次活动的正断裂,该断裂带据调查主要断在太华群地层中,在此位置处上盘完全被第四系覆盖,所以推断太要断裂上盘第四系覆盖区之下应该埋藏有太华群地层。

(4) Ⅳ区位于巡马道断裂带(F2)以南至测区南界,磁异常较稳定,靠近构造带多为平缓低值磁场,由巡马道断裂构造带向南磁场强度逐渐增大。巡马道断裂构造呈东西向,分布在低磁场(南侧)与高磁场(北侧)的梯度带上,磁场梯度变化大,梯度带东西向延伸长度大。

(5) Ⅴ区位于太华群变质岩区,由于局部含磁铁矿和磁铁石英岩条带磁场起伏较大。结合区域地质背景和已发现的磁铁矿床分布情况进一步划分为3 个子区。

1) Ⅴ-1 子区:磁强总体强度较高,分布有太要式磁铁矿床。地表磁铁矿带由太要党家峪延伸至大猱峪,规模较大,矿体品位不高。代表性矿床有太要秦晋铁矿、潼关铭泰铁矿等。

2) Ⅴ-2 子区:磁场强度较高,在平面形态上表现为“背形”状,由太华群板石山组含磁铁石英岩条带引起。该子区在转折端立峪一带的高磁异常经调查仅见到少量磁铁矿,判断并不足以引起该强磁异常,推测由隐伏岩体引起。

图2 陕西小秦岭金矿田航磁异常分区图

3) Ⅴ-3 子区:磁场强度较高,分布有磁铁矿床。主要赋矿层位为太华群洞沟组含磁铁矿斜长角闪岩,代表性矿点为善车峪梯子沟磁铁矿点。

(6) Ⅵ区位于测区西南角,磁场稍强,略有起伏,但波动幅度有限。区内主要出露晋宁期花岗岩及太华群秦仓沟组片麻岩,经调查认为地表磁性物质不足以引起该异常,推断其深部有隐伏岩体。

(7) Ⅶ区位于测区东南角,磁场较强,起伏较大,波动明显。地表主要为晋宁期花岗岩及大面积分布的第四系。经调查认为地表磁性物质不足以引起该异常,推断其深部有隐伏岩体。

4 区域重力特征

测区太华群分布区总体呈现布格重力异常高的特征,与深变质片麻岩物性一致,靠近华山岩体一侧布格重力异常值相对较低,推测是由区内华山岩体隐伏部分引起的;太要断裂以北布格重力异常值较低,且由南向北依次降低,与断陷盆地之下的基底在北部主要表现为新元古界-古生界地层,南部主要为太古宇和元古宇地层相对应(胡正国等,1994)。同时该处密集的异常梯级带也是太要断裂带的具体表现,其由多条呈阶梯状分布的断层组成(裴锋敏等,1995;田庆水等,2019);巡马道断裂以南显示布格重力异常低的特征,其与区内大面积分布的晋宁期花岗岩及第四系有直接关系;华山岩体及文峪岩体分布区均显示布格重力异常低的特征,其与本身花岗岩所测物性表现一致;巡马道断裂在布格重力异常图上显示为密集的异常梯级带(图3)。

5 隐伏岩体及隐伏断裂圈定

5.1 隐伏岩体的推断与圈定

依据岩石物性特征,测区与成矿有关的燕山期岩体属高磁性体,太华群属中低磁性体,根据这一特点,该区除已知岩体、磁铁矿床及含磁铁矿石英岩建造之外,凡磁性较高的地质体均应考虑属于岩体引起,共圈出11 处隐伏岩体,分别编号YT1~YT11(图4)。

区内已知的华山及文峪岩体位于太要断裂南侧,明显受太要断裂控制,本次北部解析的YT1、YT3、YT4、YT5 空间位置上也与太要断裂紧邻,其形成也受太要断裂所控制。南部有3 个大的隐伏岩体(YT2、YT10、YT11)空间上与巡马道断裂紧邻。其余4 个小的隐伏岩体均位于太华群内。解析的主要隐伏岩体除明显受太要及巡马道断裂控制之外,还受到本次解析的北东向、南北向及北西西向隐伏断裂所控制,反映了隐伏岩体成因的复杂性。

5.2 隐伏断裂的解析与圈定

断裂构造在航磁异常图(图4)上表现为不同磁场分界线、磁场梯度带、磁异常突变带、线性异常带或者串珠状异常等特征(王培建等,2016);在布格重力异常图(图3)上显示出密集的异常梯级带。结合遥感资料,在测区内共解析出北东、北西西、北北西、南北向四组构造,其中北东向断裂18 条、北西西向5 条、北北西向2 条、南北向断裂3 条(图4)。

北东向断裂大致呈等间距排列,间距1~2 km,长度3~12 km,部分解析的断裂带位于地表北东向构造旁侧或直接与地表控矿构造重合(如F12,北东段地表依次出露Q12、Q161、Q140 及Q185,南西段表现为一系列串珠状磁异常带);北西西向断裂长度2~13 km,最长22.5 km;北北西向断裂零星分布,主要集中于桐峪与西峪之间,长度6.5~8.5 km;南北向断裂主要位于西潼峪口至洛南华耳寺及潼关太峪东坡至洛南北沟到二仙一带,长度6~8.5 km,其中太峪东坡南北向断裂和该区太峪东坡密集产出的南北向控矿构造位置大致吻合。这些构造属新华夏系构造体系,认为其为该区成矿提供了热动力和成矿物质。

该区解析出大量北东向断裂带,这些断裂带被北西西、北北西向和南北向构造所叠加,使太华群分布区成网格状,不同方向的构造又直接或间接与文峪和华山岩体相连通,有些隐伏断裂与推断的隐伏岩体相连通,因此隐伏断裂成为岩浆热液的重要通道,部分断裂本身还含矿,如F12 长度12 km,在其中段和北东段浅部(800 m 以浅)均找到小型及大型金矿体,充分说明该断裂既导矿又储矿的双重特征。

6 深部地质结构特征

6.1 深部地层分布

图3 陕西小秦岭金矿田布格重力异常图

图4 陕西小秦岭金矿田推断隐伏岩体和隐伏断裂位置图

太华群地层属中高重力和低磁性,从重磁资料来看,布格重力显示出高值,磁场属低-中等磁场强度分布区,通过对航磁及重力资料进行向上延拓至3000 m 后,仍显示低磁高重特点,考虑到重磁成果是一种对地质体综合物理性质的反映,因此可认定小秦岭地区深部至少在3000 m 范围内仍主要为太华群地层。

6.2 深部构造

该区浅部以东西向太要和巡马道断裂以及大月坪背斜组成基本构造格架。从本次航磁资料来看,位于背斜南翼的板石山组地层其磁性异常略向南侧扩展,是该地层向深部延展的依据,北翼的板石山组地层所对应的磁异常则向北侧扩展,显示出向深部延展的明显趋势,由此推断背斜向深部仍稳定下延,背斜形态仍然存在。

太要断裂及巡马道断裂从广域大地电磁测深资料分析均稳定下延,达6 km。除了两条大断裂稳定下延构成太华群的围限断裂之外,本次推断的隐伏断裂以北东向为主,其次为北西西,北北西和南北向构造较少,这些深部隐伏构造应该与浅部构造的应力相同,产生的构造产状应相同或相近,故北东向隐伏构造均以陡倾角向南东倾,北北西向构造基本以陡倾角向南西倾,北西西向构造大致以中等倾角向南西倾,南北向构造则近直立产出。

6.3 深部隐伏岩体

测区内共解译出11 个隐伏岩体,其中有3 个(YT7、YT10、YT11)显示高磁低重特点,另外8 个显示出高磁中高重的特点,这从表面看是不符合物性特征的。但考虑到这些高重力分布区所对应的磁异常范围往往面积较小,推断应属于体积较小的隐伏岩体,这些隐伏岩体上部及邻近地区大多赋存金矿床,属于强的成矿区,这些隐伏岩体是提供金等成矿物质的母岩体,考虑到富含多金属硫化物的岩体及热液必然增加岩体的密度,加之隐伏岩体体积小,周围被大面积高密度的太华群地层包围,两种因素综合起来必然增加重力值,从而造成中高重力异常。

经航磁化极上延后发现隐伏岩体YT2、YT10、YT11 延深大于3000 m,其余解析的隐伏岩体向下延伸小于2000 m。尤其是YT11 上延至500 m 后即与北侧文峪岩体相连通,直到3000 m 时仍为一个整体,可能预示着文峪岩体在深部向南有较大的隐伏地段,正是这些隐伏地段为大王西峪至河南东闯一带金的成矿提供了丰富的物质来源和动力条件;YT10 在深部3000 m 处有与北侧华山岩体连通的趋势。

足以证实在陕西小秦岭东西两侧深部均存在南北向的岩浆带。这些岩浆带与其余小的隐伏岩体共同影响或控制了该区金矿的产出,而两大岩浆带从空间位置上侵入于巡马道断裂,由此也使在巡马道及其分支断裂内赋存矿体成为可能。

7 深部找矿靶区圈定

7.1 测区成矿机制及大型矿产形成的可能性分析

以往该区的成矿被认为与华山和文峪岩体有关,从本次研究来看,两大岩体的确有重要贡献,但可能并不全面。从解析的隐伏岩体空间位置看,多数在岩体旁侧都有密集的金矿床产出,说明隐伏岩体控矿作用显著。该区总的成矿机制应该是新华夏系构造控制了岩体的产出,同时是成矿流体的通道,岩浆期后热液经由隐伏构造充填在早期构造之中沉淀成矿,部分隐伏构造由于产状和物理化学环境适宜还同时是储矿构造如F12 等。

本次发现在小秦岭东西两侧深部分别存在一个岩浆岩带,巡马道断裂及其次级构造由于形成时间早于岩体形成时间,如果在岩体形成时巡马道断裂有适合的储矿空间,完全可以接受成矿热液而成矿。另外区内解析的其它隐伏岩体等也与太要及巡马道邻近且存在导通的隐伏构造,因此也可能成矿。

因此,在太华群内深部探矿仍具有较大潜力,同时在巡马道断裂及其次级构造中寻找蚀变岩型金矿具备良好的条件。

7.2 圈定深部找矿靶区

在充分研究航磁、重力异常特征的基础上,结合对区内成矿地质背景、矿床分布规律的分析,在研究区内圈定了6 处找矿靶区(图5)。

(1) 洛南回马坪-后坪一带找矿靶区(①)

该靶区位于巡马道断裂西部,发育北东向断裂及近东西向巡马道北枝断裂,区内推断有隐伏岩体存在(YT10),且前期已发现多处钼金矿,尤其是在巡马道主断裂、北枝断裂上均已发现金矿床或金矿点,该靶区应加大在巡马道断裂上寻找蚀变岩型金矿的力度。

(2) 大王西峪口找矿靶区(②)

大王西峪口一带显示高磁低重异常,该区地表出露晋宁期片麻状花岗岩、第四系大面积分布,巡马道断裂下盘太华群密集产出近东西向的含金构造带(Q507、Q2008 等)。区内推断有隐伏岩体存在(YT11),巡马道断裂从隐伏岩体上部通过,岩体的存在为大王西峪一带金的成矿作用提供了热动力条件,也可能在巡马道断裂中充填成矿,应进行探索验证。

(3) 鸡架山深部找矿靶区(③)

鸡架山一带位于本次解译的北东向构造北东端,区内北东向及东西向控矿构造发育,推断深部存在隐伏岩体(YT6),为区内金的成矿作用提供了热动力条件。此外,从该区磁重资料综合分析,北东向控矿构造延深规模大,应该加强对北东向隐伏构造深部进行找矿,不断扩大深部找矿成果。

图5 陕西小秦岭金矿田预测深部找矿靶区位置图

(4) Q185 号矿脉西南端深部找矿靶区(④)

根据航磁资料显示,从Q185 矿脉向西南方向顺走向延展,在善车峪正南沟脑及洛南小北沟一带仍可见呈现串珠状分布的高磁异常,推断属于半隐伏的北东向深大控矿构造,也是鸡架山北东向构造的西南段。该段构造与推断的南北向及北西西向断裂交汇,总体属于有利成矿地段,应加强查证,寻找深部隐伏矿体。

(5) 太峪口至立峪口深部找矿靶区(⑤)

该靶区位于大月坪复式背斜倾伏端,区内已累计发现金矿脉15 条,提交333 及以上金资源量17 t,区内控矿构造主要为近南北向和东西向。该区深部存在受南北向及北东向隐伏断裂控制的隐伏岩体(YT5),该岩体为区内金的成矿作用提供了热动力条件和成矿物质,隐伏断裂又将成矿流体导向含矿构造而成矿。

该区已发现多条南北向和东西向构造,浅部矿体密集产出,考虑到南北向构造延深较大的特点,该区应该继续对南北向构造开展深部找矿,寻找大矿体。另外也应对于隐伏的南北向断裂加强验证,在确定其规模的前提下可安排一定的勘查工作,寻找隐伏矿体。

(6) Q505、Q401 号矿脉及隐伏断裂深部找矿靶区(⑥)

Q505、Q401 矿脉均为北东向,向北西缓倾、其规模较大(长度大于2000 m),矿脉深部存在北东向隐伏构造控制的岩浆岩带,为区内金的成矿作用提供了热动力条件和成矿物质。由于该区北东向控脉构造规模较大,地表已发现金矿体,其深部应该继续投入勘查工作,寻找深部大型矿体。另外,对于控制此区隐伏岩体的北东向隐伏断裂本身也应在查清其规模的前提下,安排一定的勘查工作,在隐伏断裂上寻找大矿体。

8 结论

(1) 通过综合物探方法在研究区内共圈定11处隐伏岩体、28 条隐伏断裂,其深部隐伏构造以北东向为主,其次为北西西向。

(2) 区内岩浆活动强烈,除华山和文峪岩体外,还有深部隐伏岩体作为成矿地质体,为区内提供热动力条件和成矿物质。

(3) 区内深部成矿条件良好,圈定的6 处找矿靶区均值得进行工程验证。