山丹艾黎捐赠文物陈列馆馆藏秋狝图赏析

白玉章

摘 要:秋狝是我国古代的一种狩猎活动,历史悠久。清代木兰秋狝别具特色,由此产生许多以木兰秋狝为主题的绘画艺术珍品。现藏于山丹艾黎捐赠文物陈列馆的《秋狝出行图》和《秋狝图》折扇就是在特定历史条件下产生的两幅绘画艺术精品。

关键词:山丹艾黎捐赠文物陈列馆;《秋狝出行图》;《秋狝图》折扇;鉴赏

秋狝,意为秋天打猎,是中国古代的一种狩猎行为。《诗经·尔雅》释义“秋猎为狝”。中国礼制规定,天子诸侯如遇境内无患,每年都要举行狩猎活动。《礼记·王制》:“天子诸侯无事,则岁三田,一为乾豆,二为宾客,三为充君之庖。”《国语·齐语》:“春以蒐振旋,秋以狝治兵。”《左传·隐公五年》:“故春蒐、夏苗、秋狝、冬狩,皆于农隙以讲事也。三年而治兵,入而振旅,归而饮至,以数军实。”由此可见,狩猎活动在我国由来已久,是我国古代以田猎为主的一种练兵形式。清代满族是一个传统的游猎民族,骑射是该民族的特长,其木兰秋狝别具特色。

木兰秋狝亦称为“哨鹿”或“哨鹿围”。所谓哨鹿,亦即捕鹿。吴振棫《养吉斋丛录》卷十六载:“秋分前后,昧爽时,戴鹿首伏林壑中,以哨致鹿。哨以木为之,引吻达气,低昂应声,鹿即随至。”魏源《圣武记》谓:“仲秋之后,虞人效鹿鸣,以致鹿。哨鹿之所以选在秋分前后黎明时分进行,盖因其时为牡牝鹿求偶之季,鹿喜鸣唤,以哨引之方期应试不爽。且鹿迨晨则懒鸣,哨亦不进,故哨鹿者恒于未曙前即往。”《清续文献通考·王礼十二》:“每岁白露后,鹿始出声而鸣。效其声呼之可至,谓之‘哨鹿。国语曰‘木兰,今以为围场之通称。”山丹艾黎捐赠文物陈列馆馆藏清代《秋狝出行图》和《秋狝图》折扇真实生动地再现了清代皇家木兰围场出行狩猎的盛况。

清康熙《秋狝出行图》(图1),纸本设色,横幅,横228厘米,纵114厘米,无款。此画是康熙二十年(1681)所建木兰围场秋狝行军图。画中有人物180人,皇轿之前两行骑马者44人,队列最前方骑行者2人,一人骑白马着红衣,一人骑白马着黄衣,远处有山峦起伏,烽燧列障。绘画线条繁密精细,所绘人马皆剽悍雄健。画中人物的穿戴亦一丝不苟,人物的服饰为典型的清代满族装束,又不同于正式官服官帽,而是出行狩猎的便装。画面左下方精工描绘凸显人物身份,他身着黄衣,端坐于马上,扬鞭示下,神采奕奕,侧身与旁边骑白马着红衣者谈及狩猎有乐之语,众多御前侍卫、护卫禁兵、王公大臣、八旗劲旅紧随其后,其后是由数百人组成的仪仗队,各种御仗、旗、纛、伞、扇、武器交相辉映,前锋营、健锐营、神机营、虎枪营等八旗亲兵整齐有序地前行。秋狝大军浩浩荡荡,威武雄壮。行军队伍绵延几十里,盛况空前。这幅画真实地反映了清代皇家狩猎出行规模宏大的盛况。

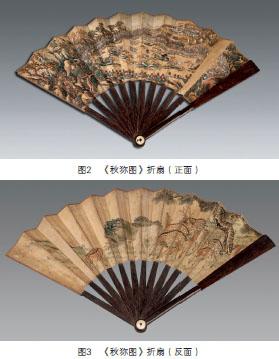

《秋狝图》折扇,双面绘,纸本设色,竹骨13条,阔开63厘米,通高36.5厘米,无款。折扇正面绘清代木兰秋狝狩猎场景(图2)。扇面右上绘有清军大营,旁边有驼队,居中绘清军步骑兵呈环形包围之势,靠清军大营近猎场外围处有贵族、大臣围观猎场,猎场内众军士或持虎枪、长矛,或拿弓、引犬,各司其职围捕猎物,围场四周猎犬驱赶猎物,中央虎、豹、鹿、熊等东西奔走,做困兽之斗,画面真实地再现了清代木兰围场规模宏大的哨鹿射围场面。折扇反面绘《松鹿图》(图3),右起绘松枝掩映,居中山石耸立,群鹿在草地觅食,神态各异。鹿有十只,中有白鹿一只怡然侧目,前有小鹿一只环首舐尾,后有一雌鹿哺幼,另一雌鹿昂首觅高;后两只雄鹿携幼相随,雄鹿体格健硕、犄角直立,一昂首嘶鸣,一回首顾盼;画面最右一温顺的雌鹿尾随群后。折扇反面所绘鹿群与正面木兰秋狝场景相得益彰,辅成呼应。

折扇正反两面将狩猎场面与群鹿联系在一起,有两层意思:一是说明清代满人恪守礼制,式循前典,能够回归山野,坚持骑射传统,鹿是他们秋狝之时重要的猎取对象之一。另一层意思因“鹿”与“禄”谐音而被赋予了人们追求“福、禄、寿”的美好愿望。《诗经·大雅·卷阿》:“尔受命长矣,茀禄尔康矣。”意指天赐福禄、仁寿安康。禄与福、寿结合在一起时,传递了对人们的美好祝福。鹿象征长寿,与松树为伍,松鹿延年;与鹤相伴,鹤鹿同春。折扇反面《松鹿图》表现出鹿优美而又充满灵性的形象,或活跃于原野上,或悠闲于松树下,从容宽闲,和气致祥,仿佛瑞鹿降临,祥气凝结,寓意幸福吉祥。

《秋狝出行图》与《秋狝图》折扇一为横幅,一为扇面,虽形制不同,然繪画题材相同,都为“秋狝”题材。《秋狝出行图》用全景式构图,采用焦点透视法则,山石树木、仪仗车马皆以近大远小的原则描绘刻画。以略高于地面车马的角度采用平视远眺的视角将浩浩荡荡的仪仗队伍处理成“S”形构图,蜿蜒穿行于山谷平原之间。整幅作品的透视灭点消失在画面正中的地平线远山之巅,进一步推深了画面景深感。背景山石以铁线勾勒,牛毛皴辅以淡墨晕染表现山石肌理,烽燧、远树点景其上。近树有松、柏、枫、槐、杨、柳等,双勾树干,淡墨皴擦肌理,树叶以圆点、圆圈、“个”字形、“介”字形及扇形松针点法勾描皴点,颇似《芥子园画谱》般精工细腻,树冠以淡墨、胭脂、花青、石绿罩染着色,真正做到了应物象形、随类赋彩的要求。近景仪仗中的车轿、人马皆用铁线勾勒、平涂设色的画法,马的着色在鬃尾、腹胸部略有晕染。人物服饰及车马的赋色以青、赤、白、黑、黄五色为主,沉稳而明快,华丽而威严。整幅画作在构图、透视法则上深受清中期流行于宫廷如意馆的“海西画法”影响,只是笔墨功力略显逊色,山石不显厚重,人物造型略显稚拙,艺术效果表现较为一般。

《秋狝图》折扇与《秋狝出行图》正面描绘场景类似,皇家秋狝出行人马众多,围猎哨鹿场面宏大,只是在笔墨技法和设色风格上略有差异。《秋狝出行图》用笔多以铁线双勾,设色专擅单色平涂,具有传统中国画的风格。而《秋狝图》折扇扇面(图4)在山石、营帐的刻画上更注重用渲染的方法分出阴阳向背,更具西画的光影效果。画面设色方面亦喜渲染之法,且多用铅白调和,大有西方色粉画的效果。画面布局和人物形象的刻画方面借鉴了清代中晚期流行于海内的西洋铜版画风格,更加增加了画面宏伟雄健、深远崇高的视觉效果。从透视上,《秋狝图》折扇采用传统的鸟瞰(俯视)方法,如人物、帐幕、八旗亲兵、树木山石以及猎场内的虎、豹、鹿等,观其视角似登高俯视,其俯瞰焦点在画面中央,强调狩猎真实景象,将猎手奋勇向前、猎物东奔西窜的情形表现得淋漓尽致,画面中心焦点向四周辐射,突出一个“围”字,表现出狩猎“围场”之布围、行围、观围、罢围等热烈情形。

折扇反面绘《松鹿图》一帧,风格又与前二图相异。此图完全属于恪守传统的中式风格,不似两幅《秋狝图》深受西洋画风之影响。此图以边角取景,以白当黑,仿宋人花鸟小品之逸趣。山石与树干以焦墨颤笔写出,以淡墨与赭石晕染突石遒枝,浓墨点苔,笔墨随意而老辣。松针以刚直而有力的细线排列成蒲扇形,错落有致,谨细古雅,与枝干的浓墨重写形成对比,工写兼善,相映成趣。瑞鹿十只,动态神采各异,或机警眺望,或昂首嘶鸣,或回环相顾,或顾盼流离,生趣盎然、十分传神。地上的杂草山花以淡彩没骨点写,与鹿身上精工细描的丝丝毛发形成对比。相比之下,此扇面最具文人画风,笔墨意趣和艺术价值卓尔不俗。抚扇雅赏,不觉一阵怡然自得、真淳淡远的田园意趣充盈而来。

《秋狝出行图》与《秋狝图》折扇从侧面反映了清代满人的世俗民风,亦可谓是反映清代木兰行围题材的风俗画。木兰行围是满族传统风俗在特定历史时期的发展,亦是满族恪守骑射传统的体现。在满族“恪守礼制”“不易其俗”“从俗而治”的骑射风俗观念影响下,将其民族特色、文化传统、礼仪信仰融合为一体,贯通于整个画面,集中体现了满族以骑射治天下的世俗观念和传统,构成了一幅反映木兰秋狝世风民俗的风俗画。两幅绘画都具有古朴、热烈、豪迈的风格。画中狩猎出行及围猎场景情节耐人寻味,人物造型简练生动,画风写实又充满情趣,复杂中略带简约,集密中又有疏朗。若将两幅绘画融会贯通、合二为一,则真实地再现了清代皇家木兰秋狝狩猎行围时“峻岭天城野甸宽,幔庐帐殿郁龙蟠。千军牧圉如星拱,万幕旌旗入画看”的盛况。

清代木兰秋狝是集政治、军事性质于一身有重大历史意义的政治活动之一。木兰秋狝始于康熙时期,盛行于乾隆时期,嘉庆时期衰落,道光朝废止。秋狝狩猎活动对清代八旗骑射的维护,八旗战斗力的保持,对蒙古边疆的治理,甚至对大清王朝的一统产生了重大的影响。清朝通过木兰秋狝等一系列活动,既延续了满族“不易其俗”“从俗而治”骑射传统,又为训练满洲八旗骑射、考较人才、加强武备奠定了基础,还加强了同满蒙贵族间的联系,促进汉、满、蒙等民族的交流融合,极大促进了多民族国家之统一与发展。

参考文献

[1]王宝光.哨鹿与《哨鹿图》[J].紫禁城,1983(2):32-33.

[2]黄崇文.满族骑射传统的真实记录—兴隆阿《乾隆木兰秋狝图》[J].满族研究,1986(3):72-74.

[3]李詠咏,孙福何.浅谈《木兰秋狝图》[J].文物天地,2015(8):82-83.

[4]张雪峰.康熙皇帝与木兰秋狝[J].历史教学,2003(6):76-78.

[5]刘金库.千军牧圉如星拱 万幕旌旗入画看—清宫旧藏《圣祖木兰秋狝图》考证与赏析[J].收藏家,2014(9):80-85.