全面建成小康社会:经济发展成就与主要挑战

唐 忠 钟晓萍

建设小康社会,在党内是邓小平同志首先提出来的。1979年12月6日,他在会见来华访问的日本首相大平正芳时指出:“我们的四个现代化的概念,不是像你们那样的现代化的概念,而是‘小康之家’。”(1)《邓小平文选》,第2卷,237页,北京,人民出版社,1994。此后,他对“小康”进行了一系列阐述,逐步形成了系统的小康思想。1987年党的十三大将到20世纪末实现人民生活达到小康水平纳入“三步走”战略。(2)党的十三大报告中关于“三步走”战略的表述为:第一步,实现国民生产总值比1980年翻一番,解决人民的温饱问题;第二步,到20世纪末,使国民生产总值再增长一倍,人民生活达到小康水平;第三步,到21世纪中叶,人均国民生产总值达到中等发达国家水平,人民生活比较富裕,基本实现现代化。由于提前完成国民生产总值翻两番的经济目标(3)1980年我国GDP为4 587.6亿元,在未扣除价格指数影响的情况下,1986年GDP为10 376.2亿元,提前实现国民生产总值翻一番的目标;1991年GDP为22 005.6亿元,在1986年的基础上再翻了一番;1999年GDP为90 564.4亿元,相比1980年增加了18.7倍。剔除价格指数的影响,采用1980年不变价,1990年GDP相比1980年翻了一番,1997年在1990年的基础上再翻一番,1999年GDP相比1980年增加了4.5倍。无论采取何种计算方法,我国都提前实现了GDP翻两番的目标。,1997年党的十五大将十三大提出的第三步战略进行了具体化,进一步细分为新的“三步走”战略:到2010年实现国民生产总值比2000年翻一番,到建党一百年时使国民经济更加发展、各项制度更加完善,到建国一百年时基本实现现代化。2002年党的十六大提出在21世纪头20年全面建设惠及十几亿人口的更高水平的小康社会,从而使新“三步走”战略的第一步和第二步合并形成党的第一个百年目标——全面建成小康社会。2007年党的十七大规划了经济、政治、文化和社会建设“四位一体”的中国特色社会主义事业总布局,全面建设小康社会就是要实现中国特色社会主义经济、政治、文化与社会的全面发展。2012年党的十八大将生态文明建设纳入中国特色社会主义事业总布局中,提出到2020年全面建成小康社会,实现经济持续健康发展、人民民主不断扩大、文化软实力显著增强、人民生活水平全面提高、资源节约型与环境友好型社会建设取得重大进展。2017年党的十九大将第二个百年目标分解为两个阶段:到2035年基本实现社会主义现代化,到建国一百年时把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。

2020年是全面建成小康社会的收官之年,对取得的建设成就、今后面临的挑战应该进行评估与分析。全面小康,包括经济、政治、文化、社会与生态文明各个方面,本文拟聚焦建设目标中的经济发展指标与人民生活指标,从经济发展的视角进行分析。虽然尚未到2020年底,经济发展还在进行中,2020年全面数据还不可得,并且因受到突如其来的新冠肺炎疫情的严重冲击,2020年的经济发展遇到不少困难,但从人均国民生产总值与城乡居民人均收入这两个最主要的经济指标来看,全面建成小康社会的目标能够实现。

一、全面建成小康社会取得的经济成就

(一)指标选取

全面建成小康社会,经济发展是基础与关键。建设小康社会的经济目标,党的十五大以前都表述为国民经济总量在一定时间内翻番的总量要求,如2000年国民生产总值比1980年翻两番,2010年比2000年再翻一番等等,没有结构性经济指标。2012年党的十八大提出到2020年全面建成小康社会后,2014年国家统计局依据全面建成小康社会的新论述和新要求,从经济发展、民主法制、文化建设、人民生活、资源环境5个方面选取了39个指标,编制了《全国全面建成小康社会统计监测指标体系》(下文简称《指标体系》),为考察我国全面建成小康社会的经济成就提供了一个标尺。(4)在党的十六大提出全面建设小康社会及党的十七大提出了新的更高要求后,2008年国家统计局从经济发展、社会和谐、生活质量、民主法制、文化教育和资源环境6个方面选取了23个指标组成《全面建设小康社会统计监测指标体系》,对我国全面建设小康社会进程进行监测。根据国家统计局公布的《中国全面建设小康社会进程统计监测报告(2011)》,2010年我国全面建设小康社会的实现度为80.1%,其中“经济发展”实现度为76.1%,“社会和谐”与“生活质量”的实现度分别为82.5%和86.4%。《指标体系》全面且具体,并且依据经济社会发展水平差异为东、中、西部地区设置了不同的区域目标值。经济发展和人民生活方面,不再以总量翻番来衡量,而是以人均指标来衡量,还加入了平均预期寿命、平均受教育年限等综合指标。全面建成小康社会的“全面”,不仅建设内容更加全面,而且覆盖人群更加全面,全国人民一个都不能少。党和政府更关心人民群众的获得感,是我国经济发展思路的一个重要变化。

党的十八届五中全会后,2016年国家统计局对2014年版《指标体系》进行了较大幅度的修订,形成包含5个方面42项指标的《全国全面建成小康社会统计监测指标体系(修订稿)》。例如,经济建设对应的指标体系修改为“经济发展”,所含二级指标个数均为9个,2016年修订版《指标体系》保留人均GDP、服务业占GDP比重、R&D发展经费投入强度、城镇化率4个指标,删除居民消费支出占GDP比重、每万人口发明专利拥有量、工业劳动生产率、农业劳动生产率、互联网普及率5个指标,另新增互联网普及率指数、科技进步贡献率、战略性新兴产业增加值占GDP比重、高技术产品出口额占总出口额比重与服务贸易占对外贸易的比重5个指标。(5)社会建设对应的指标体系为“人民生活”,2016年修订版《指标体系》进行了较大增减,限于篇幅,本文不再赘述。修订稿新增的几个二级指标体现出对创新发展、开放发展的重视,本质上仍是“全面性”的表现,而删去的部分二级指标,实际上仍能反映出我国经济建设某些侧面的成果,并且对于评价不同地区经济社会发展水平具有工具性作用。因此,根据数据可得性,本文结合两个版本的监测指标体系,选取体现经济发展成就的相关指标,对全面建成小康社会的经济成绩进行评估。

(二)经济发展成就

1.经济发展类指标总体实现

表1计算了2014年版监测指标经济发展方面的完成情况,总体上完成得很好。第一,部分指标已提前完成。第三产业增加值占GDP比重、居民消费支出占GDP比重、互联网普及率、工业劳动生产率和农业劳动生产率5个目标值,到2019年已经全部实现,今年不太可能出现倒退。第二,部分指标有望在2020年底完成。到2019年,以2010年不变价计算的人均GDP达56 712元,距离57 000元的目标值,差288元,完成目标值的99.5%,不考虑物价因素,只要2020年经济能实现1.2%以上的正增长(6)“1.2%”增长率估计值来源于:GDP增长率=2020年GDP/2019年GDP-1,其中,2020年GDP根据人均57 000元的目标值和2020年人口数估计值计算得出;2020年人口数估计值=2019年人口数×(2010—2019年平均人口增速+1)。前文“不考虑物价因素”指未考虑2020年相对于2019年的价格指数。下文计算2016年版指标下GDP增速时采取同样的计算方法。,这一指标就可以实现。虽然今年上半年GDP为负增长1.6%,但第二季度经济增长率已经回正,为3.2%(7)国家统计局:《2020年二季度和上半年国内生产总值(GDP)初步核算结果》,http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202007/t20200717_1776516.html。,目前国内新冠肺炎疫情已得到控制,“六保”措施正在落实(8)2018年7月31日召开的中共中央政治局会议针对“经济运行稳中有变,面临一些新问题新挑战,外部环境发生明显变化”,首次提出“六稳”,即“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”。2020年4月17日召开的中共中央政治局会议提出,“加大‘六稳’工作力度,保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转”。,经济活动正全面恢复,第三季度GDP增长率为4.9%,增速明显比第二季度加快,使得前三季度GDP增长率已经回正,为0.7%,第四季度应该会继续向好,全年实现3%左右的正增长是可能的。第三,少部分指标接近完成。研发投入方面的指标还有一定差距,如2019年R&D经费支出占GDP比重为2.19%,与目标值2.5%有一定差距;每万人口发明专利拥有量为3.24件,与目标值3.5件有一定差距。

表1 2014年版全面建成小康社会经济发展与人民生活类监测指标完成情况

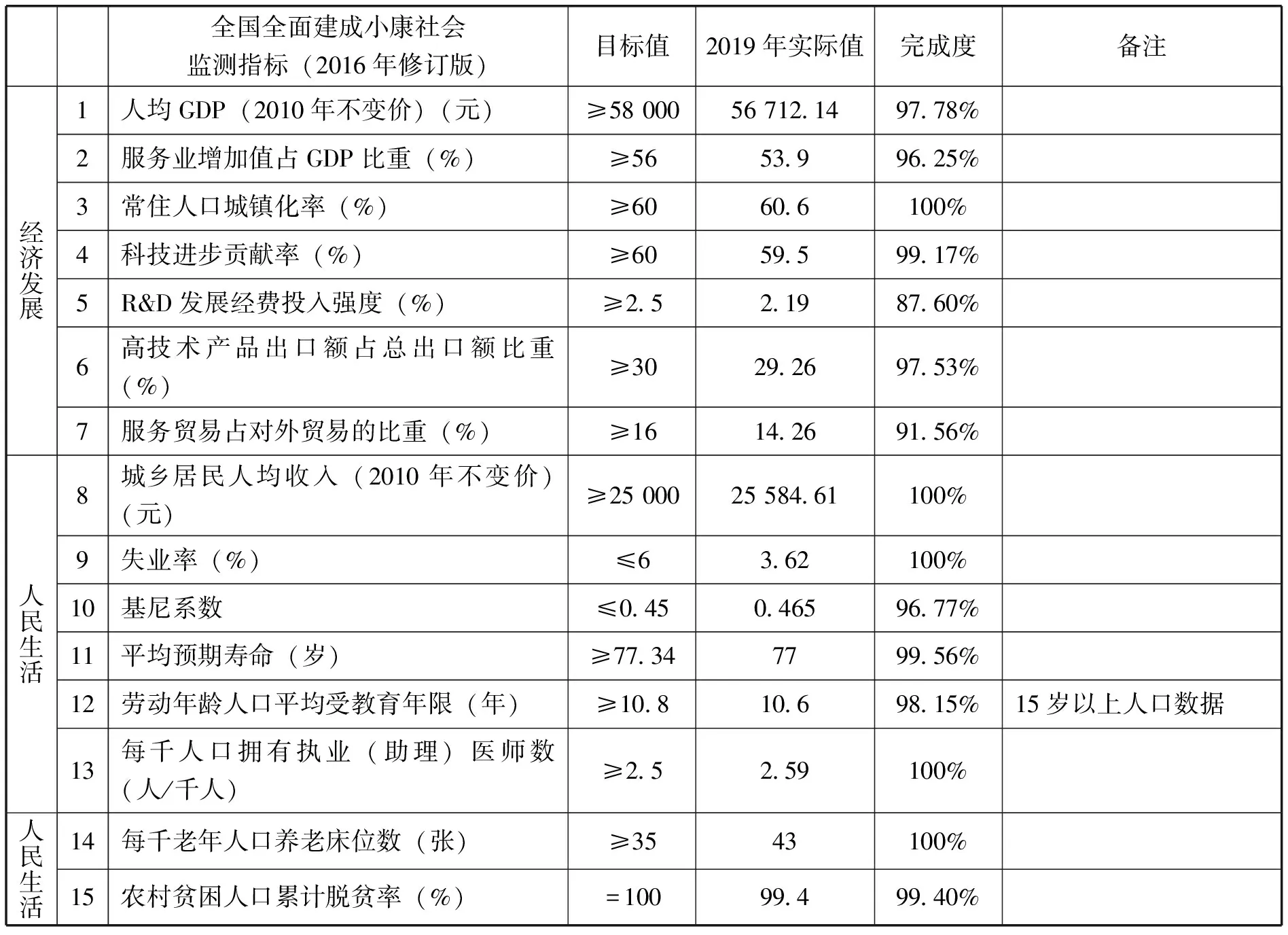

表2列示了2016年修订版指标完成情况。2016年修订版指标提高了人均GDP、服务业占GDP比重的目标值,到2019年底这两个指标的完成度分别降为97.8%与96.3%。要完成58 000元(按2010年不变价格计算)的人均GDP 指标,扣除物价因素,2020年全年GDP需增长2.9%,如果不是受到突如其来的新冠肺炎疫情冲击,正常年份是很容易实现的。第三季度GDP增长了4.9%,明显好于第二季度的3.2%,第四季度应该会继续向好,全年实现3%左右的正增长是可以期待的。创新发展类指标完成度均在90%以上,科技进步贡献率完成度为99.2%,高技术产品出口额占总出口额比重完成度为97.5%,服务贸易占对外贸易的比重完成度为91.6%,如果没有新冠肺炎疫情冲击,这些指标到2020年底应该都会有更大改善。

表2 2016年版全面建成小康社会经济发展与人民生活类监测指标完成情况

2.人民生活类指标基本完成

在人民生活类指标方面,第一,主要指标提前完成。《指标体系》两个版本都列出了以2010年不变价计算的城乡居民人均收入、失业率、每千人口拥有执业医师数,这三个指标2019年都已经完成。2019年全国居民恩格尔系数为0.282,远低于目标上限值0.4,表明居民消费结构得到明显优化;城乡居民收入比为2.64∶1,也处于目标上限值2.8∶1的范围内。特别需要指出的是,城乡居民人均收入25 000元(按2010年不变价)这个主要经济目标,2019年就已经达到25 584.61元,超出目标值584.61元,从目前情况看,2020年城乡居民人均收入不可能出现负增长,因此该目标已提前实现;2016年版增加的每千老年人口养老床位数目标也已经完成。第二,部分指标基本完成。平均预期寿命从2014年版的76岁上调为2016年版的77.34岁后,完成度略微下降为99.6%;基尼系数目标值从2014年版的0.4上调为2016年版的0.45后,完成度从86%上升为96.8%;“平均受教育年限”调整为“劳动年龄人口平均受教育年限”后,完成度由87.6%上升为98.2%。2016年版增加的农村贫困人口累积脱贫率,2019年已经完成99.4%,预计2020年底可以全部完成,实现贫困人口全部脱贫,所有贫困地区和贫困人口一道迈入全面小康社会。第三,少部分指标还有差距。相对于以上完成度较好的指标,据可得数据,2018年我国31个省(自治区、直辖市)人均基本公共服务支出(9)根据《全国全面建成小康社会统计监测指标体系》,基本公共服务支出包括9项地方一般公共预算支出:国防与公共安全、教育、科学技术、文化和体育、社会保障、医疗卫生、环境保护、交通运输、住房保障。差异系数高达0.507,超出目标上限值0.4的幅度较大,完成目标值的78.9%,意味着到2018年我国不同省份在基本公共服务保障方面仍存在较大差距,区域协调发展机制仍需完善。此外,由于农村居民生活条件的统计资料相对缺乏,笔者依据国家统计局公布的第二次(2006年)和第三次(2016年)全国农业普查相关数据,估计了2019年农村自来水和卫生厕所普及率,二者分别为59.3%与49.5%,与目标值80%及75%的差距较大,为人民生活类指标中完成度偏低的指标,表明实现城乡基本公共服务均等化的目标仍任重而道远。

3.分区域指标基本完成

表3列示了经济发展与人民生活的地区细化指标及完成情况。从经济发展情况看,以2010年不变价计算的GDP、居民消费支出占GDP比重、工业劳动生产率和农业劳动生产率在东、中、西部三大区域间采用了统一标准(10)国家统计局在《全国全面建成小康社会统计监测指标体系》中划分了三大区域,其中东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南11省(直辖市),中部地区包括山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南8省,西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆12省(自治区、直辖市)。,其中居民消费支出占GDP比重与工业劳动生产率两个指标,三大区域在2018年均已完成目标值,并呈现出西部地区>中部地区>东部地区的特征,这在一定程度上反映出近年来西部地区工业发展势头较强,促进了居民收入和消费的增长。到2019年,西部地区完成了GDP比2010年翻一番的目标,东部和中部地区的完成度分别为85.35%与93.25%,表明西部地区GDP增速快于中部和东部地区。到2018年,东部地区的农业劳动生产率完成了目标值,而中部和西部地区仅完成了目标值的93.5%与88.5%,这表明尽管西部和中部地区工业发展速度加快,但农业现代化程度相对落后,需继续推动劳动力向非农部门转移以及农民工市民化,这与2018年三大区域的不同城镇化进程是一致的:东部地区城镇化率约为68%,中部地区约为56%,西部地区约为53%。从其他分区域设置的指标来看,到2019年三大区域均完成了服务业占GDP比重的目标值,2018年就完成了每万人口发明专利拥有量的目标值,东部地区的服务业发展水平和创新发展能力最高,中部地区次之,西部地区最低。据可得数据,2016年东部和西部地区就已完成互联网普及率目标值,中部地区的完成度为95.66%,是否完成目标值需要依据更近年份的数据进行判断。研发投入指标与目标值有一定差距,到2018年东、中、西部地区的完成度分别为94.44%、63.04%及55%,中部和西部地区远远落后于东部地区。

在人民生活类指标方面,除城乡居民收入比、农村自来水普及率和卫生厕所普及率3个指标分区域设置了目标值外,其余指标均采用全国统一目标值。到2018年,三大区域的城乡居民收入比均在目标值范围内,完成了预定目标,其中东部地区城乡居民收入比最低,为2.28∶1,中部地区为2.33∶1,而西部地区为2.79∶1,表明西部地区的城乡居民收入差距相对较大。这与前文分析的东、中、西部地区经济发展结构以及劳动力就业结构情况相一致。同样依据第二次和第三次全国农业普查数据对2019年数值进行估算得到,东、中、西部地区农村自来水普及率分别为69%、71%与52%,分别完成目标值的81.2%、88.9%与69.9%;而农村卫生厕所普及率相对更低,分别仅为68%、47%与48%,目标完成度依次为84.5%、62.6%与67.8%。农村自来水普及率和农村卫生厕所普及率是所有可计算的人民生活类二级指标中完成度最低的两个指标,城乡差距与区域差距叠加在一起,表明全面小康还存在部分民生短板。失业率、恩格尔系数、平均预期寿命以及每千人口拥有执业(助理)医师数4个指标,到2018年三大区域都已完成。以2010年不变价计算的城乡居民人均收入翻番的目标,到2019年仅西部地区实现了,东部和中部地区分别实现了92.5%与98%,如果2020年是一个平常年景,基本都可以实现预定目标。以全国6岁以上人口的平均受教育年限计算,三大区域均未实现10.5年的目标值,东、中、西部地区的完成度分别为95.2%、88.6%、81%;而三大区域内地区人均基本公共服务支出差异系数均大于目标值0.4,东、中、西部地区的完成度分别为92.7%、91.8%、71.7%,西部地区差异比东部和中部地区大,区域内部存在明显的不均衡状况。

(三)小结

综合来看,在全国层面,以2014年版指标衡量,人均GDP、城乡居民收入等绝大多数经济发展指标都完成了预定目标;按2016年版指标衡量,到2020年底,人均GDP也有望完成预定发展目标,全面建成小康社会的经济指标基本完成。地区人均基本公共服务支出差异系数、基尼系数以及平均受教育年限、科技研发投入等指标,与目标值的差距很小。

二、全面建成小康社会后我国收入分配面临的主要挑战

从全国平均数指标来看,全面建设小康社会的经济成就巨大,人均GDP和城乡居民人均收入这两个最核心的经济指标都完成了预定目标,全面小康社会顺利建成。

全面建成小康社会以后,我国发展的下一步战略目标是在2035年基本实现现代化,在21世纪中叶建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。正如党的十九大报告指出的,新时代我国社会主要矛盾是人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾,人民生活的不少方面还存在较大“短板”,地区间、城乡间的发展不均衡问题还很突出,要不断促进人的全面发展,实现全体人民共同富裕,让全国人民更好地享受到发展成果,更有获得感,就需要更好地解决收入分配问题。居民收入分配差距大是我国今后一段时间发展面临的主要挑战。

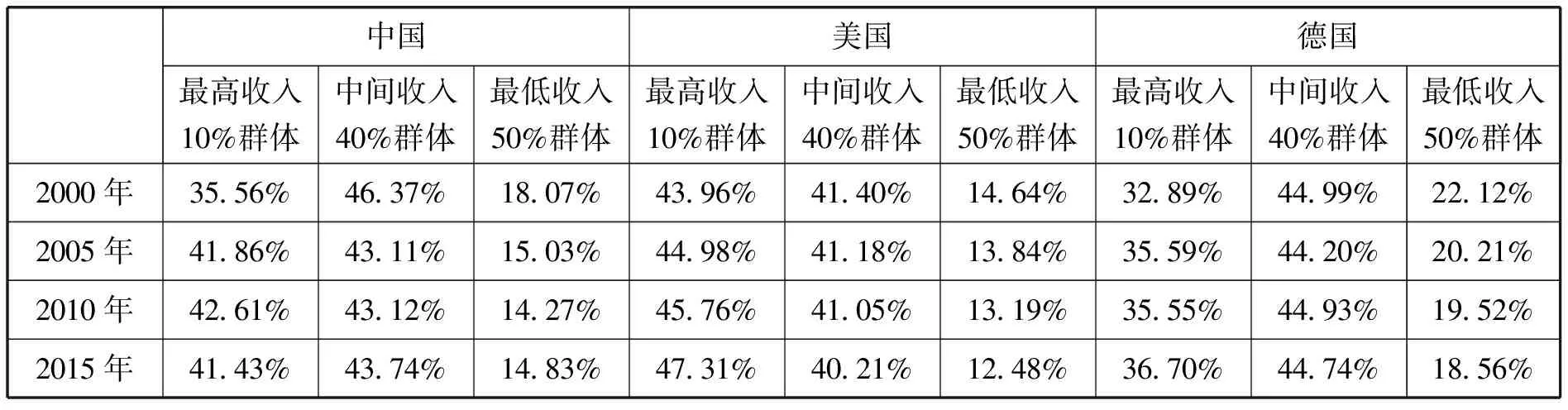

(一)居民收入差距总体上有拉大趋势

根据国家统计局的数据,2010—2019年我国基尼系数介于0.462至0.481之间,超过代表收入分配相对合理的0.40的“警戒线”不少,这意味着我国居民收入分配差距较大,需采取措施减少收入分配差距,避免可能出现的社会阶层对立。根据世界不平等数据库(WID)相关数据,进入21世纪以来,我国成年(20岁及以上)居民人均国民收入增长较快,但收入增量的分配显现出明显的群体异质性。从表4可见,2000—2015年,我国最高收入10%群体所占收入份额从35.56%上升到41.43%,中间收入40%群体所占份额从46.37%下降到43.74%,下降了2.63个百分点,而最低收入50%群体所占份额从18.07%下降为14.83%,下降了3.24个百分点,也就是说,除高收入的10%人群的收入份额增加了之外,中间和低收入的90%人群的收入份额都下降了,这意味着高收入的10%群体的收入增长速度快于其他群体。如果按人口比例转换为人均收入比例,2015年三个群体人均收入比例为13.97∶3.69∶1,相比2000年的9.84∶3.21∶1,高低收入组之间的差距明显扩大。与美国、德国这样的高收入国家相比,我国2015年的收入份额分布介于美国和德国之间,收入差距比美国小,比德国大。德国的收入分配差距相对较小且以中等收入群体为主体,两极分化不那么严重,值得借鉴。我国中低收入群体收入所占份额持续下降的趋势需要予以高度警惕。

表4 中国、美国、德国不同收入群体所占收入份额比较

(二)城乡之间收入差距有所缩小,但城乡内部收入差距还比较大

党的十八大以来,我国城乡居民之间的收入差距有所缩小。表5显示,2013—2019年,除最低收入20%群体外,高、中间偏上、中间以及中间偏下4个收入群体的收入增速,农村居民均略快于城镇居民,城乡居民收入比由2.71∶1下降为2.54∶1,城乡居民收入差距有所缩小,表明近年来在促进农民增收方面取得一定成效。

表5 按收入分组的城乡居民2013—2019年收入增速

我国经济持续增长,居民收入持续增加。表5显示,2013—2019年,全体居民按人口五等分分组的各个群体,人均可支配收入名义增长率都超过8%,剔除价格指数影响后,实际增长率均超过5%,并且最低收入20%群体的名义增速最快,约为9%,与同期的GDP名义增长率(8.93%)相当。

分组来看,城镇居民与农村居民内部的收入增长率表现出不同的特征。城镇居民中的中间偏上群体与高收入群体的增速最快,低收入群体增速略快于中间及中间偏下收入群体,这有利于城镇内部低收入群体生活的改善,但中高收入群体的收入与中下收入群体拉开了差距。而农村居民内部5个群体的收入增速与其收入水平正相关,收入越高的群体,其收入增长越快,最高收入20%群体比最低收入20%群体的收入增长率高出约2.4个百分点,同期农村最高收入群体与最低收入群体的人均可支配收入比由7.41∶1上升为8.46∶1,这意味着农村居民内部收入差距在继续拉大。

“小康不小康,关键看老乡”。如果农村居民内部低收入人群收入增长比较慢,收入差距就会继续拉大,就会增加脱贫攻坚工作的难度,对实现以农业强、农民富、农村美为目标的乡村振兴增加难度。要提高农村自来水、卫生厕所、清洁能源使用的普及率,尤需着力促进农村最低收入群体增加收入,改善生活条件。

(三)区域间收入差距虽有一定缩小,但差距仍然很大

就人均可支配收入而言,过去几年区域间的差距有所缩小(见表6)。西部地区居民的人均可支配收入增长最快,2013—2019年年均增长率约为9.5%,中部地区次之,年均增速9.3%,而东北地区增速则相对较慢,为7.34%,这使东部、中部、东北与西部地区居民收入比从2013年的1.70∶1.10∶1.29∶1缩小为1.64∶1.09∶1.14∶1,区域间居民收入分配差距有缩小的趋势。西部地区全体居民收入增速最快主要源于西部地区农村居民人均可支配收入的高速增长,城镇居民人均可支配收入增速在东、中、西部地区的差异并不大;而东北地区无论是城镇居民收入增速还是农村居民收入增速均为四个区域最低,这导致该区域全体居民的收入增速比西部地区低了2.2个百分点。此外,四个区域的农村居民人均可支配收入年均增长率均高于城镇居民,这有利于缩小不同区域内部的城乡差距。因此,就居民收入增长而言,区域间差异以及区域内部城乡差异均有所缩小,但也需注意东北地区居民收入增长相对缓慢。

表6 四大区域部分经济社会指标比较

区域间居民人均可支配收入不同的年均增长率基本与该区域GDP增长速度正相关。其中,东、中、西部地区的GDP保持了较高速的持续增长,而东北地区近几年的经济增长则表现出较大的波动,其GDP在2013年约为54 715亿元,经2014、2015年增长到57 816亿元,随后波动下降至2019年的50 249亿元,从而导致2013—2019年该区域GDP年均增长率为负。GDP的增长又与地方财政收入,并进一步地与地方财政支出正向关联。从表6可见,东、中、西部地区的地方财政一般预算收入均保持了5%以上、一般预算支出均保持了8%以上的年均增速,而东北地区地方财政一般预算收入年均增长率为-2.3%,这也在一定程度上导致其财政支出增长乏力,与财政支出增速位列第三的西部地区仍有4.9个百分点的差距。从而,这可以部分地解释不同区域地方财政基本公共服务支出增长的差异。2013—2018年,东部地区地方财政基本公共服务支出出现了年均11.6%的高速增长,使东部地区地方财政基本公共服务支出占该地区财政一般预算支出的比例由2013年的58.5%提高到2018年的60.6%(见图1),在结构方面与其他三个区域的差距显著缩小,但由于东部地区本身的基本公共服务水平高于其他三个区域,从而基本公共服务方面的区域差距可能进一步拉大。此外,城乡社区服务支出及农林水事务支出是地方政府另外两项主要的财政支出,除东北地区外,东部和西部地区的城乡社区服务支出都保持了10%以上的年均增长率,而中部地区的年均增速超过了20%;同时,地方财政农林水事务支出西部地区增速达11%,中部、东部和东北地区也保持了8%以上的增长速度,这两者合并可以部分地解释表6所反映的农村居民收入增长较快,以及区域内城乡差距缩小的实际。

图1 各地区主要地方财政支出项目占比变化

因此,尽管从居民收入角度看,2013年以来我国不同区域间的差距有所缩小,但各地区基本公共服务水平的差距却进一步拉大,进而影响到人口的流动、地区产业结构转型以及创新发展能力等。而这些因素构成区域均衡协调发展的重要方面,故中部、西部以及东北地区各地方政府应当着力于提高基本公共服务水平,促进基本公共服务区域均等化。此外,东北地区近年来经济增长波动较大,对于地方财政收支、地方基本公共服务保障以及城乡融合发展都改善缓慢,一定程度上也成为该地区城乡居民收入增长相对缓慢的原因。

(四)与发达国家的差距仍然很大

从经济总量来看,我国GDP 在2010年超过日本,成为世界第二大经济体。世界银行2020年发布的按2017年购买力平价计算的GDP,我国2017年达到19.6万亿美元,占176个ICP参与经济体经济总量的16.4%,相当于美国的100.5%,超过美国居世界第一位。(11)The World Bank.ICP 2017 Report: Purchasing Power Parities and the Size of World Economies: Results from the 2017 International Comparison Program.Washington D.C.,2020.按市场汇率计算,2019年我国人均GDP为10 286美元,首次突破1万美元大关;全国居民人均可支配收入30 733元,相比1978年城镇居民人均可支配收入343.4元、农村居民人均纯收入133.6元(12)数据来源:国家统计局网站年度统计数据。,客观地说发展成就巨大。

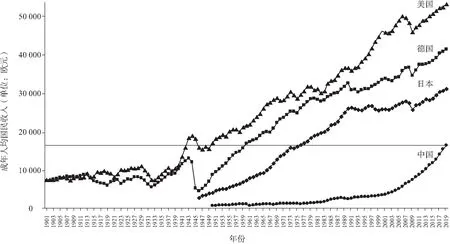

但必须看到,我国是世界第一人口大国,按人口平均来看,2019年我国成年人均国民收入仅相当于美国的31%、德国的40%、日本的53%(见图2),与发达国家还有不小差距,21世纪中叶要建成社会主义现代化强国,全国人民必须持续撸起袖子加油干。

图2 成年人均国民收入的国际比较

三、结论与建议

本文研究得出的主要结论如下:

第一,从人均国民生产总值、城乡居民收入等主要经济发展指标来看,我国全面建成小康社会的预定目标到2020年底可以完成,全面建成小康社会的历史任务胜利实现,这是一个非常了不起的成就!

第二,我国居民的收入差距比较大。城乡之间、区域之间、城市和农村内部的居民收入差距都比较大,发展不平衡不充分的矛盾很突出,解决居民的收入分配问题,是全面建成小康社会后我国发展面临的主要挑战。虽然以全国平均水平来衡量,全面小康社会已经建成,但由于收入差距的存在,仍有相当多居民的收入水平还比较低,与全国平均水平之间的距离还很大,需要高度重视。李克强总理在2020年5月28日的记者会上说,全国还有6亿人每个月的收入也就1 000元,表明以习近平同志为核心的党中央对这一问题有清醒的认识。

第三,我国经济总量已经很可观,经济发展成就巨大,但我国人口众多,人均数据还有很大的提升空间。

基于此,本文提出如下建议:

第一,继续坚持“发展才是硬道理”的思想。推动经济持续健康发展,是建设社会主义现代化强国的根本基础。

第二,切实贯彻以人民为中心的发展思想,时刻不忘追求全体人民共同富裕的奋斗目标。紧紧抓住发展不平衡不充分这一主要矛盾,在发展中逐步解决居民收入分配问题,形成更合理的收入分配格局。

第三,通过继续推进城镇化和实施乡村振兴战略,不断增加农村居民收入,持续推动公共服务均等化,进一步缩小城乡和区域差距。

第四,充分发挥税收等经济杠杆对收入分配的调节作用,进一步完善所得税,适时出台遗产税、房地产税,加大对高收入群体的收入调节力度。

第五,在医疗、养老等社会保障方面加大对城乡低收入困难群体的扶持力度,更好地彰显社会主义制度的优越性。