公众疫情言论处置的法律困境及破解

刘飞虎

摘 要: 我国当前法律中存在对公众发表传染病疫情言论行为的处置困境,即个人必须按照特定法定程序向疾病预防控制或医疗机构上报疑似疫情,否则涉嫌传播“谣言”扰乱公共秩序。然而,鉴于疫情法定上报程序的局限性,公众疫情言论可以作为对其的补充,扩大疫情信息收集渠道,提高疫情监测预警准确性和灵敏度。构建公众疫情言论疫情信息收集制度,完善卫生行政部门与公安机关疫情联动监测预警机制,引入专家组对公众疫情言论内容真实性审核作为疫情“谣言”案件处罚前置程序,能够有效完善我国传染病监测预警机制。

关键词: 传染病监测预警; 疫情言论; 扰乱公共秩序; 吹哨人

中图分类号: R181.8+2 文献标识码: A DOI:10.13411/j.cnki.sxsx.2020.03.007

Legal Dilemma and Solutions in Dealing with Public Speeches on Epidemic Situation

——Also on Perfecting Surveillance Mechanism for Infectious Diseases

LIU Fei-hu

(University of International Business and Economics, Beijing 100029, China)

Abstract: There is a dilemma in dealing with public speeches on epidemic situation of infectious diseases in Chinese law. Individuals must report suspected epidemic situation to disease prevention institutions or medical institutions in accordance with specific legal procedures, or they will be suspected of spreading ‘rumors to the public to disturb public order. However, public speeches can be used as a supplement to statutory reporting procedures, making surveillance mechanism more accurate and sensitive for infectious diseases. The mechanism can be further perfected by establishing the information collection system of public epidemic situation speeches, improving joint monitoring mechanism between public health administrative departments and public security organs, and ensuring expert group to verify the authenticity of public speeches as the pre procedure of punishment for epidemic ‘rumor cases.

Key words: infectious disease monitoring and early warning; epidemic speeches; disturbing public order; whistleblower

2020年初,湖北武汉暴发新型冠状病毒引起的肺炎疫情(下称“新冠肺炎疫情”、“疫情”)。疫情迅速蔓延,举国上下,众志成城,共克时艰。疫情暴发初期,我国在全球范围内率先拉响了疫情警报并迅速响应,这得益于當前我国已建立起以《中华人民共和国传染病防治法》(2013年)、《中华人民共和国传染病防治法实施办法》(1991年)为主导,覆盖传染病预防、疫情报告、疫情公布、疫情控制、医疗救治、监督管理等全环节的传染病防治法律体系。然而不能忽视的是,这次疫情也凸显出我国传染病防治中,尤其是疫情监测预警环节,仍存在待完善的空间。2019年12月31日,武汉市卫健委第一次发布肺炎疫情通报,①此时距武汉第一位不明原因肺炎患者登记日期已过去24天。②在此期间,通过微信提醒亲友注意防范新型传染病的武汉8名执证医护人员甚至被以“扰乱社会秩序”①等理由“训诫”。对扰乱公共秩序与正常疫情报告行为的界限不明确,一定程度上阻碍了对疫情的及时监测预警,这使我们不得不思考其中深刻的法律制度原因。

2020年2月14日,习近平总书记在中央全面深化改革委员会第十二次会议发表重要讲话时强调,“要从体制机制上创新和完善重大疫情防控举措”,“要全面加强和完善公共卫生领域相关法律法规建设,认真评估《传染病防治法》《野生动物保护法》等法律法规的修改完善”。为此,笔者拟结合新冠肺炎疫情,试析我国传染病监测预警环节中存在的公众疫情言论处置困境问题,思考产生困境的原因,从法律制度层面分析问题并探讨应对之策,以期能为我国传染病防治法律法规的完善贡献绵薄之力。

一、原因思考:维护公共秩序与收集公众疫情信息的利益考量失衡

我国当前法律制度未能处理好维护公共秩序与收集公众疫情信息两者利益的平衡,对保障公共秩序的侧重和对公众疫情言论信息的忽视,导致了现存的处置个人发表公众疫情言论行为的法律困境。具体表现为,发表传染病疫情言论需要遵守特定法定程序向疾病预防控制机构或医疗机构报告,否则个人未按照法定上报程序向公众发表疫情言论的行为,涉嫌传播“谣言”扰乱公共秩序。

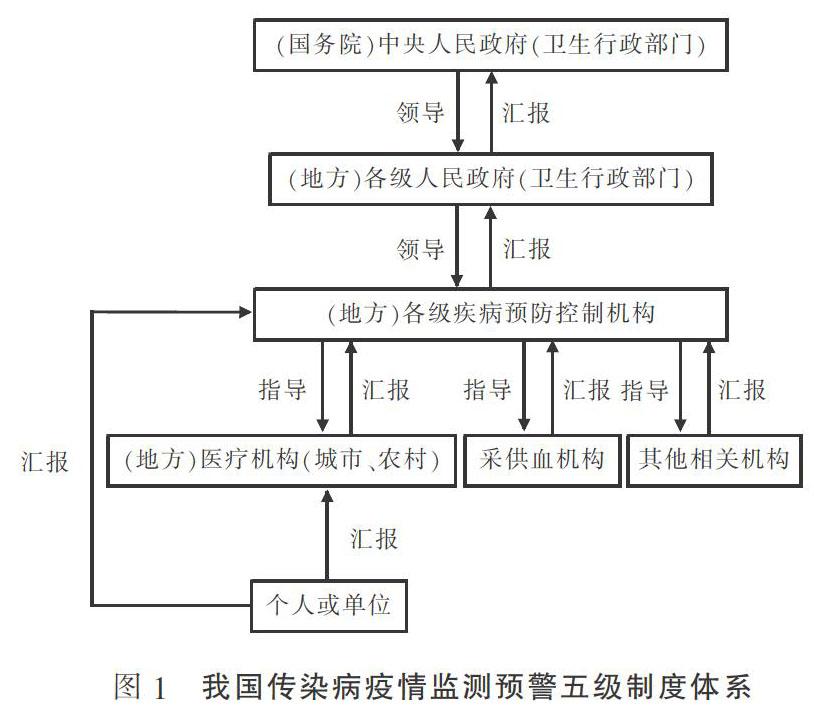

(一)个人发表传染病疫情言论需要遵守法定上报程序

1. 我国现有传染病疫情法定上报程序。当前,我国传染病防治法律法规体系已基本建立,覆盖传染病预防、疫情报告公布、疫情控制、医疗救治、监督管理等全环节,主要的法律法规包括《传染病防治法》《传染病防治法实施办法》等。依据这些法律法规,我国建立了传染病监测制度、预警制度以及由中央人民政府及其卫生行政部门、地方各级人民政府及其卫生行政部门、各级疾病预防控制机构、医疗机构(包括城市社区和农村基层医疗机构、采血机构)、个人或单位组成的传染病疫情监测预警五级制度体系。

通过对现有法律法规的梳理,在传染病监测预警分工方面,国务院和各级人民政府卫生行政部门主要负责制定国家和本行政区域传染病监测规划方案,各级疾病预防控制机构承担本区域内传染病监测、预测、流行病学调查、疫情报告以及其它疫情预防、控制具体工作的实施,医疗机构等基层机构在疾病预防控制机构的指导下开展相应传染病监测预防工作。值得注意的是,对于个人和单位,目前我国法律支持和鼓励单位及个人参与疫情报告等传染病防治工作,②但同时明确规定“任何单位和个人发现传染病病人或者疑似传染病病人时,应当及时向附近的疾病预防控制机构或者医疗机构报告”。③

如图1所示,当前我国传染病防治立法体系中,单位和个人报告传染病疫情或疑似传染病疫情时,需要遵循“向附近的疾病预防控制机构或者医疗机构报告”的正当法律程序。这种程序性规定,在一定程度上维护了公众报告疫情信息的秩序。而单位或个人未通过法定上报程序向社会公众(包括微信朋友圈等特定公众)发表、传播传染病疫情相关信息的行为,在当前立法体系下是不合法的。

2. “李文亮”事件中行为人未遵循传染病疫情法定上报程序。

2019年12月30日,李文亮医生在工作中察觉到疑似传染病疫情并掌握一定证据的情况下,并未按照现行立法中的疑似传染病疫情法定上报程序向“疾病预防控制机构或者医疗机构”上报,而是在微信群聊中发布了“华南海鲜市场确诊了7例SARS”的信息。[3]该行为是导致李文亮医生被行政处罚的一个重要法律层面原因。相比之下,依照法定程序于2019年12月27日向所在医疗机构汇报疑似传染病疫情的张继先医生,并未受到行政处罚,且被认定为“第一个为湖北乃至全国拉响疫情警报的医生”而受到湖北省卫生健康委员会等行政部门嘉奖。①

虽然李文亮医生发表的传染病疫情相关言论有一定依据且并无主观恶意,但由于其并未遵循传染病疫情法定上报程序,而是选择向公众发表疫情言论。在我国当前传染病防治立法未对公众疫情言论做出特殊处理规定的情况下,其向公众发表疫情言论的行为被移交公安机关处理,并被认定为涉嫌“谣言”扰乱公共秩序。

(二)传染病疫情法定上报程序具有局限性

目前,在发现或接收个人、单位报告的传染病疫情后,相关机构有两套并行的途径来上报疫情信息,以完成疫情法定上报程序。一是疫情逐级上报的途径。依据《传染病防治法》,传染病疫情监测预警体系中的各级机构,在发现传染病疫情后,需逐级向上一级卫生行政部门报告,这也是本次新冠肺炎疫情监测预警中使用的疫情上报途径。二是疫情网络直报的途径。在2003年抗击SARS之后,我国已建成全球规模最大的传染病疫情和突发公共卫生事件网络直报系统(下称“网络直报系统”),设立了3486个国家级监测点,覆盖了100%的县级以上疾病预防控制机构、98%的县级以上医疗机构、94%的基层医疗卫生机构,[5]一旦发现规定报告的传染病或突发公共卫生事件,全国所有医院和乡镇卫生院可经互联网直接向中央报告,[6]实行疫情网络直报。建立网络直报系统本是为了解决传统疫情逐级上报途径效率低下的问题,但是,由于缺乏针对新发传染病系统化的监测标准,该系统却难以覆盖对新发传染病的报告。[7]在此次新冠肺炎疫情早期,即出现了没有人使用直报系统上报的问题。[8]

除了两种疫情上报途径有自身的局限性,疫情法定上报程序对涉及疫情的公众言论如何处理的考虑也有所欠缺。

一是,疫情法定上报程序考虑了公众在传染病疫情监测预警中的作用,但收集公众预警信息的主体太少、途径过于狭窄。当前个人或单位仅可向疾病控制机构或医疗机构上报疫情信息,再由该机构通过逐级上报或网络直报的途径上报疫情信息。只存在特定合法的传染病疫情报告渠道,对并不精通《传染病防治法》的普通公众来说,难免过于苛刻。二是,个人未严格按照疫情法定上报程序而向公众发表疫情言论的行为,常交由行政机关进行处理。然而,缺乏对疫情言论真伪判断专业医学知识的行政机关,如公安机关,一般依照《治安管理处罚法》等,以相关疫情言论涉嫌谣言、扰乱公共秩序对这些行为进行定性处罚。这进一步限制了公众在传染病疫情监测预警中的作用。

(三)公众疫情言论对疫情法定上报程序的补充作用未被重视

在处置个人发表公众疫情言论行为时存在法律困境,其深层次制度原因是,我国当前相关立法未能处理好维护公共秩序与收集公众疫情信息两者的利益平衡,公众疫情言论对于疫情法定上报程序的补充作用几乎被忽视。

个人未能按法定上报程序发表的传染病疫情言论,仍对疫情监测预警有重大意义。要加强我国疫情监测预警机制的及时性、灵敏性,必须摆脱单纯依靠行政系统层层报送、领导层层审批的做法,在法律上建立多元化报告路径。[9]抗擊SARS后建立的网络直报系统即是建立疫情多元化报告路径的有益尝试,但是我们还需要进一步扩宽疫情监测预警信息的收集主体范围和收集渠道。重视公众疫情言论在传染病监测预警中的作用,建立适当合法的制度收集公众疫情言论中的传染病疫情信息,鼓励和规范个人公开发表疫情言论的行为,这将是对我国当前传染病疫情法定上报程序的重要补充。这也是进一步贯彻落实《传染病防治法》第九条“国家支持和鼓励单位和个人参与传染病防治工作”的时代要求。

二、法律分析:将发表公众疫情言论行为定性为扰乱公共秩序的反思

扰乱公共秩序与正常疫情报告行为有着明确的法律界限,不能因为未通过法定程序向疾病控制机构或医疗机构报告,就否定个人发表传染病疫情言论行为的合法性。同时,由于传染病疫情言论自身存在特殊性,导致实践中对其法律定性困难,对于涉嫌扰乱公共秩序的传染病疫情言论案件需要被特别对待。

(一)扰乱公共秩序与正常疫情报告行为的界限

我国《治安管理处罚法》第二十五条规定:“有下列行为之一的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款;情节较轻的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款:(一)散布谣言,谎报险情、疫情、警情或者以其他方法故意扰乱公共秩序的……”扰乱公共秩序的谣言,其构成要件由三个要素组成,包括行为人实施了散布谣言的客观行为,行为人散布谣言的行为造成了扰乱公共秩序的危害后果,行为人主观方面为故意。

对于“危害后果”以及“故意”的认定,涉及疫情的公众言论与一般公众言论是否构成扰乱公共秩序的认定标准并无二致。由于公众疫情言论本身信息存在的特殊性,对于公众疫情言论是否构成“谣言”的认定,是我们讨论的重点。目前司法实践中对公众言论构成“谣言”有三种认定标准。其一,认定标准为“消息虚构”,即行为人发表的言论内容是完全虚构的。其二,认定标准为“消息与事实不符”,即行为人发表的部分言论存在与事实不符的情况。其三,认定标准为“消息未经证实”,即行为人言论没有官方或媒体报道等“可靠”消息来源。[10]

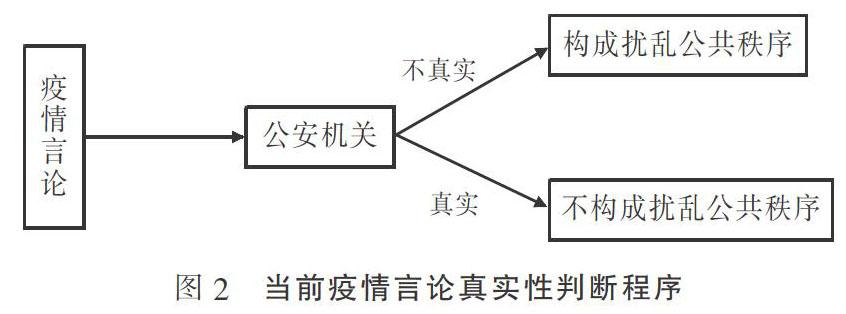

对于认定标准一,即疫情言论是完全不真实的,若行为人没有可靠证据支撑疫情言论,则构成扰乱公共秩序。对于认定标准二,即疫情言论部分是真实的,即使行为人有适当证据支撑疫情言论,但若疫情言论与事实存在部分偏差,则构成扰乱公共秩序。对于认定标准三,即无论疫情言论是否真实,是否有可靠证据支撑,只要不是来源于官方或媒体渠道发表的疫情言论均认定为“谣言”。显然,在我国当前立法规定的疫情法定上报程序背景下,对于公众疫情言论是否构成扰乱公共秩序,采用的是“谣言”认定标准三,即个人(包括临床医生)未通过法定上报程序,在官方或媒体渠道发布疫情信息前,向公众发表的疫情言论,直接由行政机关定性为“谣言”而被认定为扰乱公共秩序,即使行为人提供的证据并未被重视,疫情言论的真实性并未被严格审核。

因此,笔者认为,认定涉及疫情的公众言论是否构成“谣言”,采用“谣言”认定标准一更为合理。即扰乱公共秩序与正常疫情报告行为的界限,应当以公众疫情言论内容是否真实为标准。只要疫情言论有“可靠”证据,就不应当认定为“谣言”。“可靠”的标准是疫情言论有充分或部分证据即可,是以客观事实为依据,可以验证的消息。以真实性作为判定行为人疫情言论是否构成“谣言”的标准最为合理。第一,我国《宪法》第41条明确规定了限制公众言论的严格前提,即言论内容“捏造或歪曲事实”。未“捏造或歪曲事实”的公众言论,在宪法保护的言论自由范围之内。①第二,刑法学界普遍将2013年最高人民法院、最高人民检察院发布的司法解释中的规定——“编造虚假信息”造成公共秩序严重混乱的,以寻衅滋事罪定罪处罚——视为规制网络谣言的条款。[11]即“虚假信息”是认定构成“谣言”的明确标准。第三,由于疫情言论的特殊性和复杂性,簡单直接地以“消息未经证实”或“消息与事实不符”的标准来认定疫情言论为“谣言”,固然能提升行政机关工作效率,但是从某种程度上讲也抑制了公众参与传染病疫情的监测预警活动。

立法中应当鼓励和规范公众对疫情监测预警的参与行为,可以通过建立适当的公众疫情言论真实性审查制度,在扩大疫情信息收集渠道的同时,保持与维护公共秩序的平衡。

(二)传染病疫情言论的特殊性导致对其法律定性困难

传染病疫情言论与一般涉嫌“谣言”言论相比存在特殊性,这也是导致疫情言论法律定性困难的重要原因。传染病疫情言论的特殊性导致法律定性困难具体体现在以下几个方面。

1.传染病疫情言论的准确性可能受限于当前传染病医学研究水平。疫情信息,尤其是新发传染病,常在客观上超越了当前的传染病医学研究水平。对新发传染病的认识,是一个循序渐进、逐步深入的过程。在疫情初期至疫情由官方确认前,公众在感受到疑似疫情时,发表的疫情言论难以完全客观、完整、准确。要求疫情言论能准确说明疑似传染病类型、传播途径、致死率等信息,对于医务人员尚且困难,对于普通公众更是难以实现。个人疫情言论达到何种准确度标准才不会被认定为“谣言”,这在当前并无明确规定。传染病医学研究水平的限制使公众难以完全准确地对疫情进行表述,行为人发表的公众疫情言论常常存在部分内容与客观事实不符的现象,这是导致疫情言论法律定性困难的原因之一。

2. 传染病疫情言论的出现呈现地域上的广泛性、同时性。传染病由于其传染性和隐蔽性,在官方渠道或媒体报道明确确认传染病存在前,疫情在某地区已经进行了一定的传播。公众是疫情最直接的感受者,疫情言论在相近时间、多个地点由不同个人或单位提出。如新冠肺炎疫情中,张继先医生于2019年12月27日在湖北省中西医结合医院发现疑似疫情并汇报,[4]李文亮医生于2019年12月30日在武汉中心医院发现疑似疫情并发表相关疫情言论。[3]

由于行政权力和职责的划分,公安机关与疾病预防控制机构获得的疫情信息,难以互通。在公众疫情言论广泛同时出现后、官方未明确公告疫情存在前,一方面,前者可能已经受理了众多疫情“谣言”案件,而后者并未获得下级卫生行政部门上报的疫情信息;另一方面,后者可能已经初步确认了疫情确实存在时,前者仍然以扰乱公共秩序对发表疫情言论的个人施以行政处罚。公安机关与疾病预防控制机构之间疫情信息互通的渠道尚未建立,疫情信息通过一般渠道传播又存在时间差,当两者获取的疫情信息不同步时,导致前者对疫情言论真实性判断出现偏差,后者对疫情信息的获取滞后。

3.传染病疫情言论的内容真实性判断涉及专业传染病防治医学知识。一般“谣言”内容的真实性,普通公众和一般行政机关可以根据生活常识和基本科学知识进行判断。传染病疫情言论内容的真实性,由于需要专业医学知识,普通公众或非医疗领域行政机关并不具有完全的辨别能力。

依据我国《治安管理处罚法》,当前判断“谣言”真实性的权利,由公安机关行使。①虽然该法也明确规定,对于有争议的专门性问题,公安机关应当指派或者聘请具有专门知识的人员进行鉴定,但鉴定的目的是为了公安机关“查明案情”。②在疫情言论涉嫌“谣言”时,往往公安机关不会进行鉴定,即使对疫情言论真实性进行了鉴定,但鉴定结果仅供公安机关参考。总之,当前我国认定疫情言论内容是否真实的最终决定权,在于非医疗领域的行政机关。这难免会导致公安机关对疫情言论真实性的判断存在误差,从而影响到其对行为人发表疫情言论的行为是否构成违法犯罪的判定。

(三)对涉嫌扰乱公共秩序的传染病公众疫情言论案件需要特别对待

综上,考虑到扰乱公共秩序与正常疫情报告行为的界限以及传染病疫情言论的特殊性,笔者认为,在处理涉及疫情言论相关的扰乱公共秩序案件时,应当与一般涉嫌“谣言”的公众言论案件区别对待,做到:(1)适度允许个人或单位在有合理可靠证据的基础上向公众发表传染病疫情言论;(2)公安机关应将受理的公众疫情言论案件信息与卫生行政部门共享,联动监测疫情;(3)防止一般行政机关代替医学专家判定传染病疫情言论内容的真实性。

三、解决之道:完善我国传染病监测预警机制的法律建议

公众疫情言论可以作为对传染病疫情法定上报程序的补充,扩大疫情监测预警信息收集渠道,提高疫情监测预警机制的及时性和灵敏度。结合疫情言论,尤其是新发传染病疫情言论的特殊性,对涉嫌扰乱公共秩序的公众疫情言论案件需要特别对待。通过建立适当的公众疫情言论内容真实性审核制度,能够鼓励和规范个人疫情言论行为,并与扰乱公共秩序行为划清界限。在此基础上,笔者试提出完善我国传染病监测预警机制的具体法律建议。

(一)构建通过公众疫情言论收集疫情信息的传染病监测预警渠道

毋庸置疑,社会公众公开发表的传染病疫情言论,对于我国传染病监测预警同样具有重要的意义。社会公众在有一定依据前提下,向不特定对象发表传染病疫情言论是对我国传染病疫情法定上报程序的重要补充。

“法律一经制定,便已落后于时代。”《传染病防治法》最近修订已是7年前了,鉴于当前信息技术和计算机技术的发展,我国立法应当考虑扩宽传染病监测预警机制中疫情信息收集主体的范围和收集渠道,考虑赋予个人在有一定证据基础上向社会公众发布疑似传染病疫情信息的合法权利,扩宽疫情信息的收集途径。新的疫情信息收集渠道,一是可以使用信息技术主动抓取公众疫情言论,并收集、分析当前是否存在疑似传染病疫情,如对网站/论坛/微博/QQ/微信/短视频平台等不同网络载体上有重大疫情关联性的易发高发类舆情关键词进行监控;[12]二是可以通过与日常接触公众疫情言论的其他行政机关共享信息,如经常处置疫情“谣言”案件的公安机关,实现对疑似传染病疫情信息的收集。

在立法扩宽疫情信息收集渠道时,要坚持做到与我国国情相适应。当前《传染病防治法》中规定了疫情信息法定上报程序,在设计通过公众疫情言论收集疫情信息的渠道时,要考虑新的公众疫情言论疫情信息收集制度与现有疫情法定上报程序的衔接。我国现有传染病疫情法定上报程序,包括逐级上报途径和网络直报途径,在本次新冠肺炎疫情监测预警中已显现出巨大的价值,笔者认为在现有法律体系基础上,将公众疫情言论疫情信息收集制度作为现有疫情法定上报程序的补充,能很好地适应我国国情,并与我国现有制度良好衔接。

具体来说,当前我国传染病疫情监测预警信息收集主體主要为各级疾病预防控制机构。在建立公众疫情言论疫情信息收集制度时,可以将对公众疫情言论的监测权也赋予对应各级疾病预防控制机构,使之既可以通过个人、单位、医疗机构等上报的信息来被动监测疫情,也可以通过主动收集公众疫情言论等信息来主动监测疫情。这可以实现新的疫情信息收集渠道与我国现有疫情信息法定上报程序的有机衔接。

对于医疗行业内部“吹哨人”发表公众疫情言论的行为,也可以整合到公众疫情言论疫情信息收集制度之中。“吹哨人”是指,将所发现的违法违规、危险或不正确的信息或者行为向组织内或组织外进行披露从而拉响警报的人。[13]在行业内部从业人员由于某些原因无法通过向直属医疗机构上报疑似疫情信息的情况下,鼓励行业内部人员通过公开途径对疑似疫情信息进行披露,以引起公众和媒体的注意,使疾病预防控制机构在主动监测公众疫情言论的工作中尽早发现疫情。这可以促使疫情信息更加及时地传递到更高级别的疾病预防控制机构,减少因个别机构、个别人员的人为原因致使疫情信息传递滞后的情况发生,增加疫情监测预警体系的灵敏度和及时性。由于提出指控的人在组织等级制度中的权利较低,“吹哨人”的行为有可能使自己处于危险之中,[14]对疫情“吹哨人”的保护制度也需要及时从保护主体、保护领域、保护事项、保护程序、奖励惩罚、跟进救济等方面完善民事、刑事立法。[15]

(二)完善卫生行政部门与公安机关传染病疫情跨部门联动监测预警机制

完善我国传染病监测预警机制,也需要建立健全公安机关与卫生行政部门疫情信息共享制度,形成传染病疫情跨部门联动监测预警机制。依据我国《治安管理处罚法》第二十五条和《刑法》第二百九十一条等规定,对于谣言案件,首先由公安机关介入,对于情节较轻微的案件,由公安机关进行行政处罚,追究行为人行政责任;情节严重的,由公安机关移交检察机关提起公诉,进入刑事司法程序,追究行为人刑事责任。无论是追究行为人行政责任还是刑事责任,公安机关是接触疫情“谣言”的第一道关卡,其收集的公众疫情言论信息最为及时。

要建立疫情跨部门联动监测预警机制,可以在卫生行政部门与公安机关之间,建设基于大数据技术的共享、分析、筛查疫情预警信息的跨部门实时数据共享平台,将公安机关获取的疫情信息也纳入到各级疫情实时监测系统之中,最大限度地挖掘和释放大数据“红利”,实现国家、各部门治理的高效协同。[16]公安机关通过数据平台共享公众疫情言论案件信息,以及时向卫生行政部门提供疑似疫情的监测预警信息;卫生行政部门通过数据平台共享疫情监测预警信息,以及时供公安机关在处置公众疫情言论案件时参考。在各级疫情实时监测系统与国家传染病网络直报系统整合,开通基于互联网大数据和人工智能的智慧监测分析子系统[17]后,收录公安机关所获公众疫情言论的疫情信息跨部门实时数据共享平台,可以实现进一步落实“鼓励运用大数据、人工智能、云计算等数字技术,在疫情监测分析、病毒溯源、防控救治、资源调配等方面更好发挥支撑作用”[18]的指导要求。

另一方面,在开展传染病疫情跨部门联动监测预警合作时,卫生行政部门与公安机关需要秉承谨慎原则。对于短时间、多地点密集出现公众疫情言论时,卫生行政部门需要及时提高警惕,对公安机关共享的类似公众疫情言论进行重点关注和核实。公安机关在获取卫生行政部门共享疫情信息后,也需要及时调整执法措施,谨慎处置后续公众疫情言论案件。

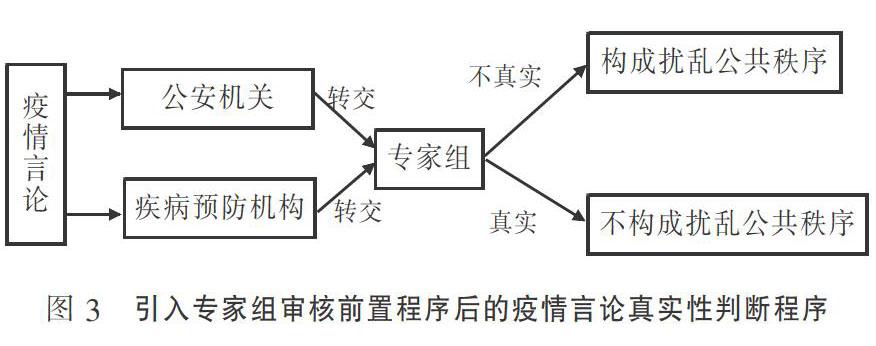

(三)引入专家组审核作为传染病疫情“谣言”案件处罚前置程序

行为人发表的公众疫情言论是否真实、是否有可靠证据,是区分扰乱公共秩序和正常疫情报告行为的关键。引入传染病医学专家组审核作为疫情“谣言”案件行政处罚前置程序,将其作为公众疫情言论内容真实性审核制度,可以从程序上防止一般行政机关(非医疗领域行政机关)代替传染病医学专家判定公众疫情言论内容的真实性,使公安机关可以更加准确地判断行为人发表疫情言论的行为是否构成违法犯罪。当前公众疫情言论内容真实性的判断权利由公安机关行使。引入专家组审核前置程序后,涉及对疫情言论内容真实性判断时,公安机关必须将相关证据材料移交专家组审核判定。在专家组明确认定疫情言论内容虚假并出具认定书后,公安机关才能依据认定书结论,做出行为人构成扰乱公共秩序的行政处罚或移交检察机关的处理决定。

1. 引入专家组审核前置程序的必要性。引入专家组审核前置程序的必要性在于,从程序上避免非专业人员对专业问题进行认定,而影响对疫情言论内容真实性的判定。采用专家组审核前置程序,一是可以避免错误适用法律,将有合理可靠证据的公众疫情言论认定为“谣言”,确保实体正义。当程序是正义的,也即程序对其所涉及的各种利益予以了合理的平衡時,那么由程序所产生的结果当然也就是各种利益被合理平衡的产物,因而也就是正义的。[19]二是,专家组审核前置程序可以使传染病医学专家尽早接触到疫情信息,有效避免重要的疫情预警信息被一般行政机关忽视。三是,在扩宽疾病预防控制机构收集传染病疫情监测预警信息的渠道后,专家组审核前置程序的设立,便于各级疾病预防控制机构对主动收集的公众疫情言论内容真伪判断工作的开展和落实。

2. 引入专家组审核前置程序的可行性。将专家组审核作为疫情“谣言”处罚前置程序,在我国立法体系下具有可行性。专家组审核前置程序的引入,可以参考我国逃税案件中规定的行政处罚前置程序,即对于任何逃税案件,首先必须经过税务机关的处理,税务机关没有处理的,司法机关不得直接追究行为人的刑事责任。[20]在疫情“谣言”案件中,首先必须经过专家组对疫情言论真实性审核判定,未经专家组判定并出具认定书的,行政和司法机关不得直接追究行为人的法律责任。在省级疾病预防控制机构中,可以常设公众疫情言论真实性审核部门,日常承担省内基层公安机关递交的公众疫情言论案件言论内容真实性认定工作。专家组成员的选任可以采用专家库形式,主要成员由省内传染病领域医学专家组成。对递交的公众疫情言论案件,由专家组集体决策作出疫情言论内容真实性认定结论。在这种组织架构下,一是传染病领域医学专家集体决策,可以有效提高判断的准确性;二是以省为单位汇集区域性公众疫情言论,能够更加及时地发现区域内的突发大量异常情况,提高疫情监测的及时性。

同时,在对《传染病防治法》《治安管理处罚法》等法律法规修订时,涉及公众疫情言论的处置程序也应作出对应修订,需明确加入对于涉及公众疫情言论的案件必须适用专家组审核前置程序。遵循特殊法优先于一般法的规则,公安机关在处置公众疫情言论案件时,也应优先适用特殊法中的规定。

参考文献:

[1]武汉市卫生健康委员会.武汉市卫健委关于当前我市肺炎疫情的情况通报[EB/OL].武汉市卫生健康委员会网站,(2020-04-30)[2020-06-10].http://wjw.wuhan.gov.cn/xwzx_28/gsgg/202004/t20200430_1199576.s-html.

[2]澎湃新闻.武汉最早确诊患者:12月8日发病,否认去过华南海鲜市场[N].扬子晚报,2020-02-27.

[3]国家监委调查组.关于群众反映的涉及李文亮医生有关情况调查的通报[EB/OL].新华网,(2020-03-19)[2020-06-10].http://www.xinhuanet.com/2020-03/19/c_1125737457.htm.

[4]人民网.“疫情上报第一人”张继先:我这次把一生的眼泪流光了![EB/OL].人民网,(2020-02-09)[2020-06-10].http://society.people.com.cn/GB/n1/2020/0209/c1008-31578284.html.

[5]国务院.国务院关于传染病防治工作和传染病防治法实施情况的报告[EB/OL].中国人大网,(2013-08-28)[2020-06-10].http://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/xinwen/2013-08/28/content_1804522.htm.

[6]中国疾病预防控制中心.国家传染病与突发公共卫生事件网络直报信息系统建设项目[EB/OL].中国疾病预防控制中心官网,(2020-11-04)[2020-06-10].http://www.chinacdc.cn/kjxm/kjcg/201104/t20110426_42256htm.

[7]赵鹏.疫情防控中的权力与法律——《传染病防治法》适用与检讨的角度[J].法学,2020(3):94-108.

[8]郑雪倩.用法治补上传染病直报漏洞[N].健康报,2020-05-07.

[9]郭锋.构建我国疫情防控法律体系的探讨[J].财经法学,2020(3):3-19.

[10]孟凡壮.网络谣言扰乱公共秩序的认定——以我国《治安管理处罚法》第25条第1项的适用为中心[J].政治与法律,2020(4):71-80.

[11]李睿懿.网络造谣法律规制问题[J].法律适用,2016(9):17-22.

[12]徐迪.基于时空大数据的重大疫情类突发事件网络舆情研判体系研究[J].现代情报,2020(4):23-30,81.

[13]彭成义.国外吹哨人保护制度及启示[J].政治学研究,2019(4): 42-54,126.

[14]Jennifer S Bard. What to Do When You Cant Hear the Whistleblowing: A Proposal to Protect the Publics Health by Providing Whistleblower Protection for Medical Researchers[M]. 9 Ind.Health L.Rev.1.

[15]皮剑龙.加快构建我国“吹哨人”法律保护制度[N].人民政协报,2020-02-28.

[16]李美桂.大数据背景下国家治理模式变革——基于大数据对新型冠状病毒肺炎疫情防控的分析研究[J].今日科苑,2020(2):25-29,56.

[17]全国政协教科卫体委员会.抗“疫”,我们需要制度的力量[N].人民政协报,2020-03-16.

[18]新华社.习近平主持召开中央全面深化改革委员会第十二次会议强调:完善重大疫情防控体制机制 健全国家公共卫生应急管理体系[EB/OL].中国政府网,(2020-02-09)[2020-06-10].https://www.gov.cn/xinwen/2020-02/14/contentt_5478896.hm,2020-06-10.

[19]孙锐.对程序正义与实体正义之冲突关系的质疑[J].政法论坛,2007(1):177-180.

[20]张明楷.逃税罪的处罚阻却事由[J].法律适用,2011(8):38-42.

[责任编辑、校对:党 婷]