框架视角下的中国人道主义援助报道研究

杜晓康

摘要:近年来,中国在人道主义援助方面的表现已经开始得到国际社会的广泛关注,但是也存在一些有争议的声音。通过对《人民日报》1949年-2019年人道主义援助报道进行框架分析,可以发现《人民日报》在不同历史时期对人道主义援助报道具有不同的特点。《人民日报》人道主义援助报道与中国人道主义援助行动高度对应,两者都受制于中国综合实力的发展。

关键词:人道主义援助;人民日报;框架理论

人道主义援助(Humanitarian Aid)是“二战”后一种重要的国际现象。中国在国际人道主义援助领域是最重要的国家之一,近年来中国在紧急人道主义救援、医疗队、维和部队、灾后重建等人道主义援助各方面的表现开始引起国际社会的关注,在获得广泛的国际赞誉的同时,也存在一些争议的声音。目前对中国人道主义援助的研究主要是从国际政治视角考察人道主义援助的历史、政策、特点等方面,传播学领域的研究还比较少,人道主义援助的报道特点、传播效果都较少有涉及。本文尝试从框架分析的视角,通过对《人民日报》中涉及人道主义援助的报道进行结构分析,透视背后的报道特点,从特定的视域理解中国主流媒体是如何报道和理解人道主义援助的,有助于说明中国在人道主义救援方面的独特之处,也能够揭示中国的对外战略是如何贯彻到具体的行动中的,有助于探究中国媒体在报道中的特点和存在的不足之处,为未来媒体报道提供有益的改进建议。

一、人道主义援助报道的概念界定

人道主义援助的理论和实践已经得到充分发展,并写入一些公约和协议中,但其中人道主义援助的定义并未明确。作为国际关系现实主义代表的汉斯·摩根索(Hans J.Morgenthau)在其代表作《国家间政治——权力斗争与和平》最早将“人道主义援助”定义为“一国政府为救助遭受自然灾害的外国受难者而向该国政府提供的援助”。中国在《中国的对外援助》(2011)白皮书中的定义则是:“人道主义援助通常指援助国主动或者应受灾国家或地区要求提供救灾物资、现汇或救灾人员,以帮助其更好地应对严重的自然灾害或者人道主义灾难。” 国内外学者对人道主义援助的理解基本上相近,都强调人道主义原则,人道主义原则是人道主义援助相比于其他援助类型更为突出的准则和特性。

因此,本文综合学者的观点认为,人道主义援助报道是指對人道主义灾难进行的援助行动或理念进行阐述的报道。它区别于灾难新闻的地方在于,它的关注点主要是人道主义援助行动或理念,是一种针对外交政策的国际新闻报道。

二、中国人道主义援助报道的历史阶段划分

人道主义援助是对外援助中政治性最弱的一种,但是人道主义援助脱离不了外交、国内政治和经济的影响,人道主义援助报道也与人道主义援助发展历史密不可分。本文参考学者对中国人道主义援助的历史阶段划分方法,将其分为三个阶段。

第一阶段是1949-1978年。这一阶段是中国人道主义援助以政治考量为主的初步发展阶段。人道主义援助的政治色彩很浓,倡导“革命的人道主义”理念,尤其是60年代开始派出的中国医疗队,开启了中国医疗援助外交的开端。

第二阶段是1979-2003年。这一阶段是中国人道主义援助缩减和恢复的调整发展阶段。中国的援助内容主要是针对发展中国家的严重自然灾害,意识形态和政治色彩明显淡化,更强调援助的人道性特征。此外,中国的人道主义援助开始“有取有予”,开始接受多边援助并与国际人道主义援助相关机构开始联系和合作。

第三阶段是2004-2019年。这一阶段是中国人道主义援助与负责任大国相适应的全面发展阶段。2004年9月中国正式建立了部际人道主义紧急救灾援助应急机制,对外人道主义援助的管理体制进入新的发展层面。这一时期中国综合国力提升,开始做出与中国大国体量相适应的国际责任承担,人道主义援助力度和内容不断增长,不仅包括紧急救援、现汇援助,也提供搜救和医疗援助,同时更注重提升发展中国家的救灾能力,为受灾国提供灾后重建支持,人道主义原则倾向于“无歧视”原则。

三、《人民日报》人道主义援助报道框架分析

本文研究对象为《人民日报》报道中有关国际人道主义行动的报道。时间范围为1949年10月1日到2019年12月31日这一段时间。用于分析的文本来源于人民数据-人民日报图文数据库。以“人道主义”为关键词通过“标题+正文”和给定的日期区间为检索条件,剔除与人道主义援助这一主题不相关的报道,共计从该站点提炼了2356篇报道,是为研究对象的总体。根据前文提到中国人道主义援助史三个阶段的划分方法和实际的新闻报道数量趋势,对研究总体分三个层次进行系统抽样,每层抽取等比例抽样抽取十分之一的报道,在保证样本代表性的前提下采用按照编号每十取一的方法,抽取236篇报道作为样本,作为分析除报道数量外其他内容的研究对象。

(一)《人民日报》人道主义援助报道的类目分析

1.报道数量

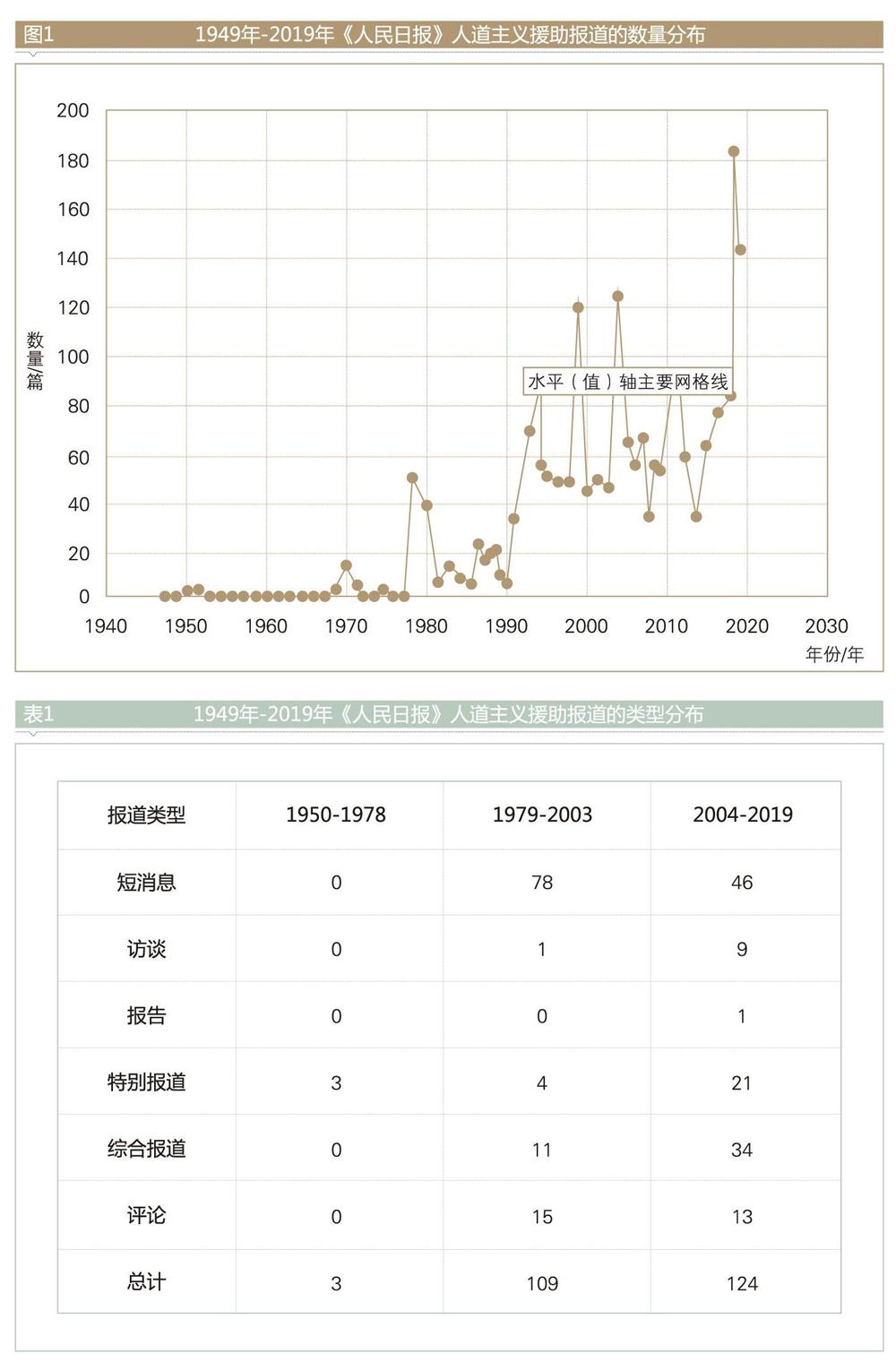

报道数量能够反映事件本身的重要程度和媒体的关注程度。由图1可以看出,《人民日报》关于人道主义援助的报道在第一个阶段共20篇,第二个阶段共1088篇,第三个阶段共1248篇。《人民日报》人道主义援助报道在三个历史阶段中整体呈现快速上升趋势,在个别发生大的自然灾害或者地区冲突的年份如1979年、1992年、1999年、2003年、2018年相比较而言增加趋势比较明显。由此可见,《人民日报》对人道主义援助的关注度不断增加,这也意味着在报道一个事件时能够持续关注和深入报道。

2.报道类型

报道类型能够反映媒体对事件信息的掌握程度和报道侧重。由表1 可以看出,短消息和综合报道构成报道的主要类型。随着《人民日报》在国际报道方面力量的发展和报道关注的转移,人道主义援助报道在第二阶段以短消息为主,到第三阶段则更加多地采用综合报道的方式进行报道,这表明《人民日报》已经对人道主义援助的关注更加全面,体现信息和暗示态度的内容更多,也能够更多地建构和展现人道主义援助的多个维度。

3.报道话题

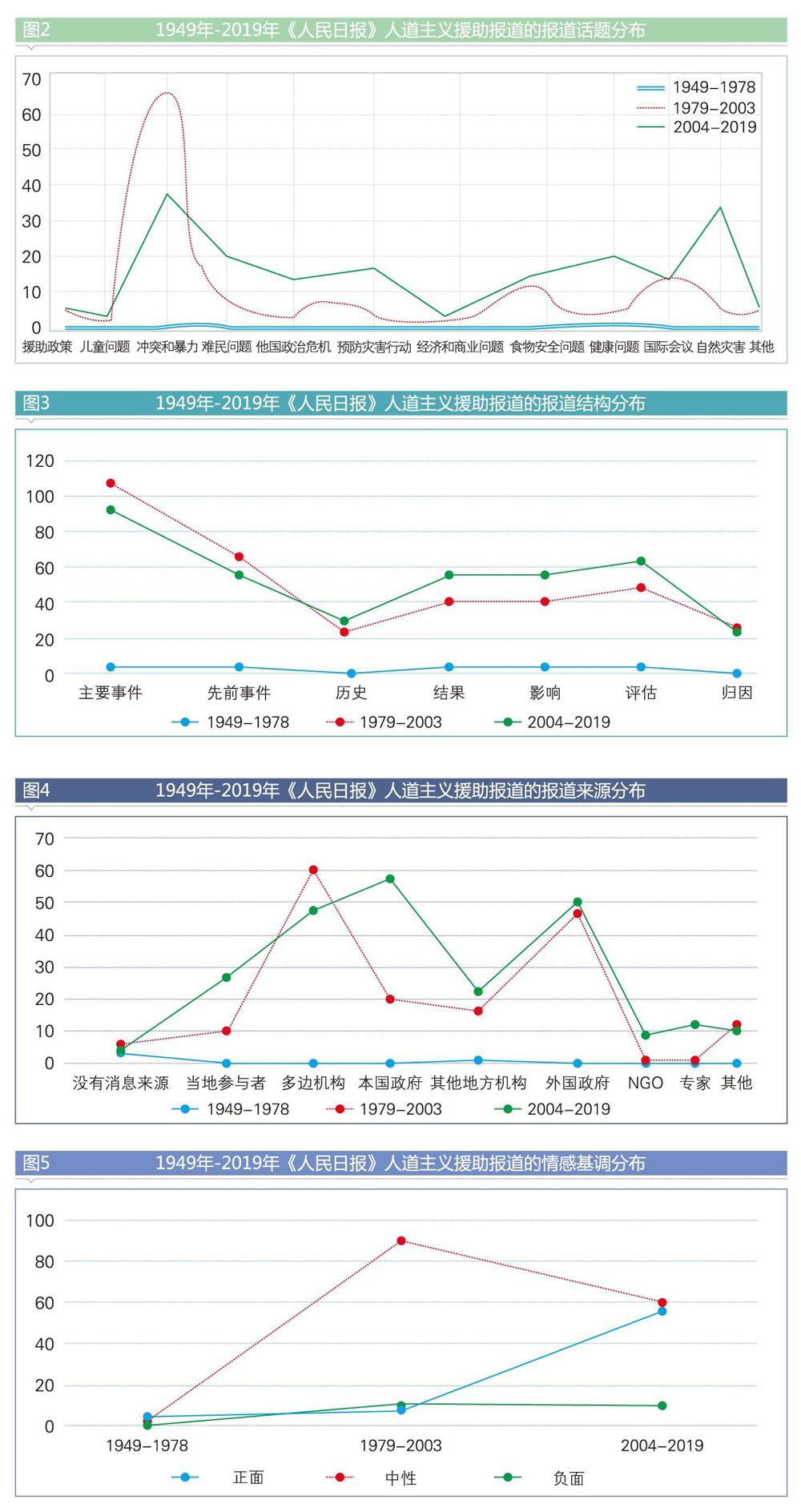

从报道话题可以看出,《人民日报》人道主义援助报道的话题主要是冲突和暴力、难民问题、自然灾害、健康问题和国际会议,不同阶段的话题选择侧重不同,最主要的原因还是由于人道主义援助的新闻事实的影响。这也表明《人民日报》越来越关注自然灾害导致的人道主义危机,以及中国在2014年之后更加频繁地为受自然灾害影响的国家提供人道主义援助。

4.报道结构

臧国仁认为报道结构包括主要事件、先前事件、历史、结果、影响、归因、评估六个要素。分析发现,1979-2003年和2004-2019年两个历史阶段中,《人民日报》在报道中的要素相对更加完整,除报道主要事件外,大部分报道也会更加侧重先前事件、评估、结果和影响这四个要素,表明《人民日报》对事件的报道深度和态度,给受众更加深入的分析和信息。

5.消息来源

从消息来源看,《人民日报》人道主义援助报道第一阶段全部是没有消息来源的报道,但是从1979年开始大量使用多边机构如联合国的人道主义援助机构、外国政府和本国政府作为信源,这表明《人民日报》在报道时比较侧重采信联合国的说法,体现联合国的态度。外国政府这里所指主要是援助国,一般是西方国家、灾难发生的周边国家以及我国政府,这一消息来源的偏好说明《人民日报》更多从域外國家的视角来观察看待人道主义援助的相关事件。而2004年后的报道相对之前会更加关注本国政府、其他地方机构和当地参与者的声音,同时还加入了专家学者的声音,这表明《人民日报》在信源采用上更加多元而平衡,是一种主动的构建国家形象和立场的传播策略。

6.情感基调

情感基调能够体现作者和通讯社对新闻事实的态度倾向。从图5可以看出,在1949-1978年的报道中,全部为正面报道,而1979-2003年的报道则大部分是中性报道,2004年以后的报道则是中性和正面报道相对比较均衡。

(二)《人民日报》人道主义援助报道的特点

通过解读新闻报道框架来说明新闻如何经过记者或媒体对现实进行建构是框架分析的主要方法。由于人道主义援助报道在框架划分上很难借用现有的框架进行分类,因此本文通过对框架类目的深入分析来进行报道的特点归纳,以此探索《人民日报》人道主义援助报道。

1.改革开放前(1949-1978)

《人民日报》1949-1978年人道主义援助报道数量比较少,基本为以人物为核心的特别报道,话题基本围绕中国对友好的亚非第三世界国家派遣的医疗队,报道结构主要涉及主要事件和相关事件、后果、影响,消息来源注重选择受援者。

因此,从报道内容来说,《人民日报》1950-1978年人道主义援助报道比较符合中国媒体“一事一报”的特点,基本都围绕一个议题报道,中心比较突出明确,主要内容是中国的人道主义援助行动——派遣非洲的中国医疗队;从报道手法来说,选择受援者为报道的消息来源,能够从侧面反映出所要报道的中国医疗队的援助活动和效果,报道的结构也是围绕这一目的来组织的,主要特征是受援者视角的中心报道;从报道理念和组织方式来说,报道基本为正面报道,呈现出高度集中的“喉舌”特征。因此,这一阶段的人道主义援助报道主要特点是:围绕中国的人道主义援助行动,从受援者视角进行的中心报道,带有强烈的宣传性。

2.改革开放后到21世纪初(1979-2003)

《人民日报》1979年-2003年人道主义援助报道报道数量较前一阶段有了明显增长,尤其是“冷战”结束后,报道类型主要是短消息,报道话题主要是关于冲突的报道以及难民问题,报道的结构比较侧重主要事件的过程、相关事件,报道基调偏向中性、客观和平衡,报道的消息来源广泛,主要是联合国机构和援助国政府机构。

因此,从报道内容来说,《人民日报》1979年-2003年人道主义援助报道基本都是针对单一事件作为核心的议题,围绕一个事件进行基本信息的简要报道,综合性比较低,主要内容是关于国际人道主义灾难及其援助问题,部分也有关于中国的参与和立场表态。从报道手法来说,无论是报道的类型还是报道的结构、消息来源,都呈现出国际新闻简讯的特征,视角上偏向援助国和联合国,消息来源多样但是信息的深度不够,只是展现基本的信息来告知读者发生了什么,对于为什么的追究比较少有体现。从报道理念和组织方式来说,报道已经偏向于新闻专业主义,注重多信源,各方观点平衡、客观展现,主要展现事实,态度和倾向性大部分报道不明显,具有新闻专业主义的特征。因此,这一阶段的报道特点是:以国际人道主义灾难和援助为内容,站在“他者”的视角进行多元浅层报道,具有新闻专业主义特征。

3.21世纪初至2019年(2004-2019)

《人民日报》2004-2019年人道主义援助报道报道数量稳定增长,报道类型中短消息的比例相比于前一阶段明显减少,综合报道、特别报道增长明显,报道议题主要是“冲突和暴力”“自然灾害”“健康”“难民”,报道结构比较全面地包含了六个要素,消息来源更侧重受援国政府、援助国、联合国,但是对当地参与者和当地机构也有较多的使用,报道偏向正面和中性报道。

因此,从报道内容来说,报道中主要是围绕一个议题,对涉及议题的相关内容进行全面而详细的报道,中心比较突出,主要内容是关于中国的人道主义援助行动。从报道手法来说,报道与前两个阶段又有新的变化,在内容的维度、信息的丰富度上有明显增长,报道能够包含基本报道的所有要素并将这些要素有效运用来暗示出报道的态度和立场,给读者呈现出报道想要展现的内容和形象,报道的信源比较多元、客观,但是内容足够深入,呈现出多视角的多元深入报道特征。从报道理念和组织方式来说,报道中大量报道涉及到中国的人道主义援助行动,例如“和平方舟”医院船、医疗队、救援队、维和部队等,深入、细致地展现他们的行动和带来的结果、影响以及受援国家、受援者的评估、归因等口语反应,这种报道已经不是之前宣传性报道或新闻专业主义报道,而是在形成新的中国主流媒体国际报道的风格,这种报道内容丰富、关注多方信源尤其受援者反应、风格积极正面,目的在于为国家对内对外塑造良好的形象,有国家形象塑造的传播特征。因此,这一阶段的报道特点是:以中国的人道主义援助行动为主要内容,从多视角进行多元深入报道,具有国家形象塑造的特征。

四、结语

《人民日报》人道主义援助报道报道特点与中国人道主义援助行动的发展有明显的对应关系,二者是社会真实与媒体真实的互动建构关系。中国人道主义援助行动为《人民日报》提供了报道的材料,政策决定了《人民日报》人道主义援助报道的报道性质、倾向和报道方式。《人民日报》所处的党媒的地位,决定了它作为执政党和政府的传播工具来为国家的对内、对外政策服务,为大局和全局服务,因此《人民日报》的人道主义援助报道其实总体体现了中国在外交报道上的“自上而下”的传播模式。但是,人道主义援助报道如果想要在全媒体时代传播更加广泛,就必须突破“自上而下”的传播模式,让所有的参与者“自下而上”地发声、讲故事,塑造更加多元的中国人道主义援助形象。